接種時期選定の参考 (新)

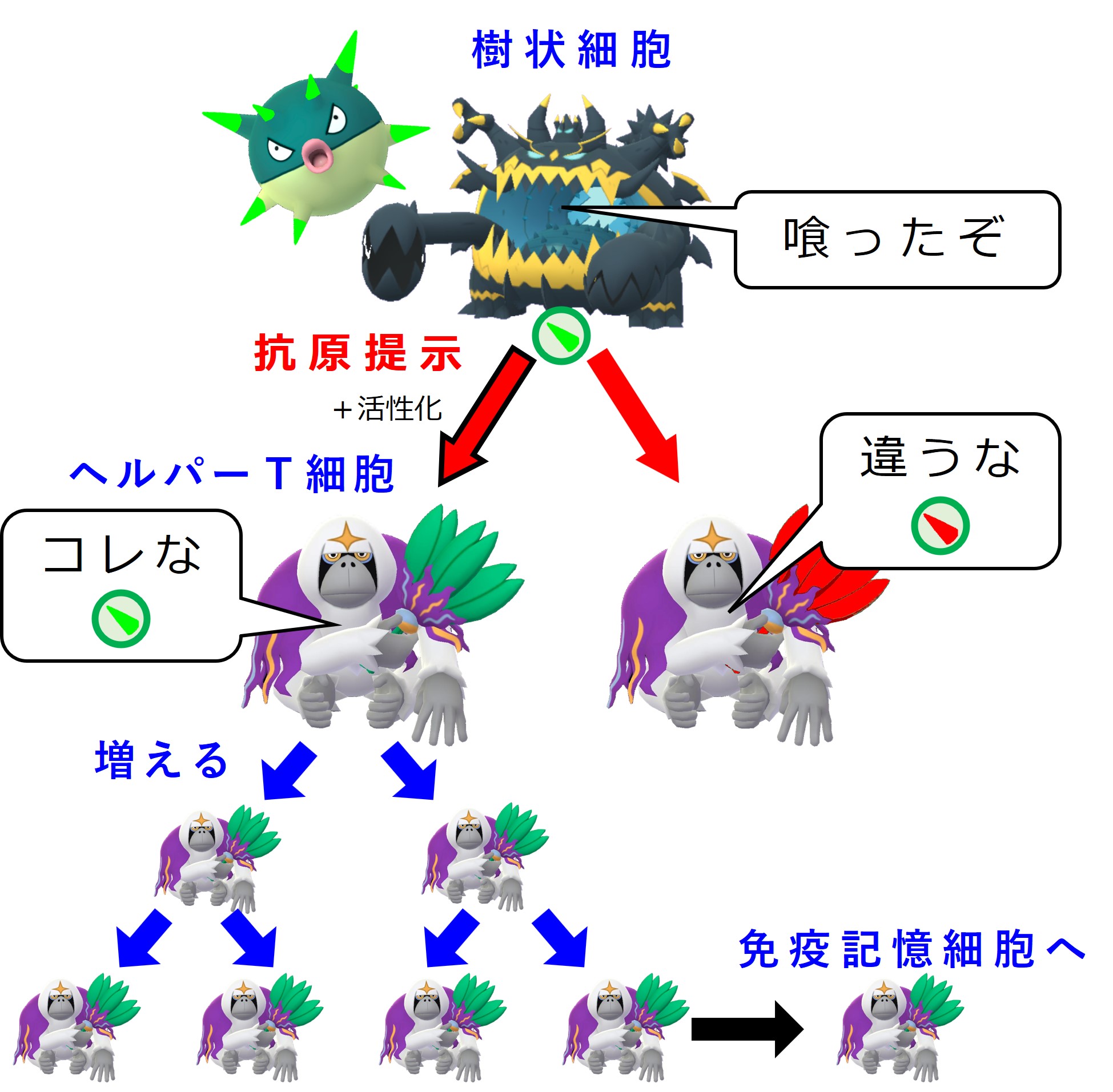

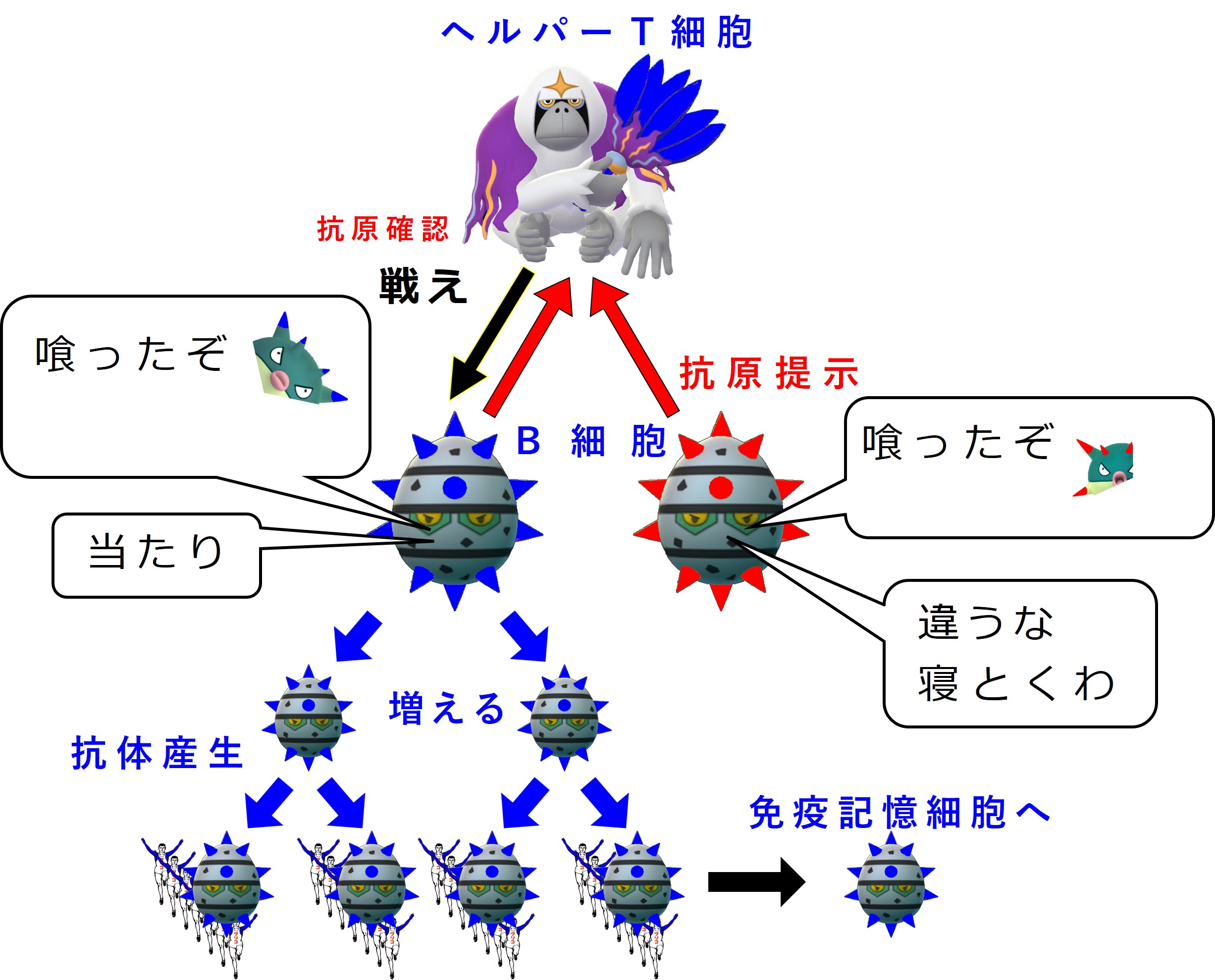

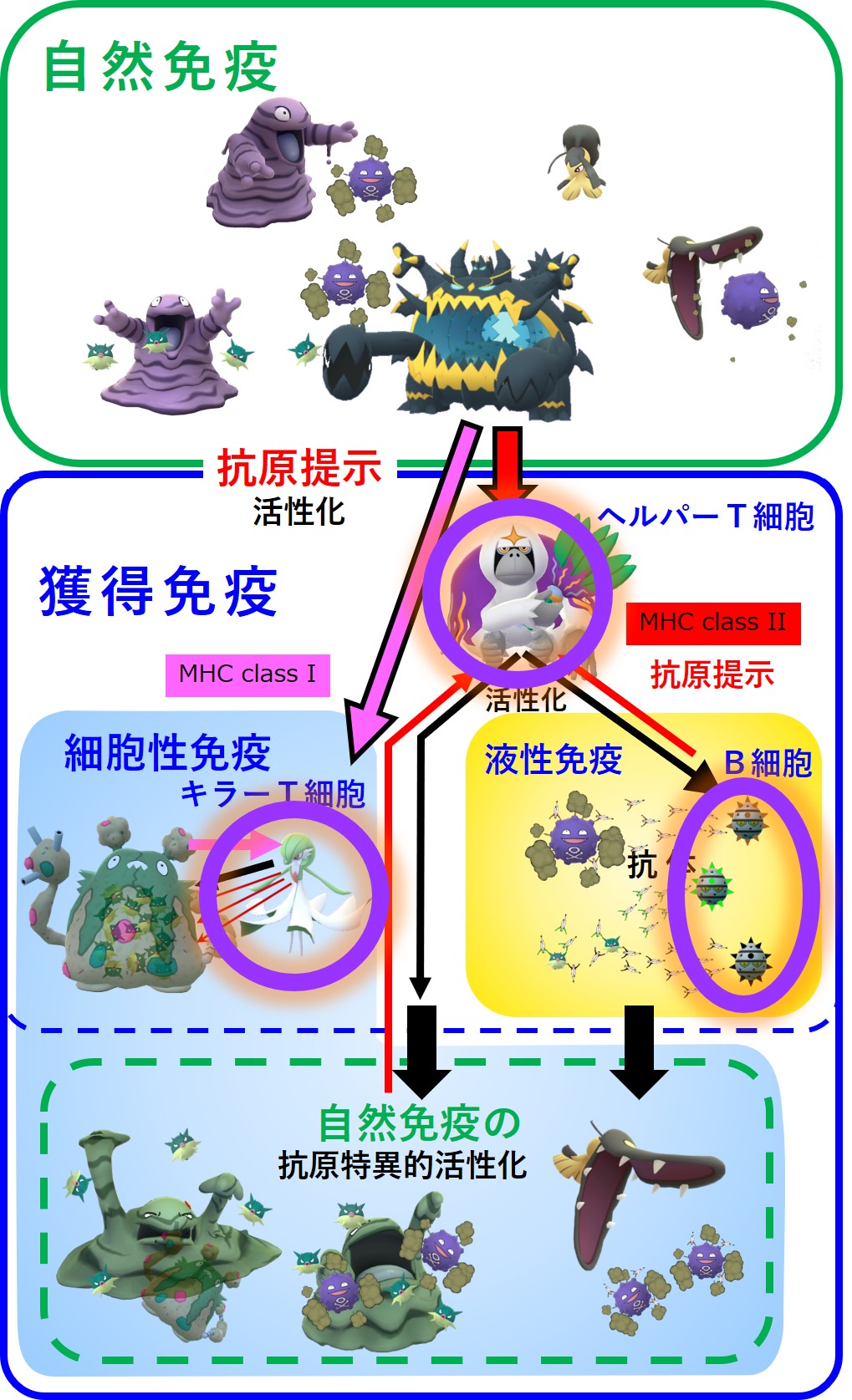

「3-1-1.自然免疫と獲得免疫」より、「メモリー細胞(免疫記憶細胞)」が作られる過程を3つ再掲します。

メモリー細胞が作られ、感染治癒後も残るところを紫色(パープル)のリングで囲ってみました。

新しい病原体による1回目の感染により、上図のような免疫応答の中で病原体の様々なエピトープ(特別なペプチド抗原)に対するメモリー細胞(ヘルパーT細胞、キラーT細胞、B細胞)が作られます。

病原体の種類によって異なるのでしょうが、作られたメモリー細胞は 数年 ~ 数十年 残るようです。

病原体に1度感染すると、免疫がついて、2度目は起こりにくくなったり、軽く治ることがあります。それは、治癒後も産生の続く抗体によるものだったり、メモリー細胞による迅速な対処によるものだったりするようです。

「ほぼ同じ病原体(変異型)」による2回目の感染の時、最初の段階では、初回感染時と同じような通常の免疫反応が進みます。

しかし、リンパ節で樹状細胞による抗原提示が始まると、免疫系は「効率的に(手抜きで)」対応しようとします。

「先の感染時の病原体と今回の病原体との共通エピトープ」を認識するメモリー細胞を選び出し、優先的に増殖させて対処させます。

「ほぼ同じ病原体(変異型)」の持つすべてのエピトープに対する反応が通常通りに進みますので、「1回目の感染時には無かった新しいエピトープ」に対するヘルパーT細胞、キラーT細胞、B細胞も樹状細胞から抗原刺激を受けます。

しかし、この先がいつもとは異なってきます。

新しいエピトープを担当するB細胞は、メモリーB細胞は作るのですが、大増殖して新しいエピトープに対応した抗体を多量に作ることはしないのです。

今回の感染症の期間中に抗体を大量に産生するのは、あくまで先の感染で残っていたメモリーB細胞から増えた連中なのです。彼らの担当するエピトープは、先の感染時の病原体と今回の病原体とで共通するエピトープです。

問題は、それが役立つ抗体かどうかです。共通だから役立つとは限りません。役立つ抗体であることも少なくありませんが、感染予防に有効でないエピトープであることも少なくありません。

ヘルパーT細胞やキラーT細胞でも似たようなことがおこっていると推測されますが、TCRが認識するのは長めのペプチド抗原であり、抗体が認識するペプチド抗原(立体構造も重要)よりも変異には強いと考えられています。

これがコロナやインフルエンザでよく見られるという「免疫刷り込み(≒ 抗原原罪)」です。