自然な感染後のワクチン接種 する? しない? するならいつする?

接種時期選定の参考

補足説明8:2度目の感染

リンク元のページに戻るときは、ブラウザの「戻る(<)」機能をお使いください。次の「▶ ▶ ▶」を使っても戻れますが、リンク元ページを「新たに読み込む」ことになり通信量が大きくなります:リンク元へ戻る:▶ ▶ ▶

◆ このページの目次

◆ 結 論(第1結論)

注意:この「第1結論」の思考過程で「第1結論を正しいと認めた場合の課題」が明確化され、その課題を解決する形で「本当の結論(第2結論)」が導かれました。「ある謎のウイルスの存在」が浮かび上がってくる様子を見ていただくため、ここでは間違った解釈や推論等をあえて修正せずに思考過程をそのまま残しています。

起こったことを順に列挙します。

-

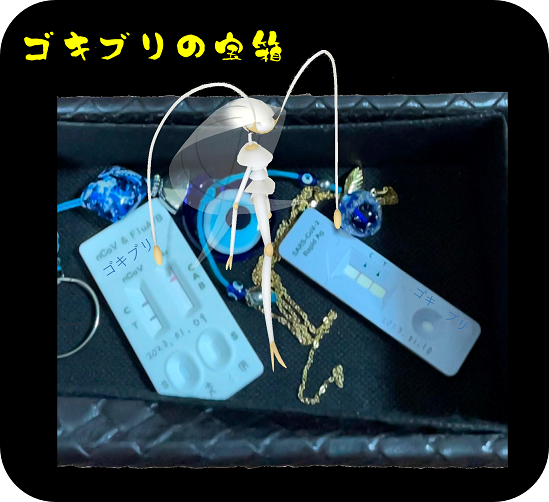

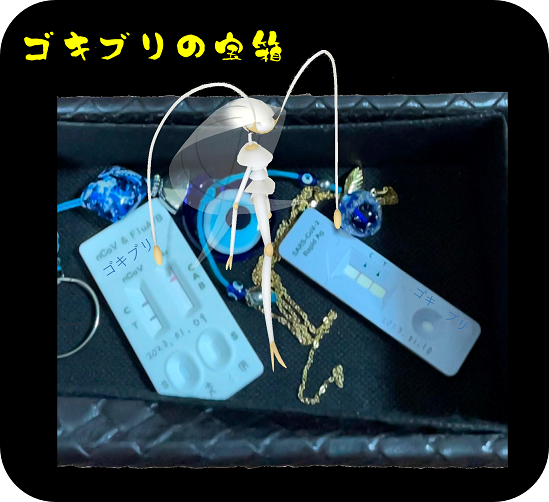

★1度目の感染:ゴキが SARS-CoV-2 のオミクロン「BA.5」に感染(当時の流行株の80~90%が「BA.5」)

-

SARS-CoV-2 に対する自然免疫の働きがとても大きくなり、ついに獲得免疫系が立ち上がった

-

ゴキの免疫系は「BA.5」のスパイクを他のウイルスタンパクと区別した(と推測される?:その理由や仕組みは不明なので「課題」として残る)

-

ゴキの免疫系は「BA.5」に対する抗S抗体を産生しなかった(オミクロン対応の抗体検査とウイルス「BA.5」中和試験で確認した)

-

ゴキの免疫系は SARS-CoV-2 に対する抗N抗体を産生した(抗M抗体や抗E抗体などウイルス粒子を構成する他のタンパクに対する抗体も産生したと考えられる)

| SARS-CoV-2 |

BA.5 |

| Infection |

the 1st |

| Anti-N Ab |

(+) |

| Anti-S Ab |

(-)!? |

| BA.5 Neutralization |

×10 |

-

獲得免疫系(細胞性免疫と液性免疫)の働きにより、SARS-CoV-2 の増殖は抑えられ、ゴキの症状は軽快していった

-

SARS-CoV-2 に対する細胞性免疫は免疫記憶により強化された(細胞性免疫は液性免疫よりもウイルス変異の影響を受けにくい)

SARS-CoV-2 「BA.5」に対する記憶T細胞ができた

(記憶T細胞は細胞性免疫が戦う個別の相手に対応したリンパ球であり、同じ相手の侵入に対して素早く増殖して戦いを挑むことができます)

-

抗N抗体を産生する記憶B細胞はできたが、「BA.5」のスパイクに対する抗S抗体を産生する記憶B細胞はできなかった(はずである)

(・・・と第1結論の段階では考えました)

-

1度目の感染から約1年が経過し、ゴキの SARS-CoV-2 に対する免疫力はかなり低下した

-

毎週のコロナ感染者との接触による免疫のブースト効果のようなものはほとんどなく、1年後には抗N抗体の量もかなり少なくなっていた

(ふつうの風邪コロナでも起こる自然な減少です)

-

★2度目の感染:ゴキがオミクロン「BA.2.86系(JN.1系を含む)」または「XBB.1系(EG.5系を含む)」に感染 (どちらも元をたどると「BA.2系」)

-

新しい変異種に感染したのだが、ここで免疫刷り込みがおこり、ゴキの免疫系は1年前に感染した「BA.5」に対する十分な量の抗S抗体を産生した

(・・・1度目の「BA.5」感染の時に抗S抗体を産生する記憶B細胞はできていないはずだけど・・・まあいいや、進もう)

-

ゴキの産生した「BA.5」に対する抗S抗体は、その十分な抗体量(発症24日後の時点で 183 U/mL)から考えると少し弱めのウイルス中和能力を示したので(「BA.5」のウイルス中和試験で「40倍」)、何らかの質的問題を抱えている可能性がある・・・(抗S抗体自体の問題?、例えば「BA.5」と2度目の感染ウイルスとの間の共通エピトープに対してのみ抗S抗体が増産されたとすると、「BA.5」のスパイクが持つエピトープの一部にしか抗体結合が起こらないことになり、抗体量が多くても中和能力は制約される。あるいは抗イディオタイプ抗体である抗ACE2抗体による中和妨害?、その他に何が考えられる?)

-

ゴキの産生した「BA.5」に対する抗S抗体は、今回感染した可能性の大きい「BA.2系」に対する中和活性を持たず、まったく役立たずであった・・・(「XBB.1.5」のウイルス中和試験で「5倍」であった。もともとゴキは感染でできる抗S抗体無しでも10倍前後の中和能力は持っているし、それに加えて「BA.5」と2度目の感染ウイルスとの間の共通エピトープに対する抗S抗体があるのならば、さすがに「5倍」ということはないだろう? 「20倍」くらいなら納得できる。出てきた数値のバランス、整合性が良くない!)

-

1度目の感染で作られていた「抗N抗体を産生する記憶B細胞」が増殖して抗N抗体を増産した

| SARS-CoV-2 |

BA.5 |

BA.2 lineages |

| Infection |

the 1st |

the 2nd |

| Anti-N Ab |

(+) |

(+) |

| Anti-S Ab |

(-)!? |

(+) |

| BA.5 Neutralization |

×10 |

×40 |

| XBB.1.5 Neutralization |

|

×5 |

-

1度目の感染で強化されていた細胞性免疫が素早く増強され、2度目感染時のゴキの症状は1度目の十分の一くらいの軽さで済んだ(細胞性免疫の働きで症状が軽かったのであり、液性免疫の貢献度は小さかった)

(注:その後、中期的には、けっこうな免疫力抑制を喰らうことになりました)

-

昔からの風邪コロナウイルスについての研究で変異の激しさや免疫刷り込みは知られているが、新型コロナウイルス SARS-CoV-2 でも同じような免疫反応がおこったことになる

-

コロナウイルスを(生ワクチン以外の)ワクチンで制御できるようにすることは、かなりの大仕事である

(ここから陰謀論的愚痴が始まります)

-

免疫やウイルス感染の研究者が、「従わないと研究費を削るぞ」と脅されたり、「自殺に見せかけて殺すぞ」と脅かされたり、「家族の安全を保証しないぞ」と脅されたり、「製薬会社から多額の資金援助」を受けたり、「ハニートラップ」で快楽を味わったために弱みを握られたり、「mRNAワクチン接種推進に不利になることを書くと論文として掲載しないぞ」と脅かされたり、そんなこんなが普通におこる以前の時代に多くの免疫学者が言っていたように、コロナ感染対策は「液性免疫(抗体)」を中心に考えてはダメだということがゴキブリのデータで再確認できたように考えられる

-

自由にものを言えた時代に免疫学者が求めていたように、免疫刷り込みの問題を解決できない間は、抗体を産生する液性免疫ではなく、自然免疫と細胞性免疫の強化を中心にコロナ感染症対策を考える必要がある

-

以上より、(いろいろとクソヤバ~い副作用はすべて無視するという悪魔的な条件下においては、)遺伝的な変異が激しく免疫刷り込みも起こるコロナウイルスに対するワクチンとして、他のタイプのワクチンと比較すると、mRNAワクチンはウイルスに対する細胞性免疫を強化する点が優れていることを確認できた・・・(こういうことを言わないと「不可」の時代になっています;ここは個人的なウェブページなのでそういう配慮は不要ですが、ちょっとだけ遊んでいます;陰謀論をひそかに楽しむページなので)

-

免疫刷り込みの仕組みを解明し、それを制御できるようになれば、液性免疫の強化も得られるようなり、コロナウイルスに対するワクチンの性能向上が期待できる・・・(ほとんどの人には不要な強化策でしょうが、ごく一部の重症化素因を多く持つ人には有益かもしれません)

-

mRNAワクチンは感染症の制御における役割だけでなく、文明の存続に関わるとても重要な役割を担っており(おそらくクソヤバ~い副作用がその役割を担っているのでしょう)、(大多数のゴミのようなサルども、特に日本のサルどもは地球のグローバルな支配者に逆らうことなく)ツベコベ言わずにmRNAワクチンを打ち続けるべきかもしれない・・・(ここではもちろん遊んでいるだけですが、こういう世界支配者の本音をあからさまに言うのも「可~優」のすごい時代になっており、「ツベコベ言わずに打て」と言っている医師は少なくないようです;また日本人は従順で真面目に働くので、奴隷として高い評価を得ており、グローバル・リーダーの期待に応えないといけないのでしょうね)

-

多くの課題を克服すべく、「特例承認」などはやめて、本来の厳密な医薬品開発の手順を守って研究開発を進めていく必要がある

そうでなければ、PMDA(医薬品医療機器総合機構)の存在価値は無いでしょう(・・・mRNAワクチンの導入前、PMDAは医薬品の監督者としてかなり頼もしい仕事ぶりを見せていましたが・・・・・・その後はおとなしく救世主であるルシファーの支配下に入ったように見えます・・・)

-

こういうきちんとした研究開発は日本が真の独立国になることで実現できる・・・(・・・ということは無理っていうことなのでしょう?)

最後の方は陰謀論的妄想ですね。

「えっ!、陰謀論って何?」という方はコチラ:「最初の解説」の後半部の一部で紹介(入門レベル)、「補足説明 陰謀論」で紹介(初級レベル)

考察で詳細に検討していますが、ゴキの2度目に感染したのが「BA.2.86系(JN.1など)」であり、「BA.2.86系」のスパイクの抗原性が「XBB.1.5」と大きく異なっており、ゴキが「BA.2.86系」のスパイクに対する抗S抗体を産生していた可能性は、ほぼ無いと考えられます(・・・変異種の分析等は後半に記述しています)。

◆ 課 題

-

1度目の感染時、免疫系はどのような仕組みでスパイクを他のタンパクから区別したのか?

そもそも本当にそんな区別があったのか?

しかし、もし区別がなかったとしたら、1度目から抗S抗体を作ったはずであり、2度目では免疫刷り込みで「BA.5」に対する大量の抗S抗体を産生し、「BA.5」に対するウイルス中和試験が「40倍」で済むはずはなく、「数百倍以上」になったはずである

-

1度目の感染時に抗S抗体を産生する記憶B細胞はできていないはずなのに、2度目の感染時にどのような仕組みで免疫刷り込みがおこったのか

「記憶B細胞を必要としない免疫刷り込みの経路」があるのだろうか?

そもそも記憶細胞による免疫刷り込みの仕組みも未解明なので、別の未知の経路があってもよいが、仕組みが思い浮かばない

-

ゴキブリの免疫反応に関する考察に、何か抜け落ちているものがないだろうか?

◆ 対 策

何名かの免疫学者に相談して、これらの課題を解決できないようであれば学会誌等へ発表して広く意見を得ることも考えなければいけないかもしれない。しかし面倒なことは嫌なので、なるべく交信で解決するように努めることとする。

リンク元のページに戻るときは、ブラウザの「戻る(<)」機能をお使いください。次の「▶ ▶ ▶」を使っても戻れますが、リンク元ページを「新たに読み込む」ことになり通信量が大きくなります:リンク元へ戻る:▶ ▶ ▶

今いるところ;このウェブページは「Part 9.感染例 について」の「補足説明8:2度目の感染」の「結 論(第1結論)、課題、対策

」

1度目の感染報告に戻る場合はこちら:▶ ▶ ▶(補足説明の第7ページに戻る)