接種時期選定の参考

補足説明8:2度目の感染

このページは「接種時期選定の参考」ページの補足説明を収めています。

ここは、補足説明の 第8ページ です。

補足説明の第7ページで紹介した「mRNAワクチン未接種(ゴキブリ野郎) → 感染」の2度目の感染 について紹介します。

2度目のコロナ感染時、免疫刷り込み(めんえきすりこみ、immune imprinting、immunological imprinting)だと考えられる現象が確認されました。

免疫刷り込みとは 抗原原罪(こうげんげんざい、original antigenic sin)と似たような現象(本質的に同じだと考える人もいます)であり、変異の激しいウイルスの感染が繰り返されるとき、免疫の作る抗体を無力化してしまう現象です。

この第8ページでは先に検査結果や結論を紹介し、臨床経過などの詳しい説明は後半でおこないます。

それなりに内容は「かなり面白い」と思われます。

2度目の感染の検査結果が出て、あっと驚くような展開がおこったからです。

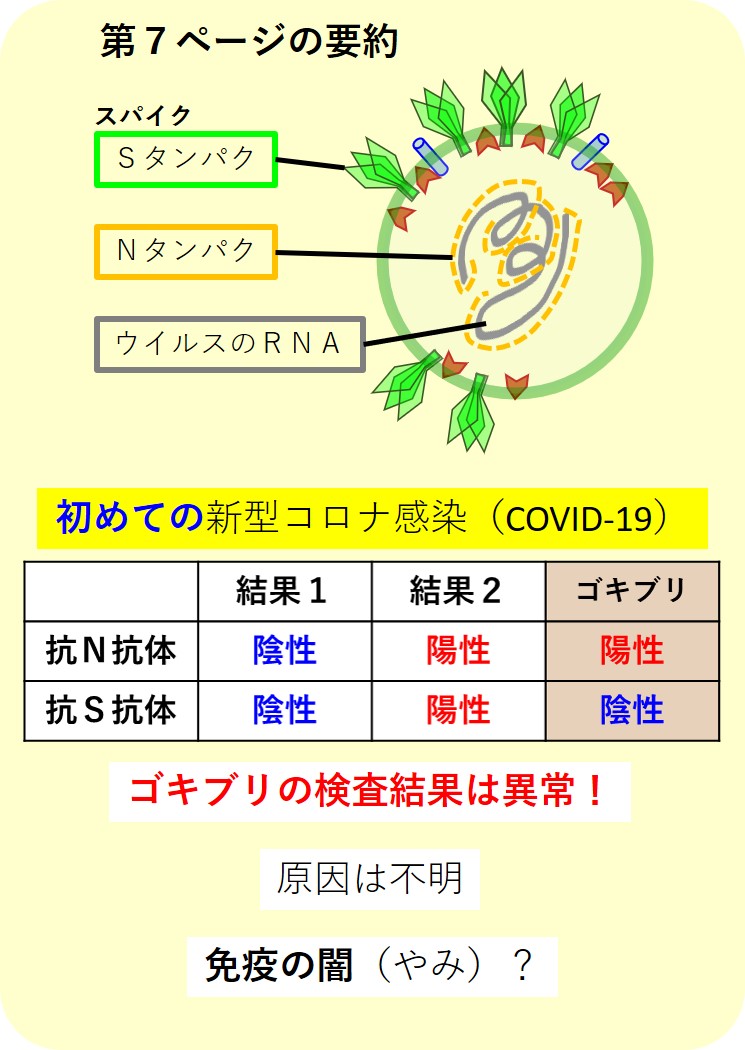

1度目の感染後に起こったとても不可解な現象「抗N抗体:陽性、抗S抗体:陰性」の原因は、2度目の感染でキレイに解明されました。

「免疫の闇(めんえきのやみ)」に頼る必要は無くなり、教科書的な免疫の知識で理解できるようになりました。

また、それに加えて、神奈川県南西部から流行の拡がった「おなかのコロナ(湘南コロナ)」が、紛れもなく SARS-CoV-2 であることの免疫学的証明も得られました。

コロナ感染を繰り返したおかげでゴキブリの免疫力はだいぶ衰えましたが、2度目のコロナ感染の結果からは学ぶことがとても多く、知的な面では感染して本当に良かった、勉強になったと思っています。

もし、2度目の感染が何年も経ってから起こっていれば、ゴキブリの1度目の感染時の謎はおそらく解かれることはなかったでしょう。

ゴキブリは感染の代償として知的御利益を得ていますが、一般の方は感染をしないように、また感染を繰り返さないように十分に注意されるのが良いと思われます。

1度目の感染時の主要な結果はこのページ内に「再掲します」ので、第7ページ(1度目の感染報告)を過去に見たことがある方は再度見直す必要はありません。

第7ページは、初回感染後の「抗N抗体:陽性、抗S抗体:陰性」という謎への取り組みの記録であり、この第8ページはその続編となります。第7ページで、あれやこれやと悩み考えた推測が第8ページでひっくり返ることになります。

第7ページも、第8ページも、ともに感染の記録や思考過程の記録を兼ねているので、クソ長いページになっています。適当に選んで読み飛ばすようにしてください。

しかし、第7ページを一度も見たことがない方は 先に第7ページ を見た方が第8ページを楽しめます:▶ ▶ ▶(補足説明の第7ページに戻る;抗体検査や中和試験の説明は第7ページにあります)

第7ページでは「症状 → 検査結果 → 考察 → 結論」という構成でしたが、第8ページでは目次のように変則的な順序としています。

(後半↓)

最初に、ゴキブリ野郎の1度目のコロナ感染時の主要な検査結果等を紹介します。

★ 1度目の感染 による発熱は 2023年令和5年1月8日(日曜)の夜でした(第0病日)。

金曜の発熱外来でウイルスをたくさんいただき、土曜に5時間の屋外活動(ポケGO)をおこなって身体をキンキンに冷やし、日曜に発熱というパターンで発症しました。

抗体検査とウイルス中和試験の結果は下表のとおりです。この表では左から右に向かって時間が経過しています。

| SARS-CoV-2 | BA.5 | ||||

| 発症後の経過日数 Days after the onset | 15 | 24 | 66 | 85 | 339 |

| 抗N抗体 Anti Nucleocapsid Antibody | (+) | (+) | (+) | (+) | |

| 陰性<1.0 COI* | 2.8 | 27.7 | 44.8 | 7.8 | |

| 抗S抗体 Anti Spike Antibody | (-) | (-) | (-) | ||

| 陰性<50 AU/mL(Abbott**) | 9.8 | 43.1 | |||

| 陰性<0.8 U/mL(Roche) | 0.6 | ||||

| BA.5 中和試験(感染研法) Virus Neutralization Test |

×10 | ||||

* :COI の 10.0 は 1.0 の10倍抗体量があるという意味ではありません。Cut Of Index という特殊な半定量的単位です。

** :アボット社の抗S抗体検査キットはオミクロン非対応であることが判明し、ロシェ社に変更して陰性であることを確認しました。

初めてのコロナ感染で、ウイルスのNタンパクに対する「抗N抗体」が産生されているのに、スパイクに対する「抗S抗体」がまったく産生されていないのはとてもおかしいので、検査に詳しい研究者のいる国立感染症研究所(感染研)に相談して助言をいただきました。

まず検査キットの性能が疑われ、オミクロンのスパイクへの対応が確認できている検査キット(ロシェ社)に変更して抗体検査をおこないましたが「抗N抗体:陽性、抗S抗体:陰性」の結果は変わりませんでした。

そこでゴキブリの感染時に大流行していた「BA.5」株の SARS-CoV-2 ウイルス中和試験を受けた結果、ふつうであれば「40倍」前後の中和能力があってもよい時期(発症85日後)の血清で「10倍」と低い中和能力であることが判明し、抗体検査の結果は間違っていない可能性が大きいという結論になりました。

(注:ウイルス中和試験の倍率は血清の希釈倍率のことです。「40倍」は原液を40倍に薄めてもウイルスの感染能力を半々で抑えるぞという意味です。詳しくは第7ページを参照。)

抗S抗体が無いのに弱い中和能力を持っていることについては、「ABO式血液型物質のような糖鎖」に結合する抗体が、コロナウイルスのスパイク表面をびっしりと覆う糖鎖に弱く結合することで「5倍~10倍~20倍」程度の弱い中和能力が常に維持されているのではないかと推測されました。

しかし、免疫系がNタンパクとスパイクをどのようにして判別したのか、その差別化の理由や仕組みがあるとは考え難く(つまり免疫学的な裏付けが不可能であり)、「免疫の闇(やみ)」ということで片づけました。

★ 2度目の感染 による発熱は 2024年令和6年1月28日(日曜)の夜でした(2度目感染の第0病日)。1度目の感染からちょうど1年後のことです。

金曜日の発熱外来勤務でウイルスをいっぱいもらった翌日の土曜日、寒い屋外で5時間、骨の髄に寒気が染み込むほどまでポケ活で遊んだのが原因です。部屋に戻っても手足の冷たいままの状態が続き、免疫力はグッと低下したと考えられます。日曜日に発熱が始まりました。これは1度目と全く同じパターンでした。

同じ失敗で感染を繰り返すとは、さすが、ゴキブリ野郎、・・・一度では何も学ばない(ゴキブリの格言:「おろか者は二度ころんで学べ」)。

コロナ2度目の症状による身体的な負担はわりと軽く、1度目の十分の一くらいの軽さでした。

しかし、軽かったのは急性期の症状のみでした。2度の感染で免疫系へのダメージは累積していたことが後で判明します。

1か月後から小不調が続き、普通の風邪ウイルスに感染しやすくなりました。逆に、ひどかった花粉症の症状は軽くなり、明らかに免疫変調状態となりました(・・・mRNAワクチンでも同じような免疫変調に陥ります)。

さて、今回も1度目と同じように抗体検査などを行って、ゴキブリの天然免疫反応を調べました。

抗N抗体や抗S抗体の産生がどうなるのか、本当に楽しみでした(・・・転んでもただでは起きぬってやつですね)。

「1度目の感染後に産生の始まった抗N抗体は、約1年後の12月にはかなり減少していましたが、2度目の感染でも減り続けるのか、それとも再増加するのか?」

「1度目の感染で産生されなかった抗S抗体は、今回も産生されないのか、それとも産生されるのか?」

起こる可能性を表にすると次のように4通りあります。

| 1度目の感染後 | 2度目の感染後 | ||||

| 結果 | 予想 | 予想1 | 予想2 | 予想3 | 予想4 |

| (+) | 抗N抗体 | (-) | (+) | (+) | (-) |

| (-) | 抗S抗体 | (-) | (-) | (+) | (+) |

ゴキブリ自身の予想は「1」または「2」でした。

ゴキブリは、1度目の感染を検討した結果、免疫はけっこう知的な作業をおこなっていて、変異の多いスパイクと変異の少ないNタンパクを何らかの方法で区別できているのかもしれないと思っていました。

したがってこの予想を考えていた時、抗S抗体は決して作らないだろうという思い込みがあって、まさか「免疫刷り込み(≒抗原原罪)」がおこるとは思いもしませんでした。

もともとゴキブリの頭の中では「コロナでは免疫刷り込みはおこることがある」程度の認識であり、「ほぼ常に免疫刷り込みがおこる」という認識は持っていませんでしたし、そもそも抗S抗体を作らないのであれば、免疫刷り込みもクソもないわけです。

前者「免疫刷り込みはおこることがある」と後者「ほぼ常に免疫刷り込みがおこる」とでは、臨床的な意味合いがまったく違ってきます。後者だと、ワクチン接種で抗体を作ることにほぼ意味がなくなります(・・・これはまたあとで考えることにします)。

コロナ騒動の当初から、免疫学者は「コロナは変異が激しく、なおかつ免疫刷り込み(≒抗原原罪)がおこるので、ワクチン接種は意味がない」と警告していましたが、ゴキブリは今回、自身で体験してそれを確認することになります(ワクチン接種にまったく意味がないわけではありませんが、メリットはかなり限局的であることを確認しました)。

また今回もBML社(や提携研究機関)の御協力を得て抗体検査やウイルス中和試験を受けることができました。

臨床で行うべき検査については、一度目の感染の時に感染研(国立感染症研究所)から十分な指導を受けており、それに基づいて今回も検査を計画しました。

今回は2度目の感染でもあり、抗体価の正しい評価にウイルス中和試験は必須です。1度目に続き、またBML社に無理をお願いしました。

1度目の感染報告(第7ページ)に記述したいろいろな検査の説明等は省略します。

前半の結論(第2結論:甲の部)の続きは「原点回帰(第2結論:乙の部)」の部分です。

★ リンク先の 参照資料はすっ飛ばして、次の「原点回帰(第2結論:乙の部)」まで進んでください>

あとでチェックしようと、リンクを置いているだけです。未整理です。

このページの前半に掲載済み(第1結論のことです)

このページの前半に掲載済み

このページの前半に掲載済み

&&&"666"=\271828#$#αβγ666

%&df46%$#^:+:*kpm666=>h&%"1234"JHK

「原点回帰 」は開扉操作の必要なページに移しました。(2024.08.21)

今いるところ;このウェブページは「Part 9.感染例 について」の「補足説明8:2度目の感染」のメインページ

(後半↓)