接種時期選定の参考

補足説明8:2度目の感染

リンク元のページに戻るときは、ブラウザの「戻る(<)」機能をお使いください。次の「▶ ▶ ▶」を使っても戻れますが、リンク元ページを「新たに読み込む」ことになり通信量が大きくなります:リンク元へ戻る:▶ ▶ ▶

臨床経過はすべて記録を兼ねているのでメモ的な形式であり、調べたことを載せているので情報量も多いです。適当に飛ばしてください。

所々がメモに記録するような文体になっています。「でるある」「ですます」混在していますが、そのままにしています。

「補足説明8:2度目の感染」前半の結論(第2結論:甲の部)の続きは「原点回帰(第2結論:乙の部)」の部分です。

2024年令和6年の01/26(金曜) ゴキブリは発熱外来勤務(コロナ、インフルA、B、マイコプラズマ疑いなど約20名)

01/27(土曜) 寒い屋外で5時間のポケ活 屋内に戻っても手足の冷たさが戻らずおかしいと感じる(ヤバイかも?1年前の新型コロナ初感染のときを思い出す)

こちら(↓)のロケット団イベントのいろいろなタスクを1日で片づけようとしたわけです。

過去が未来と出会う「時を超えた旅」シーズンのイベントで、新登場のポケモンがやってきます!

— Pokémon GO Japan (@PokemonGOAppJP) January 19, 2024

日本時間2024年1月27日(土)から2024年2月1日(木)までの「盗まれた宝」イベントで、はがねタイプのポケモンに出会いましょう!#ポケモンGOhttps://t.co/d6dDa2N4LD pic.twitter.com/fCA6HPUqvH

(2~3日かければ楽に入手できたのに)寒い中、コロナに罹るリスクを冒して入手したポーズ:↓

以下の臨床経過は「メモ書き」したものをそのまま残します。

01/28(日曜;第0病日) 風邪の前兆のような微熱感がたまに(発熱は無し、食欲体調はいつもと同じ)体温36.5℃ 平熱(35.6~36.2)より少し高い この日を発症日とする

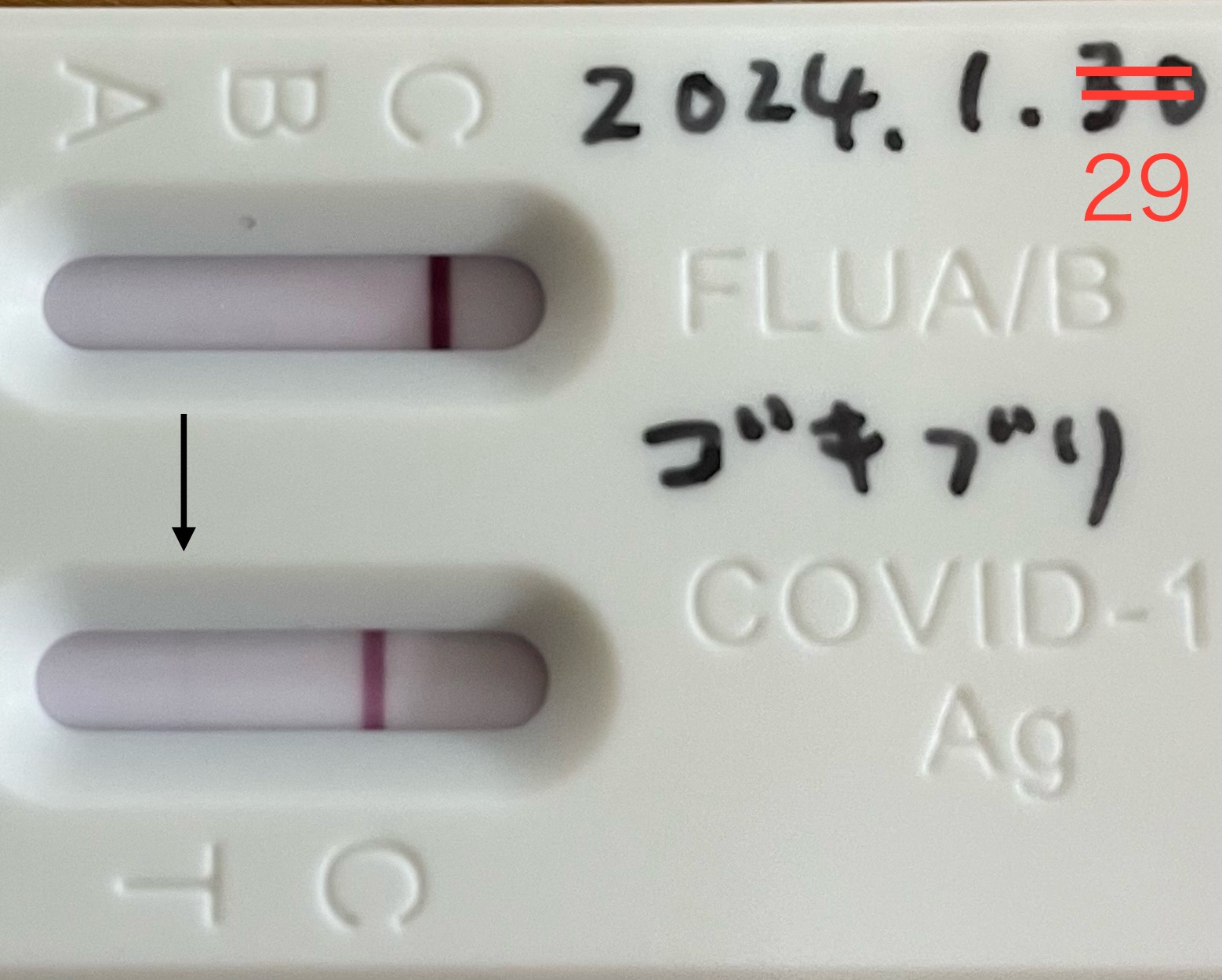

01/29(月曜;第1病日) 微熱感(顔の火照り感)が続き、15時に発熱37℃台(その後37.6℃がピーク)夕方下がり、研究用抗原検査:コロナ陰性、インフル陰性 熱が高くないのでインフルBの可能性も小さくないと思う

事前に購入していた検査キット:【Being】【2023新型 変異株対応 オミクロンXBB BA.2 BA.5 対応】コロナ&インフルエンザ A/B 抗原検査キット 抗原検査キット 新型コロナウイルス 変異種対応 (研究用) 約8分 鼻腔(研究用) ASIN:B0BHSSGTG4

きわめて薄っすらと抗原陽性の表示? 単に検査ラインが浮き出ただけの可能性があり、薄っすらとでも陽性と判定できる濃さではなかった

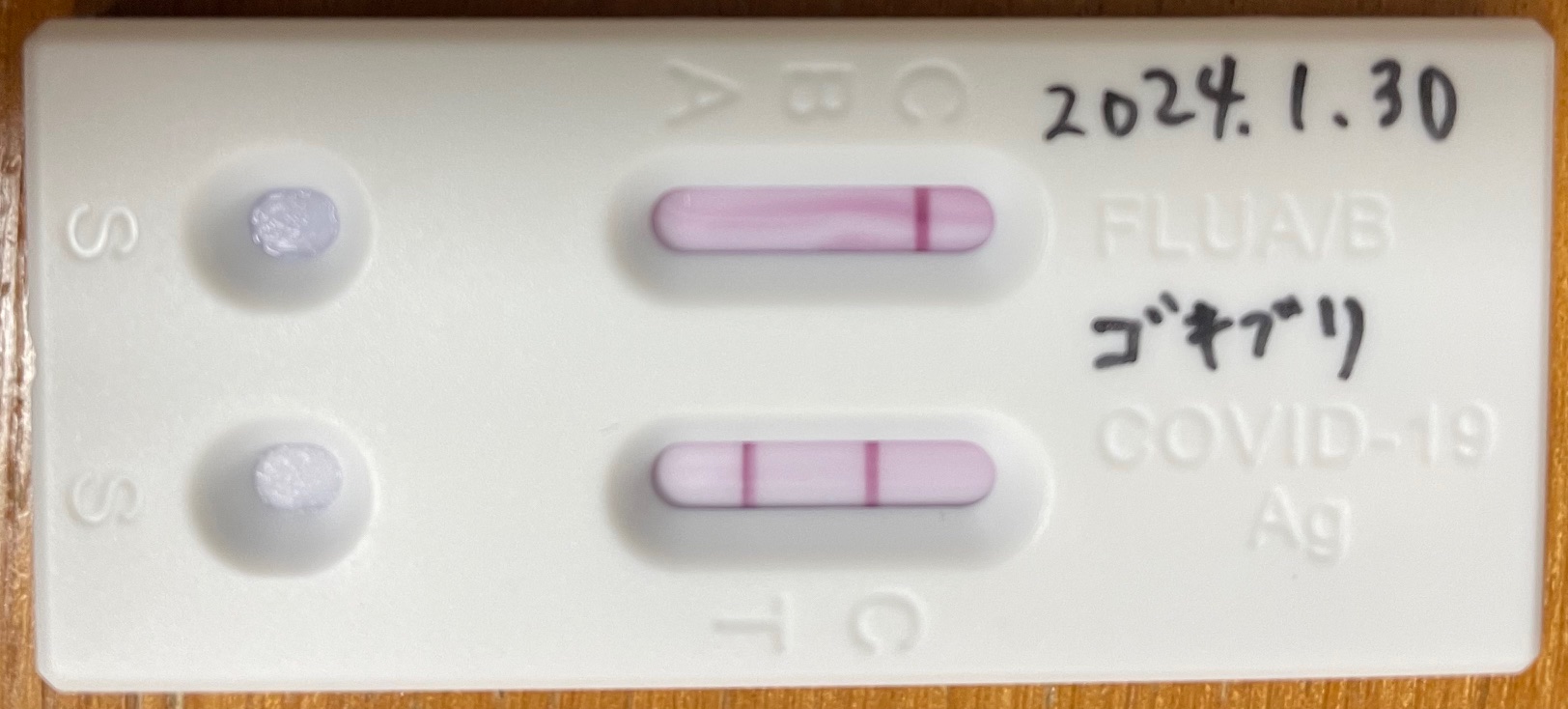

01/30(火曜;第2病日) 深夜に発熱1回、朝には解熱 たまに空咳があり、コロナではなくマイコプラズマを少し疑うも咳の出現の仕方がやや非定型的 ジスロマック1回分服用 解熱したので治ったと思い出勤 時々しつこい空咳以外体調はいつもと同じ 夕方に37.4℃ 研究用抗原検査:コロナ陽性、インフル陰性 SAT:98-99% PR:100~90台 肺底部から一気に絞り出すような空咳であった 咳喘息にも似ていたが、咳喘息は風邪が治ったのに咳だけ異様に続いて気付くので、この日の咳は異なっている 今回の発熱パターンは午前中はほぼ平熱で午後から上がり(37.4℃)、翌朝には解熱しているタイプ 一度だけ入浴後に38.1℃あったが、それは入浴後だったから 通常は37.4℃が多い

01/31(水曜;第3病日) 咳はほぼ消失 激しい咳は火曜日だけ 呼吸筋(腹筋、肋間筋など)の強い筋肉痛(火曜の咳が原因) 花粉症の点鼻薬使用を中止 発熱外来を受診して医療用抗原検査:コロナ陽性、インフル陰性 血液検査(WBC,分画、CRP) 午後の発熱(37.4℃)は数時間だけ 水曜の午後から食欲が低下し始めた

02/01(木曜;第4病日)午後も夜も発熱なし たまに脂汗 PR:80台後半 咽の痰を出すための咳が1日に数回 呼吸筋(腹筋、肋間筋など)の強い筋肉痛 食欲なし (点鼻薬中止したため)花粉症のくしゃみがたまに出現 鼻水→後鼻漏→痰を出すための咳が時々 気管支炎による咳は無し

02/02(金曜;第5病日)平熱 食欲なしが続く 喉~気管支から来る咳が1日に数回 体力も回復し始め昼寝なしで過ごした

火曜日だけの激しい咳が何だったのか不明 気管支炎から来る咳ならば気管支炎が1日で消えるはずはないのでもっと続くはず 肺炎に拡がるのを防ぐための咳だったのか?(そんな咳は医学で聞いたことがない) SATはいつも97-99%で安定

02/03(土曜;第6病日)平熱 PR:80 食欲低下状態は続く(食事量はふだんの2/3程度) 朝一番の痰が赤っぽかったのでアレルギー性鼻炎のステロイド点鼻を再開 のどに溜まった痰を出すための咳が日中に5~6回 夜寝ている時も数回

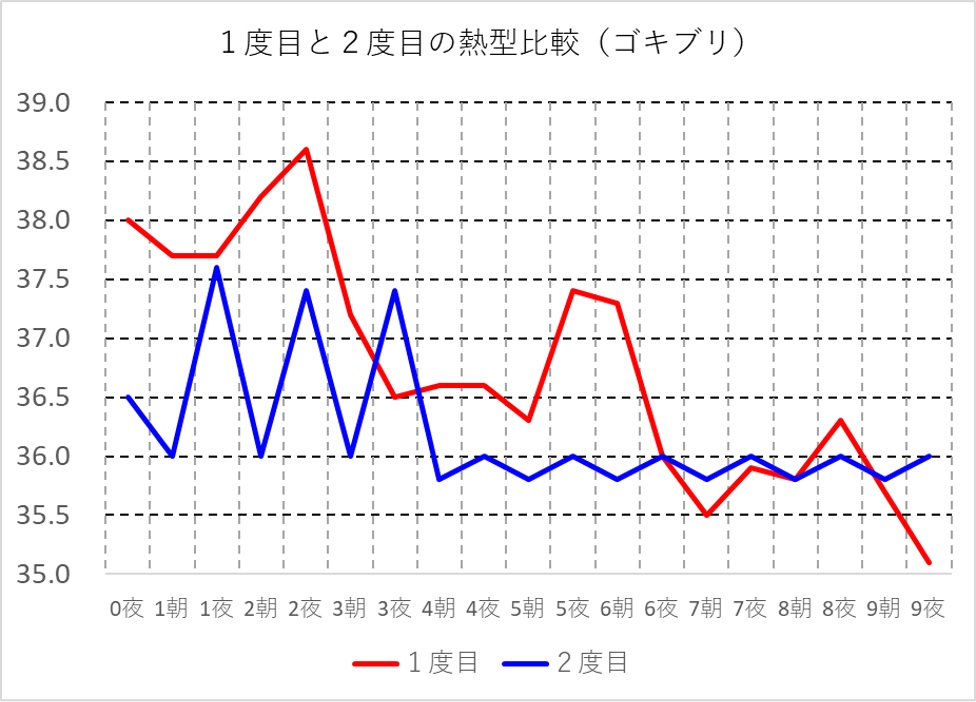

体温変化をグラフ化 感染1度目と2度目とを比較

1度目は2~3日の大きな周期で体温が波打ったが、2度目は1日周期(午前中は平熱で午後は37.4℃)で波打ち、毎日の発熱持続時間が短くなって第4病日には消失した。

1度目にあった「3~4週間続いた異様なダルさ」が、2度目では1日もない。

1度目にあった「約1か月半続いた喉の炎症と咳」が、2度目ではほとんどない。喉の炎症は軽微であり、喉~気管支から来る咳が(第5病日以降)1日に5~6回程度。

2度目は第2病日に「肺の底から肺胞内の空気をすべて絞り出すような深い咳が数回~5,6回続く」ということが1時間に数回出現していた。この咳は1日で消失した。こういう咳は、1度目には無かった。

1度目も、2度目も、コロナ発症のための条件は同じであり、再現性があると考えられる。

1年後の次の冬も、コロナが適度に流行していて(1)コロナ患者数名以上を診察する (2)翌日寒い中を5時間遊び身体を徹底的に冷やす という2条件を満たせばコロナが発症するだろう。

02/04(日曜;第7病日)平熱

やるべきこと:

★ 今流行中のオミクロンの型を調べる(仮にJN.1とする)

★ ロシュ社の抗S抗体測定キットがJN.1に対応しているかを確認する

★ もし中和試験を受けることができるのならば(難しいだろうが)、JN.1またはその近縁ウイルスに対する中和試験かどうかを確認する

臨床経過の記録は、ここで止まり、あとは検査の記録へと続きます。

自覚的な辛さは、1度目(BA.5)のときの十分の一くらいの軽さでした。

「BA.5」感染で強化された細胞性免疫の効果であると考えられます。

2月は順調に回復し、2度目の軽さを実感していました。

コロナ感染1度目の時は、約3kg減った体重が食欲回復に伴ってすぐに戻り、ゴキブリはガッカリしましたが、コロナ感染2度目の時は、約3kg減った体重がそのままで回復しませんでした。

もともと4~5kg体重を落としたかったので、ゴキブリは気にしていませんでしたが・・・・・1度目よりも長く厳しい戦いの影響が出ていたのかもしれません。

そして、約1か月後から免疫力の低下を感じるようになりました。ダルさは無いのですが、鼻や咽頭の粘液分泌量が増え、後鼻漏(鼻腔の分泌液が喉の後壁等を垂れ落ちて喉頭に溜まるので咳をして喀痰する)みたいな症状と、喉から起こる咳が長く続くことになりました。

逆に、スギとヒノキに対する花粉症の症状は例年より格段に軽くなりました。ウイルスによる免疫抑制だろうと考えられます。

こうした(「BA.5」の時よりも強い)免疫抑制が、

そのどちらなのかは、わかりません。

咳が続くので「咳喘息」かなと思い、2月下旬にレルベア200(少し強めのステロイド[免疫の抑制]と交感神経のβ2刺激薬[気管支の拡張])を4日間(02/23~02/26)吸入しましたが、まったく効果がないため中止しました。

その後もずっと咳が続きました。ノドから始まる咳です。

花粉症の症状が軽めだったので、4月21日(日曜)にステロイド点鼻薬の使用を中止したところ、後鼻漏症状が数日で消失しました。

これは感染1度目の時も同じでしたが、ステロイド点鼻薬が局所の免疫を抑えるのでコロナによる咽頭や喉頭の軽い炎症がダラダラと長引いていたのではないかと考えられます。

逆に喉のイガイガに起因する咳は続き、むしろ強くなり、4月24日(水曜)の夜、咳の重積が始まったので、(2月は効果の無かった)レルベア200を再び吸入したところ咳はピタリと止まりました。

2月下旬のときはレルベア200がまったく無効で、喘息による咳ではないと判断したのですが、いつのまにか気管支喘息が始まっていたようです。

そして、もしかすると花粉症用のステロイド点鼻薬は、噴霧された薬の一部は気管に吸い込まれるので、気管支喘息を少し抑えていたのかもしれません。点鼻薬中止で喘息症状が強くなったように思えます。

コロナ感染時の免疫系の変化は複雑で、対応の難しさを実感しました(実際に感染してとても勉強になっています)。

その後、レルベアの吸入を毎日続けたところ5月3日(金曜)に咳が完全に消失しました。もともと20年前から2~3回咳喘息になっており、今回の喘息とコロナ感染との関係は不明です。

新型コロナウイルスは永遠に人類を悩ます?…あまりに多彩かつ強力な「免疫を抑えるしくみ」(2024.04.18 宮坂昌之著 講談社現代新書)

すぐに購入して読んでいます。

ゴキブリの感染した変異種が何かを調べる。

去年の1月初めは「BA.5」が大流行していたので苦労はしなかったが、今年は複数の変異種が流行しているのでしっかりと調べる必要がある。

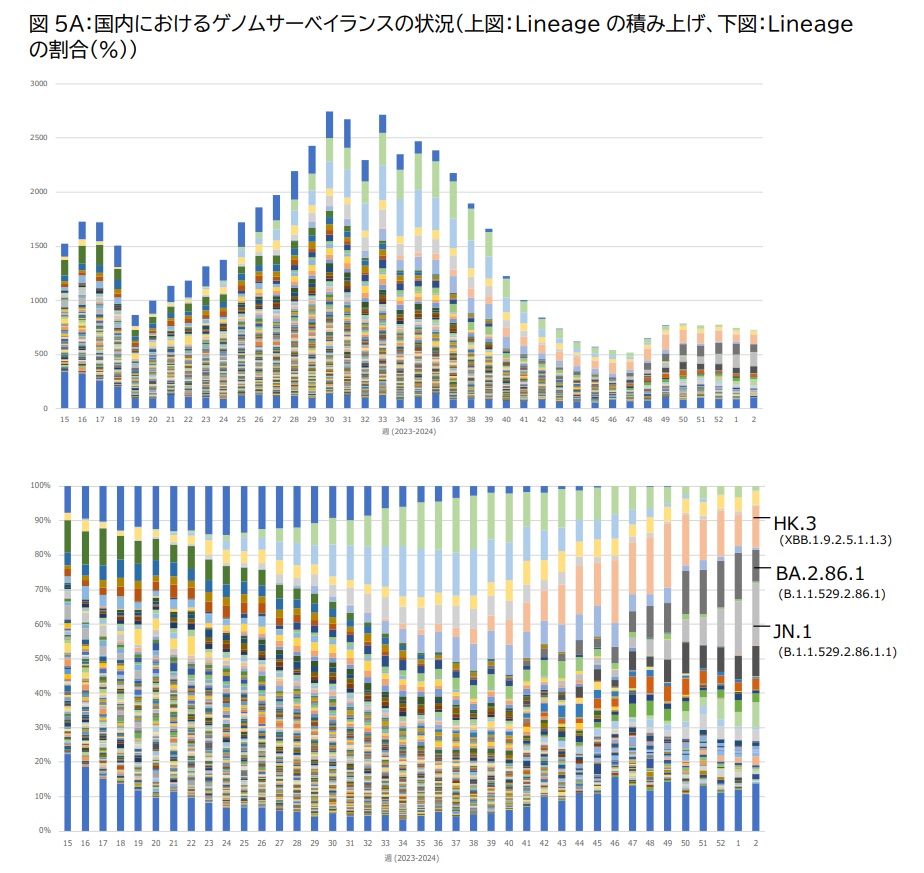

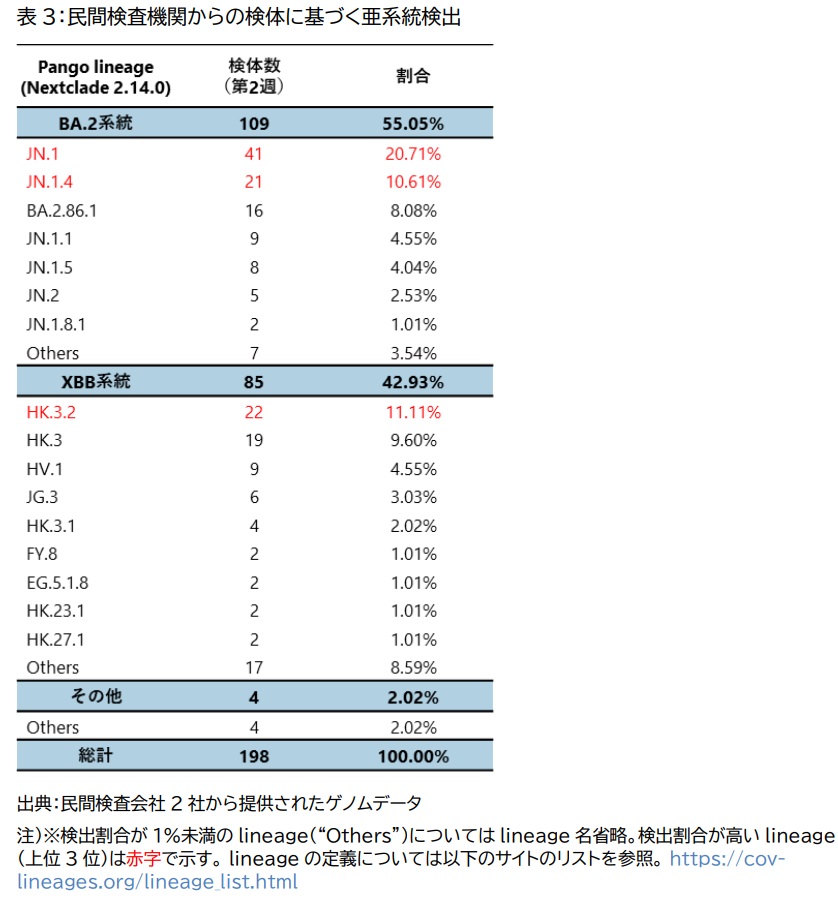

現在の流行株:国立感染症研究所感染症疫学センター「新型コロナウイルス感染症サーベイランス週報:発生動向の状況把握:2024年第3週(1月15日~1月21日)」

多いのは「HK.3(XBB.1.9.2.5.1.1.3)」、「BA2.86.1(B1.1.529.2.86.1)」、「JN.1(B.1.1.529.2.86.1.1)」など

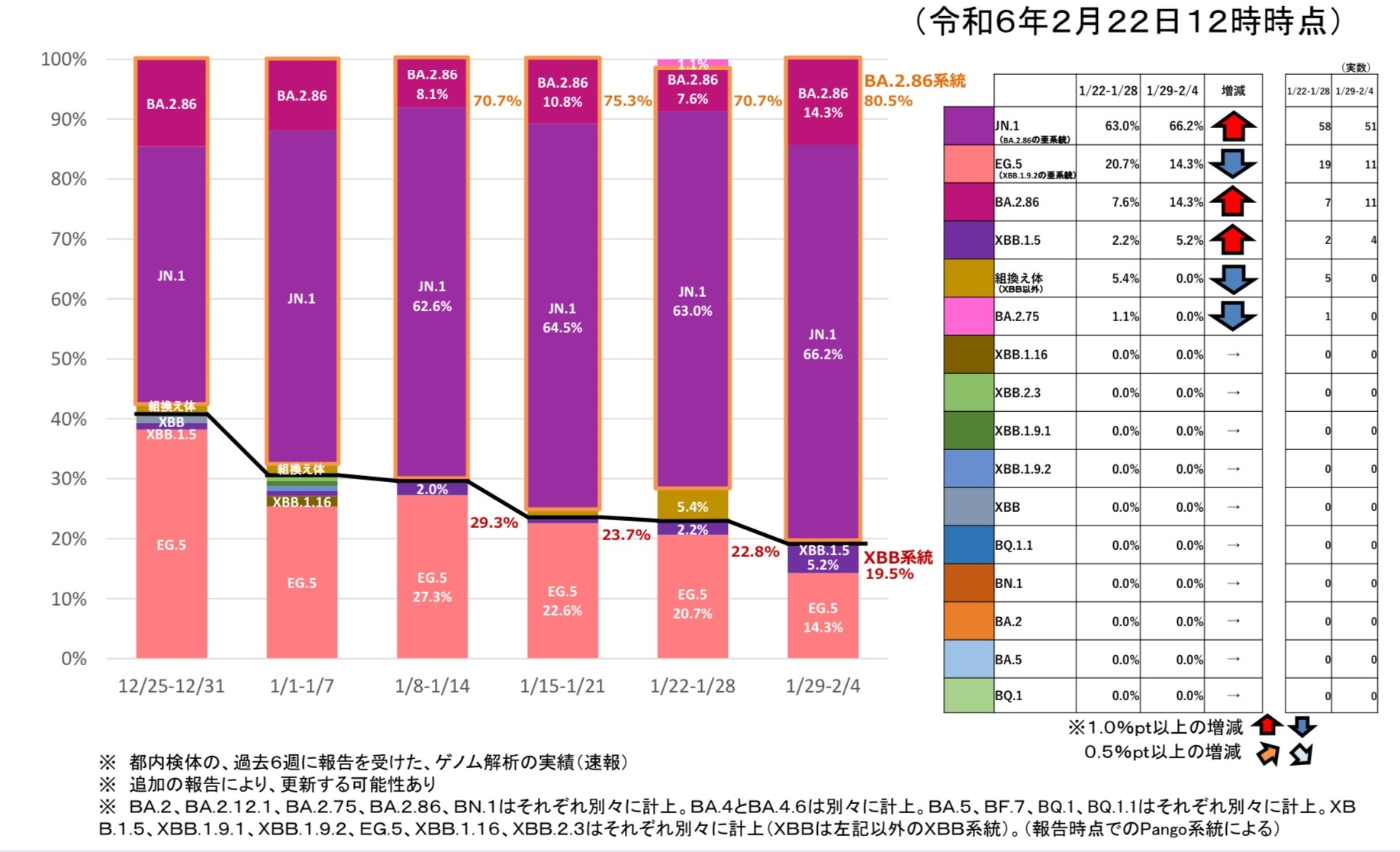

東京都の流行株:東京都のモニタリング分析資料(令和6年2月22日公表):スライド9枚目:病原体サーベイランス(ゲノム解析)2024年令和6年(1月22日~2月4日)」

ほとんどが「BA.2系」であり、その5~8割が増加中の「BA.2.86系(JN.1など)」、5~2割が減少中の「XBB.1系(EG.5など)」

東京都の過去のモニタリング情報はコチラ:▶ ▶ ▶

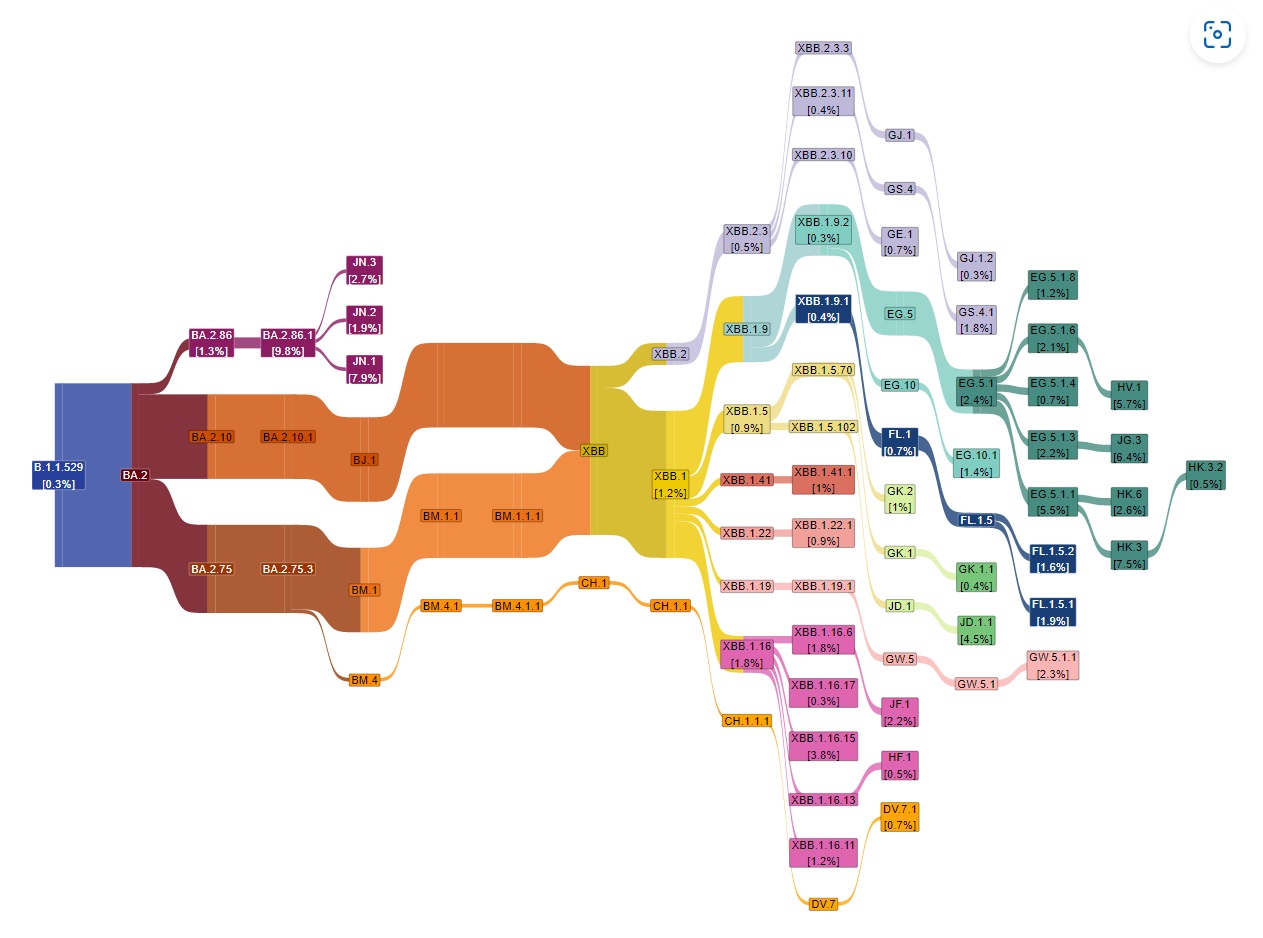

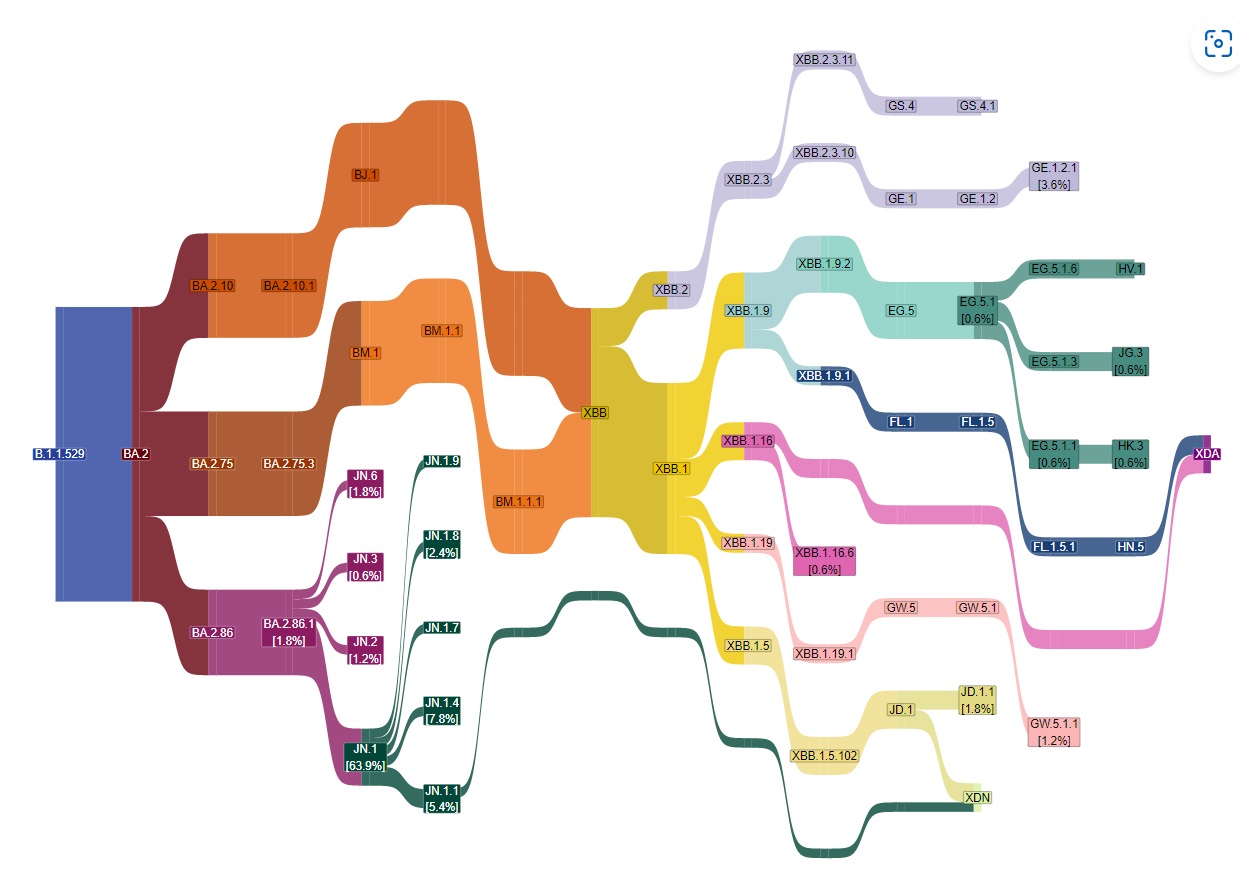

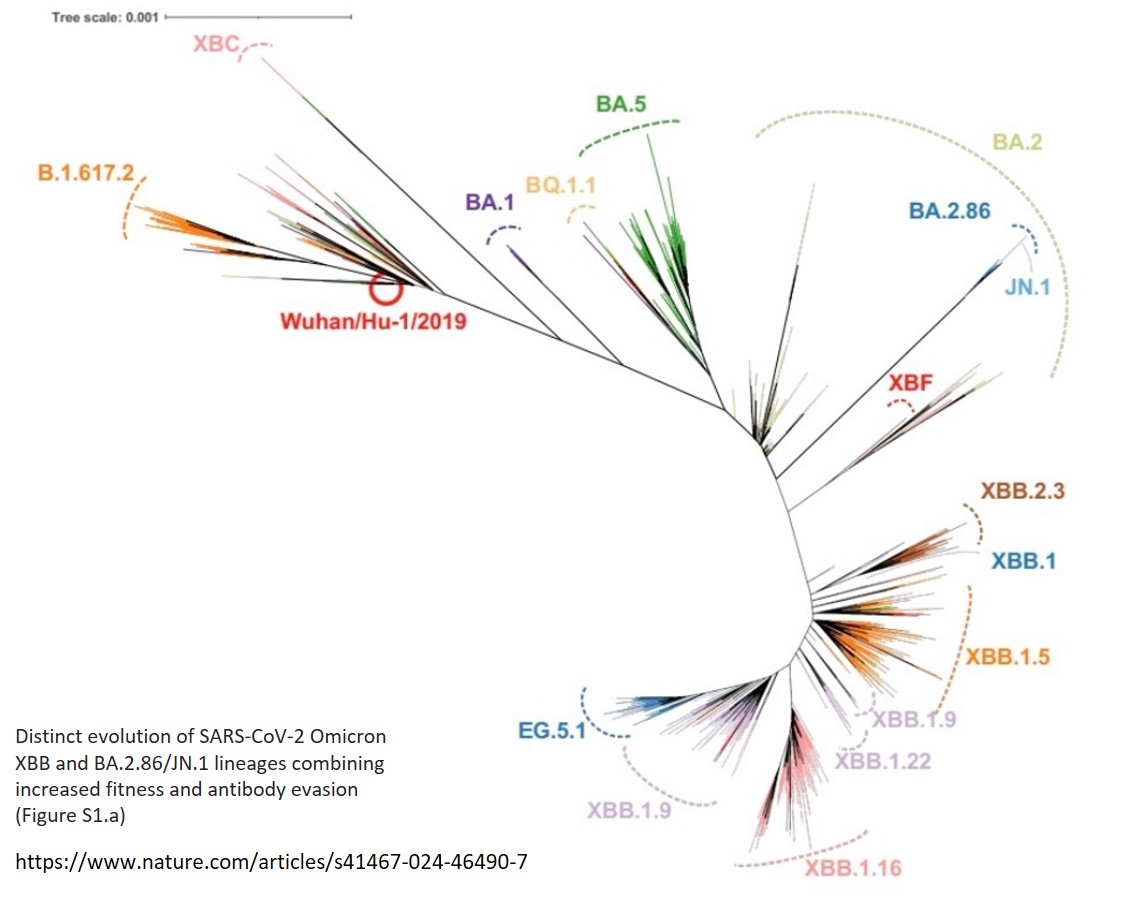

オミクロン株の分岐状況:SARS-CoV-2: genome sequence prevalence and growth rate

ロシュ社の抗S抗体検査キット「Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S RUO」の対応状況確認は「SARS-CoV-2新規変異株の検査への影響について」で可能。

「BA.2.86.1」、「JN.1」は、「BA.2」出現時での枝分かれとなっています。ロシュ社の抗S抗体検査キットで「BA.2系」、「XBB系」のスパイクに対する抗体は検出できているようなので「BA.2.86.1」や「JN.1」のスパイクに対する抗体も検出できると期待できますが、実際に検出できているかどうかの確認がされるのは数か月後だと考えられます。

02/21(水曜;第24病日)、採血検査、抗体検査を受けました。体調は良好ですが、「特定の場所によって咳き込む」ことがあり、気管支喘息だと考えられます。01/30(火曜;第2病日)の深い咳とは性状が全く異なります。

1度目の感染時のときもお世話になりましたが、今回もBML社の御協力を得てウイルス中和試験を受けることができることになりました。

中和試験実現に尽力して下さった皆様に厚く御礼申し上げます。

ウイルス中和試験に用いられる株は4種類ありました。

「武漢株」は2019年末に出現した最初のウイルス株です。

「野生株」と呼ばれることもありますが、研究所で作られた立派な人工ウイルスです。こんなウイルスを簡単に作れるようになったという科学発展の象徴とも言うべきウイルスです。

「BA.1.18」はオミクロン初期の株のようです。「武漢株」の2年後に(ビルゲイツの予告通りに=計画的に)オミクロンが出現しました。「BA.1.18」をネットで検索しても情報が少なく、名前の聞きまちがいではないかと思いましたが、正しいようです。

「BA.5」は、ゴキブリが1年前に感染した可能性の大きい変異株です。

「XBB.1.5」は、元をたどると「BA.2」からの派生株です。

「XBB.1.5」の流行は 2023年3月以降 ですが、「BA.2.86.1」系の「JN.1」系とも抗原性はよく似ている模様です。

XBB.1.5対応ワクチンを接種することでJN.1に対して約50%の発症予防効果をみこめるという報告もあります pic.twitter.com/78InppVDBC

— 新米ID (@black_kghp) February 21, 2024

ゴキの2度目に感染したのが「BA.2.86系(JN.1など)」であり、「BA.2.86系」のスパイクの抗原性が「XBB.1.5」と大きく異なっており、ゴキが「BA.2.86系」のスパイクに対する抗S抗体を産生していた可能性は、ほぼ無いと考えられます。

次の記事には、少し矛盾することが述べられていますが、参考として紹介します:新しい変異株「BA.2.86系統」について現時点で分かっていること(忽那賢志;2023.09.09)

引用1:

過去にXBBに感染した人やワクチン接種者の持つ免疫は「BA.2.86系統」を十分に中和できなかったという結果が報告されています。

引用2:

XBB対応ワクチンを接種した人の血液を用いて、様々な変異株に対する中和抗体価を解析した研究では、「BA.2.86系統」に対しても良好な反応が得られた、という結果でした。

このことからは、これから接種が始まるオミクロン株XBB.1.5系統対応ワクチンは、「BA.2.86系統」に対してもある程度は効果が期待できることが推測されます。

引用1と引用2の内容は少し矛盾しています。こういうことはよくあることなので気にする必要はないでしょうが、少なくとも「BA.2.86系」のスパイクの抗原性が「XBB.1.5」と大きく異なっていると考える必然性はないようです。

したがって「XBB.1.5」を用いたウイルス中和試験は今回ゴキブリが受けるべき検査の第一候補です。

あとは、去年受けたのと同じ「BA.5」が第2候補となります。

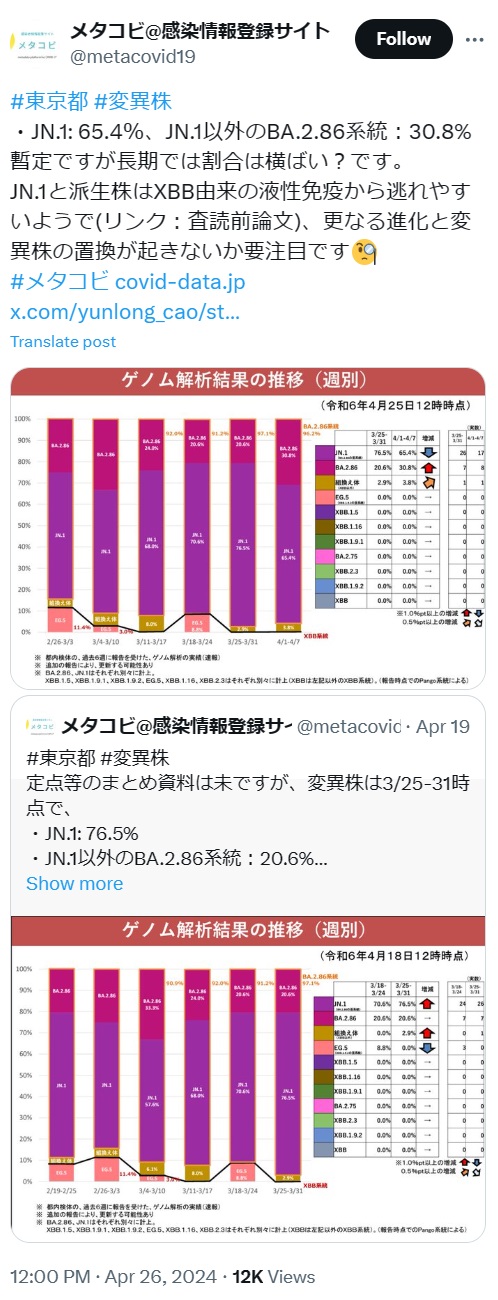

せっかくなので、その後の投稿資料(2024.04.26)も紹介しておきます。

「BA.2.86」→「BA.28.6.1」→「JN.1」なのですが、「JN.1」になるともう「XBB」対応ワクチンによる液性免疫(抗体)がほとんど効かなくなっているという報告です。

注意:「結論の一般化」で明示したように、コロナ感染やワクチン接種を繰り返すときは、抗体を作るためにワクチンを接種しているわけではありません。スパイクに対する細胞性免疫を強化するためです。「スパイクに対する細胞性免疫しか強化しない」とか「ワクチンの副作用がコワい」といった理由で接種をやめるのは理にかなっていますが、「作られる抗体が効かない」という理由でワクチン接種を止める必要はありません。

#東京都 #変異株

— メタコビ@感染情報登録サイト (@metacovid19) April 26, 2024

・JN.1: 65.4%、JN.1以外のBA.2.86系統:30.8%

暫定ですが長期では割合は横ばい?です。

JN.1と派生株はXBB由来の液性免疫から逃れやすいようで(リンク:査読前論文)、更なる進化と変異株の置換が起きないか要注目です🧐#メタコビ https://t.co/SBpJjkJW3Rhttps://t.co/3GJTP6XdnK https://t.co/qCEWqGrl83 pic.twitter.com/EX64H7cXxv

主要な結果は以下の通りです。比較のため、感染1度目(発症:2023.01.08)のデータも載せています(単位省略)。

| 和暦 | 令和6年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和5年 | 令和5年 | 令和5年 | 令和5年 |

| 採血年月日 | 2024.02.21 | 2024.01.31 | 2023.12.13 | 2023.03.15 | 2023.02.15 | 2023.02.01 | 2023.01.23 |

| 体調 | COVID-19 2nd 24 日目 |

COVID-19 2nd 3 日目 |

COVID-19 1st 339 日目 |

COVID-19 1st 66 日目 |

COVID-19 1st 38 日目 |

COVID-19 1st 24 日目 |

COVID-19 1st 15 日目 |

| CRP | 0.05以下 | 1.51 | 0.05以下 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |

| WBC 白血球数 | 5020 | 5170 | 5530 | 5630 | 5240 | 5830 | 5230 |

| 好中球% | 62.3 | 63.4 | 61.3 | 58.6 | 58.6 | 60.1 | 63.8 |

| リンパ球% | 31.3 | 26.7 | 31.1 | 32.0 | 32.8 | 31.9 | 28.9 |

| 単球% | 4.2 | 9.5 | 4.9 | 6.4 | 6.1 | 6.0 | 5.9 |

| 好中球数 | 3127 | 3278 | 3390 | 3299 | 3071 | 3504 | 3342 |

| リンパ球数 | 1571 | 1380 | 1720 | 1802 | 1719 | 1860 | 1511 |

| 単球数 | 211 | 491 | 271 | 360 | 320 | 350 | 309 |

| PLT 血小板数 | 17.7 | 13.6 | 17.4 | 18.5 | 16.9 | 24.3 | |

| コロナ抗体N定性 オミクロン対応 |

(+) | (+) | (+) | (+) | (+) | ||

| :COI 陰性<1.0 |

51.4 | 7.8 | 44.8 | 27.7 | 2.8 | ||

| コロナS-IgG定量 オミクロン非対応 |

(-) | (-) | |||||

| :定量値 AU/mL 陰性<50.0 |

43.1 | 9.8 | |||||

| コロナ抗体S定量 オミクロン対応 |

(+) | (-) | |||||

| :定量値 U/mL 陰性<0.8 |

183.0 | 0.6 |

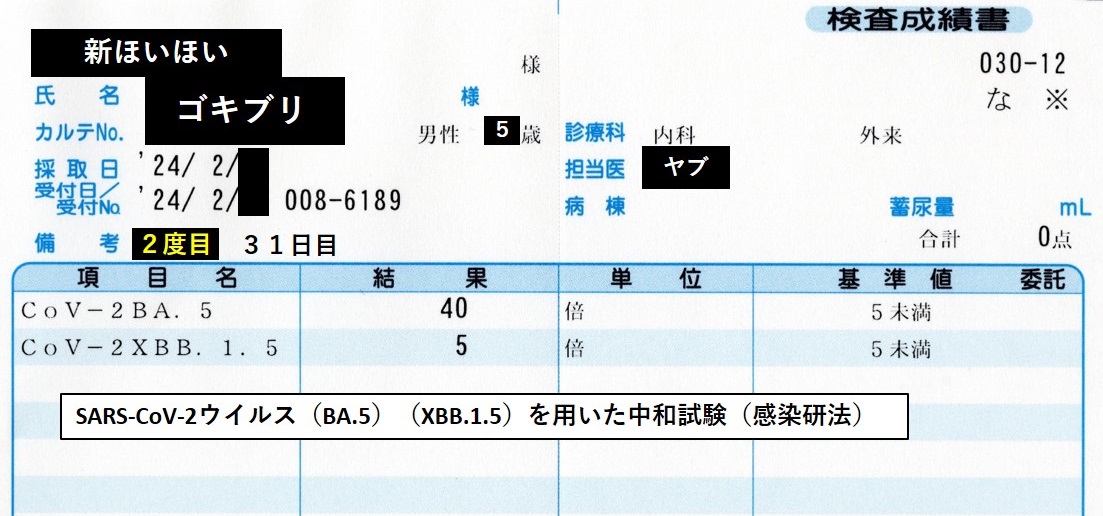

ウイルス中和試験は 2024.02.28(発症後31日目)の採血で受けました。クリニックのオーダー上の問題で中和試験用の採血が1週間遅れました。

しかし、このページの初めの所で紹介したように、検査オーダーの手違いがあって、先に中和試験の結果を受け取りました。

抗体の検査結果が遅いことに気づき、オーダーを確認したところ2月21日(水曜)採血の抗体検査が始まっていませんでした(3月7日に判明)。幸いなことに 2024.02.21(発症後24日目)の保存血清を用いて抗体検査を受けることができました。

ここでは、抗体検査の結果から紹介します。

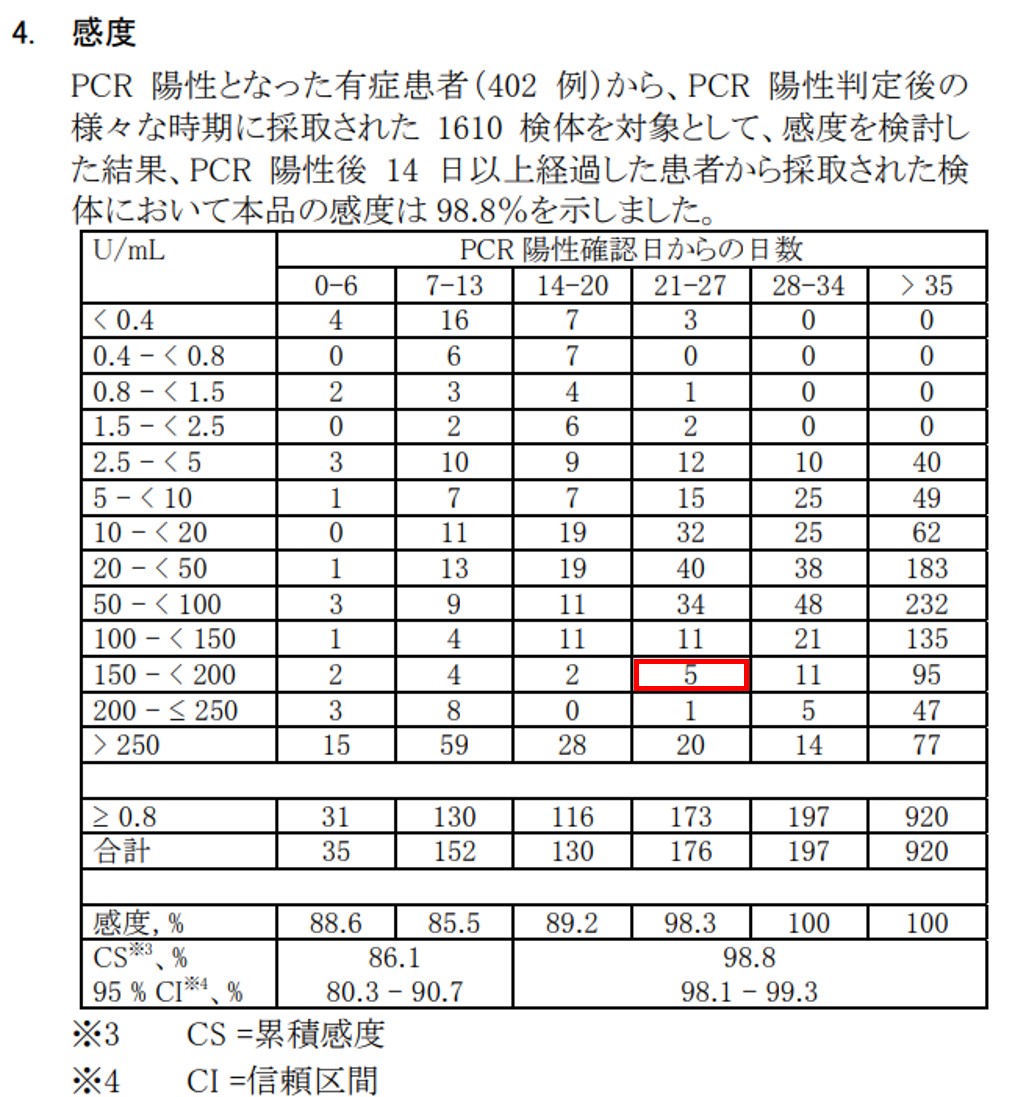

抗S抗体:183.0 U/mL は、抗体量として多いのでしょうか、それとも少ないのでしょうか?

ロシュ社の抗S抗体検査キット「Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S RUO」の添付文書に参照できるデータがあります。

添付文書(第1版)は2021年7月作成であり、データはmRNAワクチン接種前のものです。

ゴキブリのデータ「発症後24日目の採血で抗S抗体:183.0 U/mL 」は、割と多めの値であることがわかります。

つまり、もしこの抗S抗体が中和抗体であれば、ゴキブリの血清はウイルス中和試験において十分な中和価を示すはずであると考えられます。

2月28日(水曜;第31病日)に採血をして中和試験を受けました。

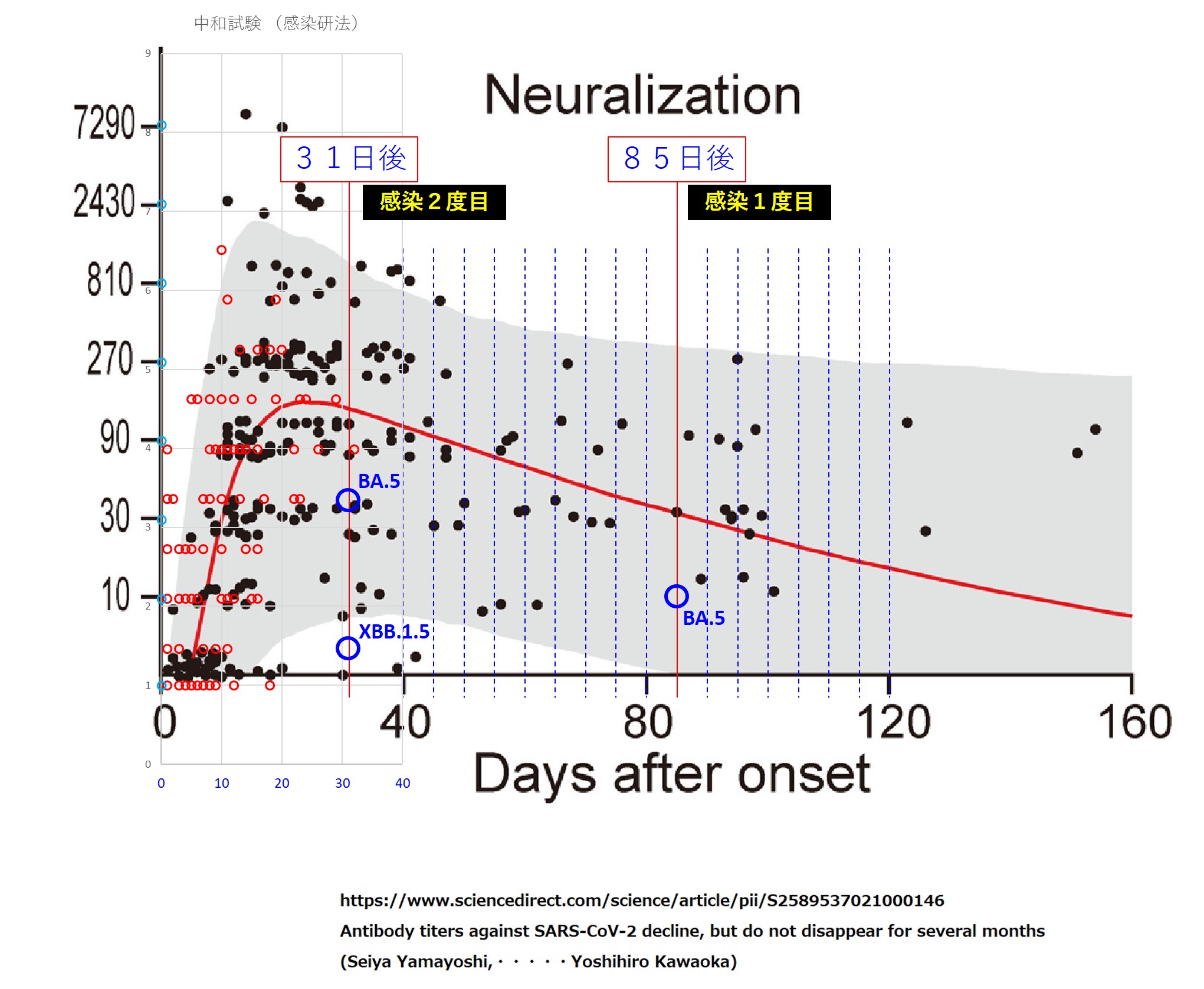

その結果は、「XBB.1.5」については「5倍」、「BA.5」については「40倍」でした。

「ゴキブリの1度目の感染報告」(補足説明の第7ページ)で用いた散布図等の上に、今回の「5倍」と「40倍」をプロットして検討します。

リンク元のページに戻るときは、ブラウザの「戻る(<)」機能をお使いください。次の「▶ ▶ ▶」を使っても戻れますが、リンク元ページを「新たに読み込む」ことになり通信量が大きくなります:リンク元へ戻る:▶ ▶ ▶

今いるところ;このウェブページは「Part 9.感染例 について」の「補足説明8:2度目の感染」の「2度目のコロナ感染(臨床経過)、SARS-CoV-2 の変異情報、検査の準備、一般検査結果、抗体検査結果、ウイルス中和試験の結果」

1度目の感染報告に戻る場合はこちら:▶ ▶ ▶(補足説明の第7ページに戻る)