接種時期選定の参考

補足説明8:2度目の感染

リンク元のページに戻るときは、ブラウザの「戻る(<)」機能をお使いください。次の「▶ ▶ ▶」を使っても戻れますが、リンク元ページを「新たに読み込む」ことになり通信量が大きくなります:リンク元へ戻る:▶ ▶ ▶

2度目の感染について整理を終え、免疫研究者に相談する準備ができたとき、少し劇的な転回があって諸問題が一気に解決しました。「原点回帰(第2結論:乙の部)」はページの最後に置いています。

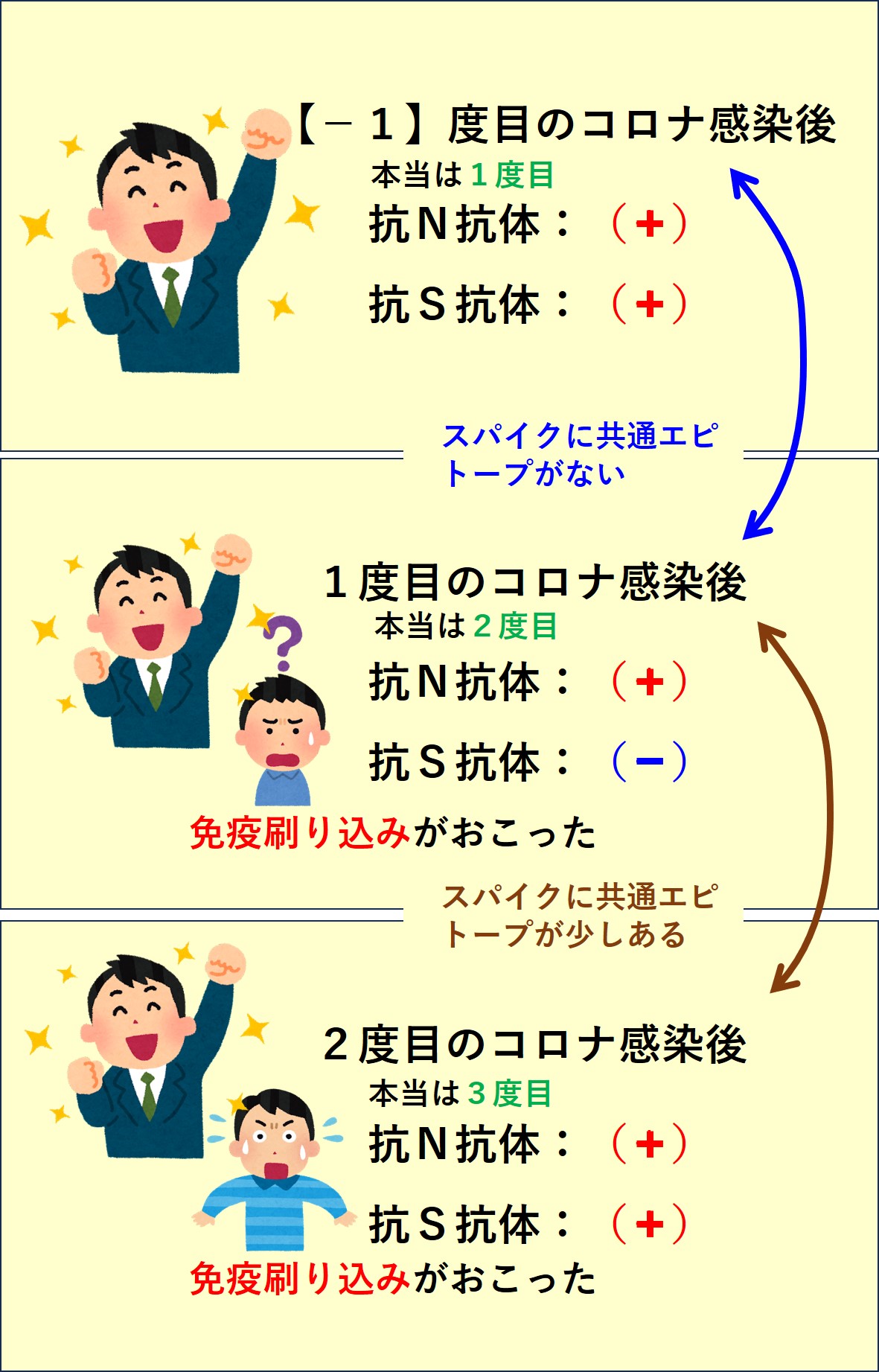

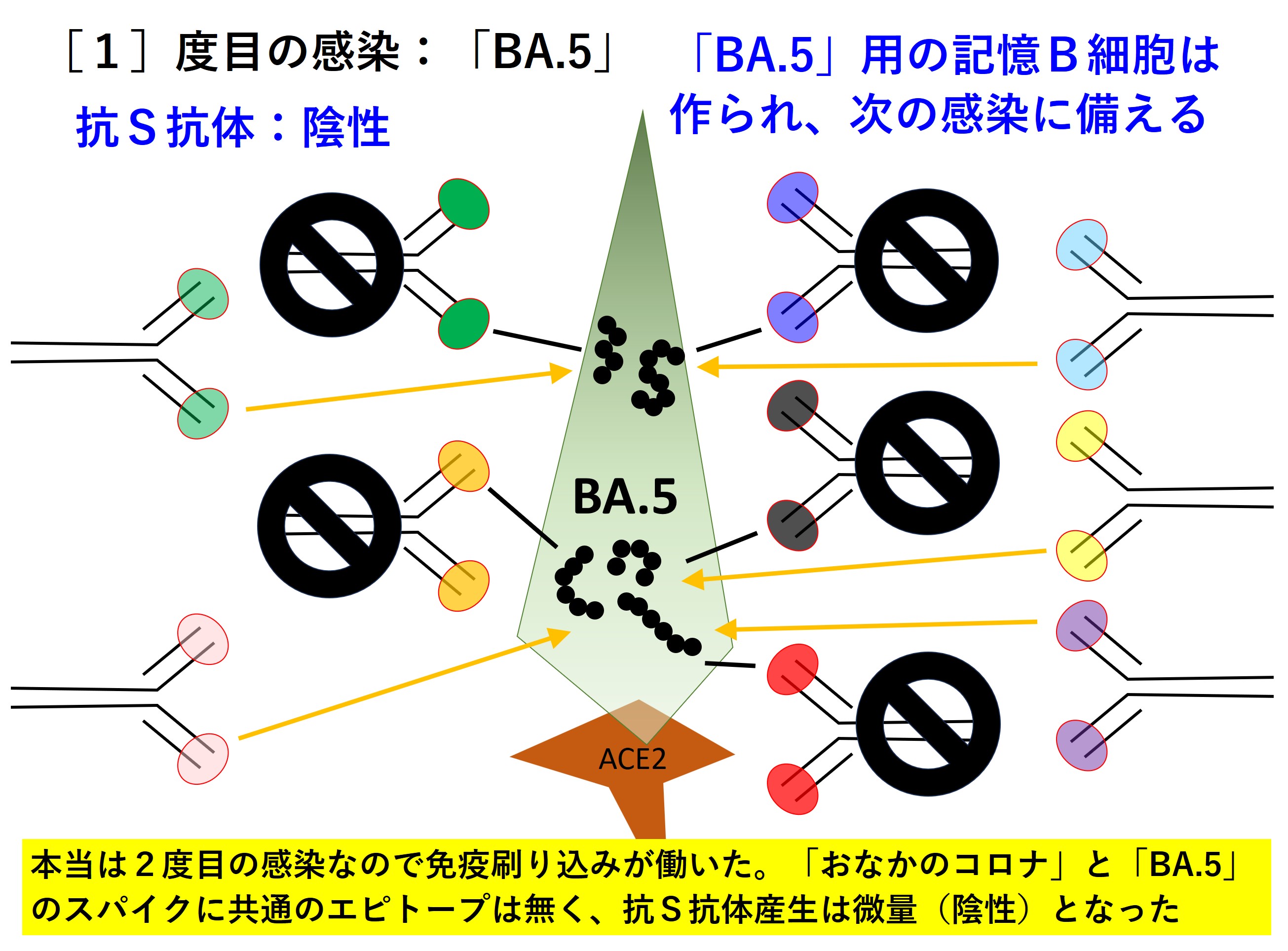

ゴキは、2023年令和5年1月「BA.5」が「ゴキブリの1度目のコロナ感染」だと信じてデータを見てきたのですが、「それが1度目ではなく本当は2度目であって、強い免疫刷り込みが起こったために抗S抗体が一切作られなかった」と考えると、全てのデータが免疫学の基本的な常識だけで説明できることに気づきました。

免疫刷り込みが起こると、中和能力の低い無駄な抗S抗体がたくさん作られるのですが、非常に強い免疫刷り込みでは「抗S抗体が一切作られない」こともあるというのがポイントです。

免疫の専門家にとっては当たり前の話かもしれませんが、ゴキブリは免疫刷り込み(や抗原原罪)のことをよく理解できていなかったので、この発想はありませんでした。

抗S抗体が全く作られていないわけですから、「Nタンパク等はほぼ共通ですが、スパイクは大きく異なっていて共通エピトープがまったくない SARS-CoV-2 」でなければなりません。

「-1」度目(マイナス1度目)のコロナ感染 について、思い当たるものがあります。

コロナ騒ぎが始まるころゴキブリは神奈川県平塚市で働いていましたが、「おなかのコロナ」と呼んでいるものがその地域(神奈川県南西部)で流行していました(湘南コロナと呼んでいた時期もあります)。

(おなかのコロナ:▶ ▶ ▶)

ゴキ自身には発熱や胃腸障害などの症状は出ませんでしたが、ある日の夜、ソファにもたれている時、お腹の中の筋肉(腹筋ではなく、腸管?)がキリキリキリと痙攣しながら走り抜けるような痛みを経験しました。10 cm くらいを走り抜けるので、数秒以内に治まりました。その時、「おなかのコロナ」が暴れているなと考えたことがあります。

それは今までに経験したことのない種類の痛みであり、「おなかのコロナ」で受診した人たちの一部の方が訴えていたものと痛みの性状が同じだったので、自分の消化管で「おなかのコロナ」が暴れていると考えたのでした。

そういうことが2晩ありました。1晩に1回ずつです。

もしこれを、ゴキブリの「本当の1度目のコロナ感染」だと考えると、この1年間解決できなかった問題を全部解き明かすことができます。

先に、ストーリー展開を図示しておきます。

画像は「https://www.irasutoya.com/」

以下は具体的な図解で説明します。

Nタンパクなど、コロナの変異種間でも共通エピトープが多いものは対象から外し、スパイクに絞って図示していきます。

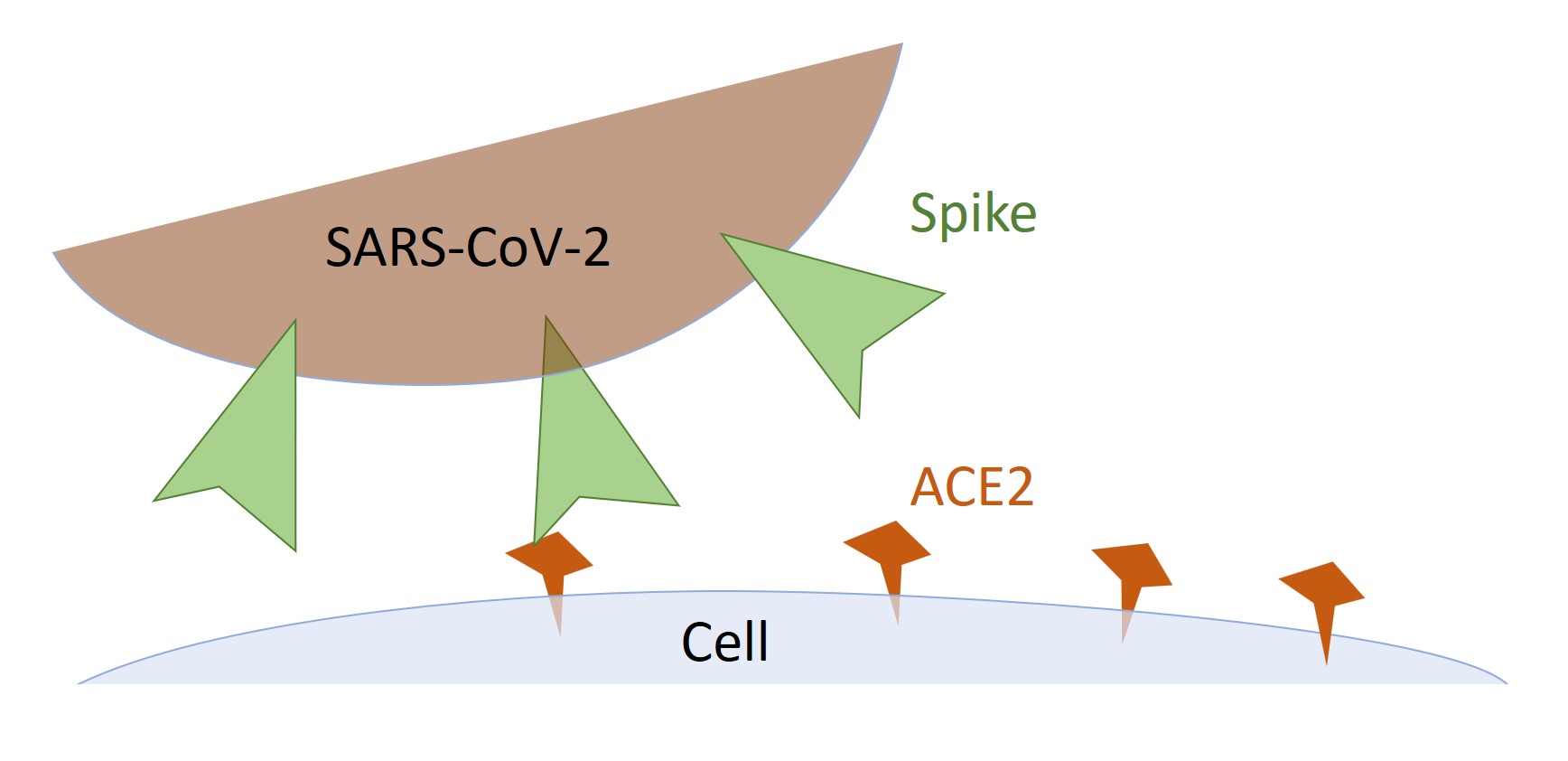

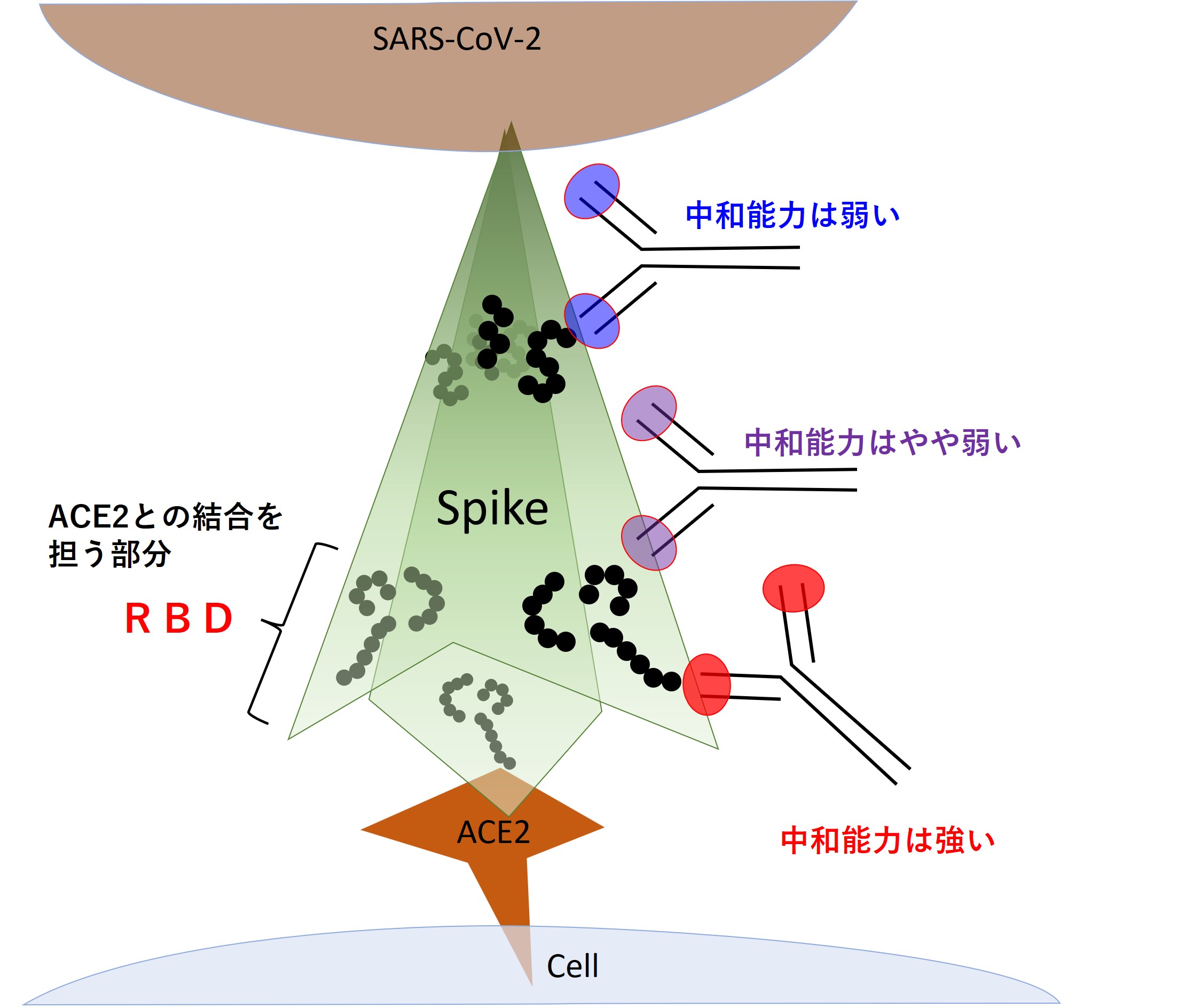

コロナウイルス(SARS-CoV-2)がヒトの細胞内に侵入する方法はたくさん種類があり、ほぼあらゆる種類の細胞に感染することができます(その意味で、高病原性インフルエンザという呼び方をまねて「高病原性コロナ」と呼ぶことができます)。

しかし、主たる侵入方法はヒトの細胞表面にある ACE2(Angiotensin-converting enzyme 2)という受容体に結合することで細胞内に入る方法です。

この ACE2 に結合するのがコロナウイルス表面に数十個配置されているスパイク(Spike)と呼ばれるタンパクです。

mRNAワクチン接種で産生される抗体の最も重要な働きは、このスパイクのエピトープに結合することです。

抗体に結合されたウイルスは免疫細胞の攻撃を受けやすくなりますし、抗体の付き具合では ACE2 との結合を妨害できることもあるでしょう。

コロナ騒動の初期に、感染経験者から集めた血清を重症患者に投与して救命しましたといったニュースがありましたが、たくさんの抗体がスパイクにちゃんと結合できるとき、抗体は強力な防御力を発揮できます。

逆に言うと、「抗体がスパイクにちゃんと結合できないとき」、抗体は無用の長物となります。

液性免疫(抗体)が無力の時は、自然免疫と細胞性免疫が頑張らないといけなくなります。

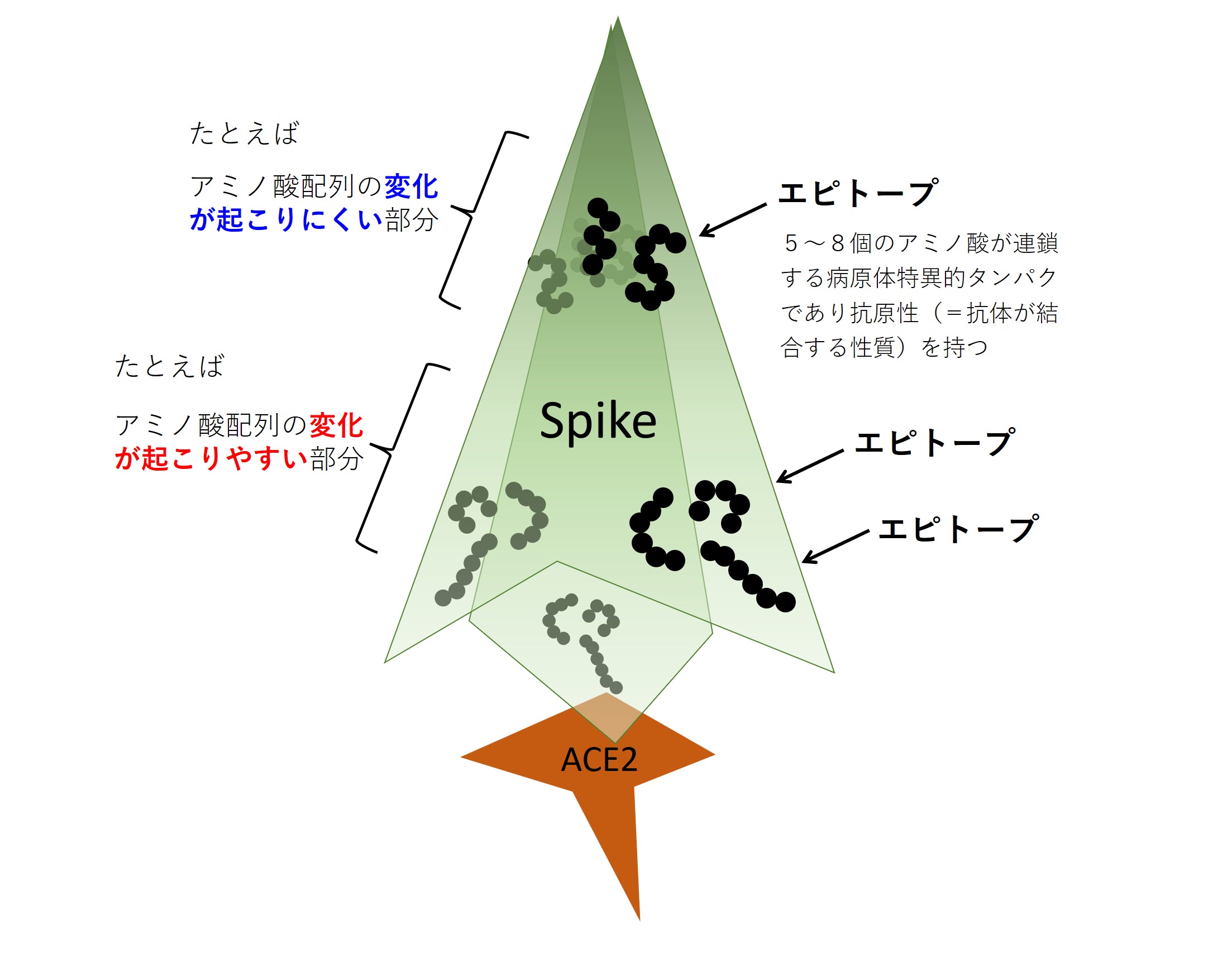

スパイクは三量体だそうです。同じ3個のスパイクタンパク(1個は約1300個のアミノ酸が連なる)が組み合わさってひとつのスパイク三量体を構成しています。

スパイクのあちらこちらにエピトープ(Epitope)があります。

上の図では、スパイクの根元側(ウイルスの本体に近い側)はアミノ酸の入れ替えが起こりにくく、スパイクの先端側( ACE2 に結合する部分に近い側)はアミノ酸の入れ替えが起こりやすいと仮定しています。

基本的に、1種類のエピトープには1種類の抗体が対応し、1個のリンパ球(B細胞)は1種類の抗体のみを産生します。

上図(↑)では小さな黒丸 ◉ 1個でアミノ酸1個を表しています。

抗体とエピトープの結合は、分子表面の変化する電気的な引力や斥力の総和による結合なので、必ずしも「1対1」対応ではなく、少々緩い結合関係が見られます(交差反応)。

上図はエピトープが変化した場合ですが、抗体が少し変化した場合も同様です。

男女関係も同じですね(横道にそれるので、あとは自由に想像力を働かせてください)。

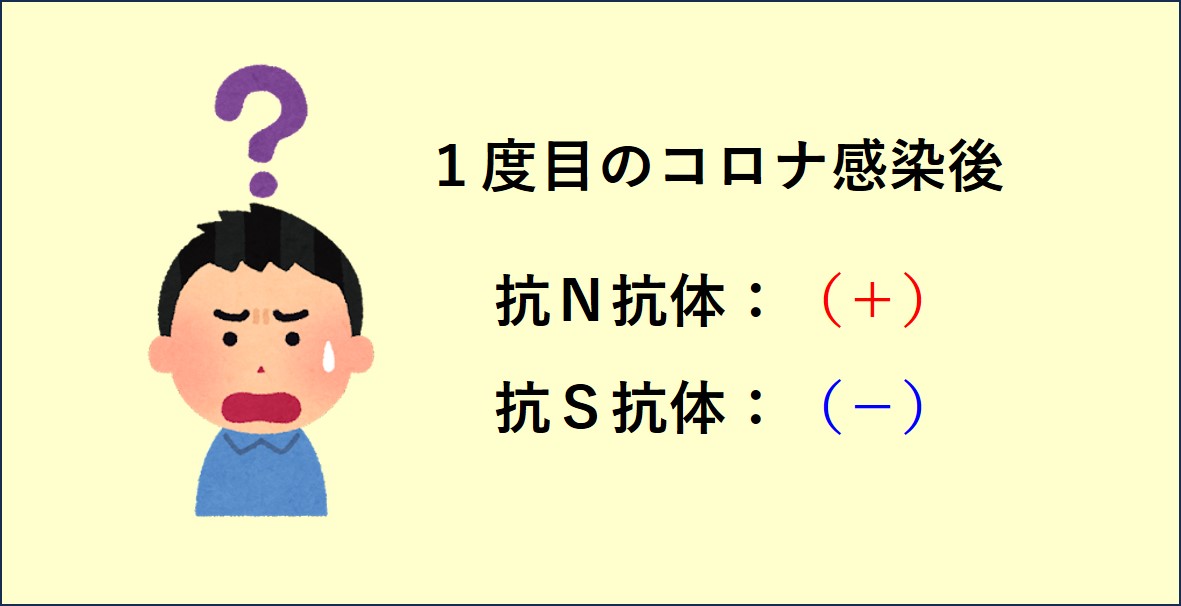

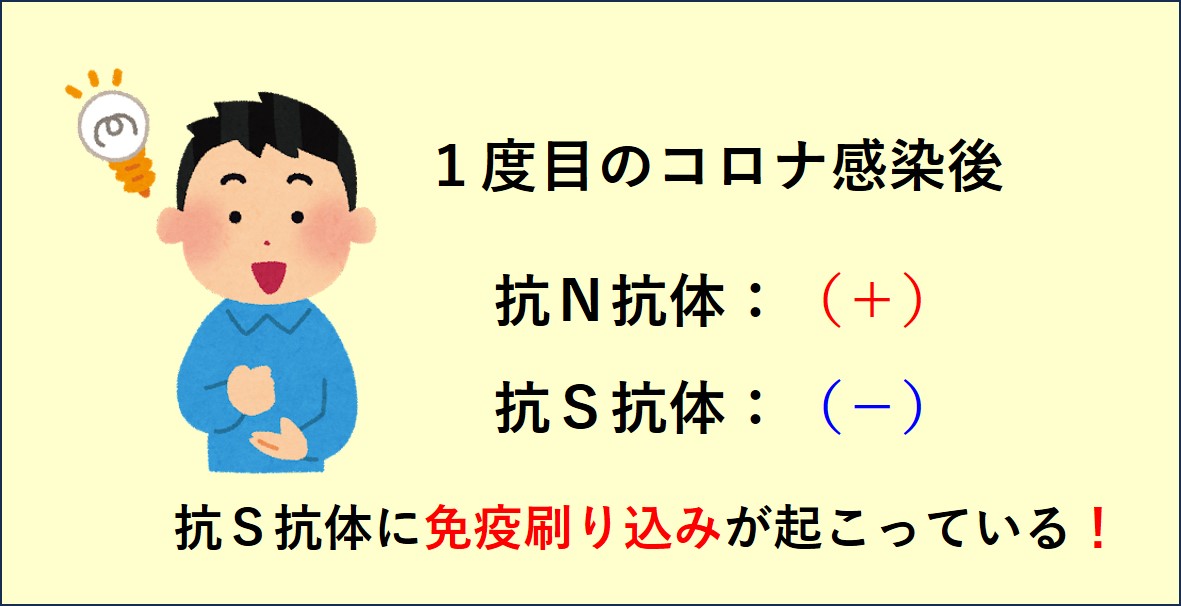

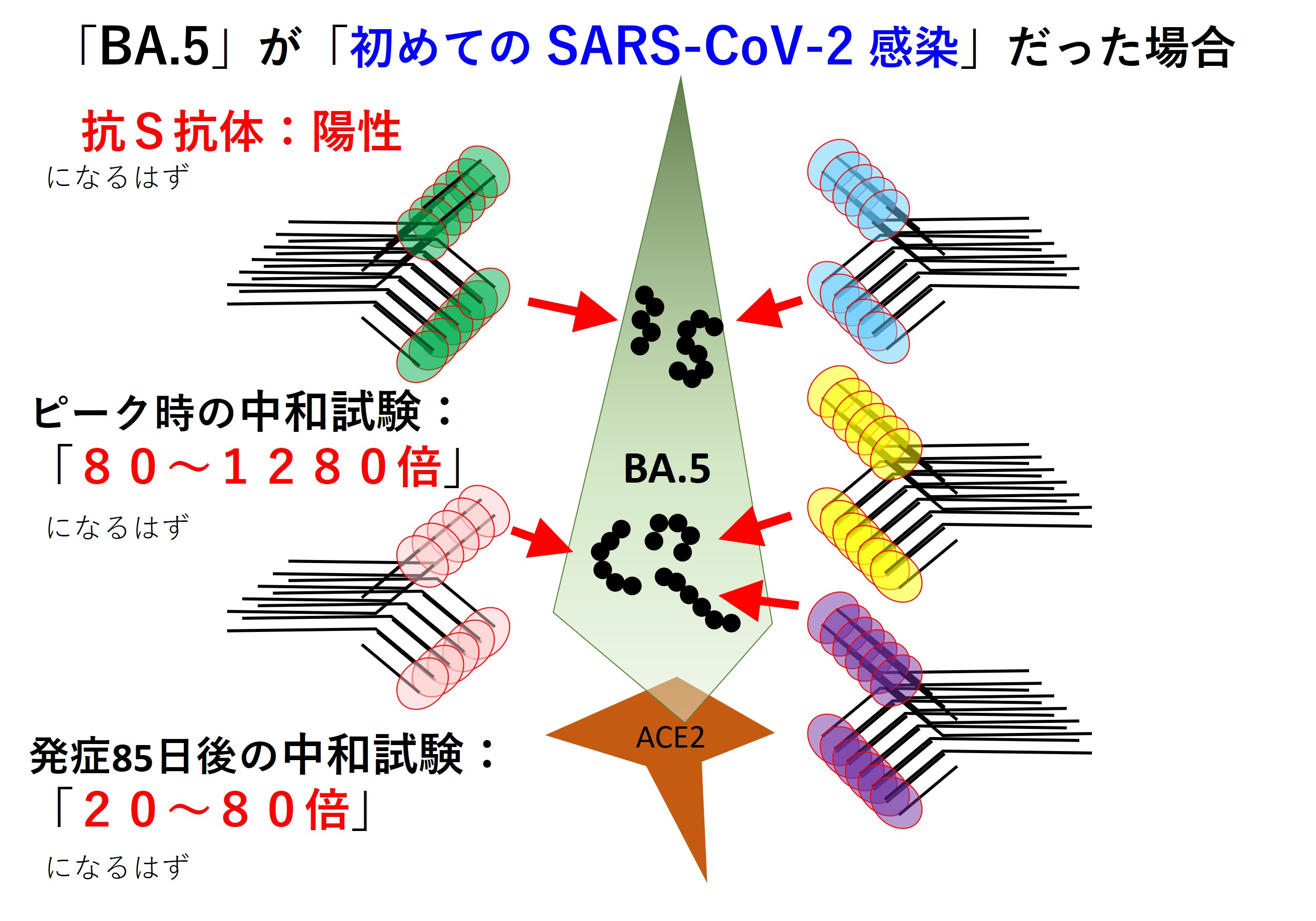

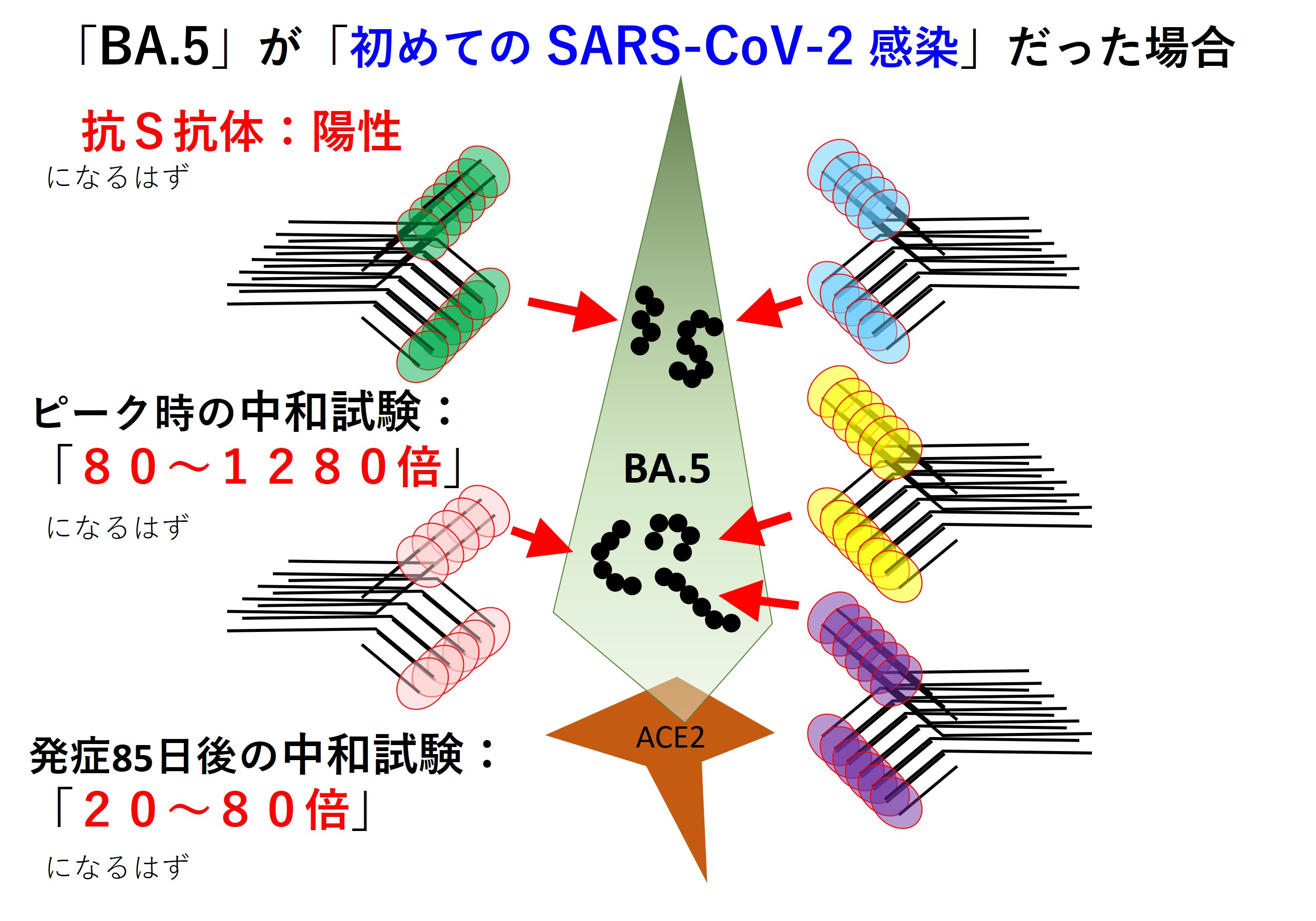

「BA.5(2023年令和5年1月)」が1度目の SARS-CoV-2 感染であった場合、ふつうは上図のようにスパイクにある全エピトープに対する抗体が産生され、抗体量がピークの時の血清を用いると「BA.5」中和試験は大きな倍率(×80 ~ ×1280)になるはずです。

抗体検査の結果は「抗N抗体:陽性、抗S抗体:陽性」となります。

また、コロナの症状が無症状~軽微なときは抗体が産生されないとも言われていますが、その場合はウイルスのすべてのタンパクに対して抗体が産生されないので「抗N抗体:陰性、抗S抗体:陰性」となります。

免疫系はNタンパクとスパイクを識別する仕組みを持っていません(注:抗N抗体は抗S抗体よりも早く消退するので、産生する抗体の熟成段階では中和作用の強弱で区別する仕組みがあるかもしれません)。

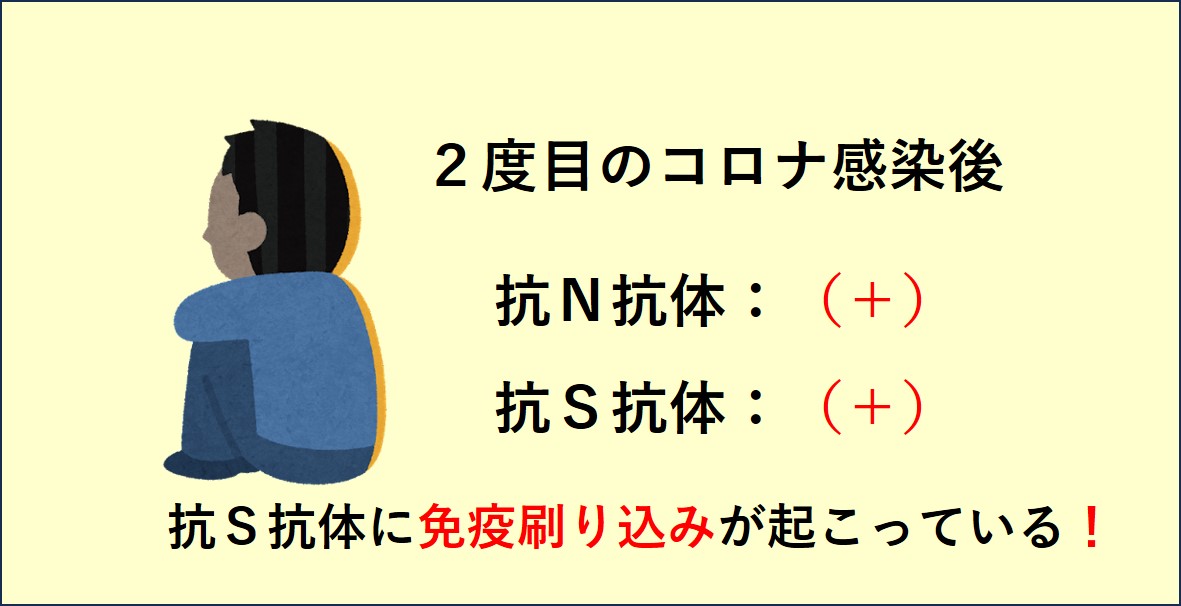

ところがゴキブリの検査結果が「抗N抗体:陽性、抗S抗体:陰性」となったので、何度も検査を繰り返すことになりました。

国立感染症研究所(感染研)に泣きつき、中和試験まで受けましたが抗体検査の結果を覆すことができず、最後はお手上げとなり、「免疫の闇」のせいにしました。

[・・・(陰謀論につき注意→)・・・もしかすると、感染研はこの段階で原因は免疫刷り込みだと気づいた可能性があります。・・・ただ、ゴキブリにはそのことを指摘したくなかった。・・・もしかして、とあるウイルスの存在を隠すために???・・・余計な指摘をすればゴキブリ野郎がそのウイルスを取り上げることになる・・・感染研がそのウイルスをバラまいたのではないかと疑われることになる・・・いろいろと妄想するのが楽しい陰謀論なので、あとで研究することにしましょう]

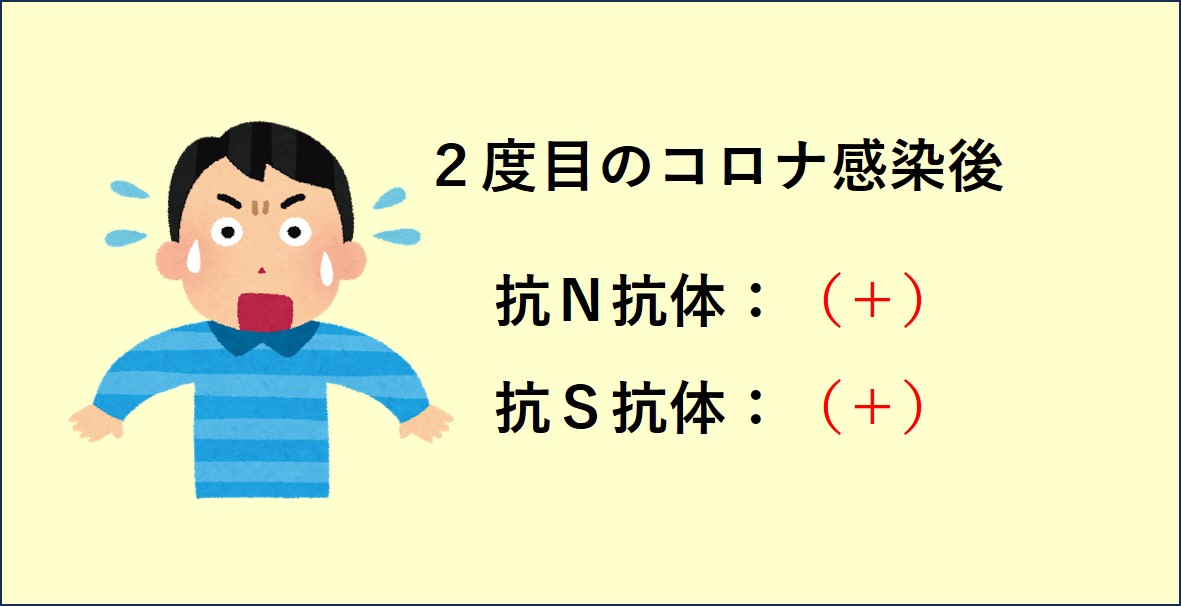

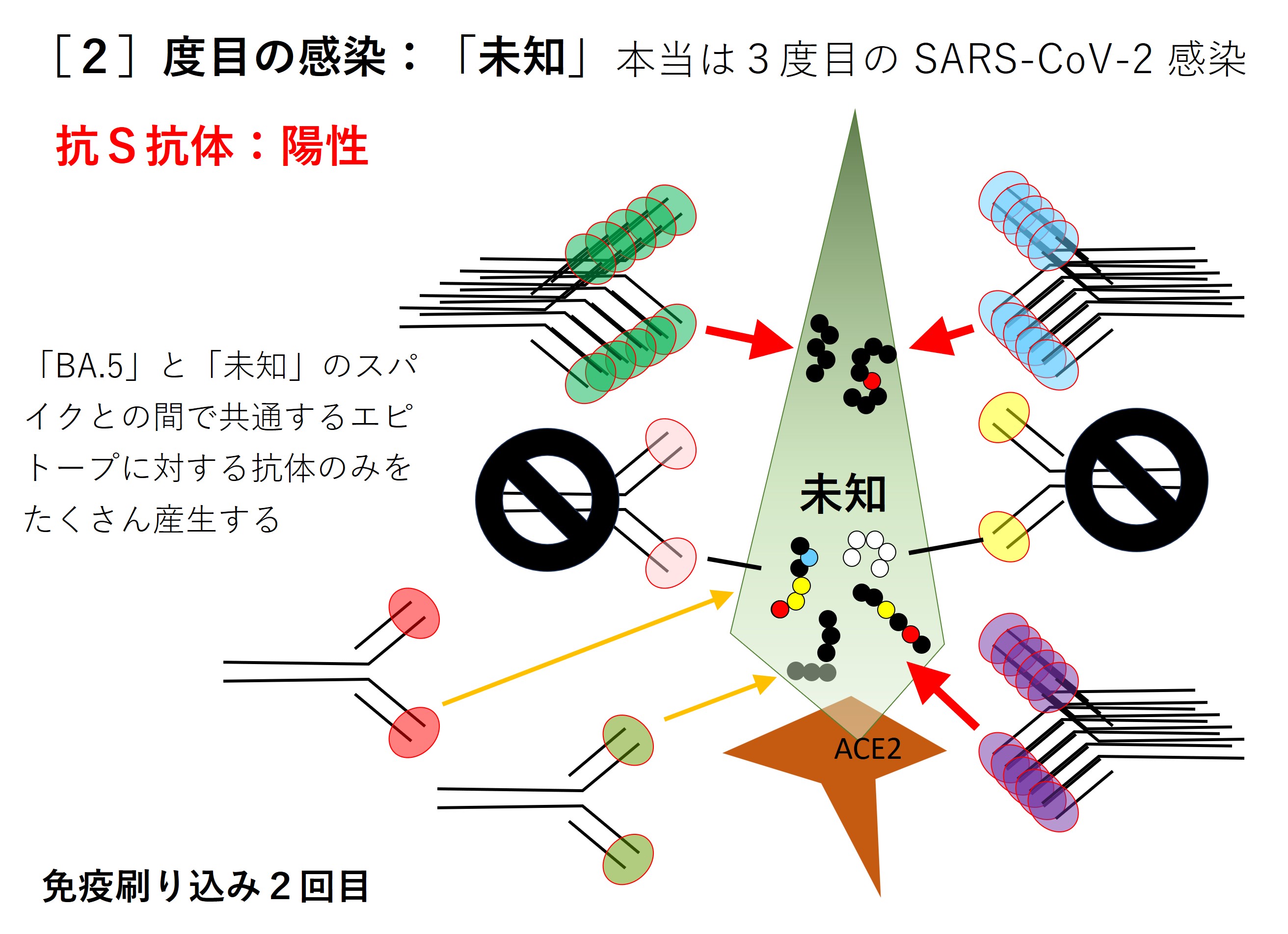

1年後(2024年令和6年1月)、「BA.5」とはかなり異なる SARS-CoV-2 に感染しました。

流行株の分析報告より、もともとは「BA.2」から派生した「XBB.1系(EG.5を含む)」、「BA.2.86系(JN.1を含む)」による感染の可能性が大きいです(流行株の分析は本ページの後半部分に記載しています)。

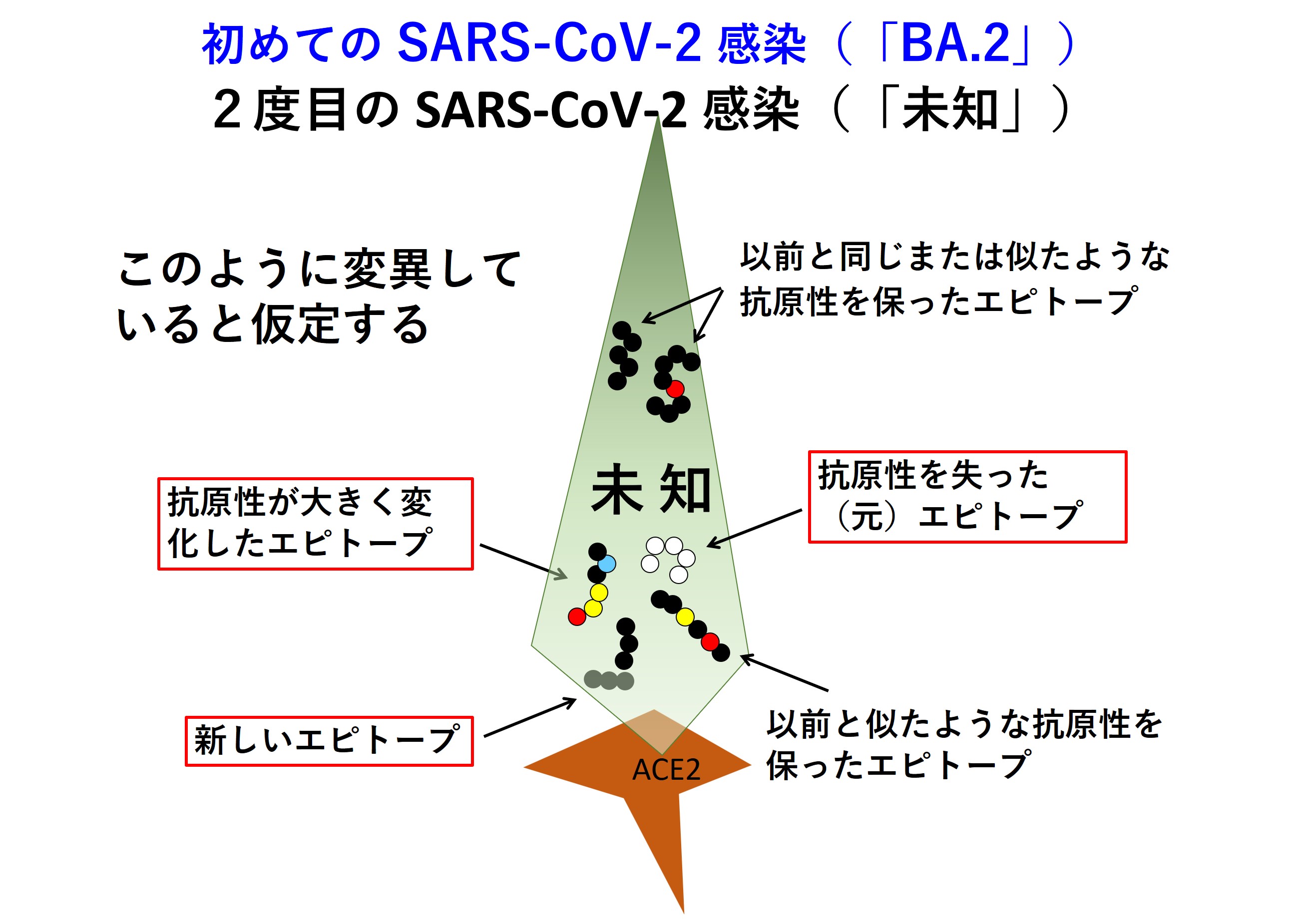

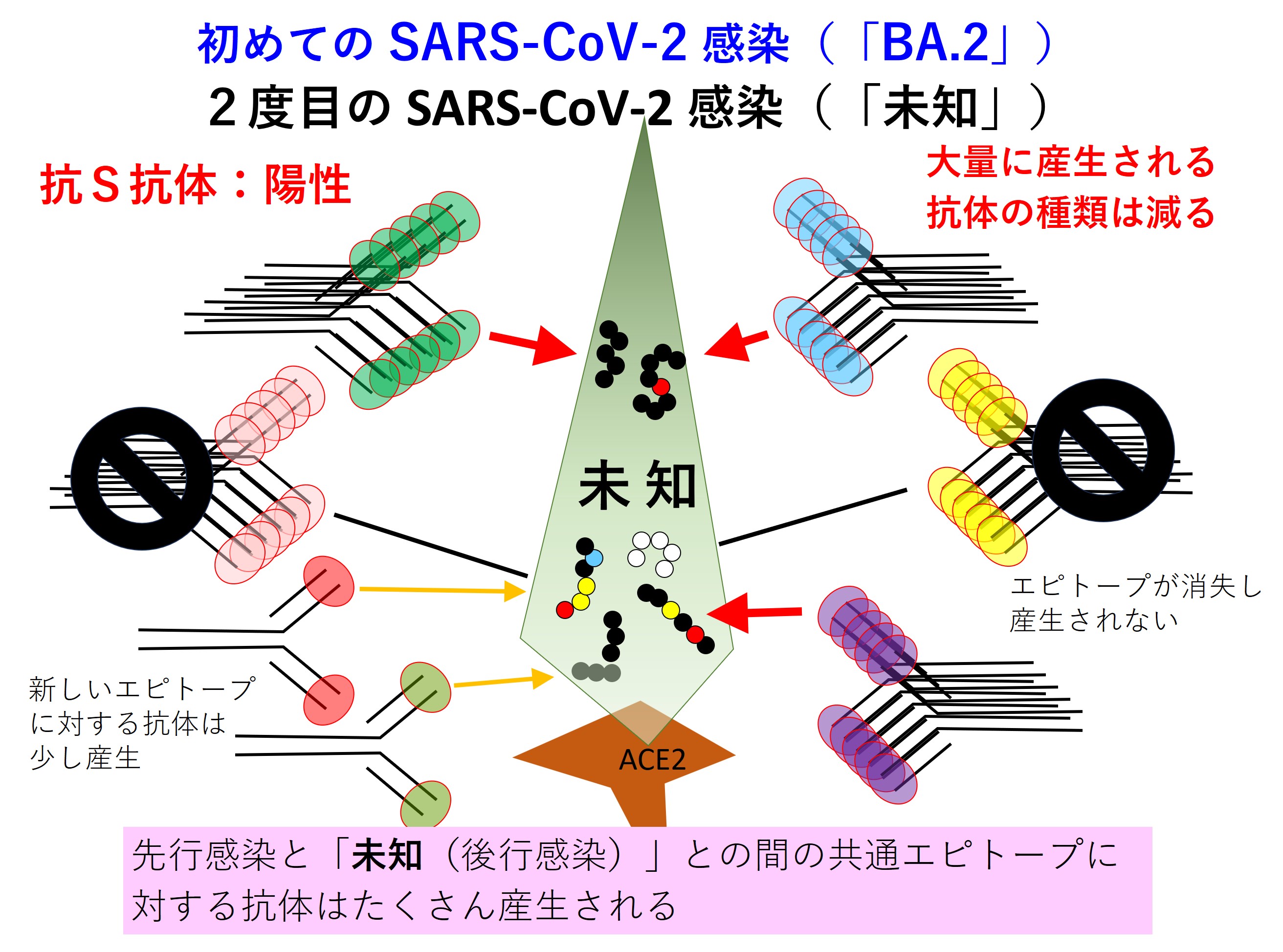

上図では「未知」と表示しています。流行していた幾つかの変異種のどれかです。未知の病原体ではありませんから正確には「未確定」です。

エピトープの変化の様子はイメージ図です。遺伝子変異により「BA.5」とはこのような違いが考えられるという例です。

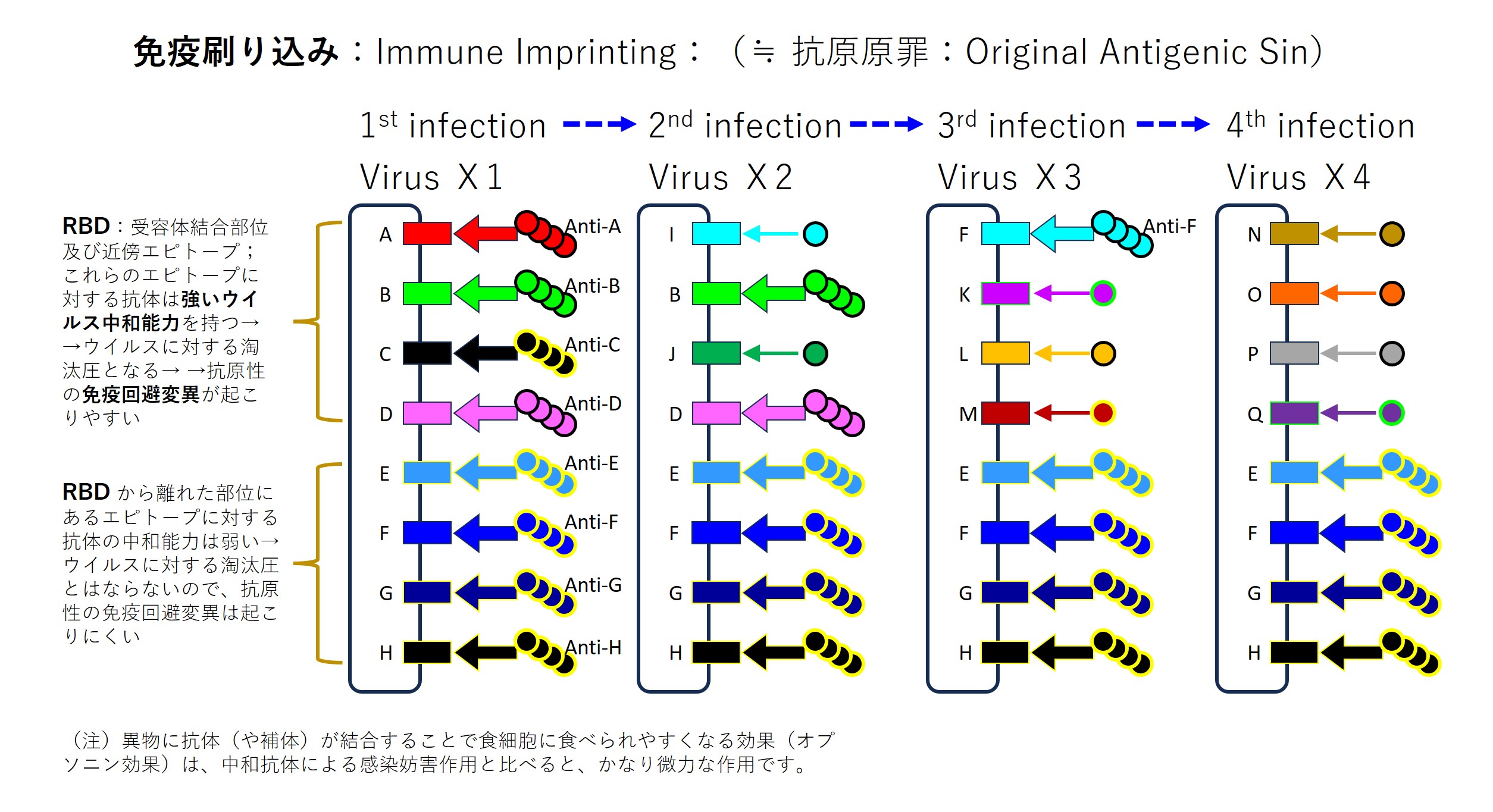

このとき、先行感染である「BA.5」の影響で「未知」に対する抗体産生には免疫刷り込みが起こります。

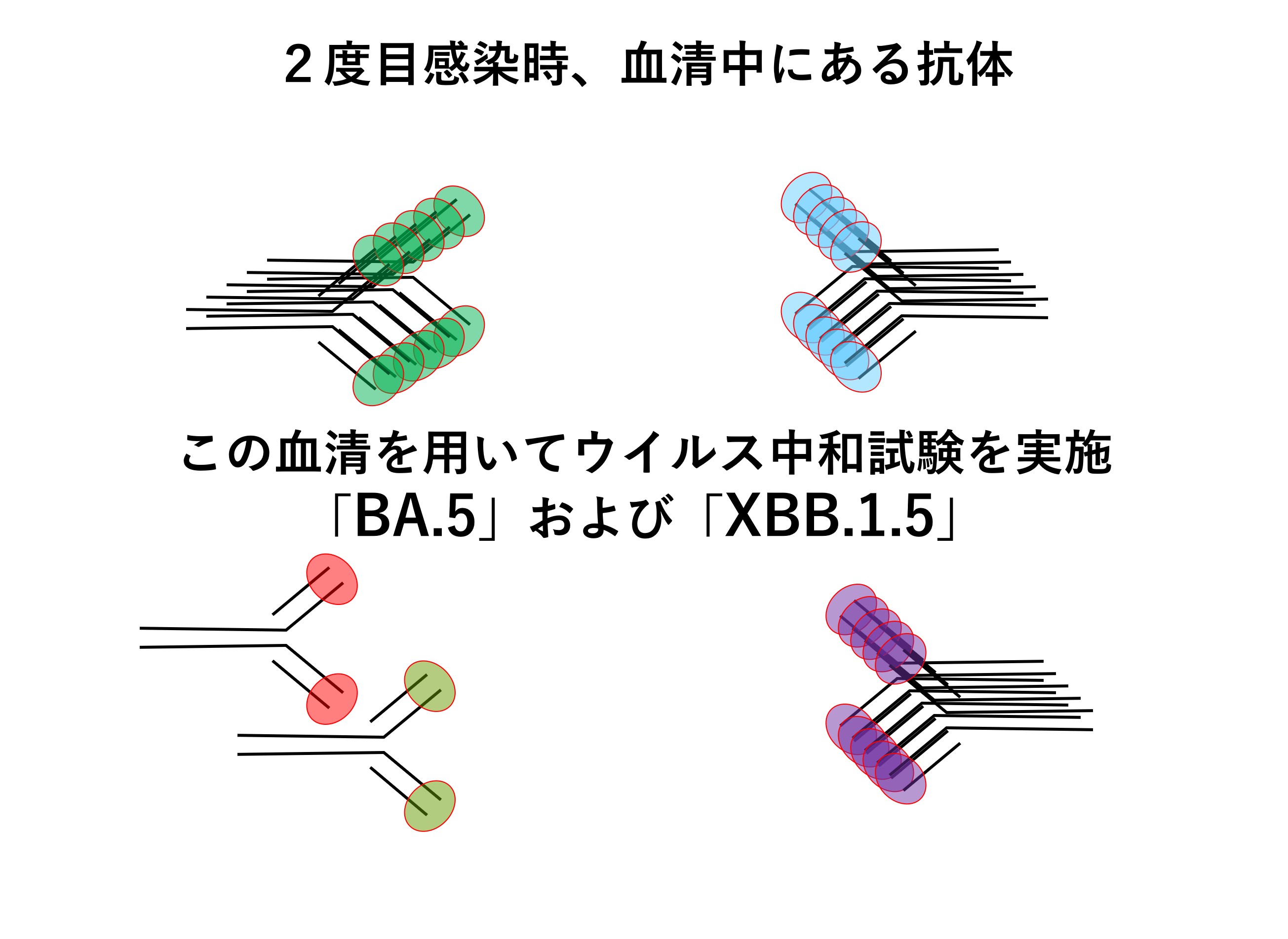

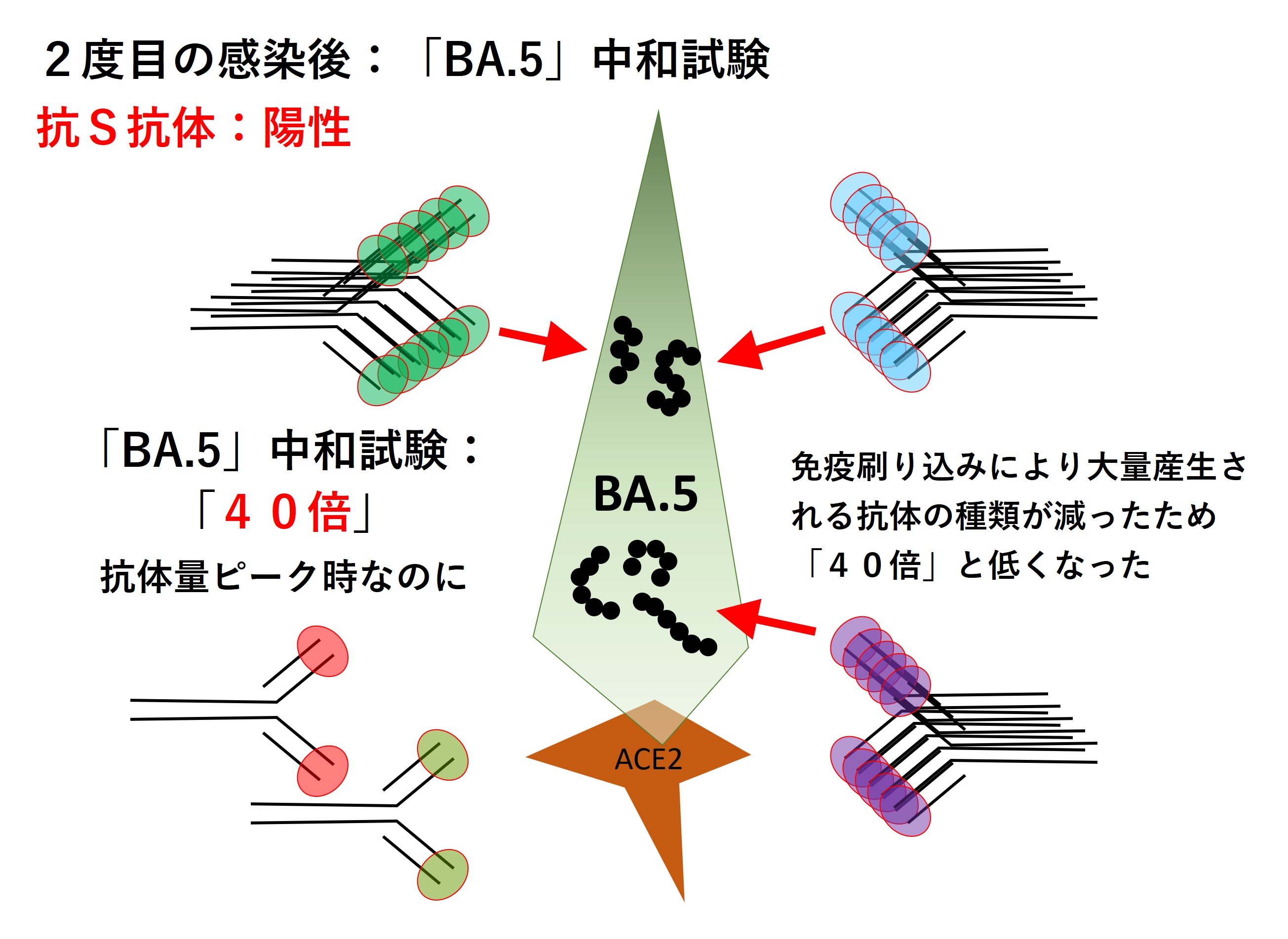

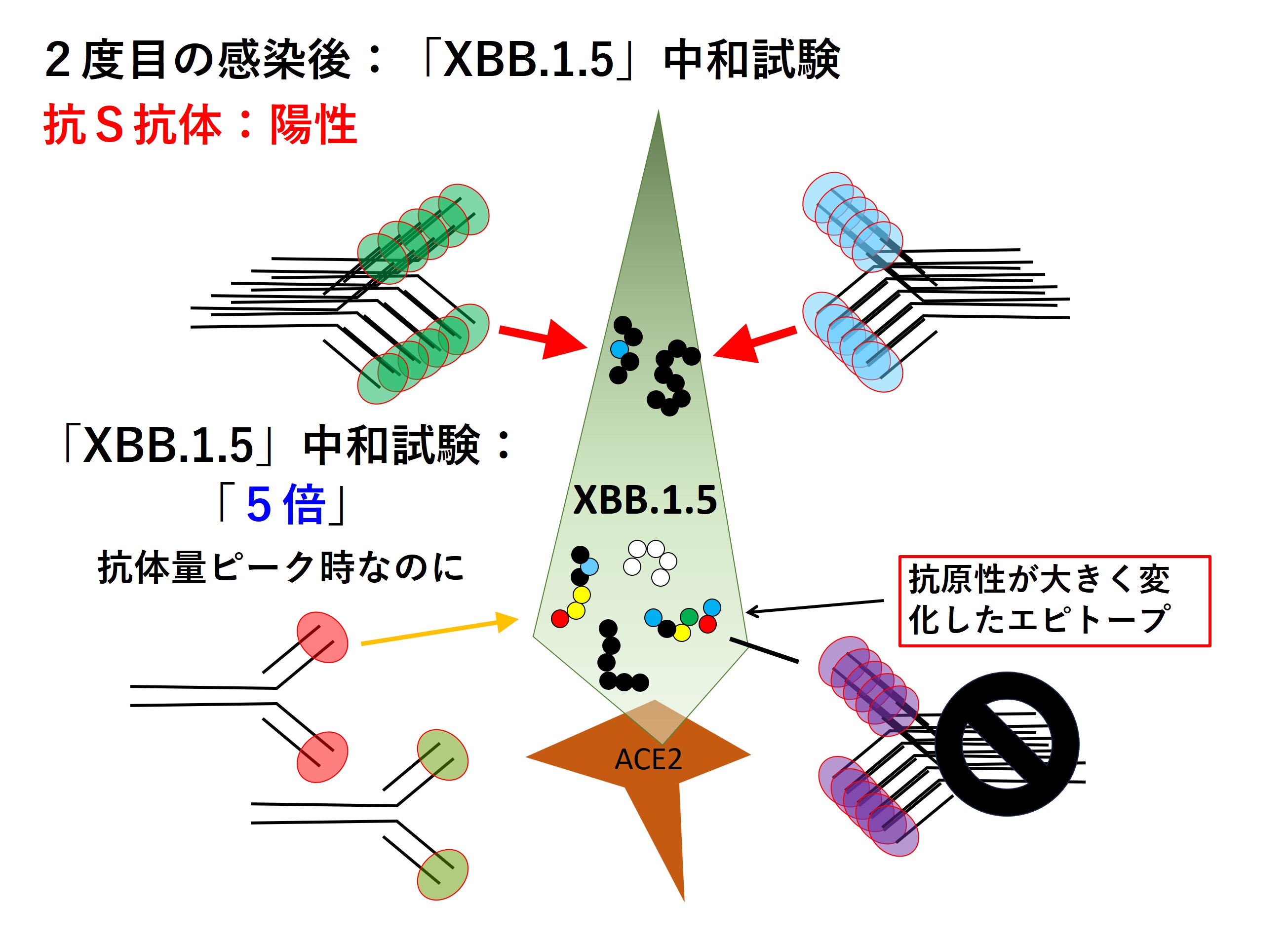

この血清を用いて「BA.5」に対する中和試験と「XBB.1.5」に対する中和試験をおこないました。

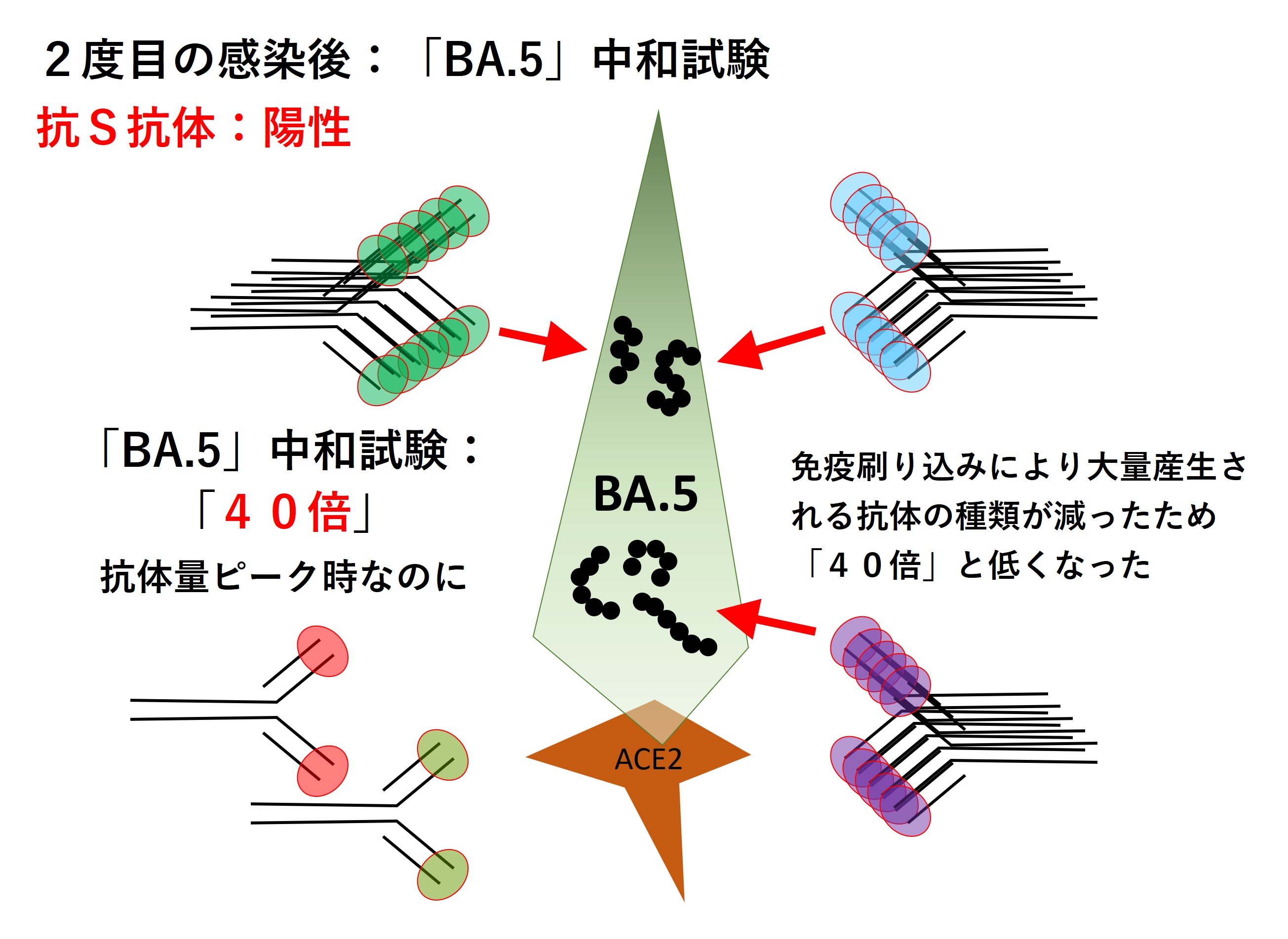

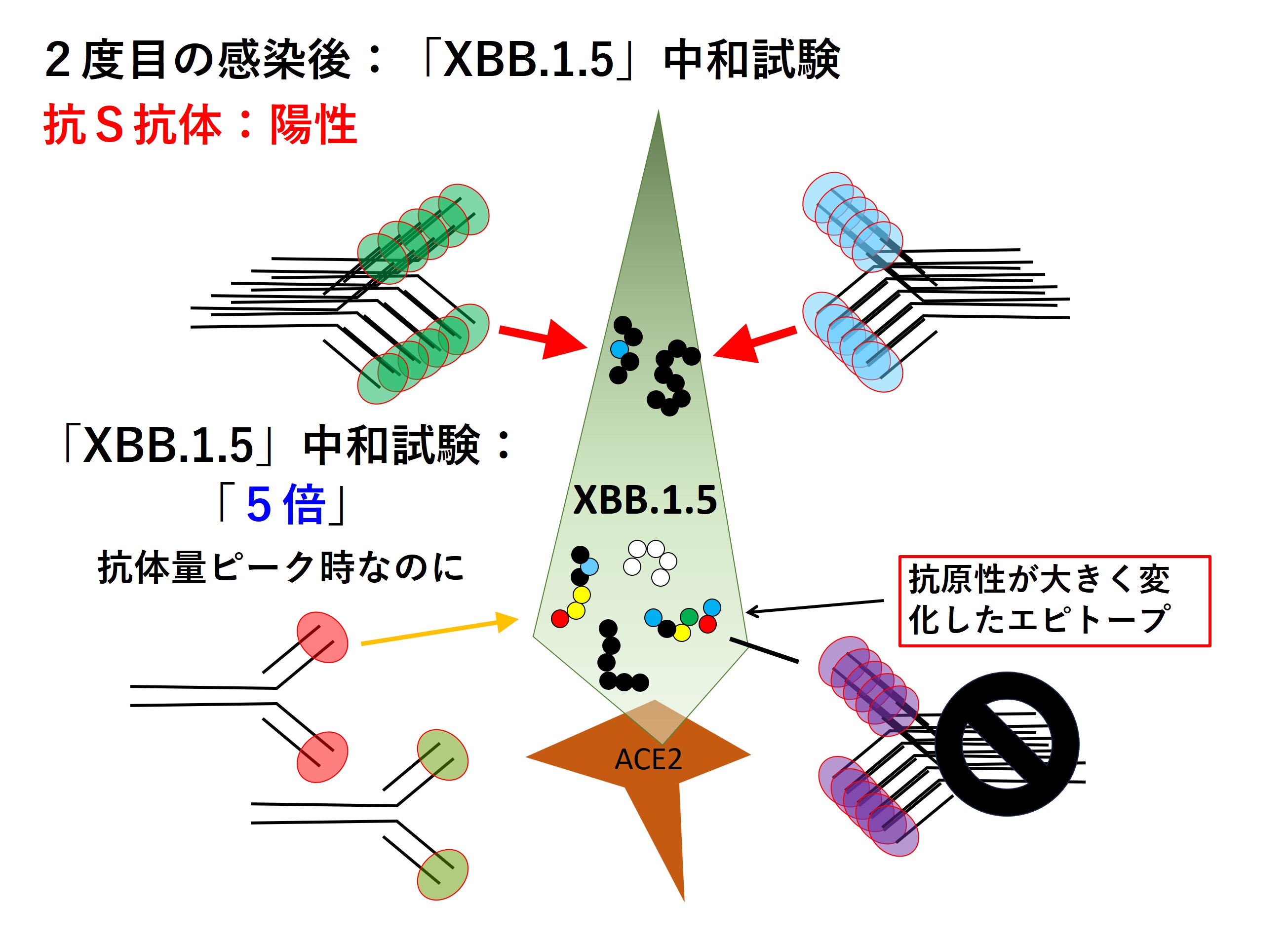

上3つの図のうち、中図が「BA.5」に対する中和試験であり、下図が「XBB.1.5」に対する中和試験です。

図をよく見れば、感染するたびに免疫刷り込みが起こり、先行感染との共通エピトープと結合する抗体しか産生されなくなる様子を具体的にイメージできると思われます。

ここで、抗体が役立たずになる原因をもうひとつ追加しておきます。

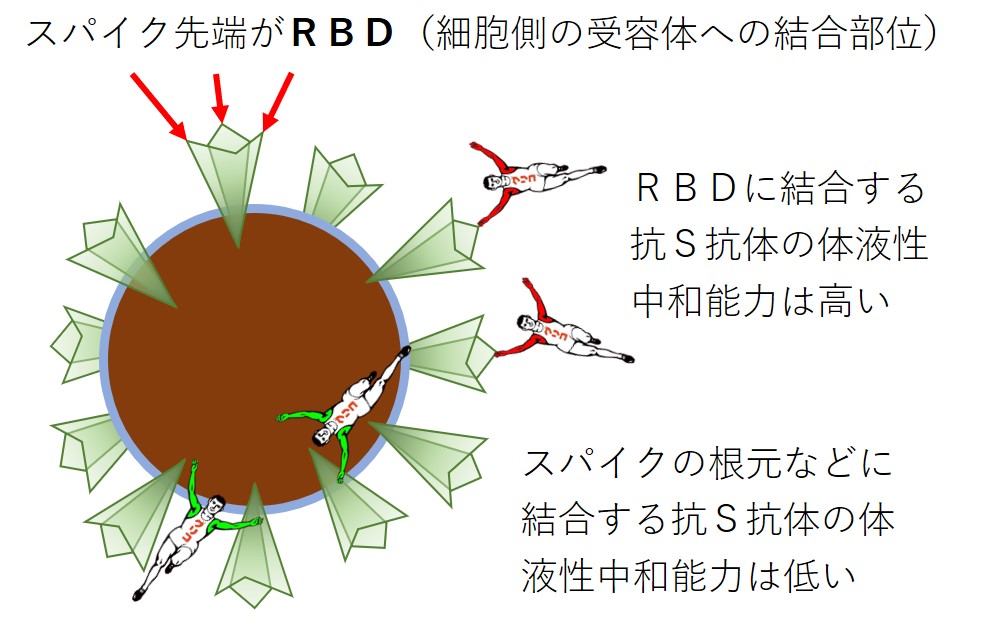

ウイルス粒子の脂質膜から突き出ているスパイクは、その先端にRBD(receptor binding domain:受容体結合ドメイン;細胞側にある ACE2 受容体と結合する部分)がありますが、RBDは先端に近いほど変異しやすく、根元に近いほど変異しにくいそうです(第7ページ参照)。

スパイク先端に近いエピトープに抗体が付着する方が、根元に近いエピトープに付着する時よりも ACE2 との結合をより強力に妨害できます。つまり中和能力が強いと言えます。

免疫刷り込みでは先行感染ウイルスとの共通エピトープに対する抗体が大量に作られますが、先端から遠ざかっているほど変異しにくく残りやすいので共通エピトープとなります。そのため「共通エピトープに対する抗S抗体の中和能力は弱い」と言うことができます。

図に示したように、もし「BA.5」と「未知」との共通エピトープとしてRBDに近い部位のエピトープがあり、「XBB.1.5」にはそのエピトープが無い場合を考えると、中和能力の「40倍」と「5倍」の差の意味も免疫刷り込みで、わりとスッキリと理解できます。

また、これは細部の技術的な疑問点となりますが、ほかに中和試験に影響することとしては、もともと細胞への感染力は「BA.5」<「XBB.1.5」とされており、感染研法による中和試験できちんと事前に調整されてなければ感染力の強い「XBB.1.5」に対する中和能力は低く評価されることになります(・・・通常、この種の標準化調整はおこなわれているはずです)。

こうして抗体(液性免疫の主役)の働きは情けないほど弱まるので、免疫刷り込みの影響を比較的受けにくい細胞性免疫(抗原特異的な刺激で働きの高まった自然免疫を含む)が主に頑張ることになります。

なお、スパイク先端に付着しない抗S抗体のウイルス中和能力は低いのですが、それはあくまで抗体単独でウイルスに立ち向かう場合の話です。

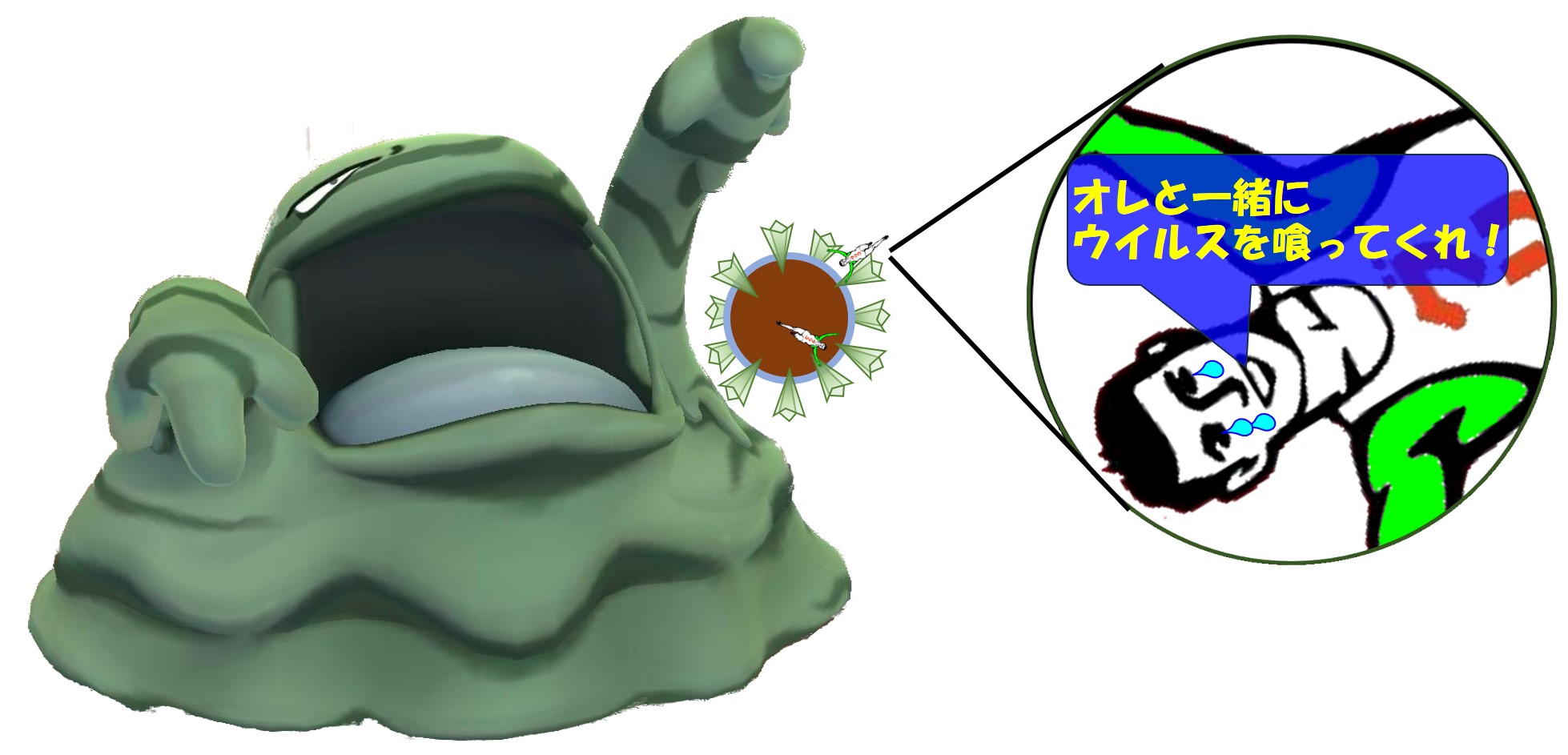

抗体など液性成分(=体液性成分)だけが含まれる血清を用いたウイルス中和試験では、抗体単独の中和能力を調べますが、生体内(生身の血液、組織液)では、抗体の付着したウイルスをマクロファージュなどの食細胞が攻撃するので、そのような場面では液性中和能力の低い抗S抗体でも役に立っています。

抗体(や補体)が異物と結合することで、まるでちょうどよい味付けが行われたようになり、マクロファージュ(大食細胞)や好中球などの食細胞の食欲が増進する現象をオプソニン効果と呼びます。このような異物の味付けをオプソニン化と呼びます。

コロナウイルスのスパイクのRBD(受容体結合部位)に結合しないためにウイルスの感染能力を中和する能力が低い抗体であっても、とにかくウイルスの表面に結合するのであればオプソニン効果を発揮できます。

しかし残念ながら、抗体等によるオプソニン化による感染予防能力の強化は、それほど大きくはありません。

なぜならば、特にRBDあたりに結合する抗S抗体による中和能力はウイルスに対する強い淘汰圧となり、ウイルスには免疫逃避変異が強く誘導されるのに対して、スパイクのどうでもよい所に結合する抗S抗体の結合によるオプソニン化でウイルスが食細胞に食べられやすくなることに対しては、免疫逃避が起こっていないからです。

もしオプソニン化がウイルスの感染妨害として十分に有効であれば、ウイルスのスパイクはその先端部分(RBD)だけでなく、スパイク全体で免疫逃避変異が起こるはずです。

逆に言うと、スパイク先端(RBD)に結合する抗体による中和能力はかなり強力だということです。

そういう抗体を感染時やワクチン接種時にたくさん産生できれば、かなり強い感染予防効果が期待できます。

オプソニン効果のことはもう忘れてよいでしょう。

また、コロナウイルスの場合は免疫刷り込み(≒抗原原罪)が起こるので、先行感染や予防的なワクチン接種で産生される抗体は、同じウイルス株の繰り返し感染の予防には役立ちますが、大きな変異株に対する感染予防には役立ちません。

では、1度目の感染(「BA.5」)に戻ります。

もし本当に、「BA.5」が 「初めての SARS-CoV-2 感染」だったのであれば、抗体は上図のようになるはずでした。

ゴキブリが受けた抗体検査は「抗N抗体:陽性、抗S抗体:陽性」となり、発症の85日後の血清(抗体量はピークを越えて減少しています)を用いて受けたウイルス中和試験は「20倍~40倍~80倍」くらいになるはずでした。

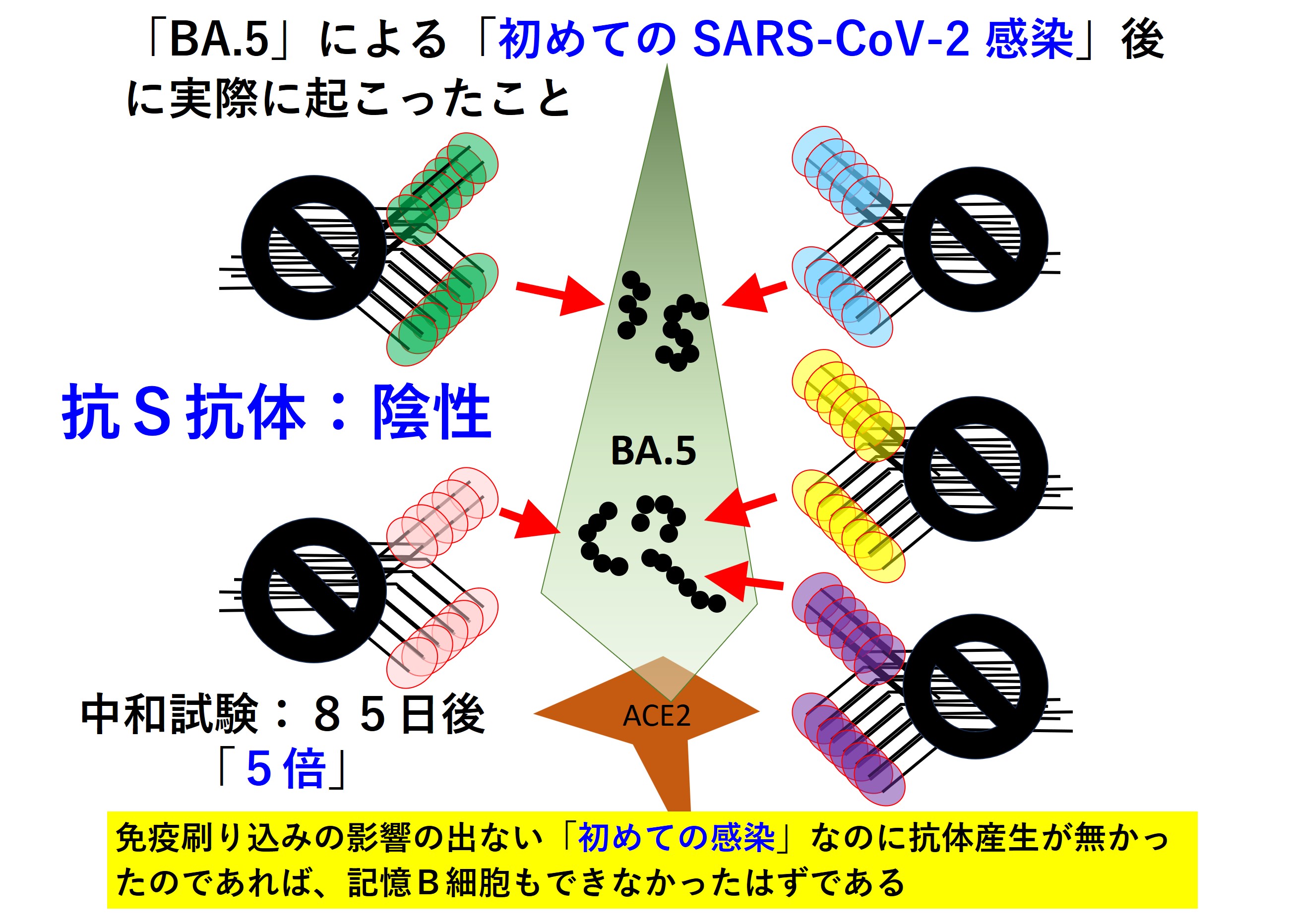

しかし実際は、下図のようになりました。

スパイクに対する抗体がまったく無かったわけですが、この原因を「免疫の闇」のせいにする必要はなく、免疫刷り込みで説明できるのではないか、とゴキブリ野郎の微細な脳味噌は気づいたのです。

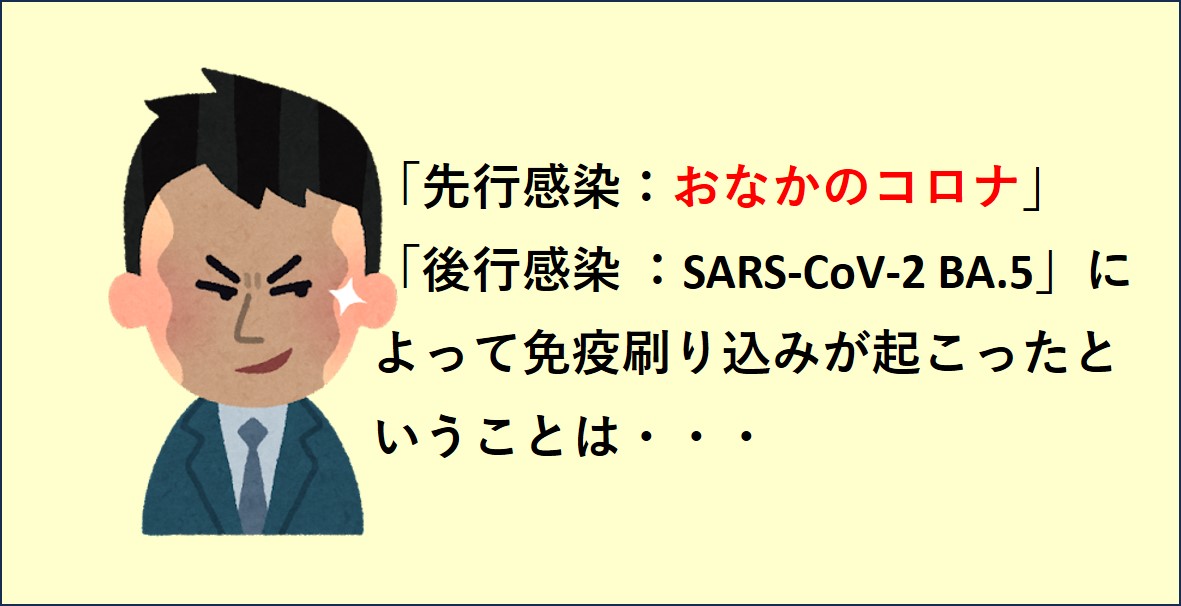

そこで先行感染としての SARS-CoV-2 感染として思い出したのが、「おなかのコロナ(湘南コロナ)」に感染した可能性でした。

感染していたとすれば、2020年令和2年の夏、「BA.5」感染(2023年1月)の約2年半前のことです。

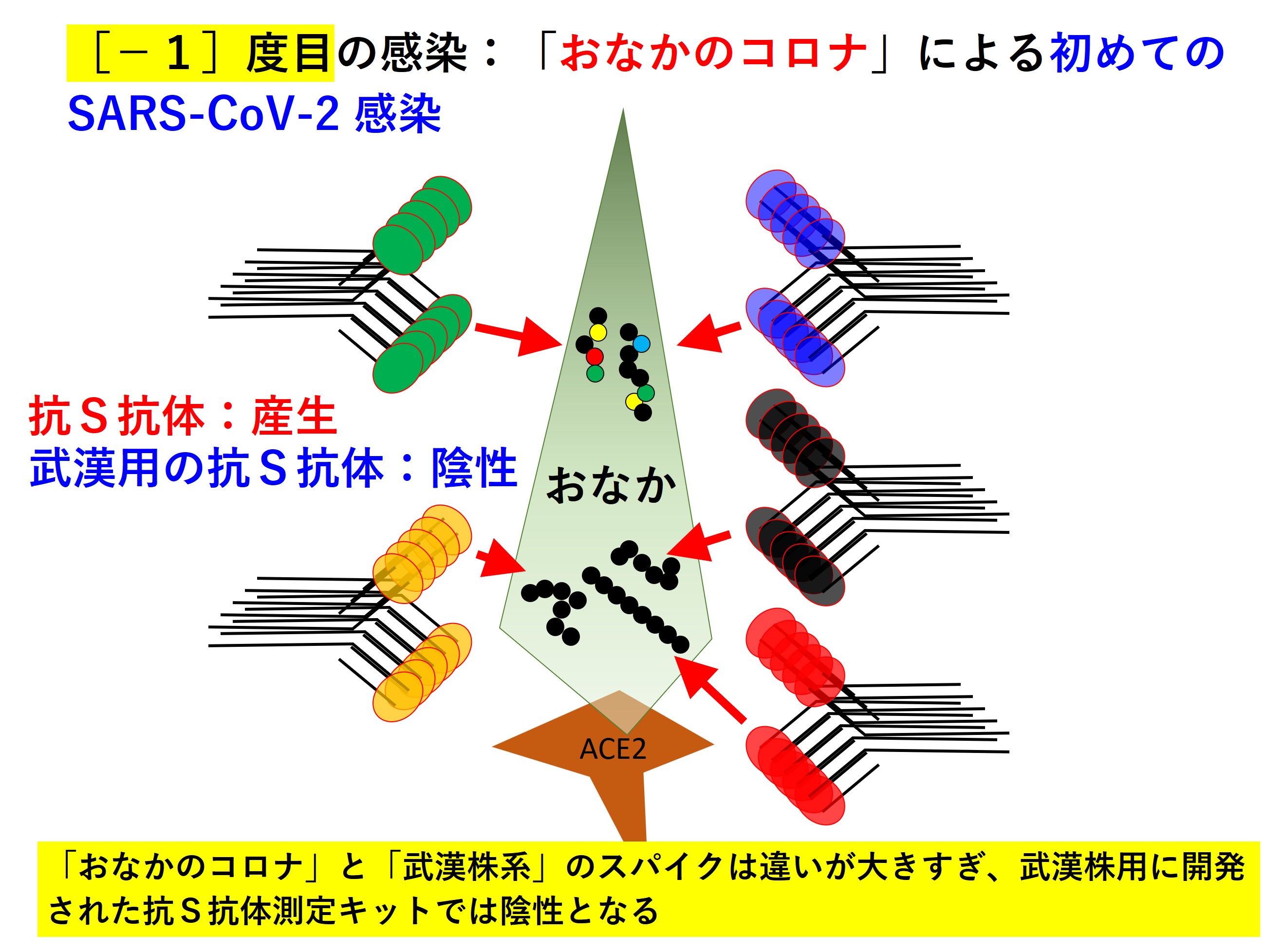

「おなかのコロナ」を SARS-CoV-2 感染の「本当の1度目」として図を描きなおしてみます。

しかしここでは、混乱を避けるためにマイナスを付けて [-1]度目 と表示します。

ゴキブリは、[-1]度目(おなかのコロナ)→ 1度目(BA.5)→ 2度目(未知:BA.2系)の順で SARS-CoV-2 に計3回感染したことになります。

ゴキブリの「おなかのコロナ」感染は、いわゆる無症状感染に相当するものです。

無症状感染というよりも、正確には、症状があらわれ、ゴキはそれを「おなかのコロナ」の症状であると正しく認識したにもかかわらず、全身症状が無かったので獲得免疫は動いていない(自然免疫だけで撃退した)と勝手に思い込み、その後も自分は未感染だと疑っていなかったということなのでしょう。

ゴキブリの「おなかのコロナ」感染は「SARS-CoV-2 による初感染」であり、あらゆるエピトープに対する抗体が産生されたと考えられます。

この[-1]度目の感染後は「抗N抗体 陽性、抗S抗体 陽性」となったはずです。

ただし、武漢株のスパイクに対応するように開発された検査キットでは「抗S抗体:陰性」となります。

「おなかのコロナ」は呼吸器系への感染能力に欠けており、そのスパイク(特にRBD)の抗原性は武漢株(系のSARS-CoV-2)とは相当異なっていると考えられます。

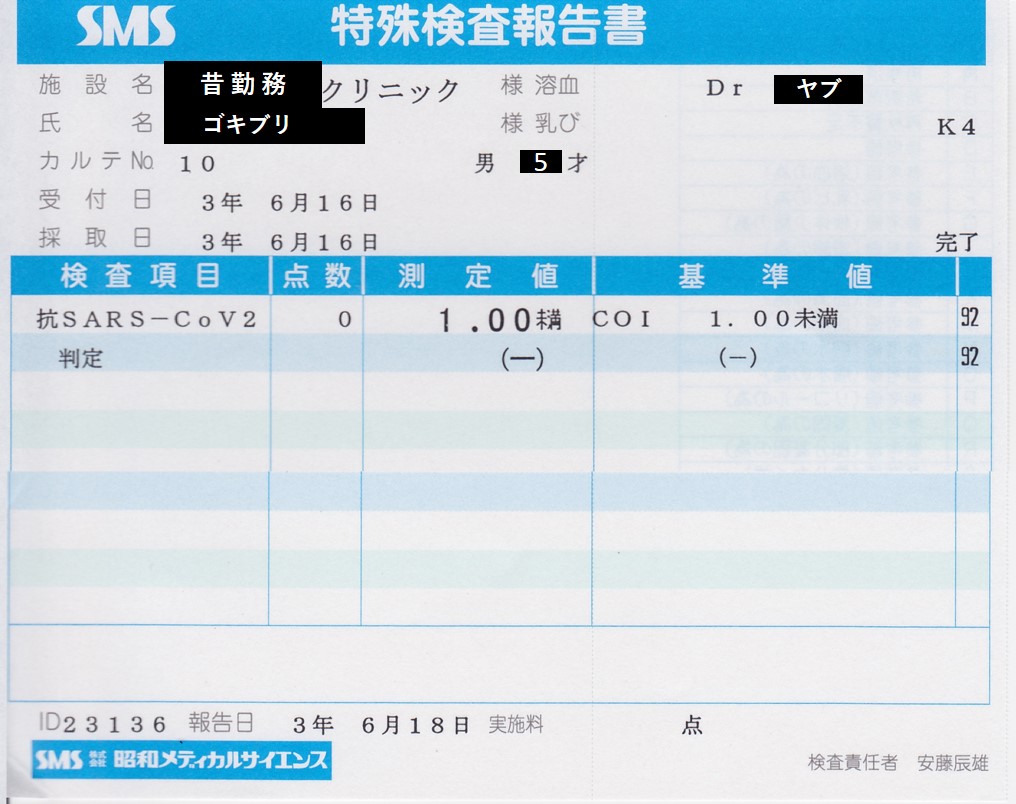

ゴキブリが「おなかのコロナ」の存在を感じた1年後(まだ抗S抗体が残っていても良い時期)、2021年令和3年6月に受けた血液検査で抗S抗体は陰性でした(第7ページ参照)。

[-1]度目の感染後2年半が経過し、抗体はすべて陰性化したと考えられます(同じウイルスによる再感染時に同じ抗体を素早く増産するための記憶B細胞はたくさん残っていると考えられます)。

そしてゴキブリは「BA.5」に感染しました(2023年令和5年1月)。

「おなかのコロナ(湘南コロナ)」で高熱を出したり、厳しい下痢で辛い思いをしたりは無かったので、ゴキブリ的には「BA.5」が「初めての SARS-CoV-2 感染」でしたが、実際には2度目の感染だったのです。

「おなかのコロナ」のスパイクと「BA.5」のスパイクの間には共通エピトープがまったくなく、免疫刷り込みの影響はとても大きなものになったと考えられます。

抗体検査では「抗N抗体 陽性、抗S抗体 陰性」となりました。

大きな大きな免疫刷り込みが起こったのです。

自覚的には2度目の(実際は3度目の)SARS-CoV-2 感染では、先行感染のウイルスである「BA.5」との共通エピトープが少しあったために「抗N抗体 陽性、抗S抗体 陽性」となりました。

しかし、抗体の種類は「BA.5」と「新しい未知種」との共通エピトープに限られたため、抗体量は十分であっても中和試験の成績はよくありませんでした。

「BA.5」に対しては「40倍」しかありませんでした。

感染したことのない「XBB.1.5」のエピトープに結合する抗体の種類はさらに少なく、「XBB.1.5」に対する中和試験は「5倍」にとどまりました。

(「XBB.1.5」は流行していた幾つかの主な変異種にかなり近いので)おそらく実際の感染種である「未知」に対する中和試験は「5倍~10倍」くらいだろうと推測されます。

「おなかのコロナ(湘南コロナ)」に感染した後に「BA.5」の感染で免疫刷り込みが出現したということは、「おなかのコロナ」ウイルスが紛れもなく SARS-CoV-2 そのものであることの(弱くもなく、強くもない、でもかなり有力な)証拠であると言うことができます。

実際にウイルスが分離され、RNAの塩基配列が求められて検証されたときに SARS-CoV-2 であることの「証明」という言葉を使いたいので、ここでは「準証明」と呼ぶことにします。

「おなかのコロナ(湘南コロナ)」は、少なくとも 2021年令和3年秋までには日本全国に広がり、日本人の抗体検査や下水のウイルスPCR検査結果に少なからぬ影響を与えたと考えられます。

しかし 2022年令和4年に入ってオミクロン流行が始まると、「おなかのコロナ」は忽然と姿を消してしまいました。

2023年令和5年のはじめ頃、1年以上続く胃腸の不調(専門的精査で異常なし)を訴える患者に出会い、臨床経過から「おなかのコロナ」の慢性感染者を疑ったのが、(もしそうであれば)ゴキブリの診た最後の「おなかのコロナ」でした(・・・・・陰謀論的事実を言っておくと、日本では便のPCR検査、「おなかのコロナ」を確認するために必要な検査が、何者かの妨害を受けて実現しませんでした)。

特に「おなかのコロナ」が全国に広がったと考えられる 2020年令和2年秋以降のコロナ抗体検査、2020年令和2年秋以降(神奈川県南西部については 2020年春以降)から 2022年令和4年初夏までの下水道のデータについては、「おなかのコロナ」の影響を見込んだ分析が必要だろうと考えられます。

主要な検査の結果を表にすると下のようになります(次の「結論の一般化」において、抗体を共通エピトープに対する抗体と変異種固有のエピトープに対する抗体に分けて考えます)。

| SARS-CoV-2 | GI type* | BA.5 | BA.2 lineages unknown X |

| Infection | the 1st | the 2nd in fact | the 3rd |

| Infection | [-1]度目 | 1度目 | 2度目 |

| Result of Anti-N Ab Test | (+) | (+) | |

| Result of Anti-S[Wuhan] Ab Test | (-) | ||

| Result of Anti-S[Wuhan-Omicron] Ab Test | (-) | (+) | |

| Production of Anti-N Ab | Yes | Yes | Yes |

| Production of Anti-S Ab | Yes | No | Yes |

| Production of Anti-S[GI specific] Ab** | Yes | No | No |

| Production of Anti-S[BA.5 ∩ unk.X] Ab | No | No | Yes |

| Production of Anti-S[BA.5 specific] Ab | No | No | No |

| Production of Anti-S[unk.X specific] Ab | No | No | No |

| GI type Neutralization Test** (if available) |

(×320~×1280) at peak Ab production |

||

| BA.5 Neutralization Test | ×10 at 85th day |

×40 at 31th day |

|

| XBB.1.5 Neutralization Test | ×5 at 31th day |

||

| Immune Imprinting | Not occurred | Occurred | Occurred |

*:GI type(SARS-CoV-2 that caused Gastrointestinal type of COVID-19 spread from the southwestern part of Kanagawa Prefecture (Shonan), Japan in 2020):おなかのコロナ(湘南コロナ)

**:「おなかのコロナ」のスパイクに対する抗S抗体検査キットやウイルス中和試験は存在しません。「×320~×1280」は、もし中和試験があれば抗体産生のピーク時にはこれくらいになるでしょうという意味です。

ここまでいろんな点がしっかり結びつくと、陰謀について考えるなという方が無理ですね。陰謀についてはあとで「原点回帰(第2結論:乙の部)」のところで考えることにしましょう。

リンク元のページに戻るときは、ブラウザの「戻る(<)」機能をお使いください。次の「▶ ▶ ▶」を使っても戻れますが、リンク元ページを「新たに読み込む」ことになり通信量が大きくなります:リンク元へ戻る:▶ ▶ ▶

今いるところ;このウェブページは「Part 9.感染例 について」の「補足説明8:2度目の感染」の「結 論(第2結論:甲の部)」

1度目の感染報告に戻る場合はこちら:▶ ▶ ▶(補足説明の第7ページに戻る)