接種時期選定の参考 (新)

ここでは、いろいろな状況において役立つように 基本的な考え方 を説明します。

感染法上の扱いが 令和5年2023.05.08 に「2類相当」から「5類」に変わりましたが、コロナウイルス SARS-CoV-2 の性質は大きく変わっていません。

急性期は何も考えずに、しっかり休むことが重要なのですが、高熱を出しながらも「仕事への復帰時期」を計算する患者さんが多いので、説明を置いています。

1-3-1. 療養期間について

「2類」時の考え方

1-3-2. 急性期療養上の注意

最初の4-5日間

仕事等への復帰前

1-3-3. 療養期間の延長

遅れて家族が発症したとき延長は不要

1-3-4. 急性期療養に役立つ研究

1-3-5. 療養期間について

「5類」時の考え方

具体的な日数や計算方法等は変化していくので、神奈川県ホームページや保健所で確認してください。患者の属性等に応じて細かく分類した基準が示されています。

一般的に言えることですが、行政が定める療養期間は「感染者の隔離」という視点(流行拡大させない視点)から決められており、「感染者の療養」という視点(しっかりと治していく視点)はあまり重視されていません。

また経済的理由により、「感染者の隔離期間」も緩められる傾向(短くなる傾向)にあります。

2023年(令和5年)5月8日以降の療養期間については「1-3-2」をご覧ください。基本的な考え方は「2類相当」時の考え方が重要です。

ノドの痛み、発熱などコロナの症状の初めて出た日が「発症日(第0日)」です。はっきりしないときは 診察した医師が「発症日」を決めます。

治癒に向けて順調に経過した場合の 療養期間 は、発症日の翌日から7日間(療養第1日目~第7日目)です。

コロナの療養期間は、治癒の経過、他者への感染性の減衰の様子、働かないことによる経済的ダメージ等のバランスが検討された結果、2週間 → 2020年6月以降は 10日間 → 2022年9月以降は 7日間 と短縮されてきました。(注:5類扱いになってからは療養推奨期間 5日間 となりました)

治癒経過が思わしくない場合、療養期間(7日間)は延長 となります(詳細は保健所に相談してください)。・・・(注:何かと保健所に相談しないといけないのは2類相当時の話です)

第8日目から、実質的に社会的制約がなくなります(フリー)。

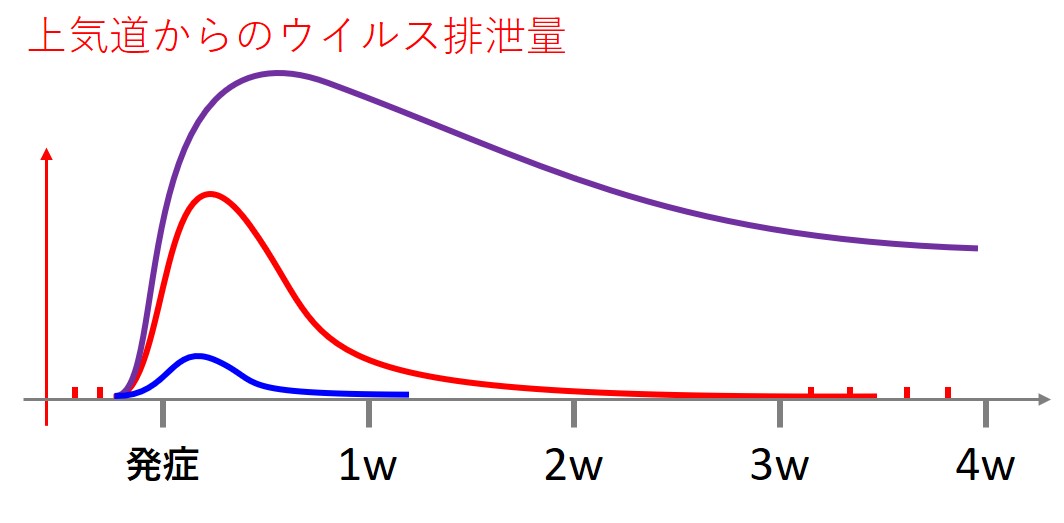

しかし、ウイルスは発症2週間後~4週間後まで(あるいはそれ以降も)上気道から排出され続きます。(下図↓)

上図↑の「赤」は平均的な変化のイメージ図です(実データの正確な反映ではありません)。

「紫:高くて大きい」は多量のウイルス排出が続く例です。症状が重いとは限りません。無症状もありえます。

スーパー・スプレッダー super-spreader と呼ばれることもあります。

ただし、スーパー・スプレディング(ものすごい数の2次感染者を生み出す現象)は、排泄ウイルス量だけで決まる現象ではありません。

「青:低くて小さい」はすぐにウイルス排出が消失する例です。おもに無症状 ~ 軽症です。

いろいろな経過が考えられますが、順調に治っていった場合は 発症後の経過日数で社会的隔離が解除 されます。

療養期間終了時にはまだウイルス排出が続いているのに、なぜ社会的隔離から解放されるのか?

それは、排出されるウイルスの数量が十分に減っていて、他者を感染させるだけの能力が失われているからです(注:5日間の療養推奨期間の場合、ウイルスの排出量が十分に減っているとは言い難いです・・・濃厚接触者への感染に注意が必要です)。

コンピュータウイルスは、1個でも侵入に成功すると1台のコンピュータへの感染が成立します。

しかし人体は、1個の細胞が1台のコンピュータに相当すると考えてよいでしょう。何兆個という細胞(何兆台というコンピュータ)が集まってネットワークを形成しているのが「ひとつの人体」です。

そして自然な新陳代謝の働きで、毎日何億台、何十億台というコンピュータが壊され、また新しく作られています(注:数は適当に言っています)。

上気道の粘膜も常に入れ替わっており、百個や千個の粘膜細胞にコロナウイルスが感染しても、多くは丸ごと新陳代謝で壊されていきますし、感染細胞で増えて出てきたウイルスも、自然免疫系に所属する食細胞(マクロファージ)などに食べられてしまいます。

つまり、ウイルスによる感染が大成功をおさめるためには(次々に感染を繰り返して莫大な数に増えることに成功するためには)、ある程度の数が必要なのです。

例えばここで、私の免疫系は毎日1万個のウイルスを処理できると仮定します(注:数は適当)。

そうすると、コロナ患者の発症後第8日目の頃のウイルス排出量は、1時間に千個とか二千個といった程度です。

私がこの患者と対面で1時間食事をしても、私のところに来るウイルスの数は高々数百個でしょう。とても私を感染させることはできません。

したがって、療養期間終了後の患者は、ウイルスは出ているけれども排出する数が少なすぎて、他者を感染させる能力が著しく劣っているので、もう社会的に行動を制約する必要はないということです。

もちろん、この方法(経過日数で隔離を解除)では大量のウイルスを排泄し続けている感染者を見逃すというリスクはありますが、そういうのは少数なので、全体としてはこの方法のコストパフォーマンスが高いのでしょう。

ただし、こうしたリスクを無視できない医療機関等では、職員の療養期間が長く設定され、また職員の復帰前にも抗原検査等をする場合があります。

療養期間の前半は療養に専念 してください。

感染成立に必要なウイルスの数量的な考え方に基づいて言えば、療養期間も外出禁止ではありません。他者と濃厚接触してうつしてしまうような行動さえ避けることができれば外出して構いません。

特に横浜は、ひとり世帯の多い地域です。食料など必要なものは買いに出て構いません。

ただし、さっさと買い物する。店の人と多くしゃべらない。電車やバス、普通のタクシーを使わない。お店で外食しない。知人と出会っても挨拶だけで終わらせる。そういう注意をきちんと守る必要があります(・・・「5類」になってからはそういう制約も緩和されましたが、他者にうつさないようにする配慮は必要でしょう)。

ある一定数以上のウイルスを他者に与える可能性を避ければよいだけのことです。咳が出ていなくても(吐く息の中にウイルスは含まれますから)きちんとマスクを付けましょう。

発症直後の数日間(高熱期)は食欲が低下します。

2024年令和6年にはいって流行中の「JN.1」等は胃腸の機能障害が強く、高熱期を過ぎても食欲不振、吐き気等が続くようです。

コロナが原因で胃腸の機能が低下している時、少し食欲が回復したと感じても決して大食してはいけません。胃がもたれて苦しむことになります。

発症直後の数日間は「水分と塩分」の補充を重視しましょう。一度に水を多く飲むと吐くこともありますから、ちびりちびりと少しずつ水を飲むようにしましょう。

下痢の続くときは「カリウム」が多く失われるので少し補充するように心掛けましょう。

発症して数日経過後も食欲不振が続くときは、「水分と塩分」+「水溶性ビタミン」の補充もしましょう。

水溶性ビタミンとはビタミンB類やビタミンCなどです。水溶性ビタミンはたくさん摂取しても尿の中に捨てられるので体内の蓄えが多くありません。脂溶性ビタミンはある程度の蓄えがあります。

少し食事できるようになれば、最初は糖質を中心に摂取し、胃腸機能の改善に合わせてタンパクや脂質も増やしていきましょう。

一般的に、胃に長く残留する食べ物ほど胃腸の負担になります。

参考:「2-1.飲食」

療養期間の前半で発熱などの急性期症状はピークを越えて軽くなっていくはずですが、長引くときは医療機関に相談しましょう。

肺炎になりにくいと言われるオミクロン株でも肺炎に進むことがあります。熱がいつまでも下がらない、下がった熱が再上昇している、息苦しくなってきた、といった症状の悪化があるときは病院を受診しましょう。

また、療養期間の後半はリハビリを開始 しましょう。

屋外での散歩でよいでしょう。人の少ない屋外ではマスクを外して散歩しましょう。

リハビリは「軽負荷」に抑えておきましょう。ウイルス感染による免疫力抑制はかなり長期間続きます。運動等の負荷を急に上げすぎると発熱のぶり返すことがあります。

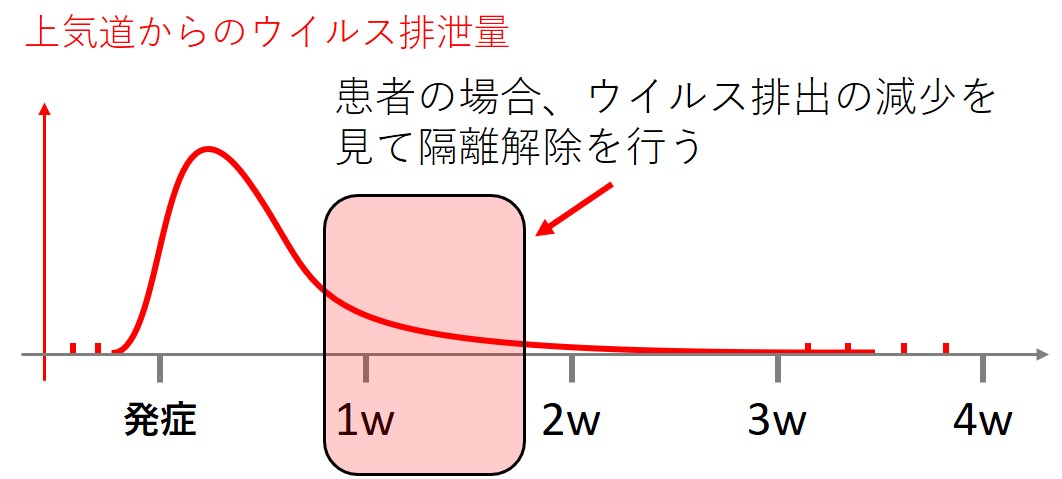

また、一般的には 隔離解除前(第8日以前)に、抗原検査やPCR検査を受ける必要はありません。おそらくPCR検査はかなりの人が陽性に、抗原検査も相当の割合で陽性になるでしょう。

医療機関等ではスーパー・スプレッダーによる院内感染防止のため、勤務員の業務復帰直前に検査をすることがあります。

昔、ダイヤモンドプリンセス号という金持ちだけが乗船できる客船がコロナ流行をおこして横浜に来たことがありました。

そのときは、日本国内にコロナ患者はとても少なかったので、客船からコロナを上陸させないために厳重な検査が繰り返されました。

PCR検査を毎日行って、2日間陰性が続いたら初めて上陸が許可となるといったことが行われました。

しかし、その後コロナは日本全国で流行したので、もはや上陸阻止のような検査をすることはありません。

ただし、先図↑の青の患者のように、無症状で経過あるいは早々に体調が回復し、長期療養したくないという患者がいます。そういうときは、24時間以上の間隔で「PCR検査:陰性」を証明できれば、早く自由になれるようです。

詳しいことは保健所に相談してください。療養期間が7日間に短縮されたので廃止されたかもしれません(神奈川県ホームページを見ると無症状陽性者の早期隔離解除方法として残っているようです)。

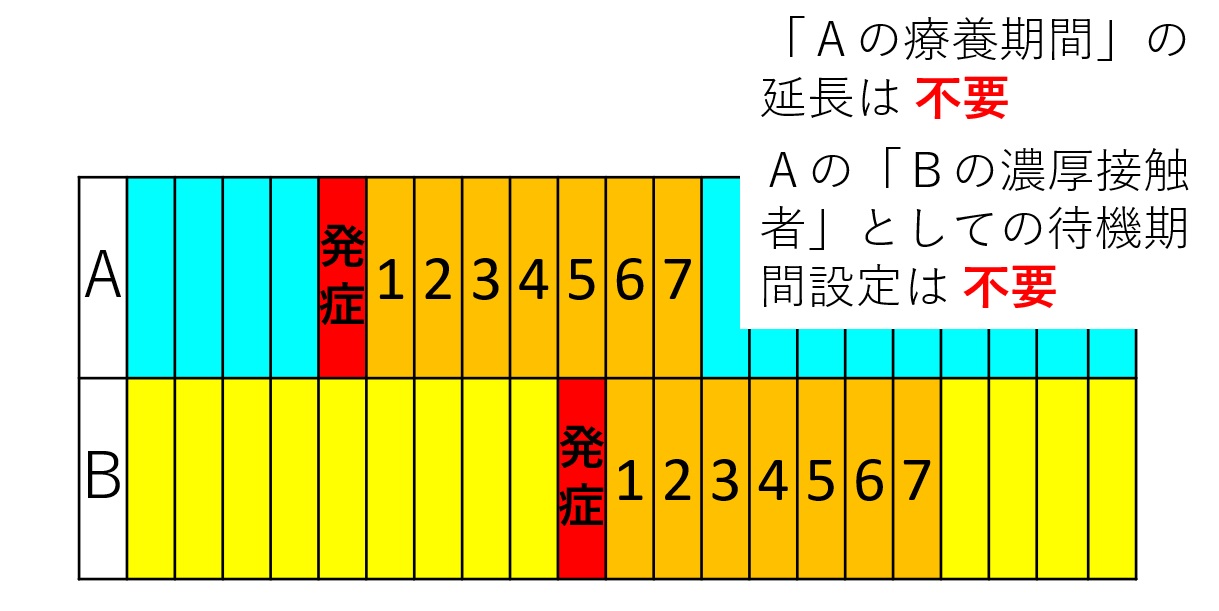

先に発症した 患者A の療養期間中に、あるいは療養期間の少し後に 同居家族B が遅れてコロナの感染発症者(患者B)になった場合、先の 患者A は上気道症状の再燃等(新たな感染症状)が出現しなければ、その療養期間を延長する必要はありません。

もちろん、そのようなときに「濃厚接触者としての隔離」も必要ありません。

免疫が大きく立ち上がっている 患者A のウイルス排泄量は減り続ける からです。

発症後、いつまでこうした「不要性」を維持できるか、明確な区分はありませんが、少なくとも数か月は有効だと考えてよいでしょう(体質的にコロナに弱い人でも数カ月間は再感染しにくいことから)。

同居家族が遅れて発症しても、先の感染者の療養期間を延長したり、新たに濃厚接触者としての待機期間を設定する必要はありませんが、同居家族同士の濃厚接触を避けるための 家庭内隔離は継続したほうがよい でしょう。

人体を構成する細胞のうち、実際に感染している細胞数はごくわずかです。家庭内隔離(自分自身からの隔離や同居感染者からの隔離)をしっかりやらないと、自分たちが排出したウイルスを取り入れることにより、新たな感染が増え続けることになります。

その結果、治癒は遅くなるでしょうし、体調がよくないときは症状が再燃する恐れもあります。

解熱剤は医師の指示に従って服用しましょう。

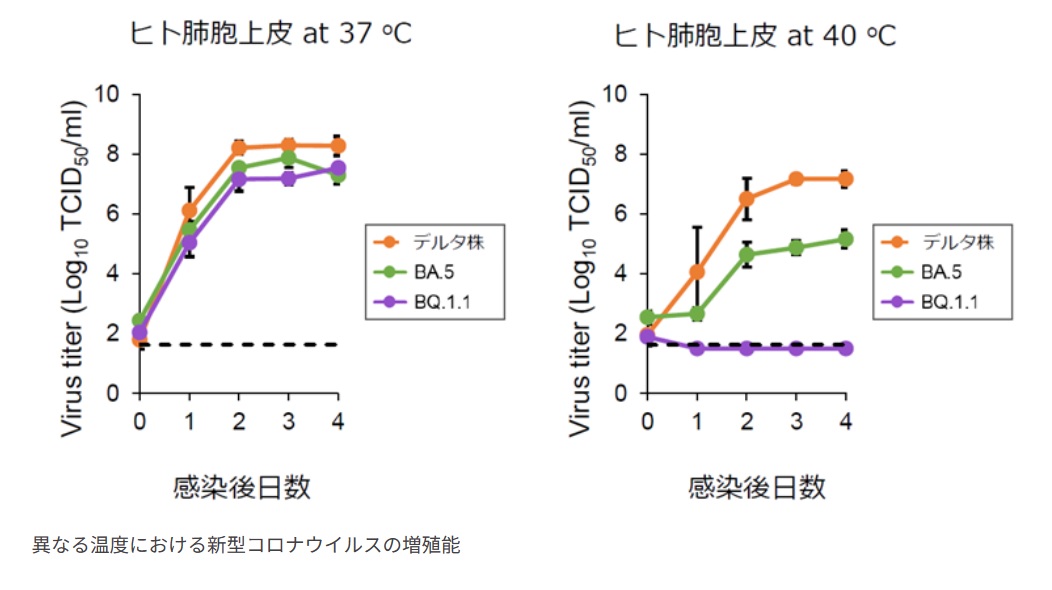

新型コロナウイルス・オミクロン株のBA.5系統およびBQ.1.1系統が、高温で増殖しづらいことを解明(京都大学医生物学研究所など、2023.04.24)

インフルエンザでも同じことですが、基本的には、熱を出していた方がスッキリと治ります。

解熱剤で一日中熱を下げ続けると、ダラダラとした治り方になります。

ただし、日本人の何%かは高熱に弱い体質(痙攣しやすく、意識消失しやすい体質)なので、ふだん出ないような高熱は積極的に下げましょう。

参考:40度以上の高熱持続が脳症発症の引き金に

また、1日に1回くらい熱を下げて楽になっても治り方に大差はないでしょう。

それほどの高熱でもないのに、解熱剤で一日中下げておくのはお奨めではありません。

しかし、厚労省等の案内をよく理解するためには、それ以前の療養期間についての考え方を知っておく必要があります。

したがって先に、それ以前の療養期間の考え方を理解してから次の厚労省の案内を読むのが望ましいと考えられます。

(その理由は、感染症騒ぎは今回のコロナで終わるわけではないと考えられるからです。今後も同様の感染症騒ぎが起こるでしょう。その時に役立つのはコロナが2類感染症に位置づけられていた時の療養期間の考え方だからです。基本を押さえてから、何が緩められたのかを理解することが大事です。)

2023.05.08(令和5年)~ について:コロナ5類移行「どう変わる?」 神奈川県ホームページ

◆ 「新型コロナウイルス感染予防のために」 厚生労働省(2023.05.08~)

◆ 「新型コロナの基本的な感染防止対策」 神奈川県(2023.05.08~)

◆ 「【新型コロナ】5類感染症への変更のポイント」 横浜市(2023.05.08~)

◆ 「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」 厚生労働省