コロトコフ音を利用した血圧測定方法の考え方は、自動血圧計(オシロメトリック法が多い)でも基本となるので、しっかりと理解しておきましょう。

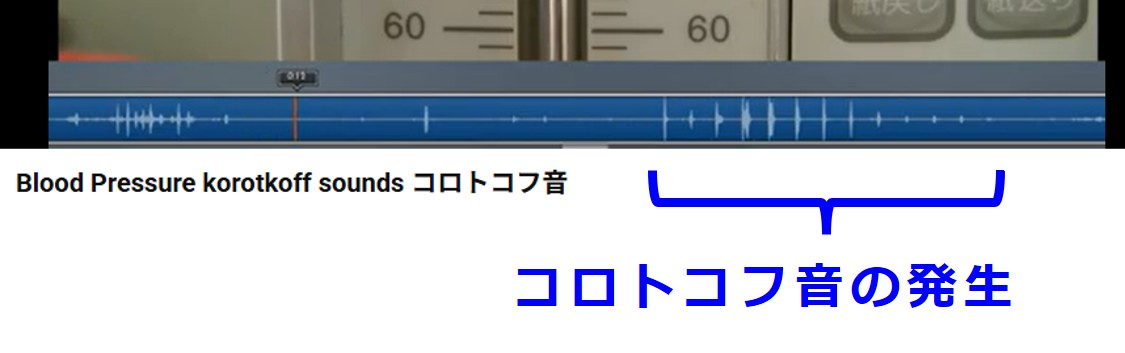

まずは次の動画で コロトコフ音 を聞いてみましょう。

「トン、トン、トン、・・・」と聞こえます。

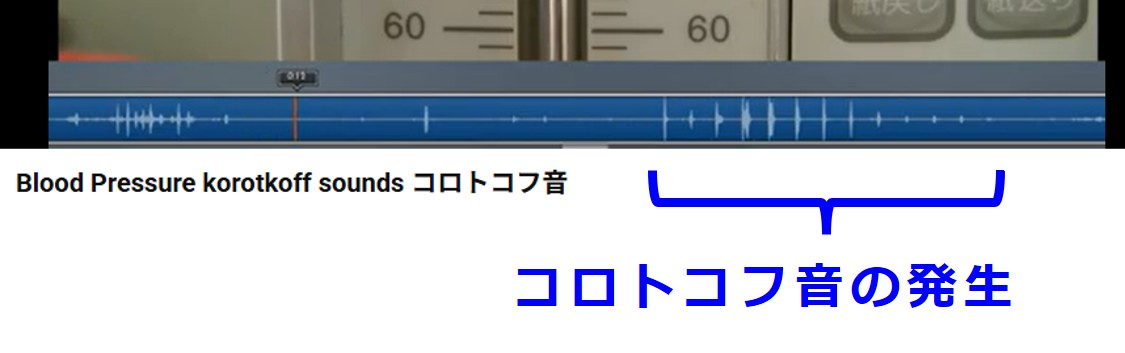

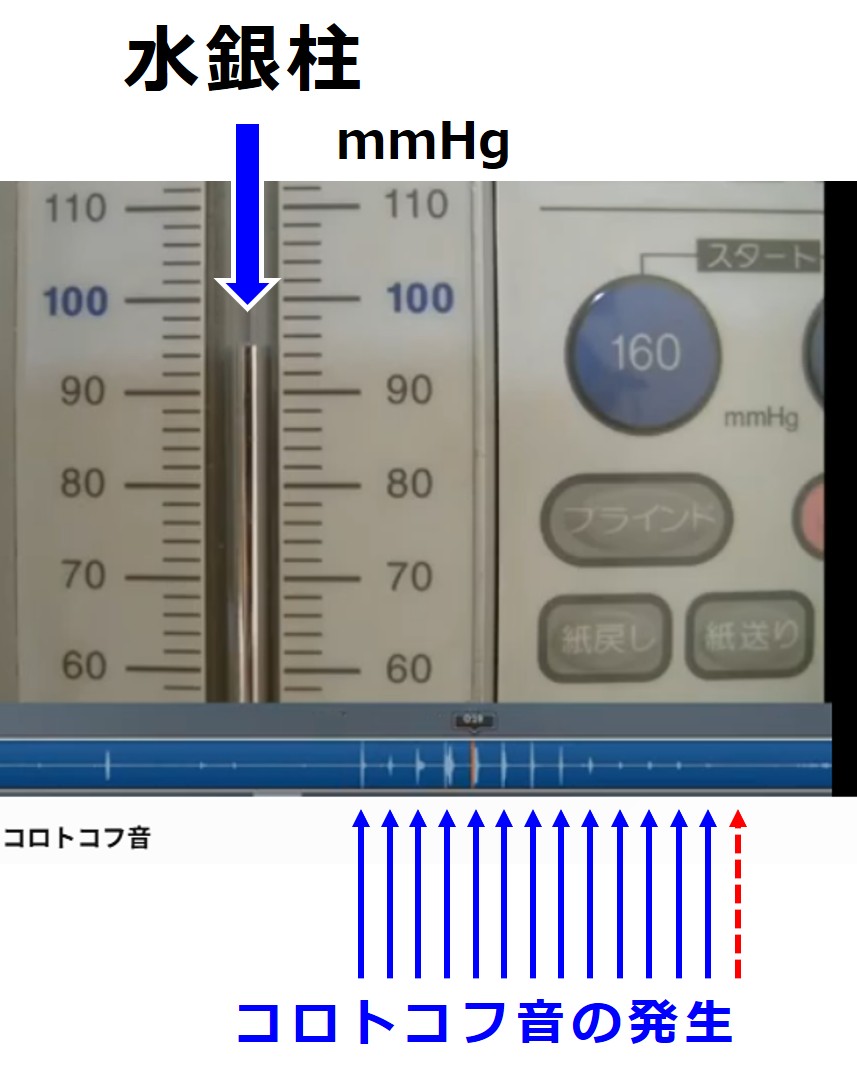

水銀柱で「109 mm」のところで「最初のトン」が始まっています。

その後、リズミカルに「トン、トン、トン、・・・」が続きます。

水銀柱が「70 mm」まで下がったところで「次に来ると期待されるトン」が消えています。

ここでは、細かいことには目をつぶって、血圧は「109/70 mmHg」とします。

Hg は水銀のことです。

水銀血圧計は、管の中に水銀が入っています。

「109 mmHg」は、管の中の水銀(水銀柱)を大気圧下で 109 mm 押し上げる圧力を示しています。

水銀の比重は 13.5(~13.6) ですから、水銀柱の替わりに水柱を用いると、「109 mmHg」=「1472 mmH2O」=「1.472 mH2O」であり、水を約 1.5 m 押し上げる圧力ということになります。

繰り返し聞いてみましょう。

「トン、トン、トン、・・・」の音質は途中で変化します。

次の動画では水銀柱で「142 mm」のところで「最初のトン」が始まっています。

その後、リズミカルに「トン、トン、トン、・・・」が続きます。

水銀柱が「78 mm」まで下がったところで「あると期待されるトン」が消えています。

ここでは細かいことには目をつぶって、血圧は「142/78 mmHg」とします。

誰かの胸に耳を当てて音を聴くと、心臓の「ドクン、ドクン、・・・」という音が聞こえます。

手首の動脈の触れる部分(橈骨動脈:とうこつどうみゃく)を耳の穴にうまく当てると「ザァーッ、ザァーッ、・・・」と血液の流れる音が聞こえます。

ひとつひとつの「ザァ-ッ」は、心臓の「ドクン」に相当します。

心臓の収縮と拡張のリズムに応じて動脈の血流は速くなったり遅くなったりしています。

脈を打っています。

動脈の上に指先を置くと、脈を触れます。

触れている脈は「圧力の変化」です。血圧が一瞬高くなるのを脈として触れています。

圧力の変化が伝播しているので「圧力波」とも呼んでいます。

頸動脈などの脈を触れるからといって、脳にきちんと血液が流れているとは限りません。

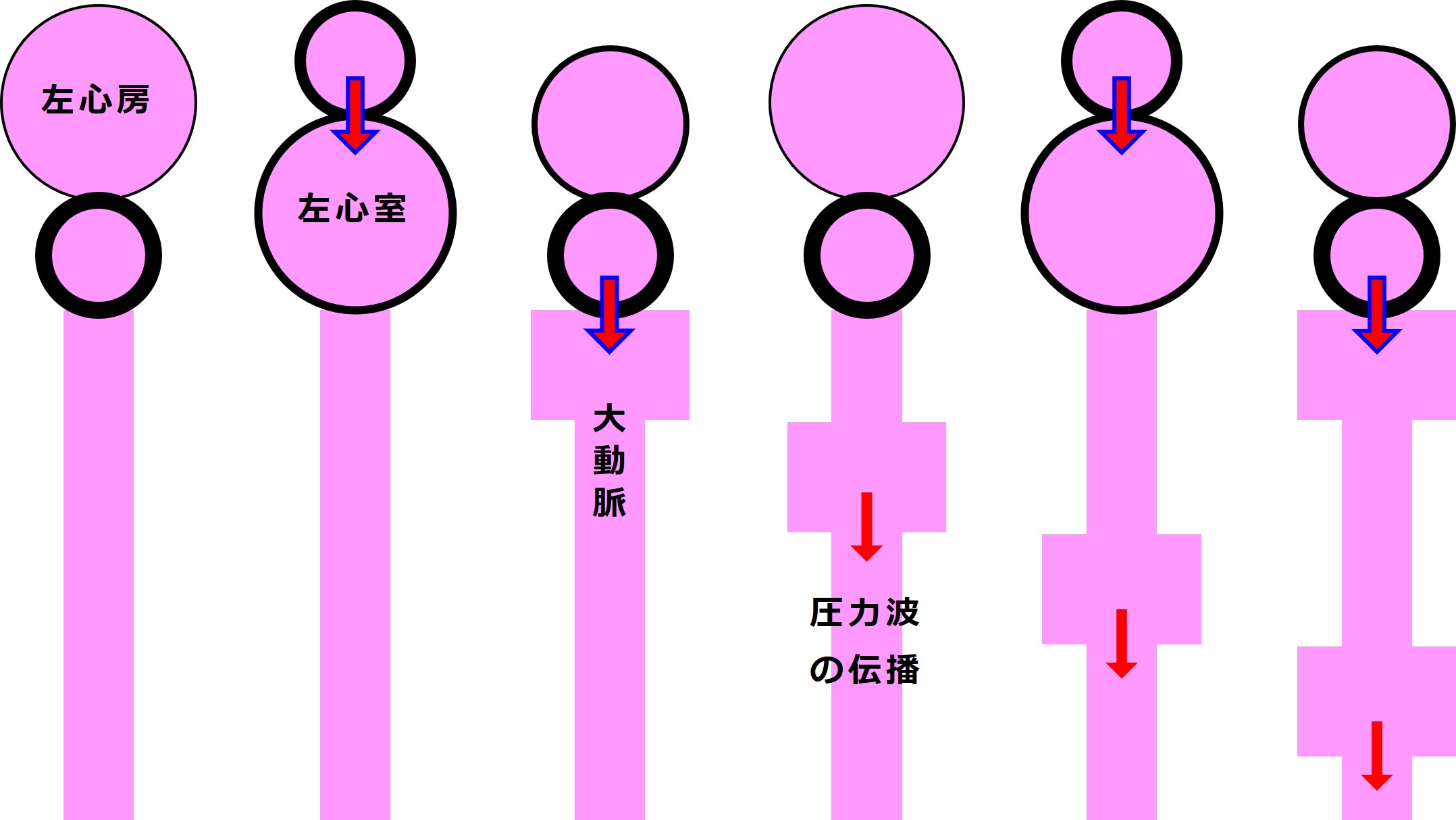

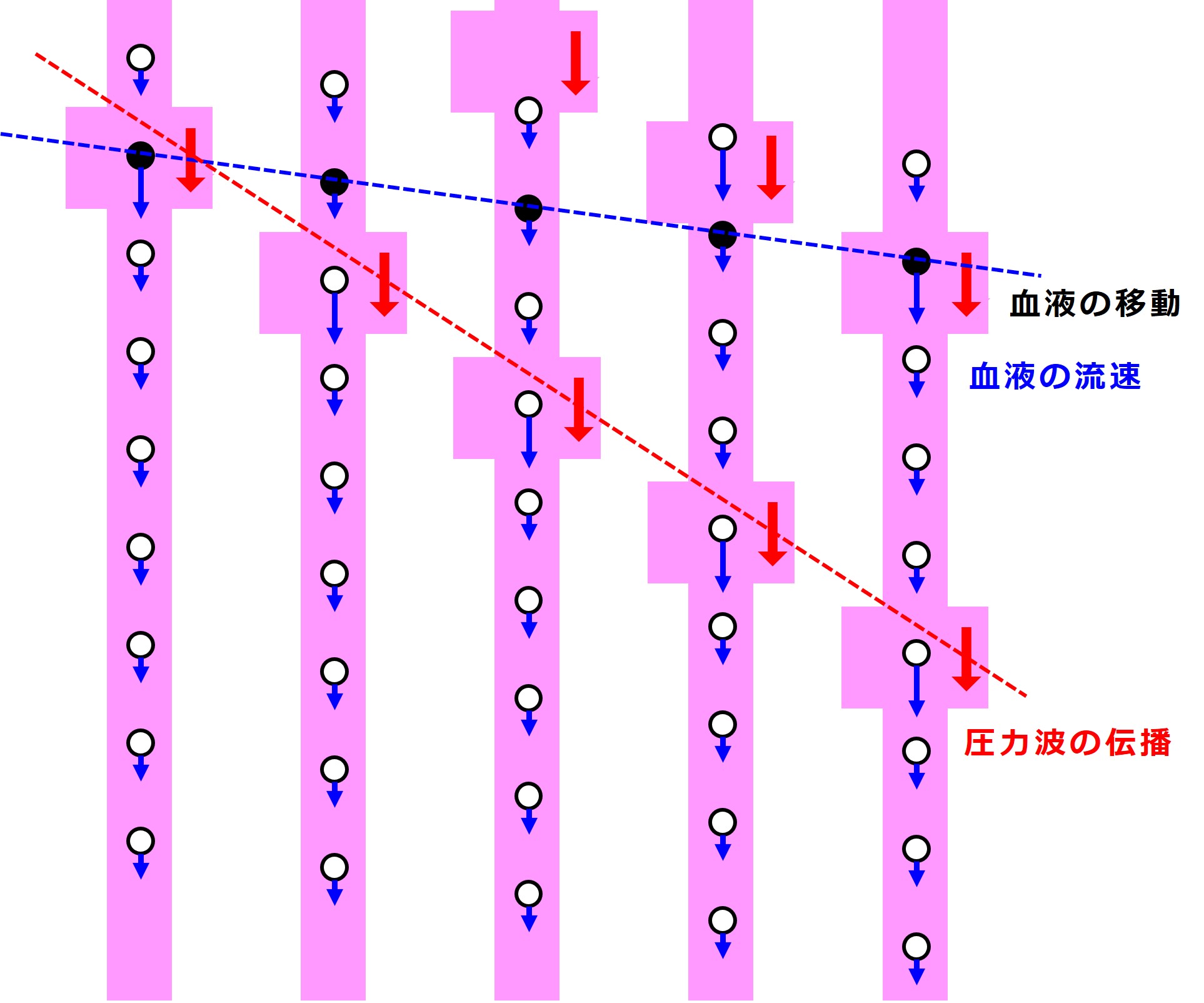

次図のように、圧力派の伝達(脈)と実際の血液の移動とは、別ものです。

なんだかむずかしいと感じるときは無視して読み進めてください。

圧力変化の波(脈圧)は、実際の血液の流れよりも速く伝わります。

通常は、高圧の波が来るたびに、その場にある血液の移動速度が大きくなり血液が移動しますが、その距離は圧力波の移動と比べてわずかです。

圧力波が通り過ぎると、血液の移動速度は小さくなります。

そして、血液の移動が無くても、圧力波は液体の中を伝わっていきます。

したがって、脈を触れるからといって流れているとは限らないのです。

しかしふだんの血圧管理では、脳ヘルニアなどの特殊な病的状態を考慮する必要はないので、「脈を触れる=脈の走る向きに血液が流れている」、「脈を強く触れるほどたくさんの血液が勢いよく流れている」と理解してよいでしょう。

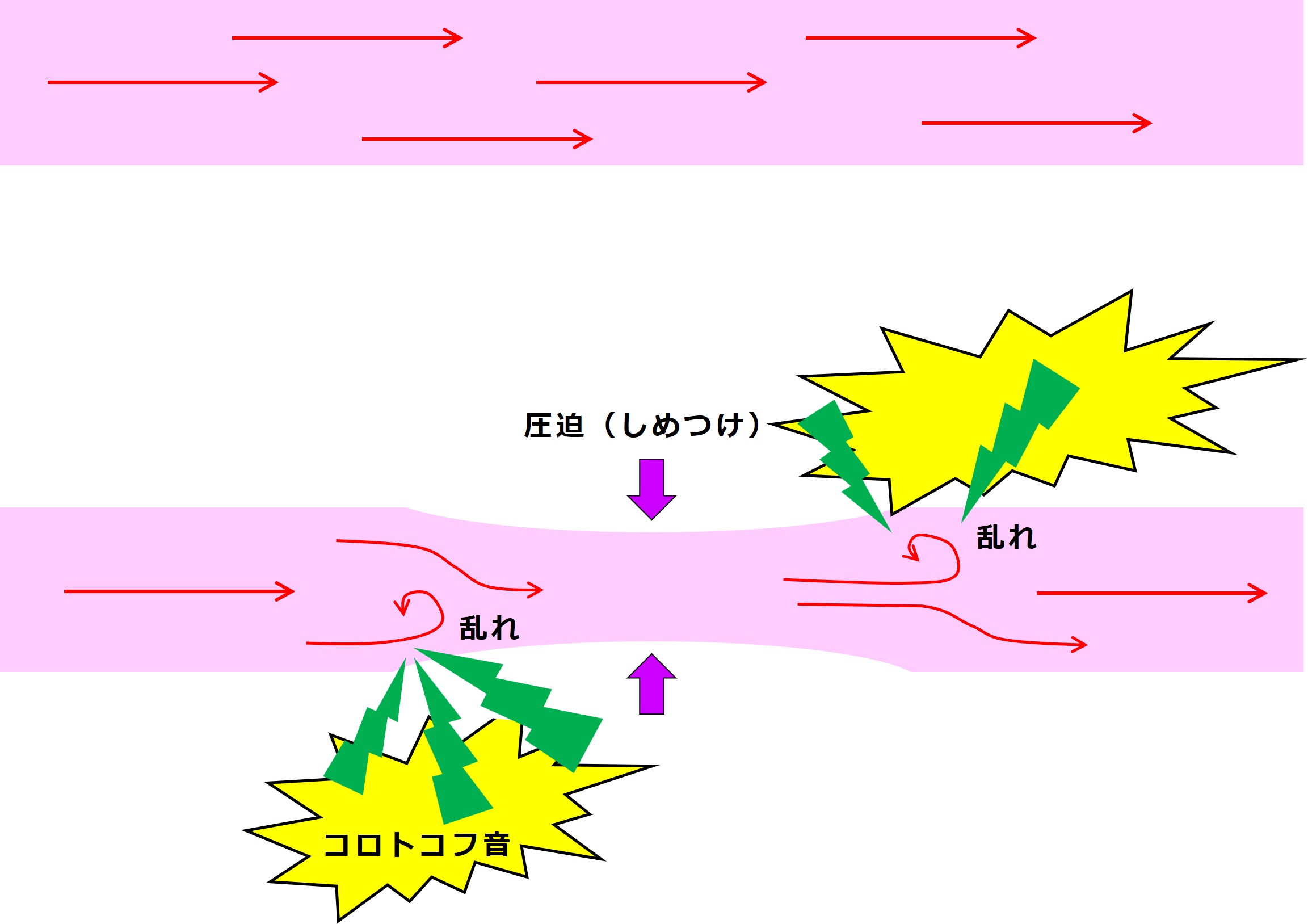

さて、コロトコフ音の発生機序は不明のようです。

ここでは、血流の乱れがあったときには普段の「ザーッ、ザーッ、・・・」音とは異なる音(コロトコフ音)が発生すると、雑に考えておくことにします。

コロトコフ音の厳密な発生条件は不明ですが、ここでは便宜的に、血流に少しでも乱流が生じたときにはコロトコフ音が発生する としておきます。

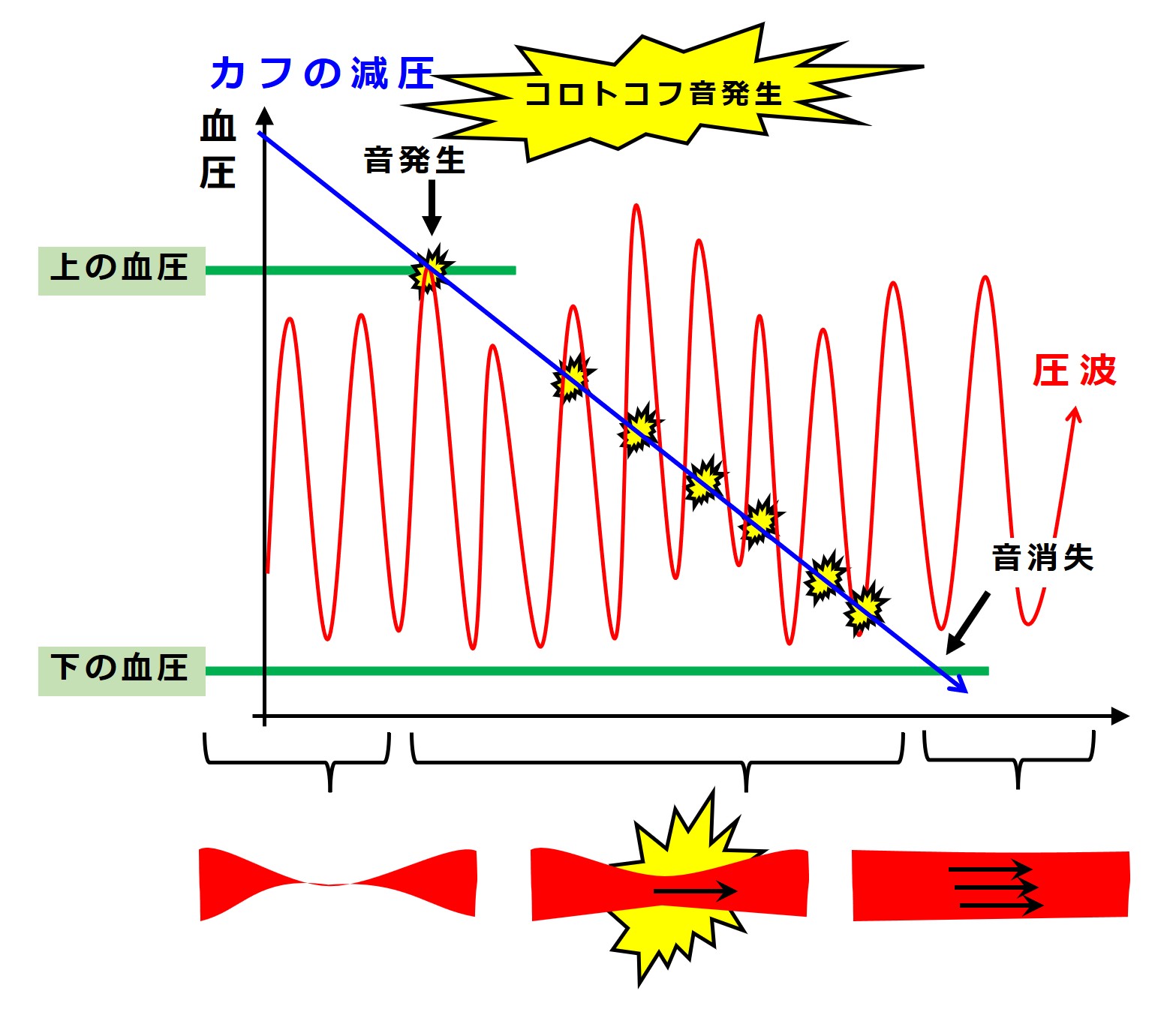

便宜的定義により、前図の一番上ではコロトコフ音は発生しないことになります。「外圧 = 最高血圧」なので血液は流れていません。

わずかでも「外圧 < 最高血圧」になると血液が流れ、それは乱流となってコロトコフ音を生じます。

外圧がどんどん小さくなり「外圧 = 最低血圧」となると、外圧が血管壁をゆがめることで作り出される抵抗は無くなるので、乱流は消えコロトコフ音は生じなくなります。

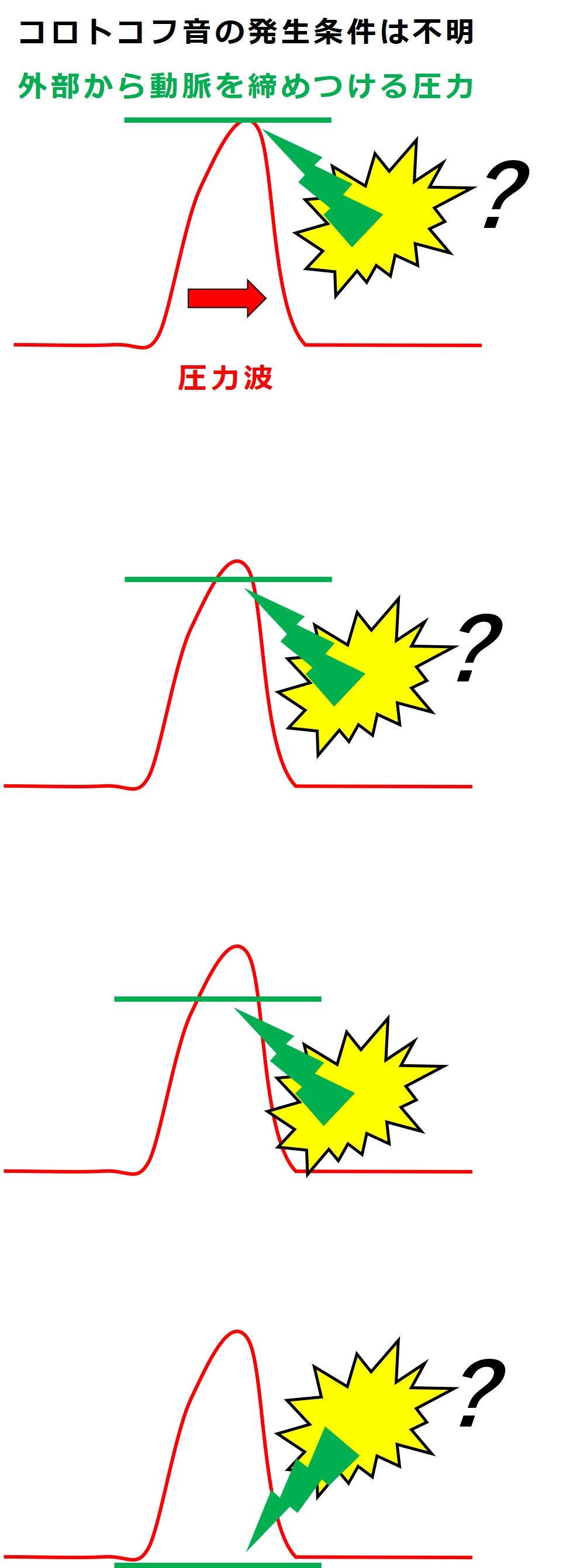

上腕で血圧を測定する場合は、ゴム製の袋(駆血帯:くけつたい、カフ、マンシェット)を上腕を巻いて固定し、袋に空気を送り込んで膨らまし、その圧力で腕を絞めて(上腕動脈を押しつぶして)血流を止めます。

その後、駆血帯の空気を少しずつ抜いて圧力を下げながらコロトコフ音の発生を聴き取ります。

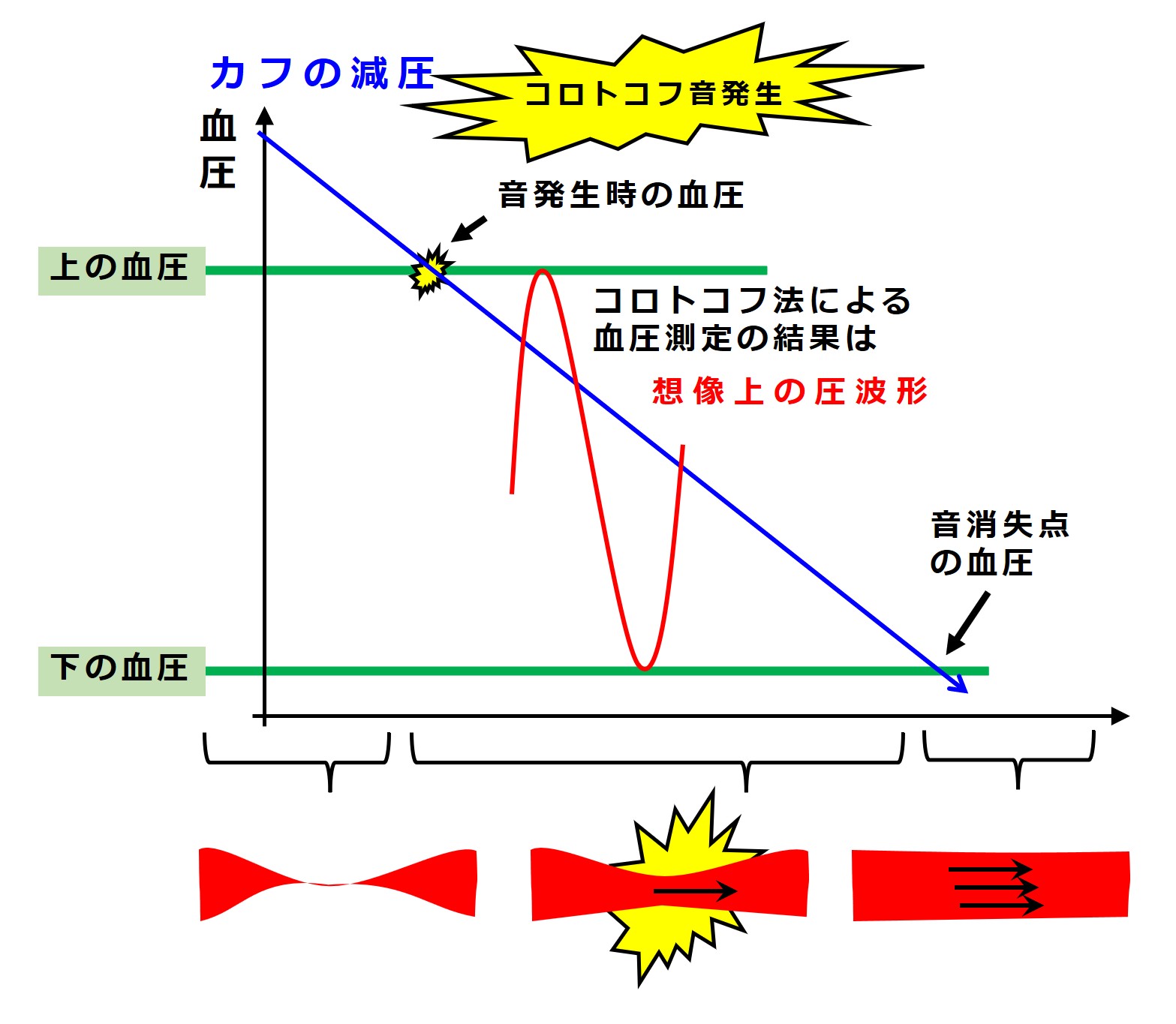

最初にコロトコフ音を発生した時の圧力を「上の血圧(最高血圧、収縮期血圧)」とします。

その後、コロトコフ音が消失した時の圧力を「下の血圧(最低血圧、拡張期血圧)」とします。

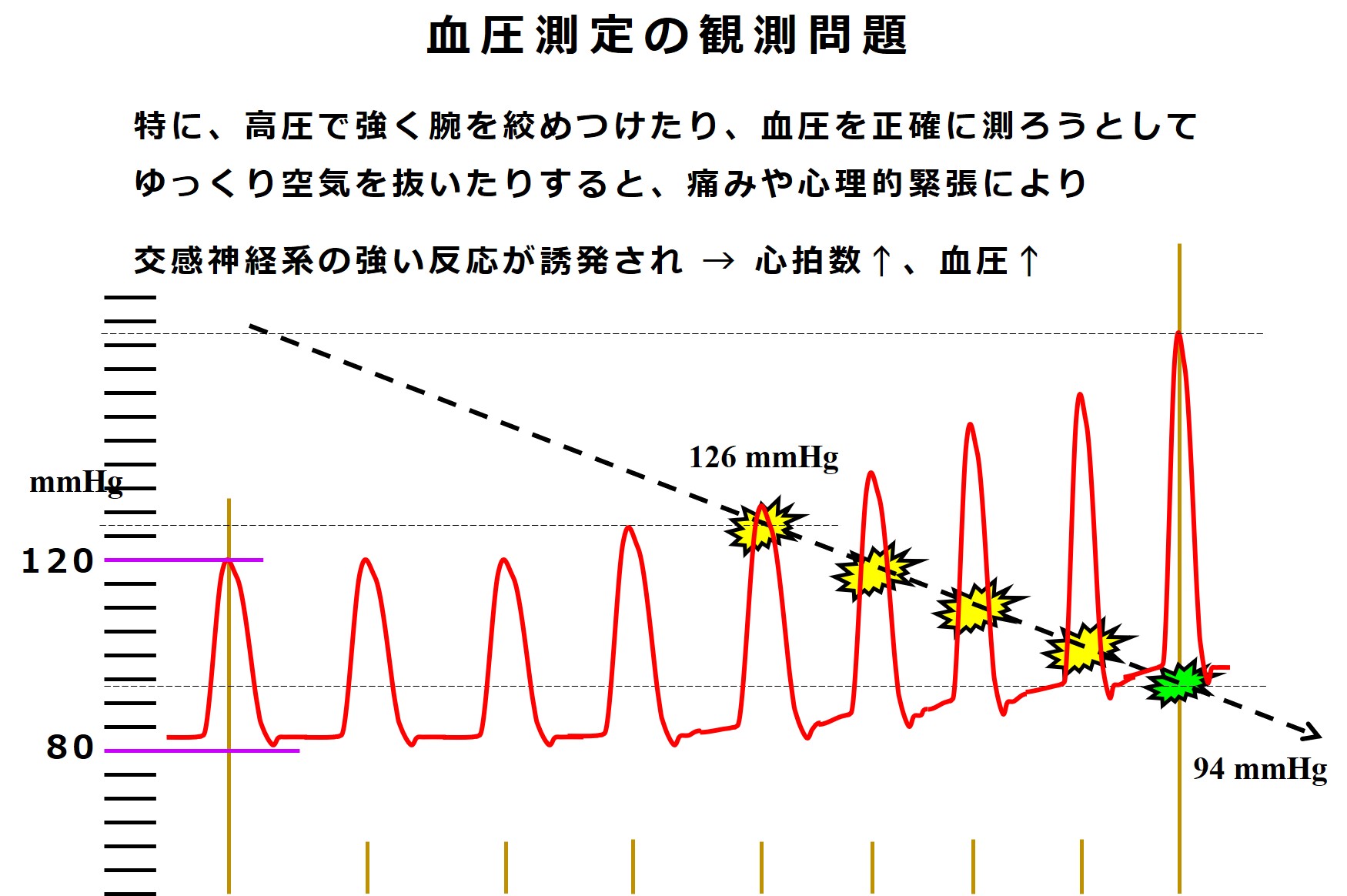

図で分かるように、駆血帯の空気圧はゆっくり下げるほど血圧測定は正確になりますが、長時間の駆血は苦痛となり、交感神経系の反応を呼んで血圧上昇をもたらす可能性があります。

一般的に、何らかの対象を観察する時、対象に働きかけると、対象は働きかけに対して反応するので、そのような働きかけの全く無い状態とは異なる対象を観察することになります。

コロトコフ音を利用した血圧測定は、上腕を絞めつけるという働きかけをするので、その働きかけに対する強い反応を呼び起こした時は、もともとあった血圧とは大きく異なる血圧が測定されることになります。

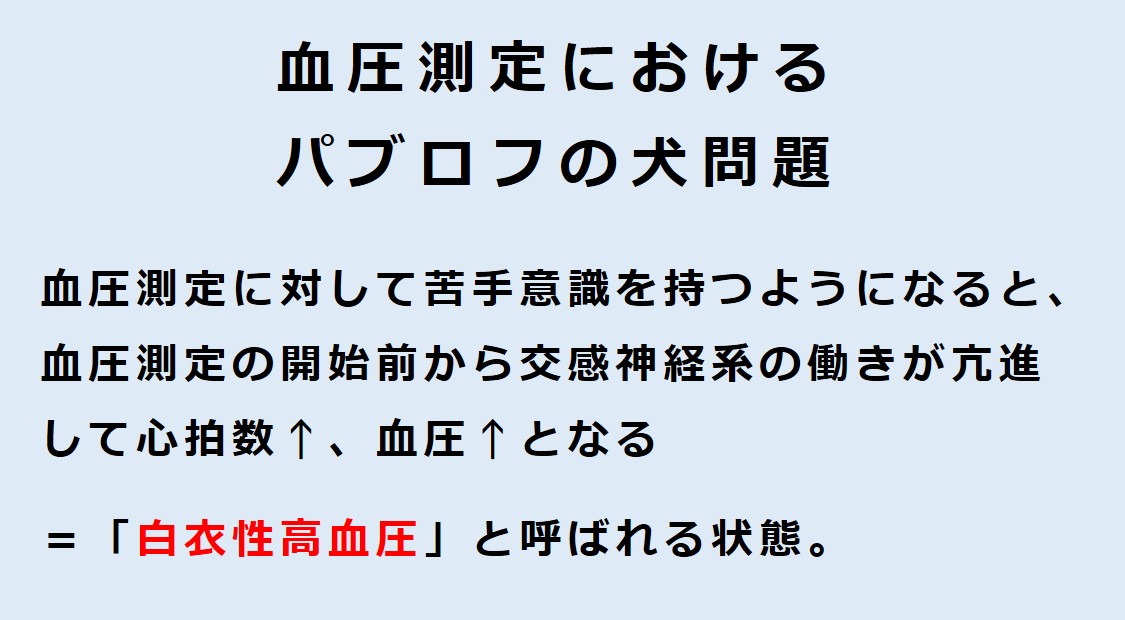

血圧測定に対する苦手意識が生まれると、測定前から条件反射的に反応が起こるようになります。

病院や健康診断の場ではふだんより高い血圧になりやすいので、高血圧治療では「家庭血圧」が重要視されます。

さて、実際の動脈の脈波は、ひとつひとつ大きさや形が異なります。

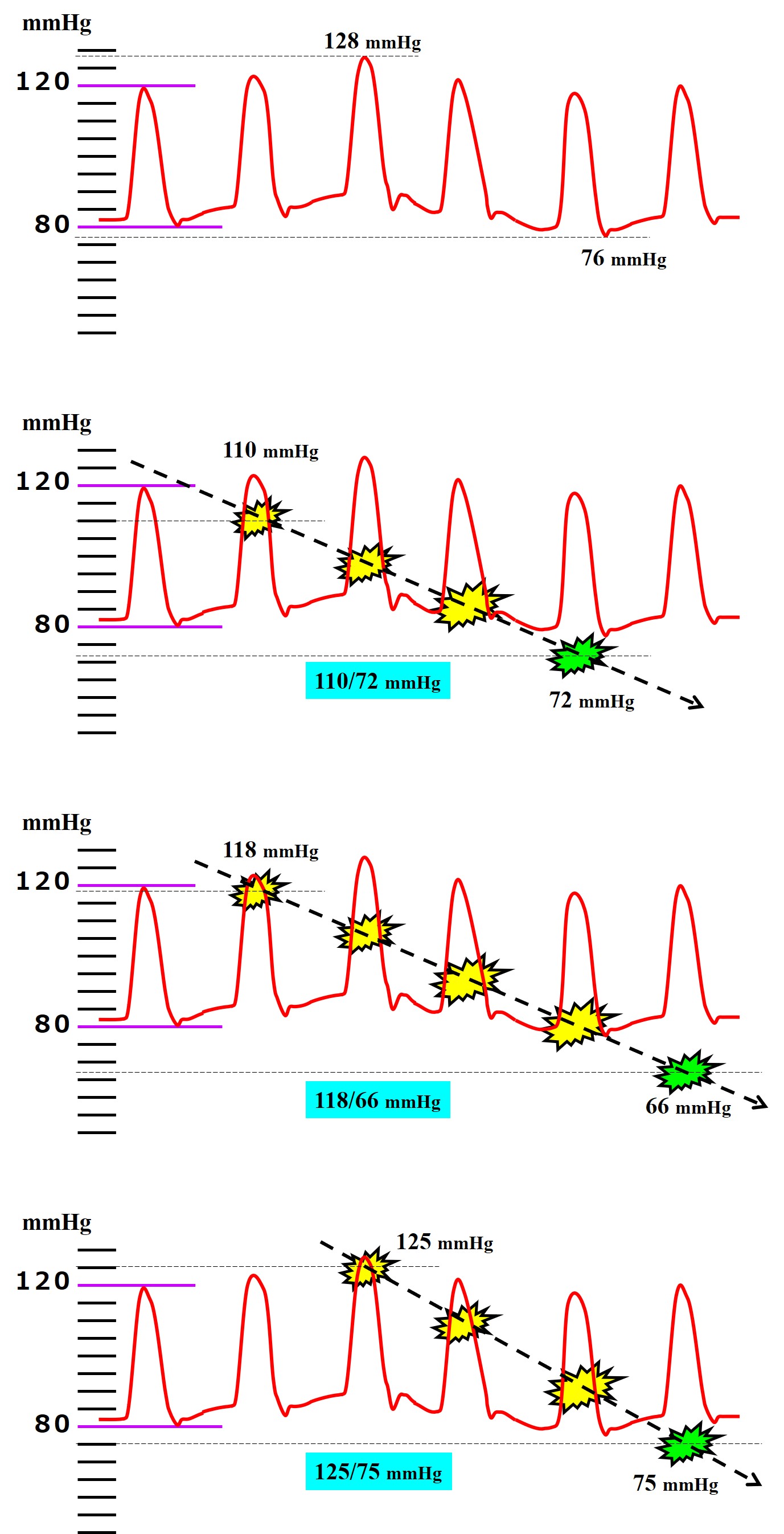

このとき、駆血帯を緩める開始ポイントや、緩める速度を変えたりすると測定される血圧は次図のように異なってきます。

たとえば次のように変化する脈波があったとします。平均的には血圧が 120/80 mmHg ですが、ある脈波では最高の 128 mmHg となり、ある脈波では最低の 76 mmHg となっているとします。

同じように脈圧が変化する場合でも、血圧測定を開始するタイミングの違いだけで、測定結果は意外に大きく異なってきます。

コロトコフ音を利用した血圧測定の方法を理解するだけでも、血圧測定の1回1回の結果について「昨日より低い」とか、「高い」とか、いちいち一喜一憂する必要はないことがお分かりいただけると思います。

全体的、平均的な血圧は昨日より低いのに、一回の測定値は昨日の測定値より高いといったことは普通に起こっています。

それに対して、次のようなことは臨床的に意味があります。

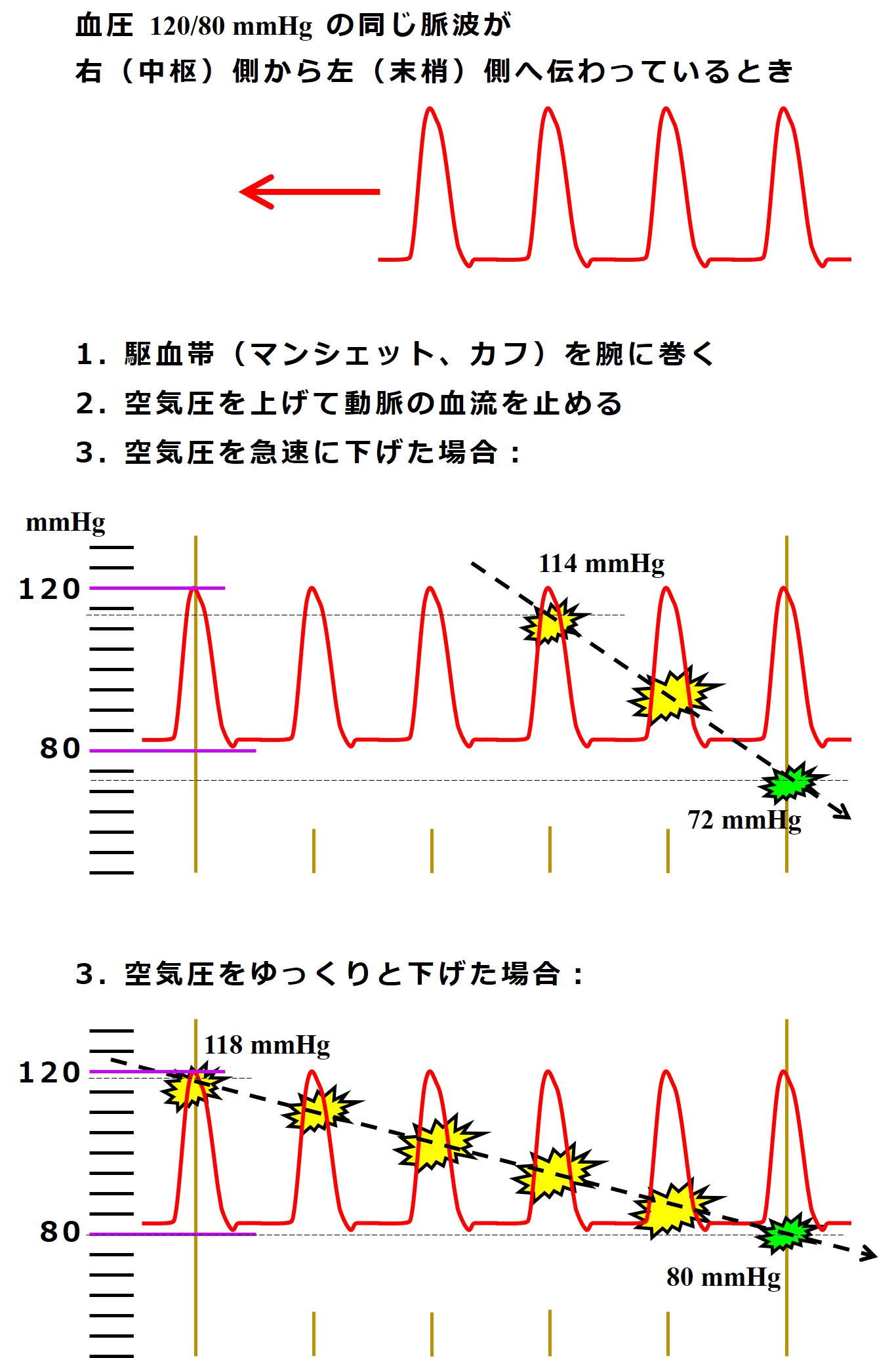

コロトコフ法で血圧を測定する時、音の発生した時の圧力を「上の血圧」とします。

動脈を圧迫している圧力を下げていき、コロトコフ音が消えたときの血圧、つまり「トン、トン、トン、?・・・・消音」となり、本来であれば出るはずの音の出なかった「?」のときの血圧を「下の血圧」とします。

次図を見てわかるように、医療機関で血圧測定を受け、「120/90」とか言われても、そのような血圧を持つ脈波は「上の血圧」と「下の血圧」を使って作られた想像上のものであって、実際には存在していません。

駆血帯の圧力を下げていく過程で、たまたま「瞬間的に血圧が駆血帯の圧力を越え始めたとき」の圧力が最高血圧であり、駆血帯の圧力が血圧以下となり、たまたま脈拍のあるべき時刻に音の出なかったときの圧力が最低血圧です。

血圧測定の数十秒間には、最高血圧より高い圧や、最低血圧より低い圧も出ているはずです(上図:緑の上線より上、下線より下の圧力の脈波)。

なお、どうでもよいことですが、「コロトコフ音が消失した時の血圧」の決め方には流派があるようです。

私が 40 年以上前に教わった当時の正統派の方法は、一定の心拍リズムで聞こえているコロトコフ音が突然消えた時点の圧力、つまり本来であれば音が出るはずなのに出なかった時点の圧力を下の血圧とします。

しかし、「最後のコロトコフ音が聴こえた時点の圧力」を下の血圧とする流派もあるようです。

正統派の方が目盛を読むのは楽です。音が始まった時と、消えたときの2回だけ水銀柱を見て目盛を読めば済むからです。その間は患者さんの状態を観察できます。

「最後のコロトコフ音が聴こえた時点の圧力」を下の血圧とする場合、患者から目を離してずっと水銀柱を目視し続ける必要があります(時間の無駄になるのですが、血圧測定初心者にとっては、拍動に応じた水銀柱の上下運動を目視で確認できるメリットがあります)。

次の動画は、「コロトコフ音が消える前の最後のコロトコフ音聴取時の圧力」を最低血圧としています。

「一定のリズムで追いかけるとコロトコフ音を聴取できるはずなのに消失しているのを認めた時点での圧力」を最低血圧とする方法と比べると、下の血圧が数 mmHg 高めになります。

駆血帯の減圧開始圧力と減圧速度についての注意:↓

コロトコフ音の音質変化の紹介:↓

普通の「ザーッ、ザーッ、・・・」も聴こえる例:↓(こういうときは数回測り直すことになります)

本物の人体ではなく、シミュレーターによる練習です。

練習問題の開始位置: 「05:06」

| 回答 | 1例 | |

| 1 | 124/82 | 122/78 |

| 2 | 132/76 | 130/74 |

| 3 | 108/68 | 106/68 |

| 4 | 150/90 | 150/88 |

| 5 | 90/60 | 90/60 |

| 6 | 112/70 | 114/68 |

表の「1例」は、私がやった1回目の読み取り結果です。

回答の「 ± 4 」が「可」、「 ± 2 」が「良」の評価です。

実際の人体では、脈波の形も大きさも刻々と変化しており、測定開始のタイミング等でも測定結果は「ざっと ± 10 」くらいの範囲内でズレていますから、聴診法の実技的な熟練度が低いためにベテランの測定結果より少し違っていても実用上の問題はほとんどありません。

家庭用自動血圧計の多くはオシロメトリック法で測定しています。動脈を圧迫して血流を変えるところはコロトコフ音を利用した血圧測定と同じです。

初心者向け説明その1:▶ ▶ ▶

初心者向け説明その2:「血圧計の二つの測定方式の仕組みについて」:▶ ▶ ▶

初心者向け説明その3:「血圧測定時、予測される収縮期より30mmHgくらい加圧して測定するのはなぜ?」:▶ ▶ ▶

簡潔な説明その1:▶ ▶ ▶

簡潔な説明その2:▶ ▶ ▶

簡単な説明:「血圧計の仕組み・原理と代表的な測定方法について」:▶ ▶ ▶

以下の詳しい説明はサラッと見るだけでよいでしょう。

コロトコフ音聴診法とオシロメトリック法の比較案内:「オシロメトリック型自動血圧計の現状と課題」:▶ ▶ ▶(高田正信、他)

コロトコフ音聴診法とオシロメトリック法の比較研究:「オシロメトリック式自動血圧計の精度に関する研究」:▶ ▶ ▶(菅原あゆみ)

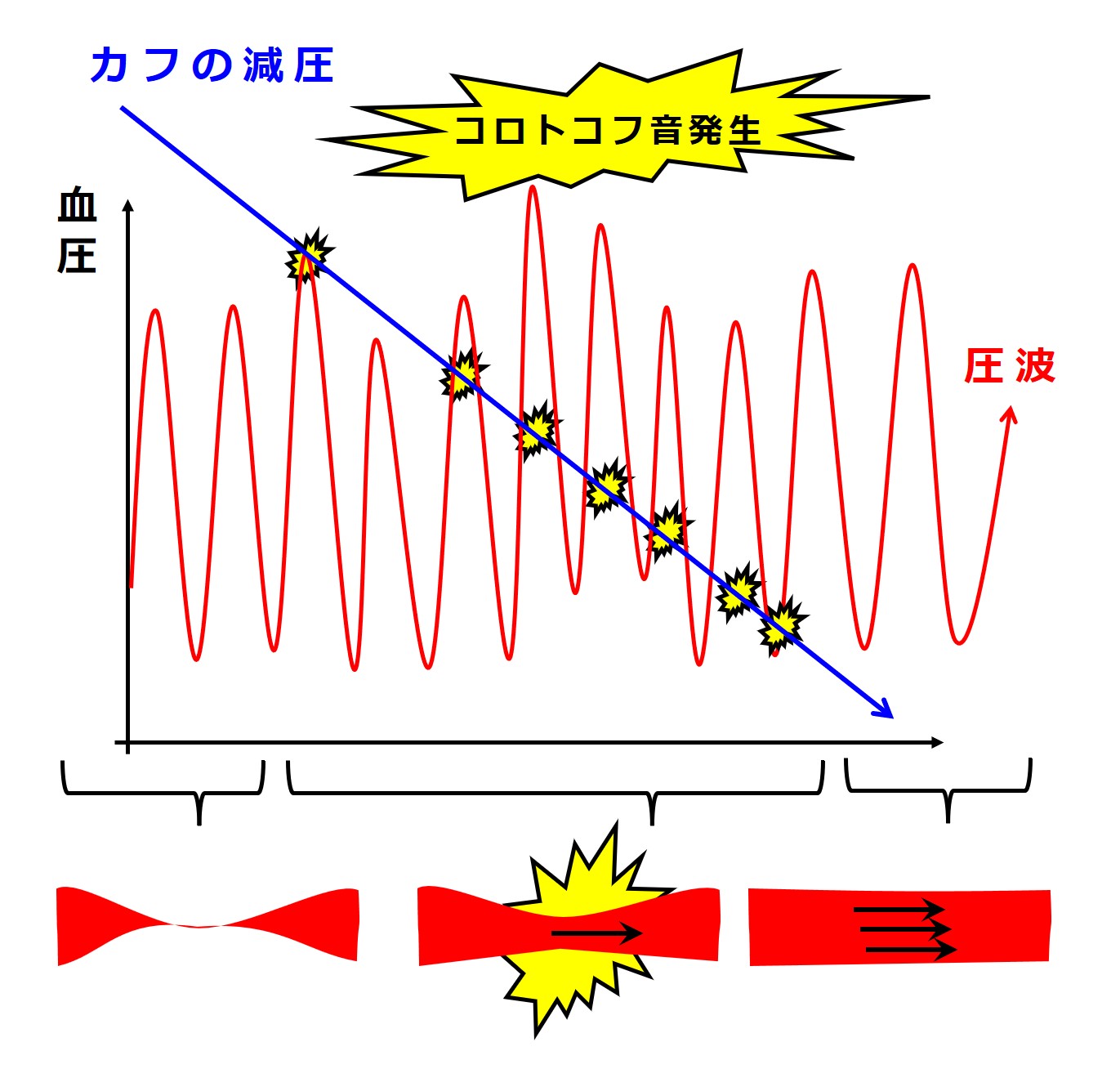

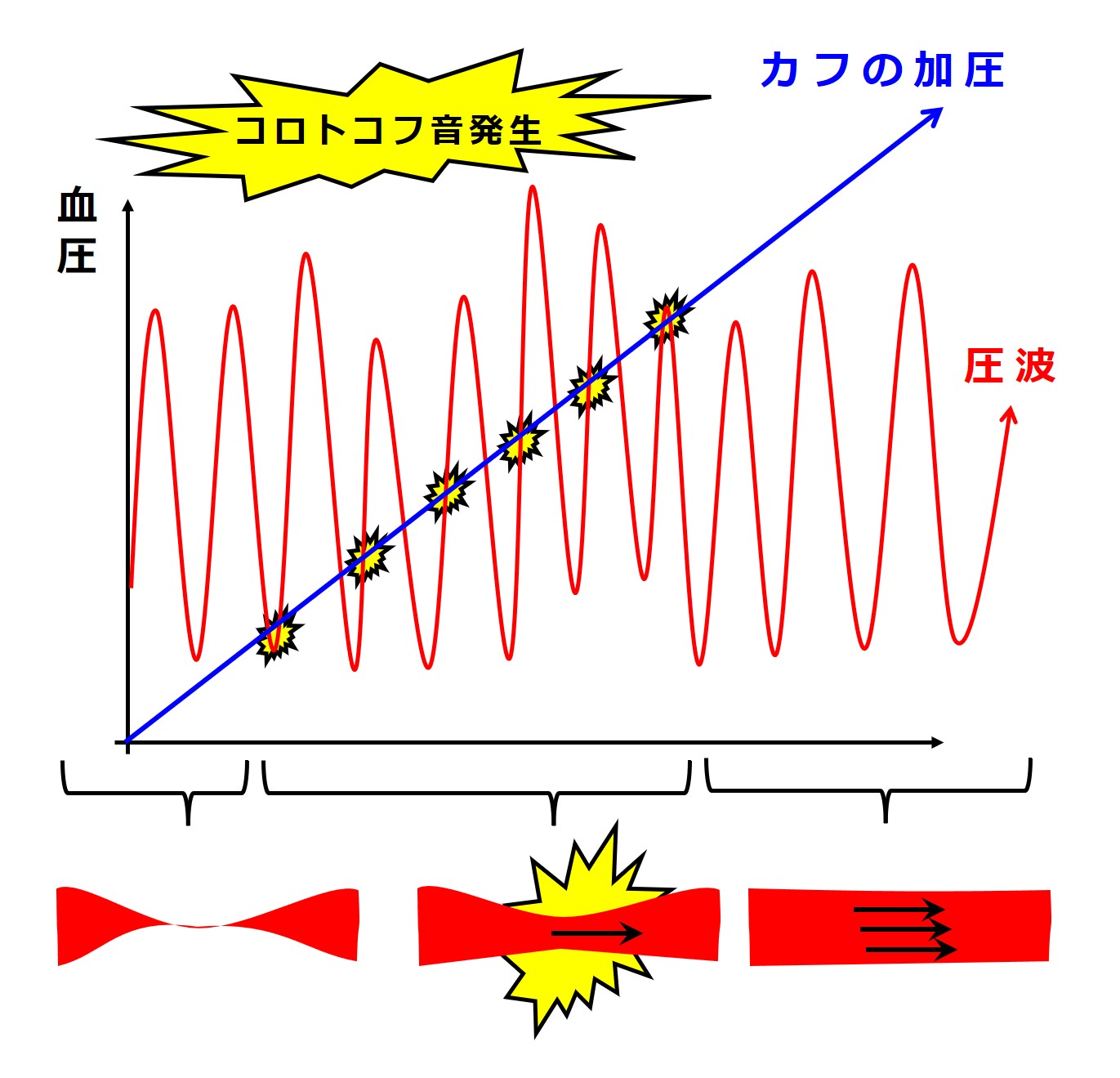

次図のように、オシロメトリック法では、減圧式でも加圧式でも、同じ血圧を測定できます(図中にコロトコフ音の発生を示しています)。

加圧式コロトコフ法では、駆血帯に空気を送り込んで圧力を上げたとき「最初にコロトコフ音の聴こえたときの圧力」を最低血圧、圧力を上げ続けたとき「コロトコフ音が出なくなったときの圧力」を最高血圧と定義することになるため、減圧式と加圧式とで血圧が大きくズレます。

通常コロトコフ法では、加圧式で血圧を測定することはありません。

ブラウザの「戻る(<)」で本文に戻ってください。