このページは「接種時期選定の参考」ページの補足説明を収めています。

ここでは、抗原原罪と逃避免疫について「とても手を抜いた説明」を行います。

「口述原稿」のリンク元へ戻る: ▶ ▶ ▶

「補足説明7:感染例」のリンク元へ戻る: ▶ ▶ ▶

「補足説明8:2度目の感染」のリンク元へ戻る: ▶ ▶ ▶

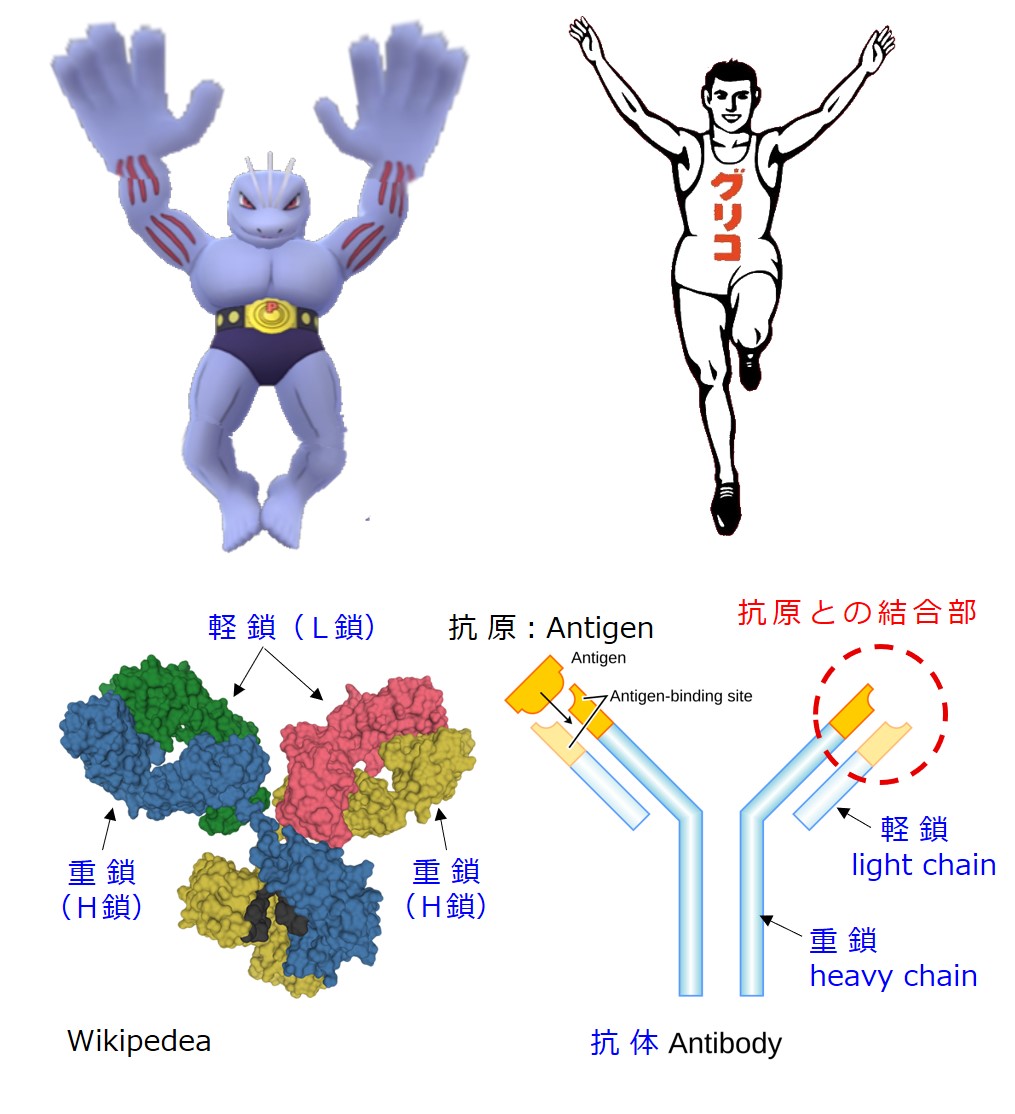

抗体(基本形)は、こんな形をしています。

抗体の仕事は、何でも手あたり次第に触り、自分の大好きなものを見つけたらガチっとつかむことです。

それだけです。

抗体の大好きなものは、敵です。

しかし抗体は、敵を殴ったりはしません。

抗体がつかんだ敵を、免疫細胞や他の免疫物質がやっつけます。

ポケモンの「ゴーリキー」を使うと、抗体が敵をやっつけるんだと勘違いされるので、おもに「グリコの選手」を使うことにします。

でも、手の形はゴーリキーの方が「つかむ(掴む)」感じがあっていいですね。

では、敵のどこをつかむのでしょう。

通常は、5~8個前後のアミノ酸が数珠(じゅず、ブレスレット)のように一列に連なったものをつかみます。

抗体はアミノ酸以外の物質もつかめるのですが、話がややこしくなるので、この手抜き説明では触れません。

生き物の タンパク の基本骨格は、約20種類のアミノ酸がいろいろな順序で一列につながっています。何十個、何百個というアミノ酸が一列に連なっています。

アミノ酸が2個以上つながったものを ペプチド と呼びますが、抗体がつかむのは「アミノ酸5~8個前後の長さを持つ ペプチド」です。

抗体は、あらゆる種類の「アミノ酸5~8個前後のペプチド」をつかむわけではありません。

大雑把な計算ですが、アミノ酸20種類、長さ8個、鎖の左端と右端は区別されると仮定すると、20✕20✕20✕・・・・・=256億 種類あることになります。

抗体がつかむのはアミノ酸だけではないので、その候補は一千億くらいあるのではないかと試算されているようです。

しかし、実際にヒトの抗体がつかむのは、数十億~数百億 種類のようです。

抗体がつかむ対象は全候補の十分の一から百分の一くらいに絞られていることになります。

その絞り方を少し見てみましょう。

ヒトの抗体は、ヒトの身体にもともとある、つまりヒトの身体を構成するタンパクのアミノ酸配列と「同じ配列を持つアミノ酸5~8個前後のペプチド」はつかみません。

軽くタッチだけして敵でないことを確認します。グッと強くつかむことはありません。

もしヒトの抗体が、ヒトの身体自身が持つ「アミノ酸5~8個前後のペプチド」をつかむと、自分の免疫系が自分の身体を攻撃することになります。

ヒトの免疫系は、そういう抗体(身内をつかむ抗体)を作る免疫細胞に対して「お前のやろうとしていることは有害だ。死ね!」と言って殺します。

免疫細胞がその幼少期に教育を受ける学校が骨髄や胸腺にあります。その学校は、仲間殺しの素質を持つ生徒を見つけると、社会に出ないように殺してしまいます。

また逆に、ヒトの抗体は、ヒトの身体にもともとあるアミノ酸5~8個前後のペプチドと「あまりにも異なるアミノ酸配列のペプチド」もつかみません。

人の身体内で毒性を発揮する(つまり生理的活性を持つ)タンパクは、ヒトのタンパクと似たようなアミノ酸配列の部分を持っています。似ているからこそ、ヒトのホルモン等の受容体にくっついて、活性(この場合は、毒性)を示すのです。

極端に異なるアミノ酸配列を持つタンパクは、ヒトの体内で生理的活性を持っていない、つまり毒性を発揮しないことが多いので、そういう無害なタンパクに対してまで抗体を用意するのは無駄になります。

抗体は、敵である病原性のウイルスや細菌に特有の「アミノ酸5~8個前後のペプチド」をつかみます。そのペプチドのアミノ酸配列は、ヒトがもともと持っているタンパクのアミノ酸配列と異なっていますが、少し似てもいます。

したがって、何か変なものばかりに興味を示して、戦いに役立つ物質に興味を示さない、つまり身内のタンパクに軽くタッチして敵か味方かの判別すらしないオタクに対しては、「お前のやろうとしていることはまったく無益だ、死ね!」と言って殺してしまいます。

オタクを見つけ出す方法は、ヒトの身体を構成するタンパクのアミノ酸配列と「同じ配列を持つアミノ酸5~8個前後のペプチド」に軽くタッチするか、無視するかです。無視する奴がオタクです。ものすごく変なペプチドをつかむと考えられます。

抗体産生を担う免疫細胞には、以上のような厳しい教育課程があるので、無事に卒業して戦場に出て行ける免疫細胞は1割にも満たないそうです。

このようにして抗体がつかむ「アミノ酸5~8個前後のペプチド」は対象が絞られます。

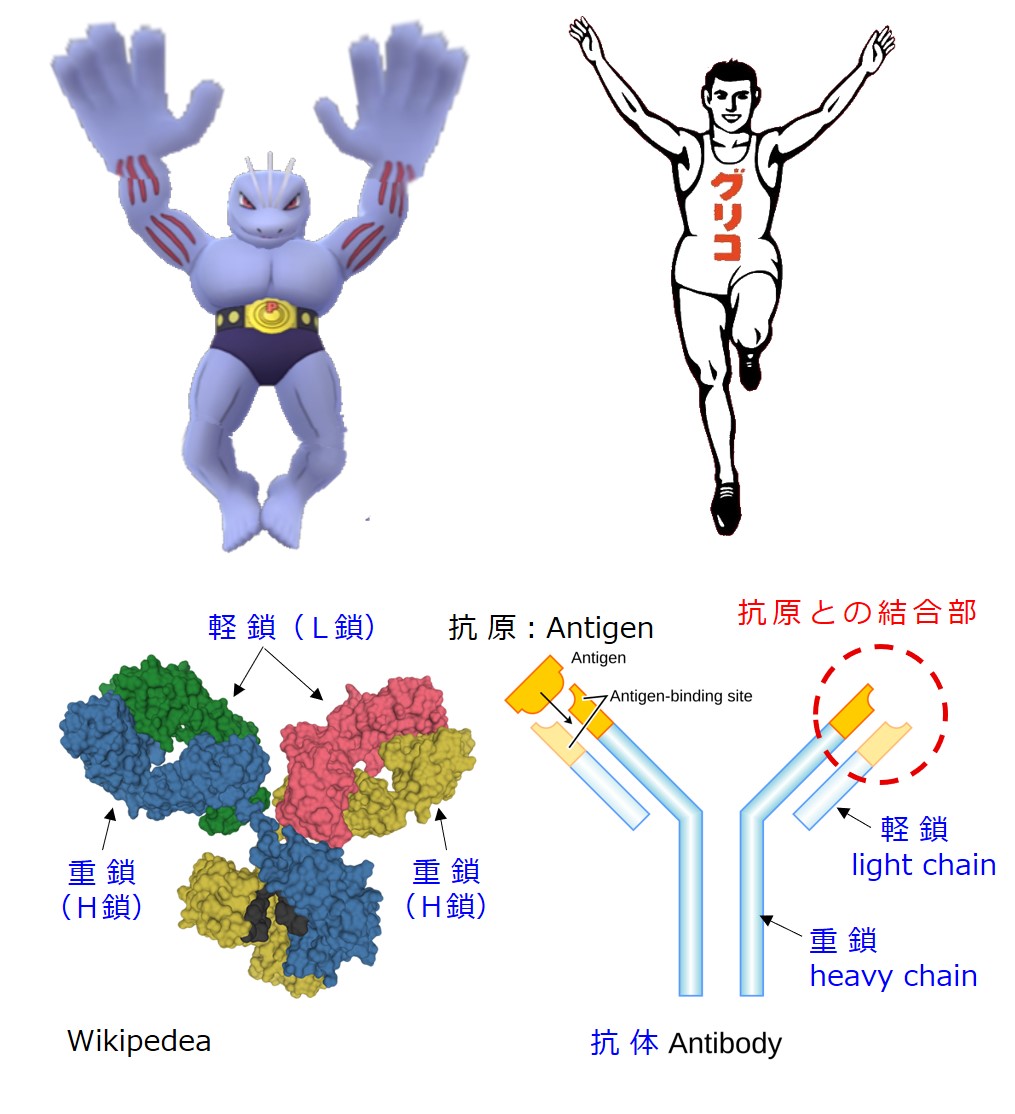

抗体がつかむ「敵固有のアミノ酸5~8個前後のペプチド」のことを「エピトープ」と呼びます。

エピトープ は、ふだん 抗原 と呼んでいるものの最小単位です。

エピトープ(抗原決定基)には、アミノ酸以外のものも含まれていますが、この手抜き説明ではアミノ酸に絞って説明していきます。

ヒトがもともと持っているタンパクを特に自己抗原と呼ぶことがあります。病的理由などがあると自己抗原をガチっとつかむ抗体が作られます。そういう抗体を自己抗体といいます。自己を敵として認識し、強く反応する抗体という意味です。

次図(↓)は、厳しい教育課程を卒業した抗体の性能を示しています。自己抗原[下]には軽くタッチしますが、つかみません。敵のエピトープ[上]を見つけるとガチっとつかみます。それとよく似た変異エピトープ[中]は、ガチっよりはゆるくつかみます。

抗体と抗原の結合の強さは、主に電気のプラス・マイナスの引力や斥力で決まっています。分子の表面にはプラス・マイナスの電荷分布があります。抗体の手の部分の電荷分布とエピトープ表面の電荷分布がうまく合うと、ガチっと結合することになります。

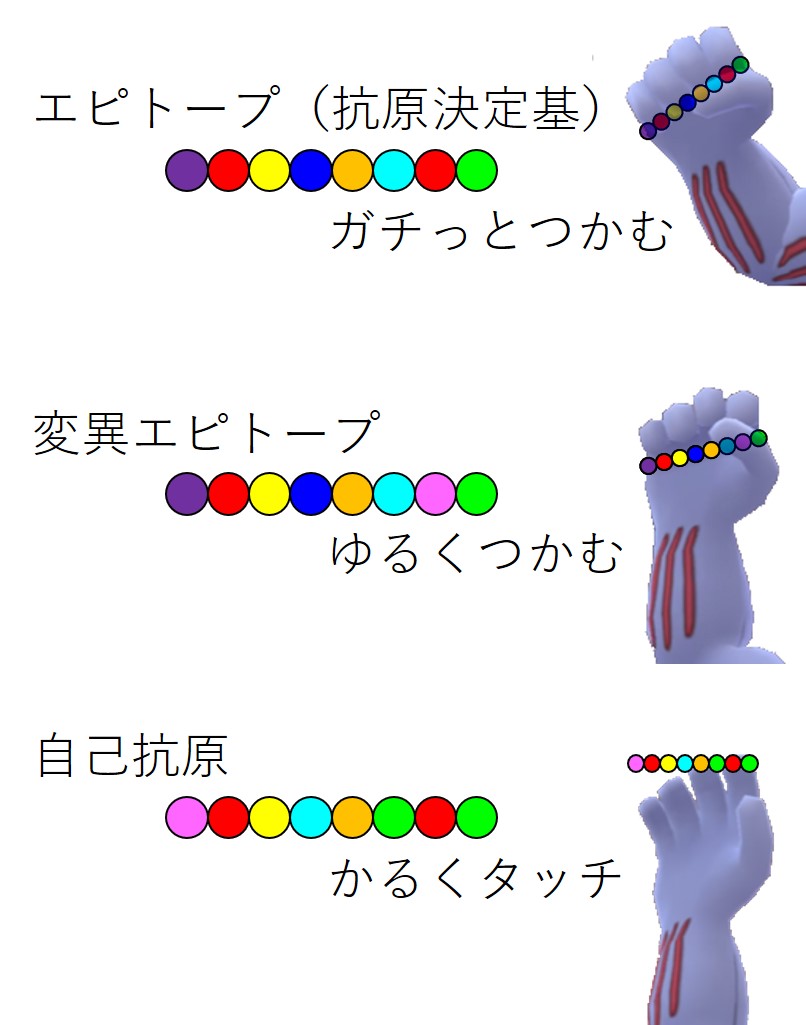

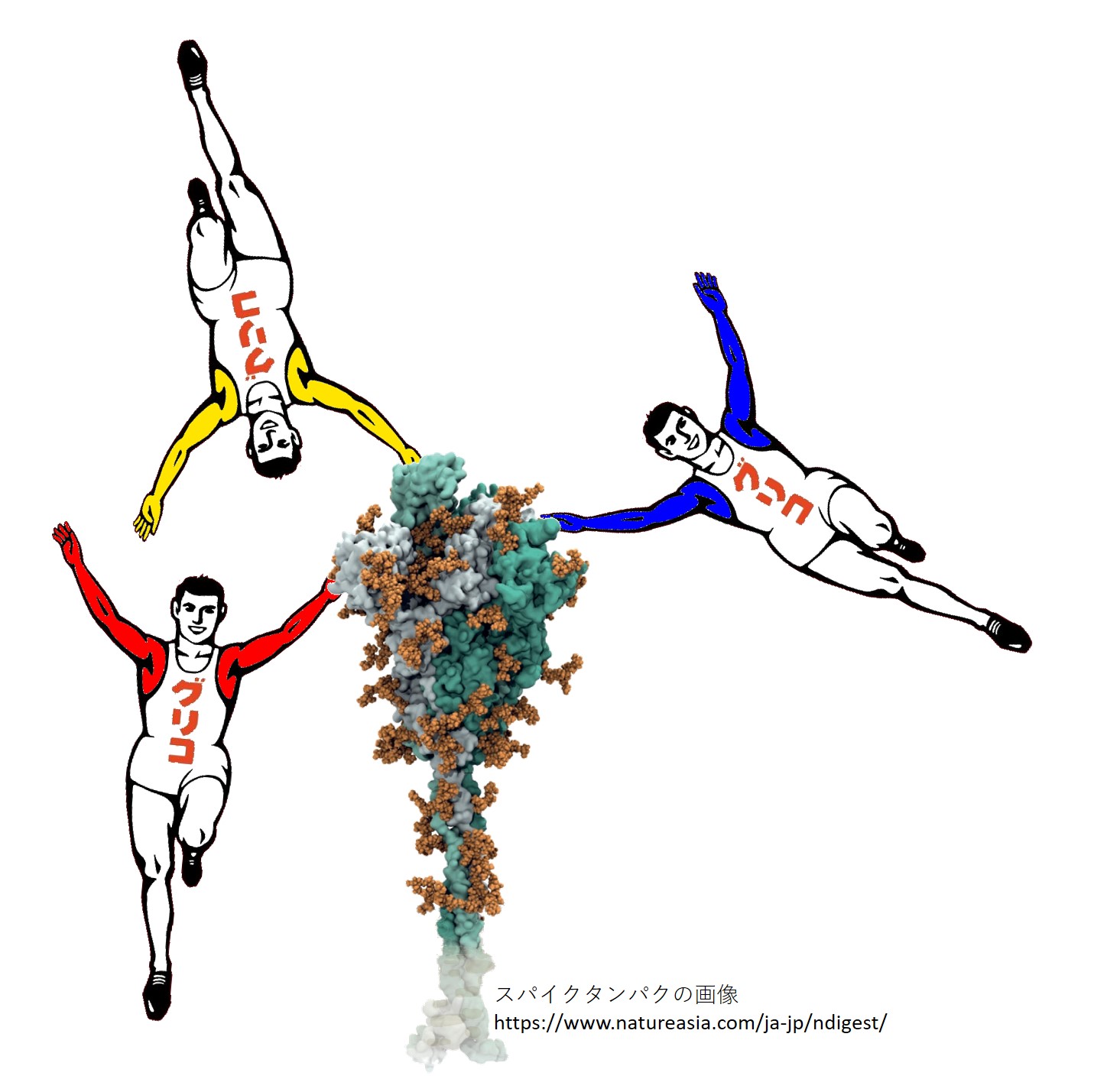

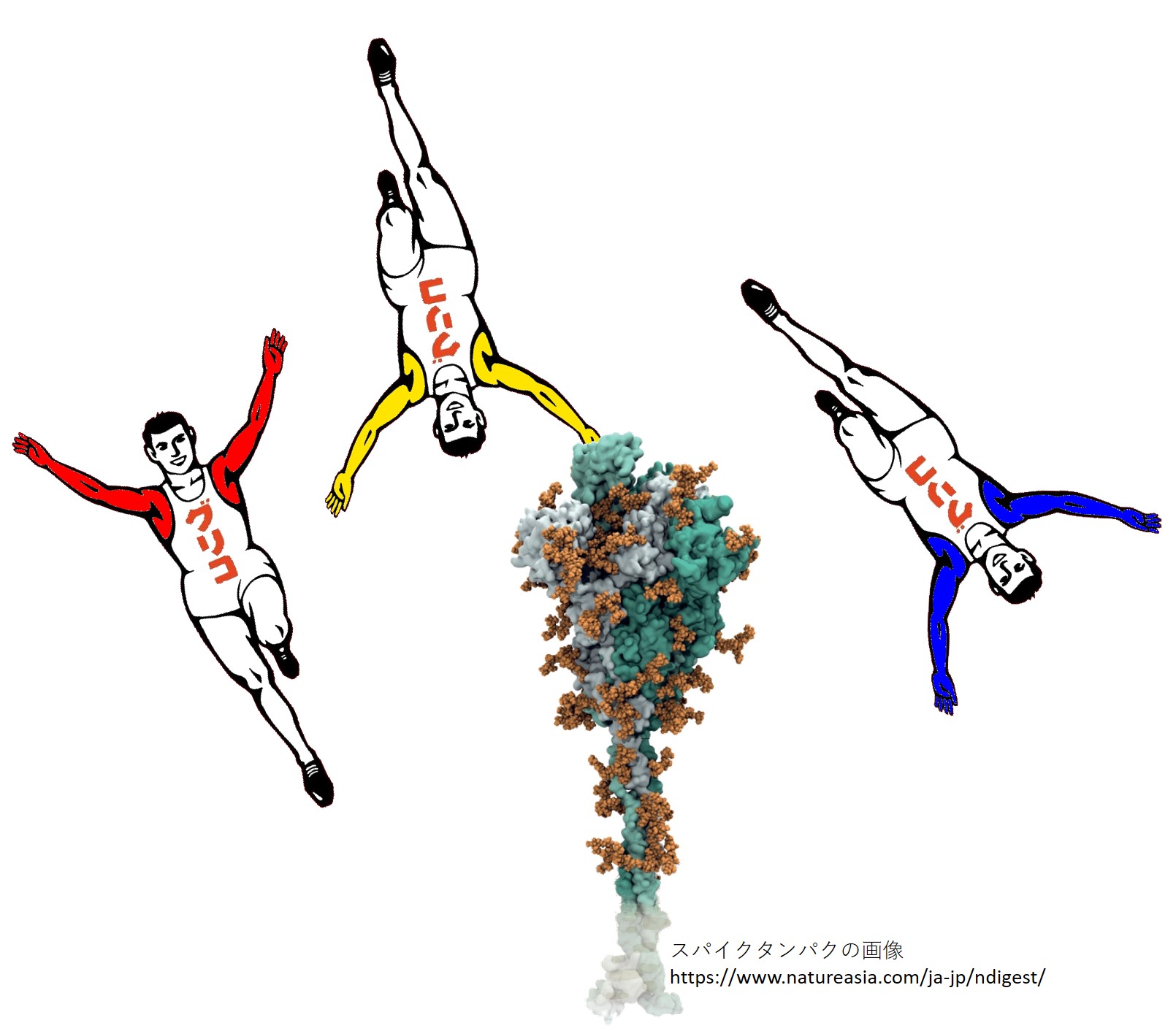

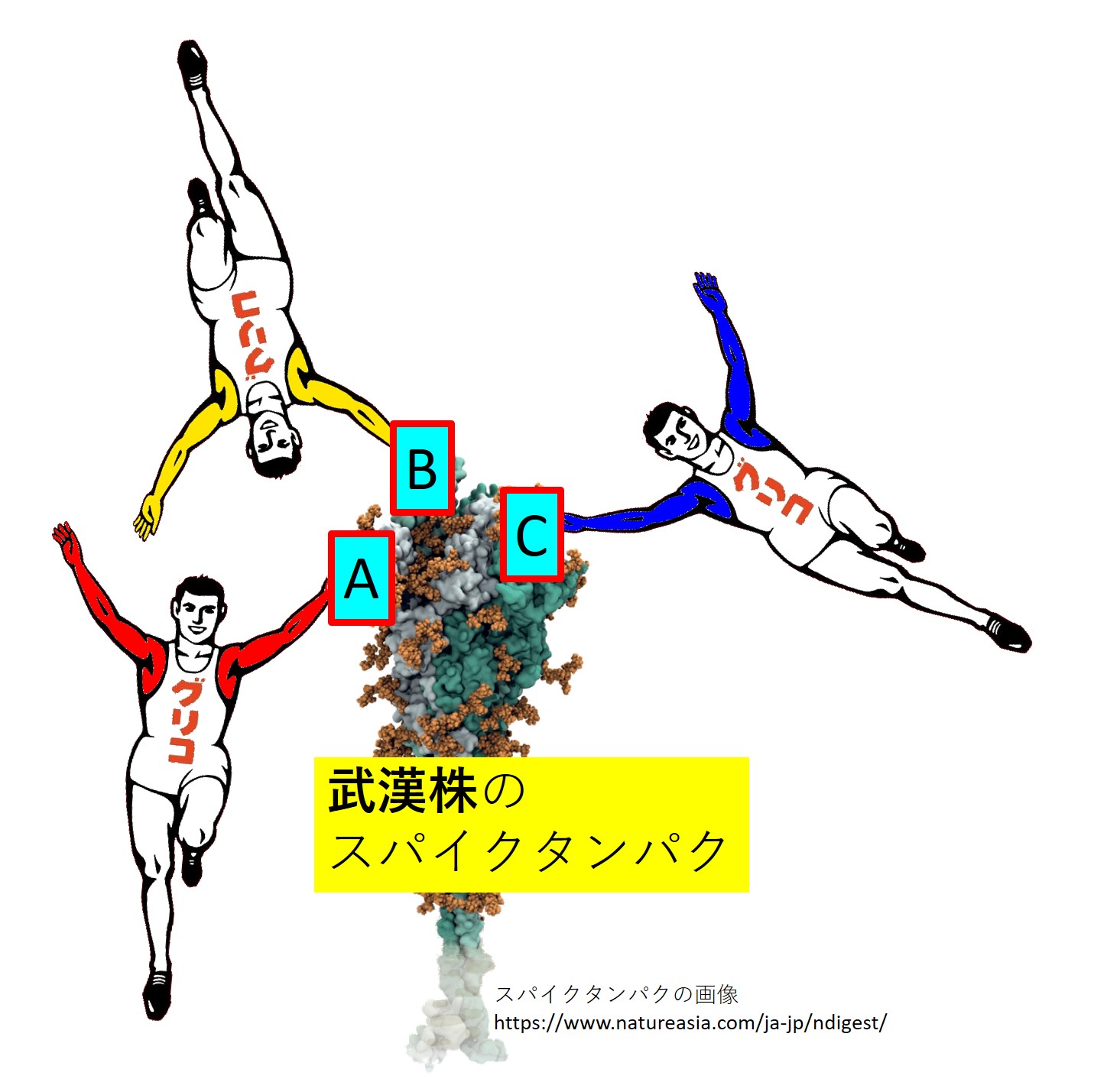

新型コロナウイルスが細胞侵入時に使う スパイクタンパク は、約1300個のアミノ酸が連なり、それに糖鎖がいっぱいくっついてできています(分子量は約18万~20万)。

同じ3個のスパイクタンパクが組み合わさってひと塊(三量体)の突起を形作っています(下の図では3色に塗り分けられています)。

長い長いアミノ酸の鎖の所々に、抗体のつかむエピトープが存在します。

代表的抗体であるIgG(免疫グロブリンG)も、約1300個のアミノ酸が連なっています(分子量は約15万~)。

体格的には、ほぼ互角ですね。

スパイクタンパクの表面に出ている数種類のエピトープを抗体がガチっとつかむと、こんな感じになります(下図↓)。

スパイクタンパク画像の出典:Nature ダイジェスト(Vol.18 No.10)「新型コロナウイルスが細胞に侵入する仕組み」

Nature ダイジェストに興味深い記述があります。

***********************************

このコロナウイルスは、豪奢(ごうしゃ)な糖の衣をまとっている。重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2(SARS-CoV-2)のトレードマークであるスパイクタンパク質の1つをコンピューター・シミュレーションで見たRommie Amaroは、目を見張った。ウイルスの表面から突き出すスパイクタンパク質には、糖鎖(とうさ)がびっしりと巻き付いていたのである。

カリフォルニア大学サンディエゴ校(米国)の計算生物物理化学者であるAmaroは、「これだけの糖鎖で覆われていたら、(抗体はコレを)ほとんど認識できません」と言う。

実際、外側のタンパク質を糖鎖で覆い、羊の皮をかぶった狼のように私たちの免疫系の監視の目を欺いているウイルスは多い。

***********************************

先ほどの図は修正しないといけませんね。

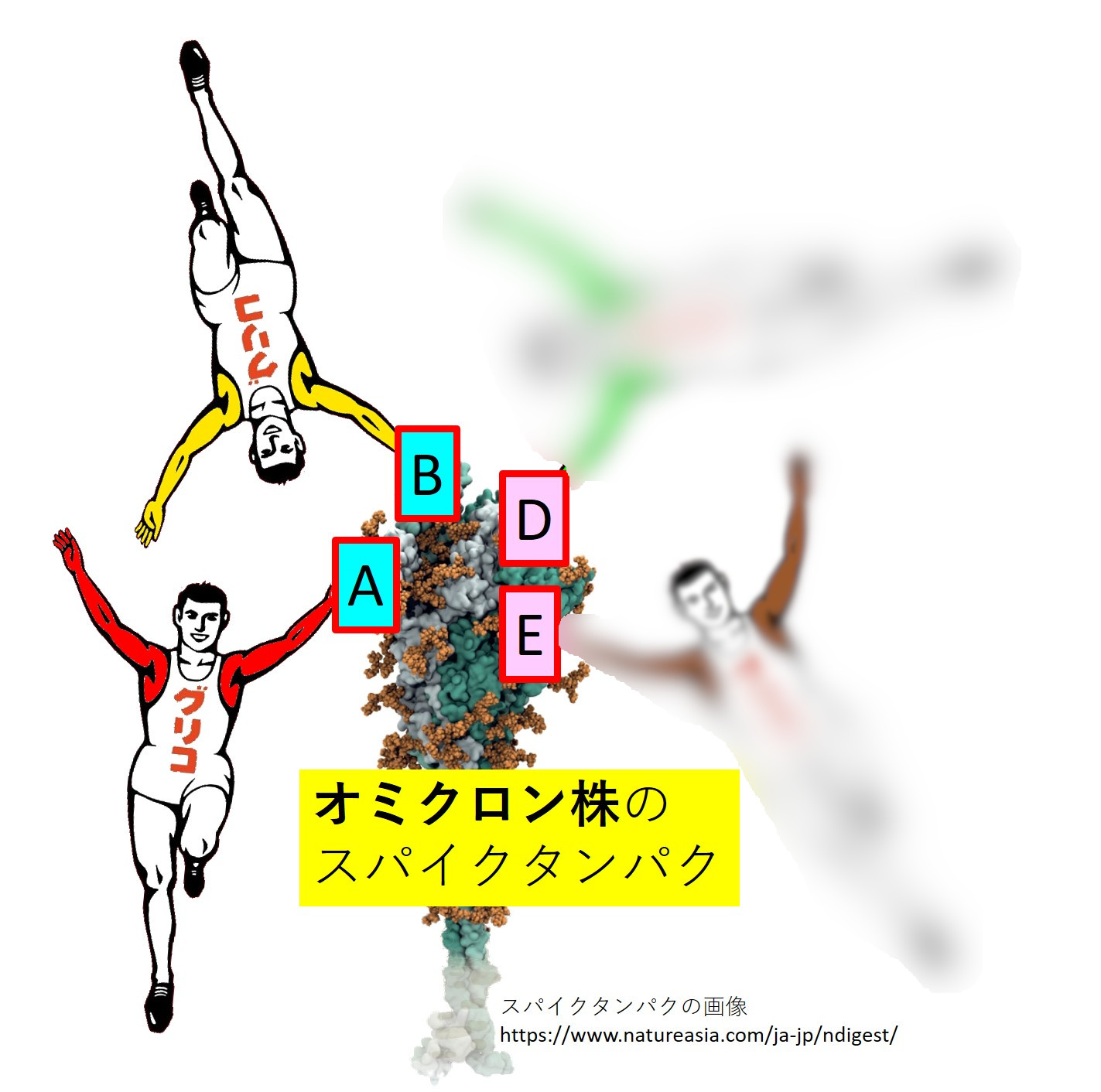

抗体は、糖鎖に覆われていないエピトープだけを、ガチっとつかめるのです。

これは、コロナ感染で抗体が役に立たない原因のひとつでしょう。

しかし、この手抜き解説ではこのことを深く追求しません。

抗原原罪の説明準備が整いました。

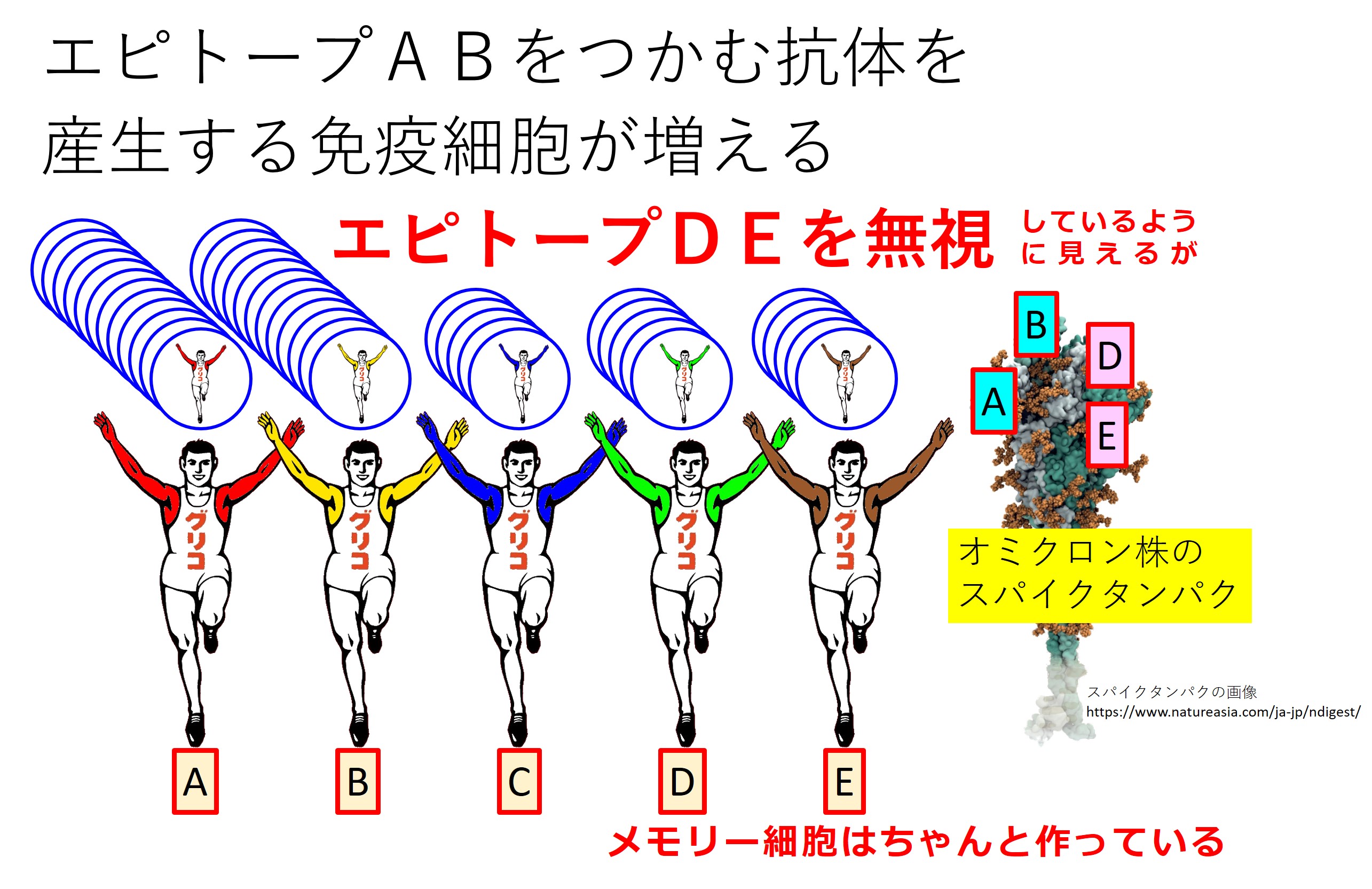

武漢株のスパイクタンパクには3か所にエピトープ(A、B、C)があるとします。

オミクロン株(初期流行型)のスパイクタンパクには4か所にエピトープ(A、B、D、E)があるとします。

両者で共通のエピトープは(A、B)です。

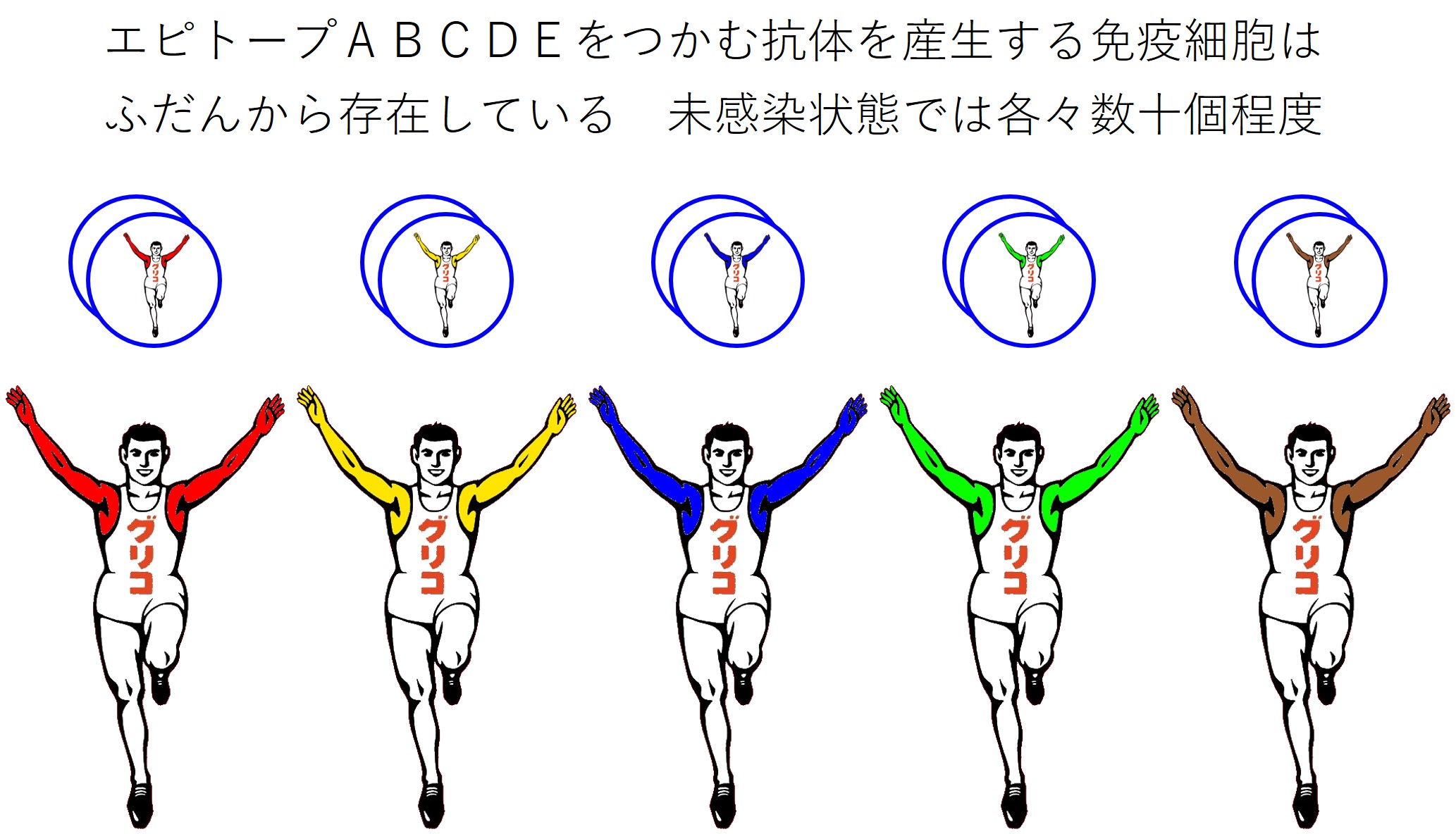

ヒトの免疫系は、いろいろなエピトープに対応する抗体を産生する免疫細胞を、ふだんから持っています(数十億~数百億種類に対応しているようです)。

コロナの感染経験がなくても、(今後出現するかもしれない変異株のものも含めて)コロナのあらゆるエピトープに対応する抗体を産生する免疫細胞を常に持っています。

抗体産生を担当するひとつの免疫細胞は、抗体1種類だけを作ります。

感染経験が無い病原体の抗原を認識する免疫細胞の数は少なく、同じ抗体を産生する免疫細胞は数十個を保持しているようです。

ヒトの免疫系は(数十億~数百億)✕(数十)個の抗体産生細胞をふだんから持っていることになります。

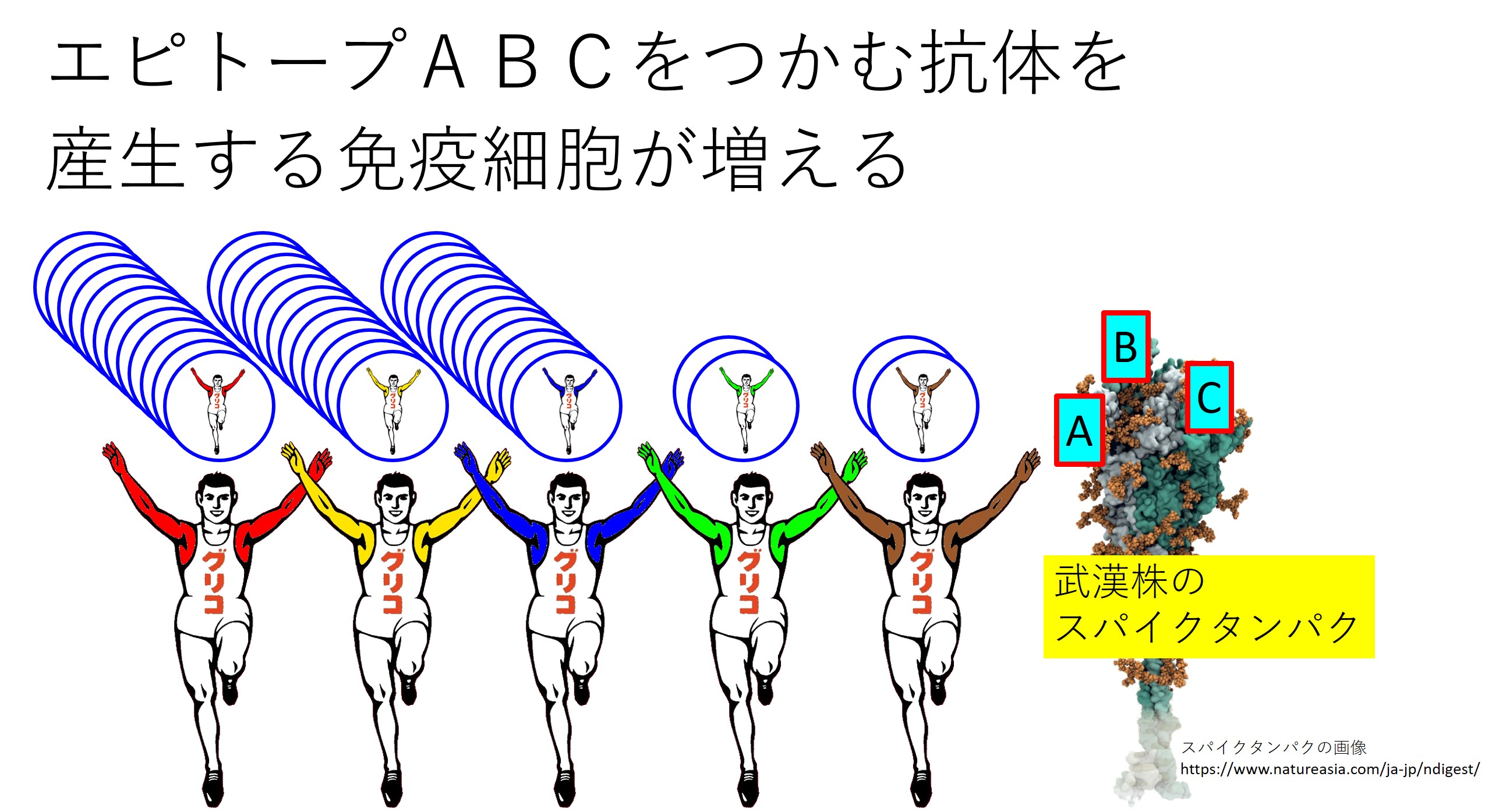

武漢株のスパイクタンパクを作るmRNAワクチンを接種した人は、3つのエピトープ(ABC)に対する抗体を産生します。

これらの抗体を産生する免疫細胞の数が数万倍に増加します。

十分長い時間が経過すると(コロナの場合は数か月と短い)、抗体を産生する免疫細胞の数は減少しますが、ふだんよりは多くの数が維持されます。

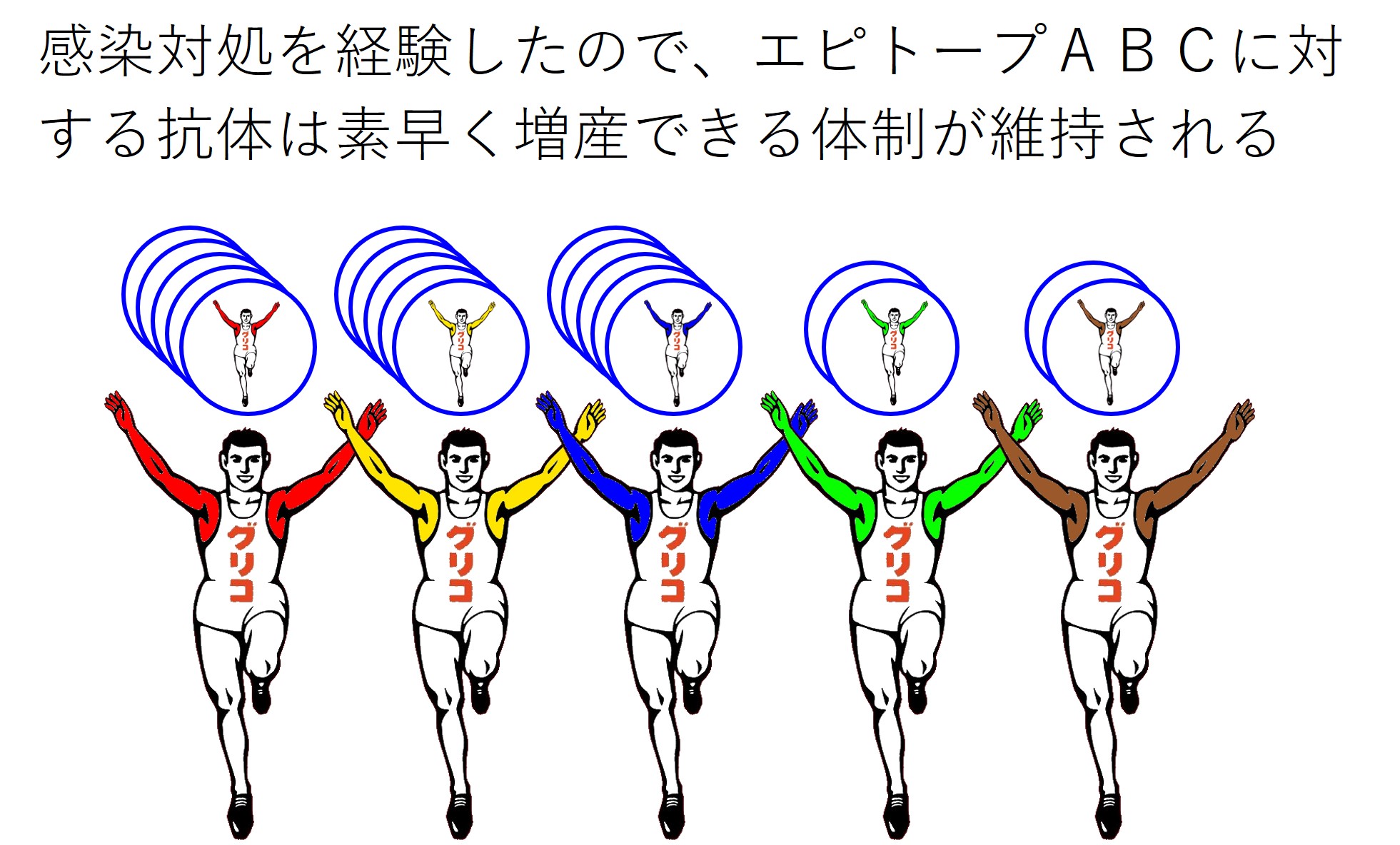

また、感染対処を経験したエピトープABCに対する抗体を産生する免疫細胞は、次の同様の感染に対して素早く反応して数を増せるような仕組みが構築され、維持されます。

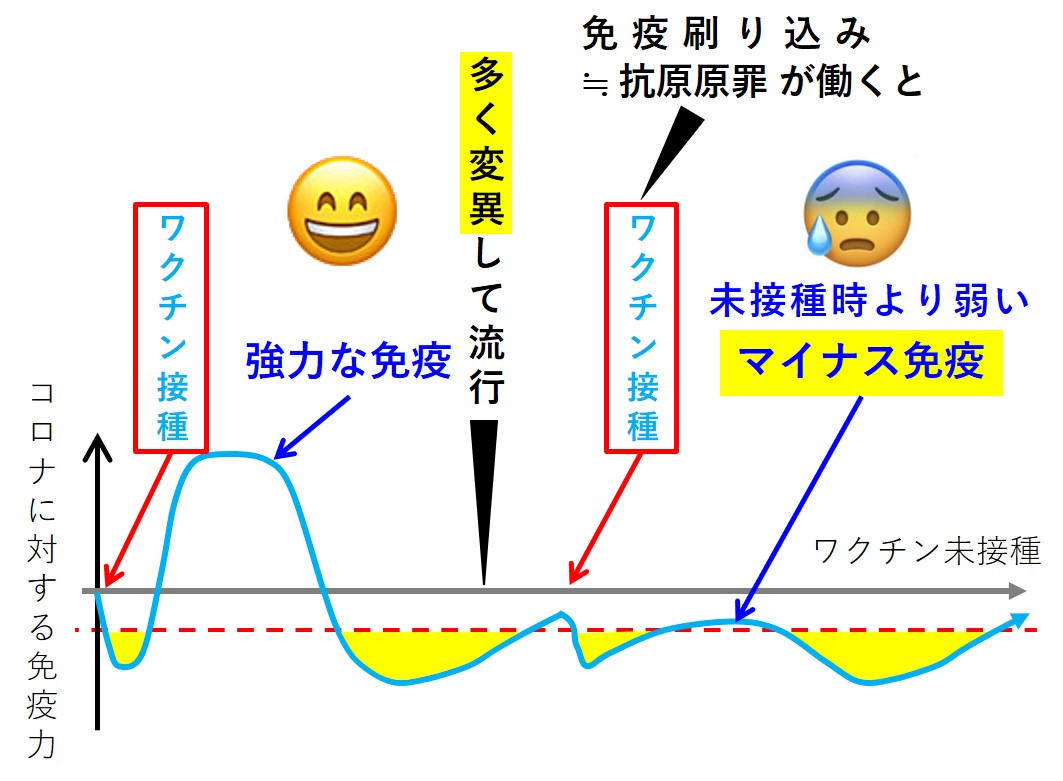

このとき、オミクロン株の感染がおこると(あるいはオミクロン株のスパイクタンパクによるワクチン接種がおこなわれると)、どのような抗体が作られることになるのでしょうか(→下図)。

これが抗原原罪です。

すでに増産体制の整っているエピトープ(AB)に対する抗体の増産で対応して済ませる。

免疫系の手抜きですね。

抗原原罪が起こる正確な理由はわかっていないようです。

コロナに対しては、抗体がさほどイイ働きをしていないことを考えると、別に抗原原罪が起こっても気にすることはない、とも言えますね。

しかし、スパイクタンパクにくっつく抗体の数が少なすぎると、ADE:抗体依存性感染増強という新たな問題の生じることがあります。

また、もっと深刻な問題は、(抗体を使わない)細胞性免疫にも抗原原罪が起こるということです。

細胞性免疫は、ウイルスに感染した細胞を見つけて殺します。

mRNAワクチンは、細胞性免疫をも刺激して感染に備えさせるようなので、そちらで抗原原罪が起こると感染細胞をうまく殺せないことになります(見逃しが増える → ウイルス増殖を許してしまう)。

幸いなことに、細胞性免疫が敵を認識する仕組みは、液性免疫(主役は抗体)と比べて変異に強く、抗体から逃避できるように変異したスパイクをもしっかりと捉えるようです。

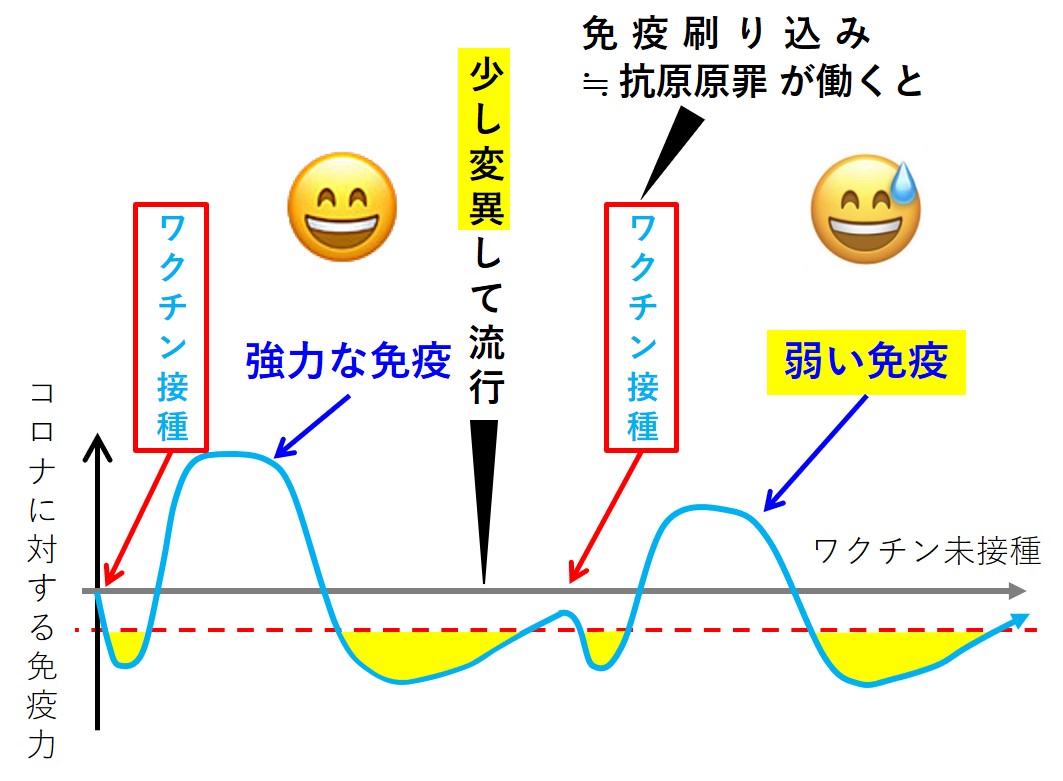

「免疫刷り込み」と「抗原原罪」とは、同じような現象なので区別しない人も多いようです。

区別する場合は、次の点の違いで区別するようです。

抗原原罪は、たとえばインフルエンザを例とすると、人生で最初に遭遇したインフルエンザについて何十年と続く強い免疫記憶が焼き付けられ、その後、色々と変異したインフルエンザに感染しても、毎回最初のインフルエンザのことを思い出して、最初のインフルエンザと共通のエピトープに対する抗体しか作らなくなることを指すようです。

免疫刷り込みは、先行感染(過去の複数回の感染)との共通エピトープに対する抗体だけが増産され、後行感染固有のエピトープに対する抗体が少ししか作られないというものです。

したがって、同じウイルスに繰り返し感染した時は、2回目以降は固有エピトープに対する抗体が産生されます。

ついでなので、免疫逃避変異 immune escape mutations についても説明しておきます。

ウイルスは複製・増殖しているとき、その遺伝情報はある確率で必ず変化します。

「必ず?」

そう、必ずです。

理由は簡単です。

環境は常に変化しています。変化しないウイルスは、いつかは新しい環境に不適応となり滅亡します。滅亡せずに残っているのは確率的な意味で「常に変化しているウイルス」です。

元祖武漢株が大流行しているときも、必ずたくさんの変異ウイルスが発生しています。

一般的には、環境にうまくあって大流行しているウイルス株の変異体の多くは環境適応に失敗して消滅しています。

先行感染、あるいはワクチン接種などで流行株に有効な抗体が体液中に大量に存在すると、「めちゃくちゃ強力な免疫状態」となります。

大流行株は増殖できなくなり、ワクチン接種は大きな成果を得ます。初めてファイザーのmRNAワクチンを導入した直後のイスラエルを見るとよいでしょう。

しかし、特定の抗体が存在するという環境に適応して増殖できる変異体が必ず出現します。

新しい変異株が大流行し始めたとき、体液中にある古い抗体は何の役にも立ちません。新しい変異株は大流行に成功します。

哀しいことに、抗原原罪が働くので、ワクチンに少々の変更を加えても変異株に強力に効く抗体を産生させることはできません。

現時点のワクチン技術では、ウイルスの変異と流行を予測して最適の抗体を流行前に準備させることはできません。

「口述原稿」のリンク元へ戻る: ▶ ▶ ▶

一般の方は、以下↓は無視してください。

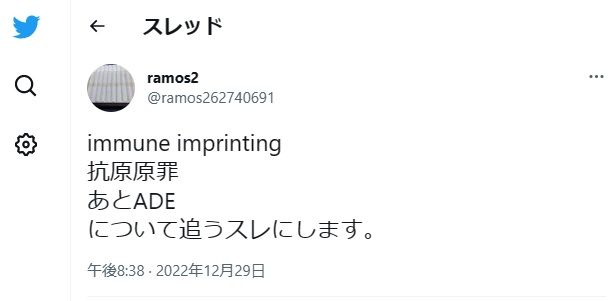

◆ 専門家による研究等を読みたい方はコチラ↓:ものすごく口の悪い「ラモス2号」さんのツイート

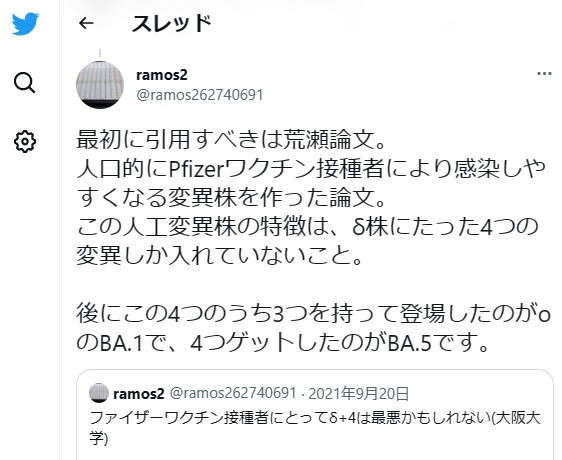

ラモス2号さんのツリーを辿れば出てきますが、まずは、荒瀬尚(大阪大学)等の研究グループによる発表が紹介されています。

↑研究紹介はこちら: プレスリリース 新型コロナウイルスの感染を増強する抗体を発見―COVID-19の重症化に関与する可能性―

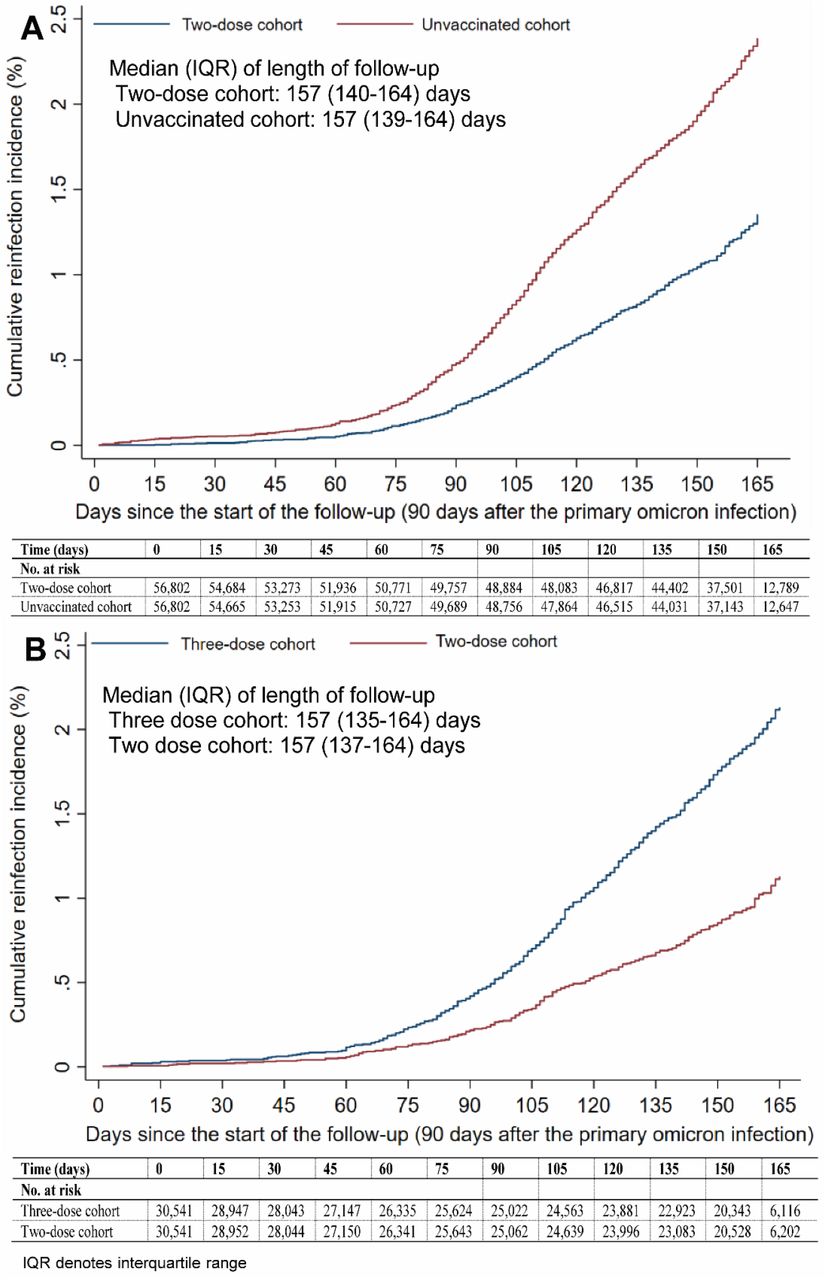

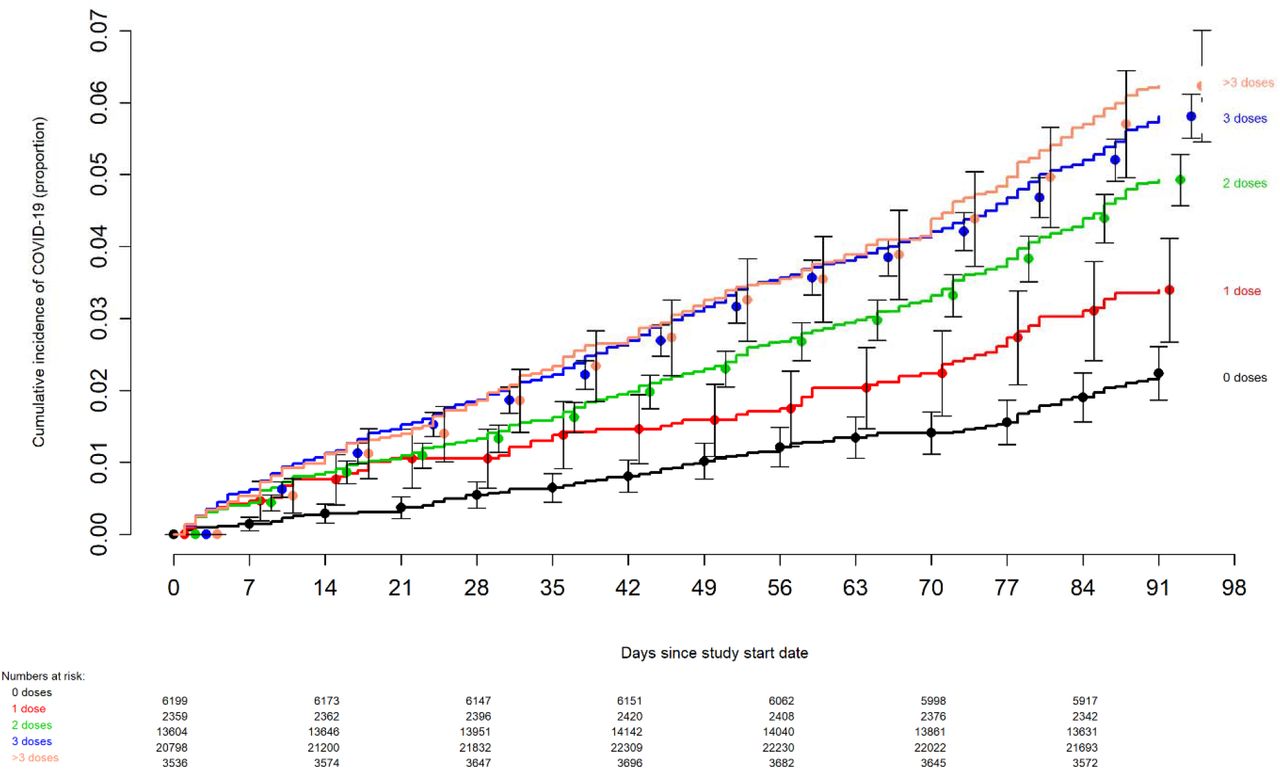

引き続き、口の悪いラモス2号さんのツリーより、カタールでの研究:1度目のオミクロン株感染後、2度目の感染状況をワクチン接種回数で比較

↑論文はこちら: COVID-19 primary series and booster vaccination and immune imprinting

同じく、暴言癖のあるラモス2号さんのツリーより「2価ワクチンの効果に見られた抗原原罪効果」(米国クリーブランドクリニック)

↑論文はこちら: Effectiveness of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Bivalent Vaccine

◆ 抗原原罪やADE以外でも注意を向けるべき現象 が起こっているようです。

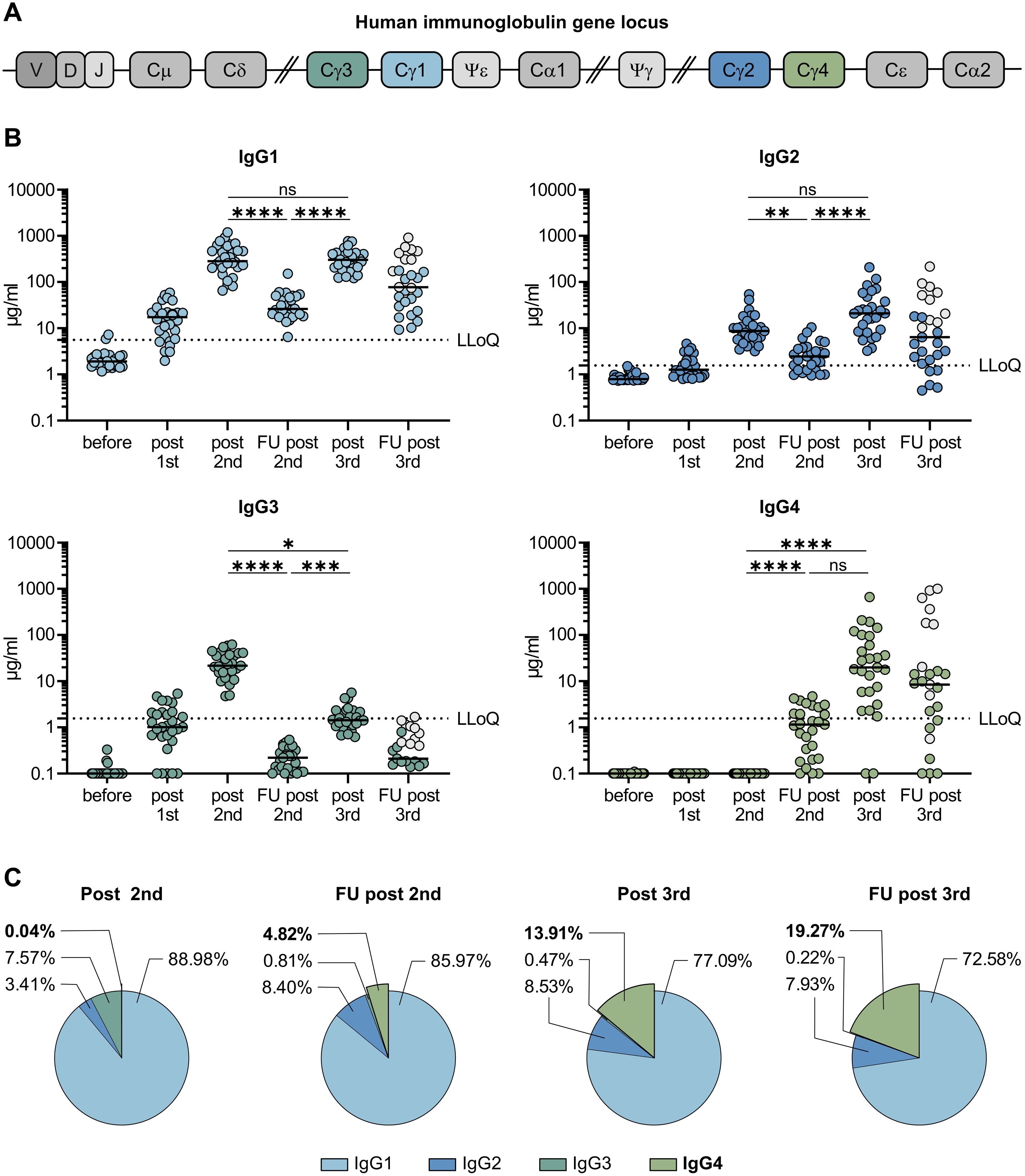

繰り返し接種により、抗体のタイプが「IgG1、IgG3」→「IgG4」へと クラス スイッチ していくようです。

その臨床的な意味合いはまだ不明です(現在、繰り返し接種の皆さんが人体実験中です)。良いことか?、悪いことか?、まだわかりません。

スギ花粉症の減感作療法で、同じような クラス スイッチ が起こるそうです。はたしてアレルギーと同じように、コロナウイルスのスパイクタンパクに対して免疫系が、のらりくらりとした応答になるのでしょうか?。

ステファニー・セネフさんのツイート↓

ネコのコロナウイルスの実験でも、ネコが死んでいく前に同じような クラス スイッチ (IgG4 が増える) が観察されているようです。

Stray, a student of comparative pathology @K9FCR さんのツイート↓

以上で、抗原原罪とは何か、逃避変異とは何か、手抜き説明を終わります。

詳細は「接種時期選定の参考」で説明しています(まだしていません。これから作る予定です)。

「口述原稿」のリンク元へ戻る: ▶ ▶ ▶

「補足説明7:感染例」のリンク元へ戻る: ▶ ▶ ▶

「補足説明8:2度目の感染」のリンク元へ戻る: ▶ ▶ ▶