音声を ON にして風と波の音を聴いてください

数十億年前の地球の海で「細胞生命」が誕生したそうです。

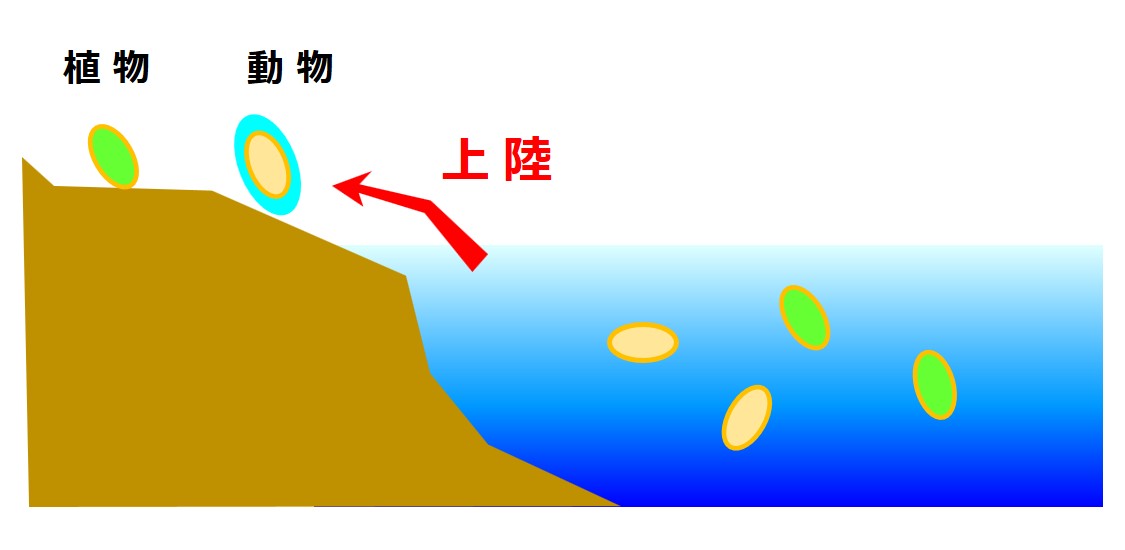

およそ5億年前に、細胞は海から出て陸上へ進出したそうです。

植物細胞は海を捨てて上陸しましたが、動物細胞は海をまとって陸上へ進出したそうです。

血液など、ヒトの細胞外にある液体の組成(塩分など)は太古の海の成分と似たところがあると考えられているそうです。

血管の中を「太古の海」が流れているということですね。

海の表面を進む水面波は主に風によって作られます。

この風波の進む速さは、毎秒数メートル(数 m/s)ですが、速いときは毎秒 10 数メートル(10 ~ 20 m/s)になるそうです。

ヒトの動脈を伝わる波(脈波:みゃくは:パルス・ウェーヴ)の進む速さは、いちばん太い大動脈あたりで 4 ~ 9 m/s 、(血圧測定に使う)上腕動脈あたりだと毎秒十数メートル、かなり細い動脈では毎秒数十メートルだそうです。

老化などで血管壁が弾力性を失って硬くなると脈波の進む速さは増し、大動脈あたりでも 10 m/s を超えるようになるそうです。

海の風波とヒトの動脈波は、同じような速さで進んでいます。

人が海の波に魅せられるのは、数十億年のつながりがあるからかもしれませんね。

音声は自分でONして下さい:↓

The power, the beauty and the colours of a breaking wave

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) April 22, 2025

pic.twitter.com/YfeUg6oYov

— ocean (@hawsett4) April 10, 2025

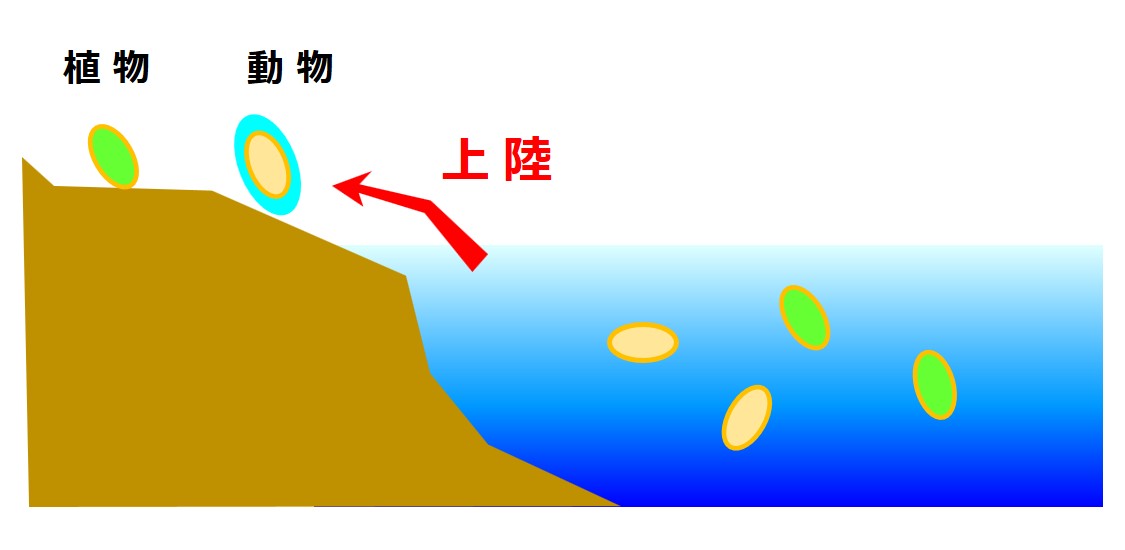

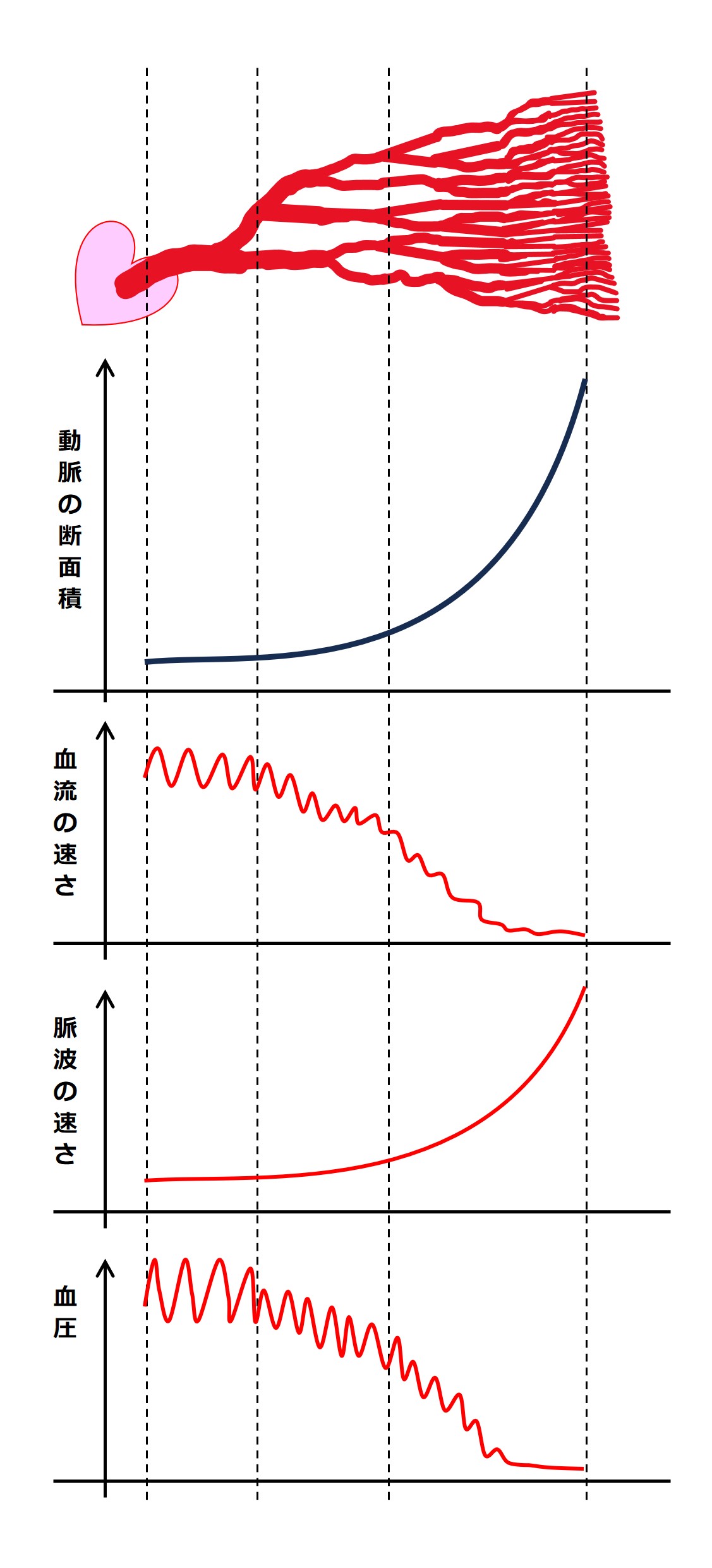

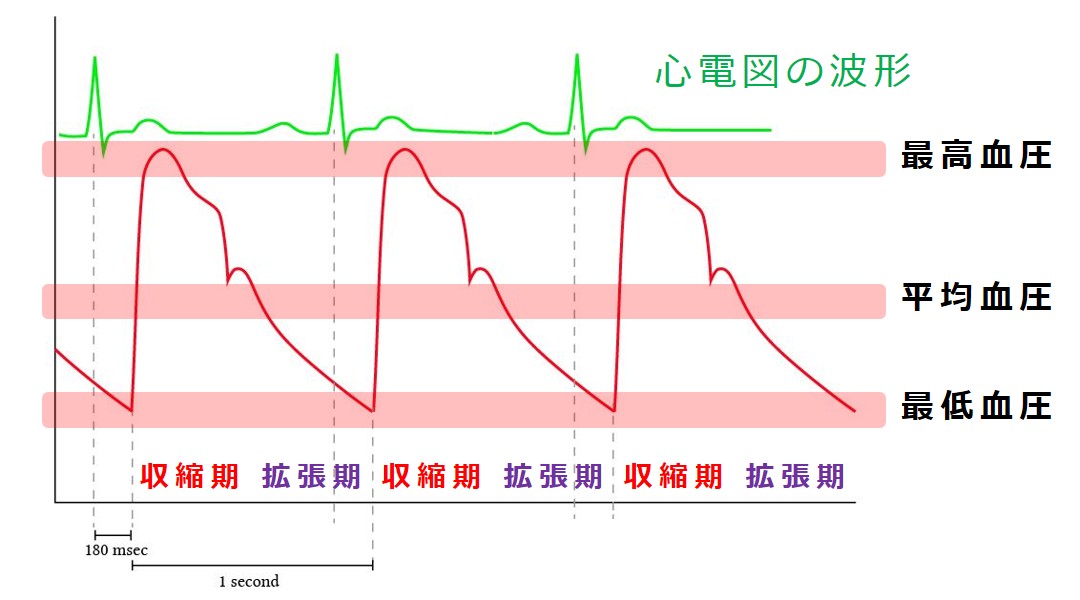

圧力を伝播する脈波と比べると、血液そのものはゆっくりと進んでいます。

大動脈あたりでは、血液の流れの十数倍の速さで脈波が進んでいるそうです。

脈波の速さは、末梢へ行くほど速くなりますが、血液の流れる速さは、末梢へ行くほど遅くなります。

末梢へ行くにつれて動脈はどんどん枝分かれしていきますが、断面積の合計がとても大きくなるので血液の流れは遅くなるようです。

あくまでイメージ図ですが、次図のような感じになります。

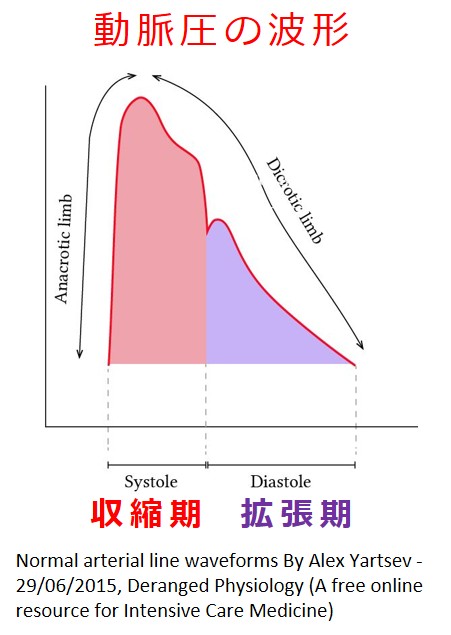

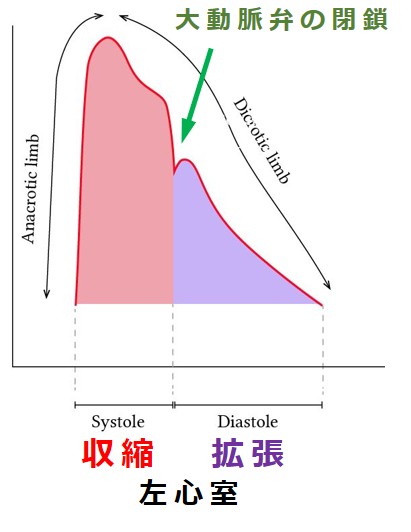

動脈によって脈波の波形は異なっていますが、心臓から出た大動脈あたりでは次のような形をしているようです。

図:Normal arterial line waveforms By Alex Yartsev - 29/06/2015, Deranged Physiology (A free online resource for Intensive Care Medicine):▶ ▶ ▶

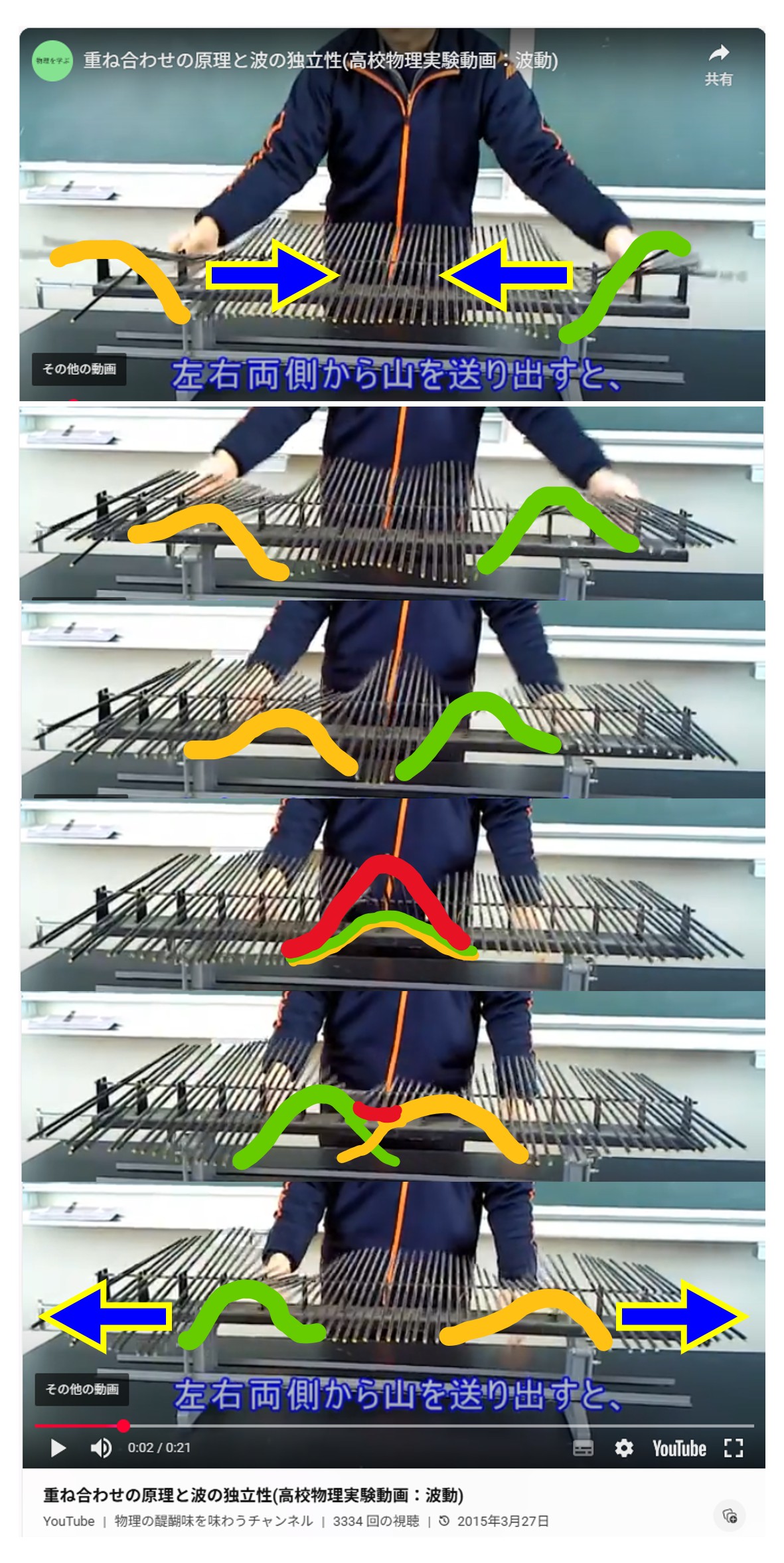

では、ここで、波の基本的な性質を少しだけ見ておきます。

脈波(みゃくは)は波(なみ)であり、次のような性質を持っています。

これらの性質について、ここではイメージ的な理解でかまいません。

次に紹介する動画は、左右から波をぶつけるとどうなるかという実験です。

波の山はぶつかると高くなります(重ね合わせの原理)。そして波と波は互いにすり抜けていきます(波の独立性)。

動脈の中で血液の最も大きな波が発生する場所は、心臓(の左心室)と大動脈の中です。

この最初の大きな波の山をここでは「オリジン」と呼ぶことにします(ここだけの呼び方です)。

簡易な血圧測定方法(コロトコフ法による手動血圧測定やオシロメトリック法などによる自動血圧計など)では、上腕動脈(や手首)まで伝播した「オリジン」の圧力を測定しています。

心臓(左心室)が強くギュッと収縮し始めると、左心室内に溜まった血液の圧力がドカーンと急上昇して、心臓と大動脈の間にある弁(大動脈弁)をガバッと押し開きます。左心室内の大量の血液は大動脈にドバっと一気に押し出されます。

押し出された大量の高圧の血液は、弾力性のある大動脈をグイっと押し拡げるので、大動脈壁の弾力的な反発を受けてギューッと絞めつけられます。

心臓が収縮をやめてシュワーッと拡張し始めると、心臓と大動脈の間にある弁(大動脈弁)は大動脈内に溜まった高圧の血液に押し戻されてパタンと閉鎖します。

閉鎖した大動脈弁では波の 反射 が起こります。図では弁の閉鎖直後に圧上昇が見られています。

こうした大きな一連の動きで最初の大きな波「オリジン」が作られます。

この大きな波は同じような伝達速度を持つ複数の いろいろな波が合成されてできている ので、大動脈の圧波形は少し複雑な形をしています。

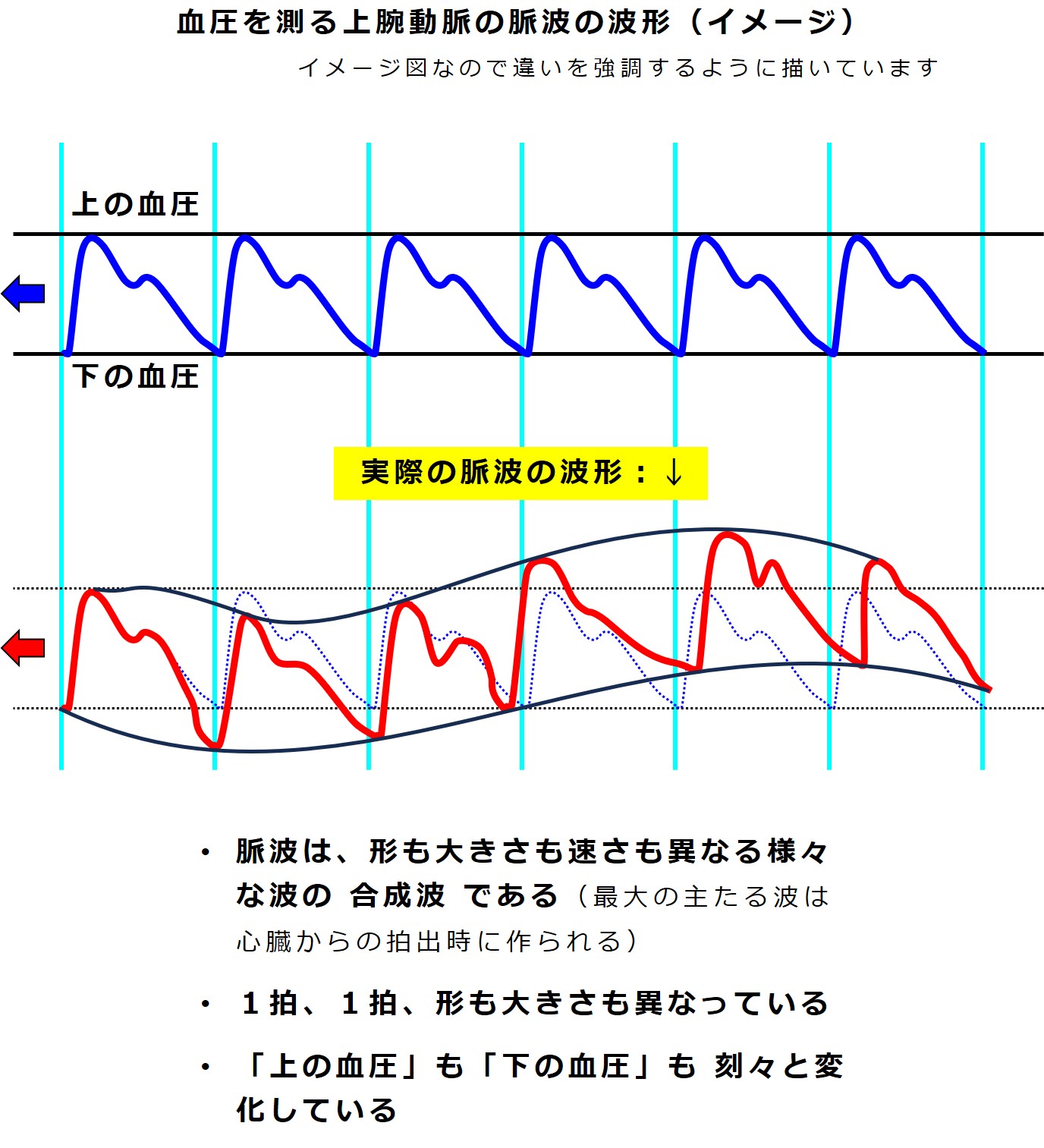

血液の流れる先では動脈が枝分かれしていますが、太い動脈の分岐部では特に大きな 反射 が起こっているようです。

血管内のあちらこちらで波は反射し、いろいろなタイミングで大きな波「オリジン」に重ね合わさっていきます。

ふだんの血圧測定は、上腕動脈まで伝播してきた脈波「オリジン」の血圧を測っていますが、心臓から出たばかりの「オリジン」からはかなり変形しています。

心拍の度に作られる波「オリジン」の形や大きさは異なっており、上腕動脈に到達するころには様々な反射(1つ前のオリジンの反射や2つ前のオリジンの反射など)が異なるタイミングで重ね合わさっており、脈波のひとつひとつが大きさも形も少し異なるものになっています。

したがって、上腕で(あるいは手首で)測定する血圧は、測定部位に到達する「オリジン」ごとに異なっており、そこに血圧測定方法による誤差が加わるので、連続して3回血圧測定をしたときに、毎回測定値が変化しているのは当たり前のことです。

続けて何度も繰り返し測定し、低い値が出て喜び、高い値が出て憂える、・・・あまり意味のないことです。

それよりも、安静時に、カフ(マンシェット、駆血帯)を心臓の高さに保って、おしゃべりせず、ゴソゴソと動かず、静かに1回測定しましょう。

毎日の少々の変動などを気にする必要もないでしょう。

一般的には、毎回の血圧の変化を気にする必要はありません が、その差異が大きすぎるときは(不整脈などの)病的意味を持っていることがあるので、かかりつけ医に相談するとよいでしょう。

このような脈波の伝播速度を測定したり、脈波の波形を微分したりして、血管壁の弾力性を評価する試みが行われています。

参考ページを紹介しますが、参考3はチラ見だけにしておきましょう。

参考1:PWV(脈波伝播速度)/ABI(足関節上腕動脈血圧比)とは

:▶ ▶ ▶

参考2:高田晴子先生の血管老化度をみる血管年齢は、健康指標です。

:▶ ▶ ▶

参考3:血管機能検査―CAVI,PWV,ABI

:▶ ▶ ▶

興味ある方は「Pulse Wave」などでネット検索すると、いっぱい参考になる図やウェッブページが出てきます。

しかし、それはあとで見ることにしましょう。

ここで大事なことは:

詳しい検査を受けなくても、脈圧が大きいときは血管が硬くなっているとわかります。

興味ある方は「Pulse Wave」などでネット検索すると、いっぱい参考になる図やウェッブページが出てきます。

オシロメトリック法の紹介もあります。

音は自分でONして下さい:↓:すぐに音量を調節して下さい:↓

finding peace in letting things be as they are.

— Earth (@earthcurated) April 29, 2025

pic.twitter.com/AusrhLoOAy

— Silenci (@silenciiii) April 9, 2025

— ocean (@hawsett4) April 20, 2025

— ocean (@hawsett4) April 28, 2025

— ocean (@hawsett4) May 4, 2025

— ocean (@hawsett4) May 28, 2025

— ocean (@hawsett4) June 2, 2025

— Silenci (@silenciiii) April 22, 2025

ブラウザの「戻る(<)」で本文に戻ってください。