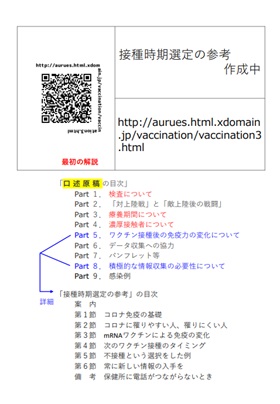

接種時期選定の参考 (旧)

→ → → 最初の解説:▶ ▶ ▶

取り急ぎの 内容縮小版 はコチラ → → → 「接種時期選定の参考」の縮小版

発熱外来で「新型コロナ感染症の可能性がある」と私が診断した患者さんには、次の図を示しながら、ワクチン接種のタイミング等を考えるときに参考となることを紹介しています。(図をクリックする → 拡大されます)

以下の説明はかなり長いので、発熱などの症状が少し落ち着いてから目を通し、次のワクチン接種をどうするか考えるときの参考にしてください。

注:このウェッブページのアドレスを失わないように気をつけて下さい。ネットで検索しても見つけ出すことは不可能です(※0-1)

少し書きこんだもの ↓

裏面 ↓

↑ の 口述原稿(発熱外来受診当日に口頭説明を受けなかった患者さん用)

外来での具体的な説明は、患者さんの置かれている状況(ワクチンをいつ接種したか、あるいは接種していないのか、同居家族の情報やお仕事の内容等)に応じて変えています。

患者さんの将来的なワクチン接種については、「自分で情報を集め、自分で判断してください」というのが私の基本的な立場です。

免疫というのは個人差が大きいので、ひとりひとり今後の選択肢は異なっているだろうと私は考えています。何がベストの選択なのかは、私にはわかりません。ワクチンを含むコロナ対処方法の改良も進められていくことでしょう。

このページの目標は、ひとりひとりが自分の選択肢について、自分で情報を集めて考えることができるようにすることです。

したがって、基本的なことからきちんと説明します。

ワクチン接種後の免疫力の変化は、私が多くの患者の臨床観察を通じて得た知見に基づいています。当然のことですが、解釈においては様々なバイアス(認識の偏り)がかかっています。

特にワクチンについては、新しい研究結果や作用機序の説明等が次々と出ていますので、このページの説明も修正していく予定です。

なお文脈により誤解を生じないと考えられる場合、2019年出現の COVID-19(新型コロナウイルス感染症)も、そのウイルスとされる SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)も、「コロナ」と一言で済ませます。

また、2022年現在日本で利用できるコロナ用ワクチンは mRNAワクチン(ファイザーとモデルナ)だけなので、特に mRNA を強調したいとき以外は「ワクチン」で済ませます。(→その後、選択できるワクチンの種類は増えていますが、主流はなお mRNAワクチン のようです)

★ 疫学的研究の「メタコビ」登録に協力される方はコチラ↓↓↓

2022年(令和4年)9月までは、全患者について医師から発生届が保健所に提出され、そのデータに基づく分析が行われていました。しかし9月から、発生届の対象は高齢者や妊婦等だけとなり、日本でのデータに基づく分析ができなくなりました。そこで感染者の任意協力を得てデータを直接収集する試みが始まっています(→2023年令和5年5月8日をもってコロナの法的扱いは2類から5類に変更され、発生届も無くなりました)。

神経系や免疫系は「学習システム」であり、生まれたあとの体験の違いにより多様化し、 大きな個体差 が作られていきます(※1-1)。

同じものを見ても、ひとりひとり捉え方(つまり脳の反応)が大きく異なるように、同じ刺激に対する免疫応答もひとりひとり異なっています。

次回(3回目?、n回目?)のワクチンを接種したほうがいいのか、接種しないほうがいいのか、もし接種するならば今回の感染の何か月後に接種するのがいいのか、といったことはひとりひとり異なっています。

第1節では免疫系の「学習による変化」という視点から、コロナに対する免疫の説明をおこない、次の第3節でmRNAワクチン(ファイザーやモデルナ)による免疫の変化を説明します。

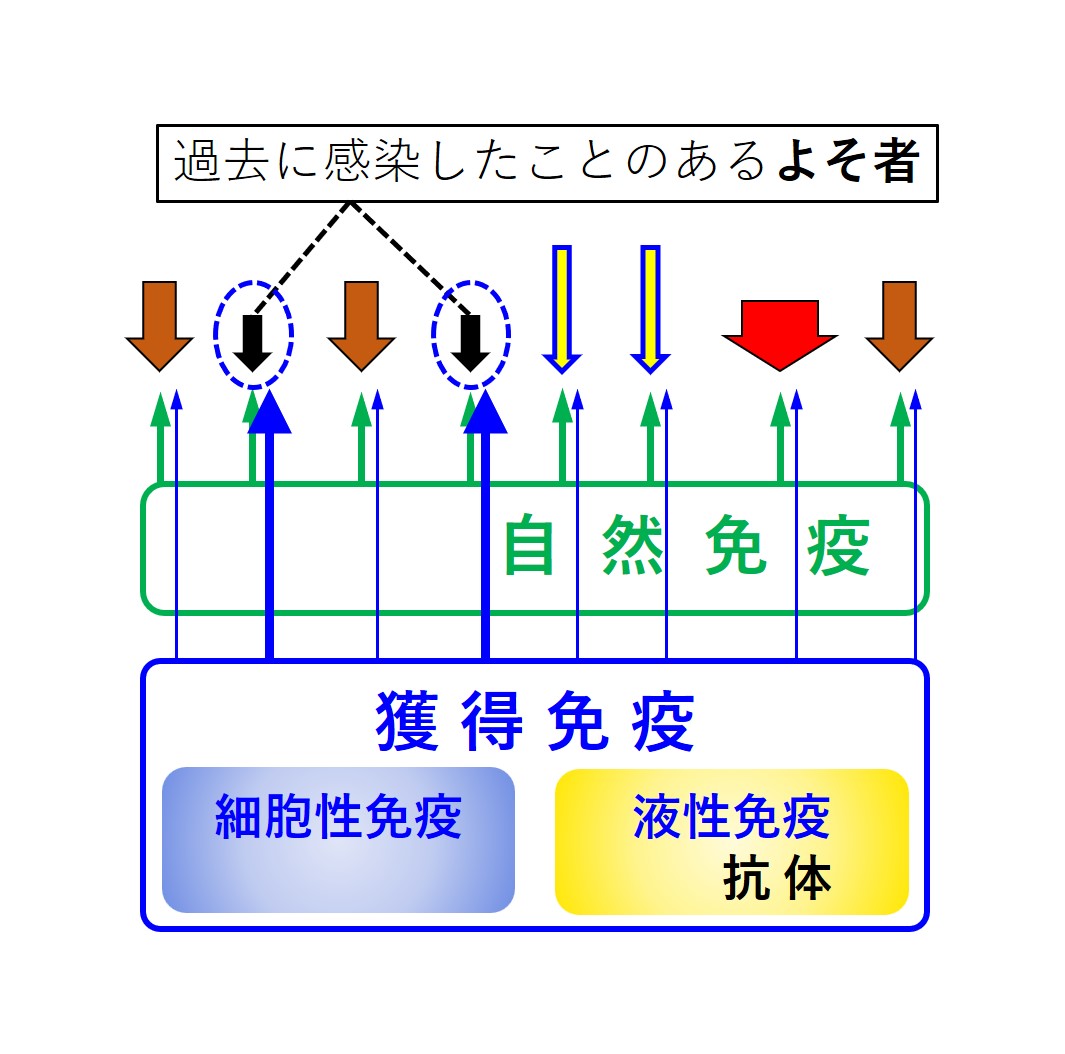

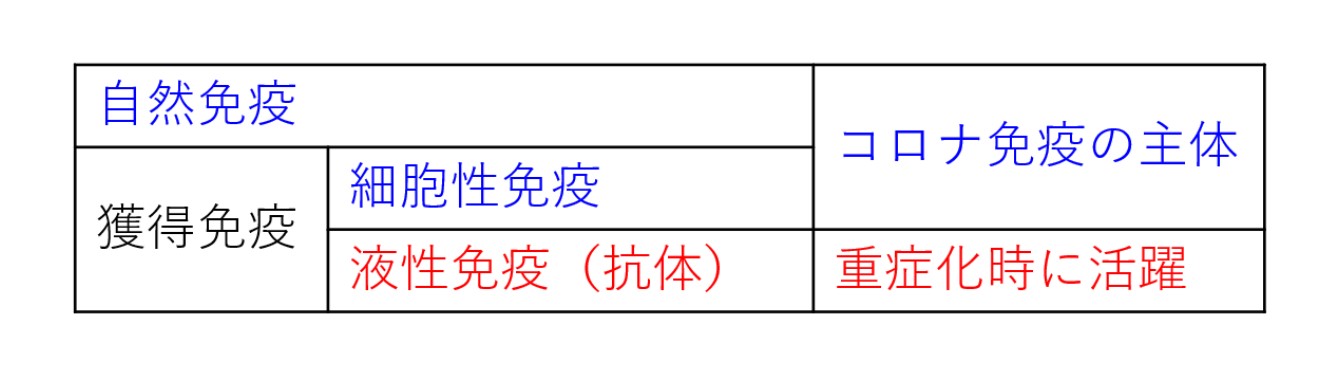

最初に、免疫系の役割分類をごく簡単に紹介しておきます(下図参照)。病原体としてはウイルスを想定しておきます。

ここで覚えていただきたい用語は「自然免疫、獲得免疫、細胞性免疫、液性免疫、抗体」の5つだけです。

ヒトの免疫系は大きく「自然免疫」と「獲得免疫」とに分類されています。

「自然免疫と獲得免疫(パッと見てわかる説明)」は コチラ:▶ ▶ ▶

自然免疫 innate immune system(生まれたときにはすでに成熟していてすぐに働ける免疫)は、あらゆるウイルスの侵入に対して、いつもだいたい同じような強さで対抗します(つまり、学習効果が弱い)。侵入者が少ない時は自然免疫だけで撃退できます。

自然免疫を担う細胞は、次の獲得免疫を担う細胞とは異なる方法を用いてウイルスを見つけていますが、ご興味ある方は参考書等をご覧ください。

獲得免疫 adaptive immune system(実際に感染することで強化されていく免疫;適応免疫と訳すこともあります)も、あらゆるウイルスをふだんから認識できていますが、実際に侵入してきた相手と戦う時は、その相手を特異的に認識できる免疫細胞の数を著しく増やします。また戦いの後も、その特定の相手を認識できる免疫細胞の数を感染以前よりも多く保持することにより、同じ相手の二度目の侵入を効果的に防ぎます(つまり、学習効果が強い)。獲得とは、学習によって強化されていくという意味です。獲得免疫は「抗原特異的 antigen specific」であることが大きな特徴です。

ワクチン接種の主目的は、病原体侵入の代わりを務めて特定の病原体に対する獲得免疫を強化しておくことです。

獲得免疫のうちウイルスを相手に直接働く部分は、 細胞性免疫 と 液性免疫 に分類されます。細胞性免疫は、ウイルスに感染した細胞を見つけて細胞死に導きます。液性免疫は主に 抗体 を作ってウイルスをマーキングしたり、ウイルスの細胞への付着・侵入を阻止したりします。死んだ感染細胞や抗体で標識されたウイルスは自然免疫を担う細胞によって食べられてしまいます。

細胞性免疫も抗体と似たような識別能力を持つ道具(T細胞レセプターと呼ばれる抗原受容体)を使ってウイルス感染細胞を見つけています。

注意:ときどき、ワクチンに頼らない「自然状態で働いている免疫 natural immunity」のことを「自然免疫」と呼んでいる人がいますが、用語としては間違った使い方です。自然な免疫 natural immunity は、自然免疫 innate immune system の働きと獲得免疫 adaptive immune system の働きとに大きく分けることができます。英語の「innate」は、産まれながら持っている、生来の、という意味です。

コロナウイルスは新型以前に旧型が4種います。数十年前~数千年?以上前から「風邪の原因ウイルス」のひとつとなっているそうです。

したがってコロナの研究そのものは昔からされています(特に獣医さんが詳しいようです)が、コロナに感染した時に、主に働いているのは自然免疫と細胞性免疫の部分のようです。重症化してウイルスの数量がとても大きくなった場合は、液性免疫(抗体)の働きが重要になります。

つまりコロナの場合、重症化しないときは、抗体の出番はあまりありません。

重症化するとなぜ抗体が重要なのか、わかりやすく単純化して説明します。

病原体や免疫の「 質 」に考慮すべき優劣がない時、感染が成立するかどうか、感染後に重症化するかどうかは「 数の勝負 」です。

物質的な大きさは、細胞 > ウイルス > 抗体 の順に小さくなるので、細胞 < ウイルス < 抗体 の順に数を多くできます。

細胞性免疫は、感染した細胞に対して働きかけます。数の面では「細胞 vs 細胞」となるので十分勝負できます。

しかし、細胞性免疫が個々のウイルス粒子を相手にすると、数で負けてしまいます。そこで個々のウイルス粒子に対しては(液性免疫を担う細胞が分泌する)抗体で対抗する必要があります。

コロナでも、液性免疫(抗体)は重要であり、重症化する(つまり、ウイルスが爆増する)場合は、数で負けないために抗体が必須となります。

しかし日本人の場合、コロナで重症化するのは人数的に一部の人であり、重症化リスクの小さい多くの人は、コロナ用の抗体を作ったり増やしたりすることを最重要視する必要はありません。

抗体の準備に一生懸命取り組むよりは、規則正しい生活をすること、栄養バランスのよい食事をすること、よく寝ること、適正な体重を維持すること、過剰なストレスを避けること、疲労感のあるときは無理しないことなどで、「 免疫力全体が低下しないように心がけること 」の方が重要でしょう。

「先天的に・・・抗体を作ることができない人でも新型コロナウイルス感染から無事に回復できるようです」と紹介されています(宮坂昌之氏による著書:新型コロナワクチン本当の「真実」pp.118-119)。他の記事を第6節で紹介します。

好中球、マクロファージュ、リンパ球、サイトカイン、インターフェロン、抗体、補体、・・・・・といった名前は聞いたこともあるでしょうが、 免疫という働きは、多くの細胞や物質による チームプレイ です。

感染した病原体に応じて、(次回以降も)最適の免疫応答ができるように、各細胞の増殖や働き、物質の分泌等が調整されます。

免疫反応は、強ければイイというものではありません。反応が強すぎると、敵であるウイルスをやっつけるどころか、自分の臓器そのものに大きなダメージを与えることになります。

たとえば、九州の熊本に上陸して占拠した敵軍を一気にやっつけようとして大量の砲弾を射ち込むと、敵は全滅できるかもしれませんが、巻き込まれた住民も全滅してしまいます。

そういうふうにならないように、自分自身を保護しながらウイルスをやっつけるために、免疫を構成する各種の細胞や物質の働きが調整されます。

免疫の働きは高度の複雑なチームワークです。

「抗体が無い、では抗体を作ろう」、「抗体が減った、では抗体を増やそう」といった単純な発想で扱えるものではありません。

また、抗体の「質」も重要な問題です。質の良くない抗体の存在により、かえって感染しやすくなったり、重症化しやすくなることもあります。

自然なコロナ感染では、主な症状が消えて治った後も、ウイルスは身体内(腸管等)に長く残るようです(人によって異なりますが:数週間~数か月~半年以上、糞便中のウイルス排泄を認めることがあるようです)。

腸管等に残されたウイルスは、免疫系のトレーニング相手として使われている可能性があるようです。

感染症の症状が消えたときに、感染ウイルスに対する免疫は完璧に仕上がっており、ウイルスは身体から完全に駆除されていると思っている人が多いかもしれません。

実際には、少数のウイルスは腸管等にある特別な場所で、生かさず殺さずの状態で「飼われる」ようです。

そうしたウイルスは、そのウイルスに対する免疫を熟成させていくためのトレーニング相手として使われているのかもしれません。

免疫系の熟成は凡人の作文に似ています。天才はさっと作って終わりですが、凡人はそれをなんども読み返して直していきます。コロナ感染後の熟成過程では、優れた抗体の選択だけでなく、コロナ以外の病原体に対する免疫との関係も調整され、コロナ用の免疫が最適化されていくと考えられます。

ある程度長期間腸管にウイルスが残っているほど良い免疫ができるようです。

しかし、こうして出来上がるコロナ用の自然な免疫は、あとで紹介しますが、「弱くて長続きしない免疫」です。

もちろん、あまりにも長期間(身体内のあちこちに?)ウイルスが残る人は慢性的症状(Long COVID)に苦しむこともあり、免疫系に個人的な弱点があると考えられます。(Long COVID:コロナ後遺症という誤訳がよく用いられています。後遺症ではなく、ウイルス持続感染による現症です)

強いストレスを受けて免疫力が低下するたびにウイルス活動が再活性化する人もいるようです。

以上、免疫系の役割分類をごく簡単に紹介しました。これから、コロナに感染した時にどのような免疫ができるのか、抗体を含めて紹介します。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

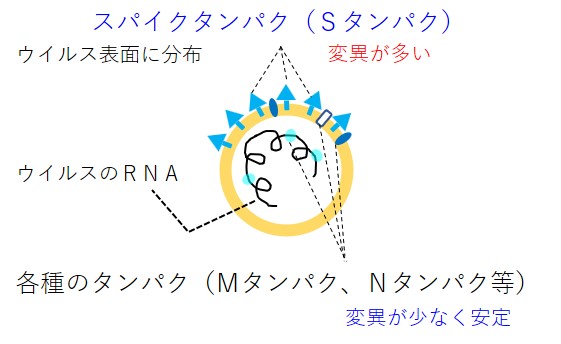

コロナに感染した人の身体内には、次図のようなウイルスが丸ごと入っています。ウイルスの詳しい構造図はネットで調べて下さい。

自然な感染では、コロナウイルスが持つすべての固有成分(主にスパイクタンパク、Mタンパク、Nタンパク等の蛋白質)を認識して適切に反応できる免疫がバランスよく作られます。

しかし、コロナの感染によって抗体が作られるとは限りません。コロナの場合、無症状 ~ 軽症者では抗体が産生されない、もしくは少量しか産生されないことが知られています。

中等症以上になると抗体が産生され、重症になるほど多くの抗体が産生されます。

ウイルス感染症の治癒後も、同じウイルスによる次の感染に備えて、免疫をある程度維持することが必要です。

麻疹(はしか)や風疹では、感染やワクチン接種によって産生の始まった抗体が10年 ~ 20年以上、少しずつ減りながらも再感染予防に有効な量が作られ続きます。

しかし、コロナでは抗体産生が早々に終わってしまう ようです。早い人は数か月以内、遅くても数年以内に抗体の産生を停止するようです。(コロナに対する細胞性免疫もわりと早く衰えると考えられます:詳細調査中)

その理由として

等が考えられますが、詳細は不明のようです。

いずれにせよ、風疹や麻疹と異なり、(重症を除き)コロナの免疫では抗体が重要な働きをしていない ということが、ワクチンの効果を考えるときに重要なポイントとなります。

また、他の感染症では抗体産生がグンと増えて重症化をしっかりと防いでいるのに対し、コロナでは「重症化に遅れて抗体産生が増えている」という特徴があるのではないかと指摘する人もいます。

つまり、免疫系は、本当は抗体なんかでコロナに対抗したくないのだけれども、不幸にも重症化しちゃったから「この際、しょうがない、禁じ手の抗体産生でも試みてみるか」という感じじゃないのかという指摘です。

現時点では、「コロナでも、重症化を防ぐうえで抗体は重要」という考え方に基づいて私は説明していますが・・・・・将来、研究が進めば・・・・コロナに関しては間違った考え方だということになる可能性もあります。

また、抗体を中心にコロナ免疫の強弱を考える場合、抗体の「量」だけでなく「質」が重要になってきます。

ワクチン接種で産生される抗体が、質・量ともにウイルス変異に十分対応できるのかという問題が生じます。

RNAウイルスであるコロナはスパイクタンパクの変異が速すぎて、特定のスパイクタンパクに対する抗体で変異を追いかけるのは難しいようです。

自然な感染の場合は、スパイクタンパクだけでなく、変異の少ないNタンパク等に対する抗体も産生されるため、ワクチンによる免疫よりは変異に対応しやすいようです。

抗体の質の問題は、(抗体と似たような仕組みで感染細胞を見つけ出して攻撃する)細胞性免疫でも同様に生じます。

この説明ページでは、抗体自体を重視していないので、抗体の質の問題は詳しく扱いません。(抗原原罪図説 で抗体の質を扱います)

ヒトの免疫系は、コロナだけではなく、様々な病原体に備えています。

コロナ以外の病原体に対する免疫を犠牲にしてまでコロナ専用の免疫を強化するのはあまりお奨めではありません。

自然な感染以上にバランスの取れた免疫を作れるワクチンはありません。感染した人は「生ワクチン」の接種を受けたと考えて、治った後の免疫を大切にするのが良いでしょう。

もちろん、「自然な感染のみ」と「自然な感染+ワクチン接種」を比較すると、後者の方が強い免疫になります。抗体の熟成が進み精鋭化した免疫ができるようです。そのため後者を推奨するひともいますが、私はお奨めしません。

コロナ感染後すぐにワクチン接種を受けたり、同じコロナワクチンの接種を繰り返し受けると、免疫系はコロナに過剰適応してゆき、他の病原体に対する備えが劣化していきます。

人体内に保有できる免疫細胞の数や抗体の量には一定の制約があります。その制約の中で、どの病原体に対応できる細胞や抗体をどの程度保持するか、免疫系内部で調整されています。その調整方法の細部は未解明ですが、(ワクチン接種のような)不自然な方法で特定の病原体が過剰に重視され続けると、他の病原体に対する備えは犠牲になります。

コロナに対しては、わりと早く衰える自然な弱い免疫が多くの方にはお奨めです。

コロナ用のワクチンは、そういう弱い免疫を作れるものが理想的だと私は考えています。

コロナ用の最も優れたワクチンは、家庭用冷蔵庫でも保管でき、点鼻で接種できる弱毒生ワクチンでしょう。自然な弱い免疫が作られ、半年くらいで無効になるようなワクチンが、人の免疫にも優しいと考えられます。

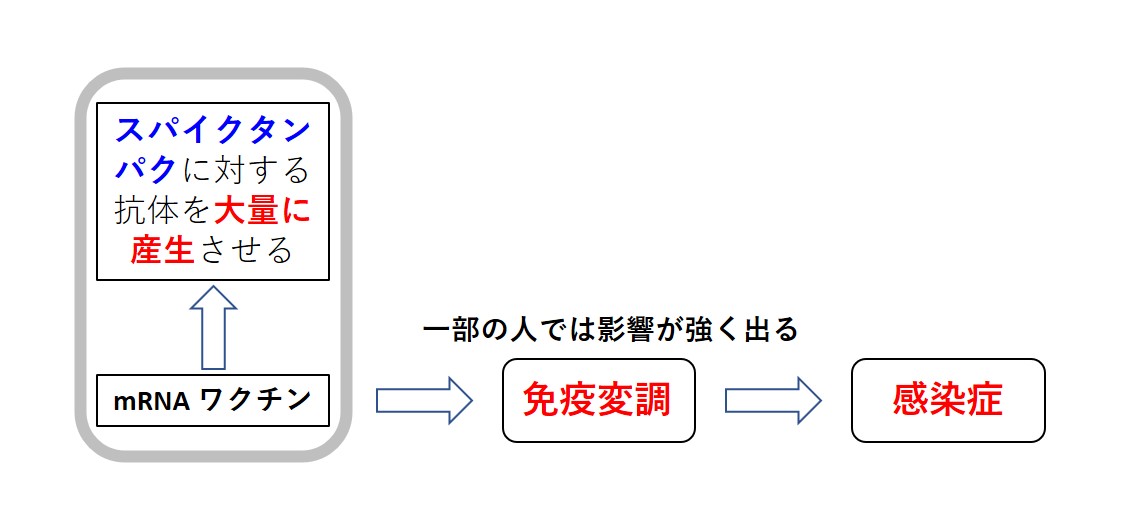

さて、現在コロナに使われているmRNAワクチンは、免疫系に対する独特の刺激方法を用いて、コロナのスパイクタンパクに対する抗体を大量に作らせます。

そのときに産生される抗体量は、自然感染時に産生される抗体量の数十倍とされています。

もし抗体がコロナ免疫の主役であるならば、コロナに対する免疫が格段に強化されたと評価できるのかもしれません。

しかし、コロナ免疫において抗体の活躍の場は重症化時に限られており、しかも免疫はコロナだけを相手にしているのではありません。

免疫は「 バランスの取れたチームワーク 」が大切です。

そのチームワークにうまく組み込めるようなワクチンが理想的ですが、現在のmRNAワクチンはまだそのようなワクチンではなく、改良が必要です。

なお、コロナ感染後の細胞性免疫については、(液性免疫と同じように弱まるのか?)まだ不明なことが多いのですが、短い人では半年(~数か月)ほどでコロナ感染を繰り返すことから、細胞性免疫もコロナでは急速に弱くなって行き、弱い記憶だけが残ると考えられます。

また、ワクチン未接種者がコロナに自然感染した時にはバランスの良い天然の免疫が作られますが、ワクチン接種後(特に接種直後)のコロナ感染時にどのような免疫が作られるかは不明です。

しかし、そのような場合も免疫系は比較的柔軟に対応していると期待できます。(← 根拠に乏しい期待ですが、その理由は)免疫系は学習システムであり、「新しい学習」により過去の学習を上書きしていくので、感染前のワクチンによる偏った学習内容は、自然感染によってバランスの良いものに修正されるのではないかと考えられるからです。

しかし、ワクチンの影響が接種後の数か月間に及ぶ場合、接種後の自然な感染による学習が長期間ワクチンの影響を受け続けることになるので、必ずしもバランスの良い免疫が作られるとは限らない可能性もあります。(※1-3)

そして、もし自然な感染後、わりと早くワクチン接種を受けた場合は、免疫はそれによる新しい学習で上書きされるので、バランスは壊れます。

商社勤務・海外出張などのため、感染後早々に接種を受けざるを得ない方は、体調管理に気をつけましょう。(注:外国によっては、感染証明が接種証明と同等の評価を受けて扱われるようです)

さて、コロナとmRNAワクチンとの関係については、次の場合の(組み合わせの)各段階において免疫がどのように影響を受けるかを知る必要があります。

(1) 未感染 → 感染

(2) 1~n回接種直後 → 感染

(3) 1~n回接種して数か月後 → 感染

(4) 1~n回接種して1年以上経過後 → 感染

(5) 未感染 → 1~n回接種

(6) 感染直後 → 1~n回接種

(7) 感染数か月後 → 1~n回接種

(8) 感染して1年以上経過後に → 1~n回接種

この説明ページでは主に(1)と(5)の対比で説明しています。

いろいろな場合の組み合わせとは、例えば「(1+6):未感染者が感染したが、発症当日1回接種した」ような場合です。ワクチン接種翌日に発熱し、ワクチンの副作用だと思っていたらコロナだったというようなことは、流行期には珍しいことではありません。

また、(1+7)の場合、つまりコロナに対する免疫が熟成中にワクチンを接種した場合、抗体は産生されない可能性が大きいと考えられます。

そういう例が実際にありました。コロナ症状が続いていることに気付かないまま2回接種を受けた医療関係者が、確認のための血液検査を受けたところ抗体が作られていませんでした。

感染後の自然な免疫が熟成しているときは、スパイクタンパク等に対する抗体をつくらないような抑制がすでに働いています。そこにmRNAワクチンを接種してスパイクタンパクの抗原提示を増やしても、抗体産生の抑制が強く働く場合は抗体が産生されないのでしょう。(ウイルスによる免疫抑制が働いているのか、もしくは免疫側があえて抗体を作らないようにしているのか、抗体産生抑制の仕組みは不明です)

私が知っているのは1例だけなので、同じような(1+7)の多くで抗体が産生されないかどうかは確認できていません(抗体検査は自費なので受けない人が多いのです)。

なお、少なくとも 神奈川県では(1+7)に該当する住民の数は少なくない と考えられます。

それは、神奈川県が「おなかのコロナ」の流行地域だからです(知らない人が多いです)。

ワクチン接種直後に腹痛や下痢の起こった場合、ワクチンそのものによる副作用の可能性だけでなく、ワクチンに対する免疫応答が「おなかのコロナ」をも刺激して症状が再燃した可能性も考えられます。

以上、「第1節 コロナ免疫の基礎」の説明を終えます。「第3節 mRNAワクチンによる免疫の変化」の前に、コロナの罹りやすさという個人的な体質の問題を紹介しておきます。

それは、(多くの臨床観察の結果ですが)コロナに罹りやすいかどうかという個人的な資質が、ワクチン以上に重要な決定因子だと考えられる からです。本当はコロナに罹りにくいのに、ワクチンの副作用で免疫の調子がおかしくなり、そのためにコロナに罹ったと考えられる方も少なくありません。

また、もともとコロナに罹りやすい人がワクチン接種で感染を逃れるというのも難しいようです。

風邪やインフルエンザでも、罹りやすい人、罹りにくい人がいるように、コロナも人によって罹りやすさに大きな違いがあるようです。(※2-1)

インフルエンザにほとんどかからない人もいれば、毎年インフルエンザに罹る人もいます。なぜかインフルエンザのワクチンを接種したシーズンだけインフルエンザに罹る人もいます。

コロナのワクチン接種が始まるかなり前、コロナに2度かかった5人家族(両親と子供3人)を知っていますが、2回とも同じ2人(片親と子供1人)が罹り、他は無症状でした。

他にも、1度目の感染から半年前後(~1年程度)空けて「コロナ2度目」という方は比較的多くみられます。

数か月で再感染という場合は、新たな感染ではなく、何らかの原因で免疫力が低下したため身体内に残っていたウイルスが再活性化した可能性もあるようです。

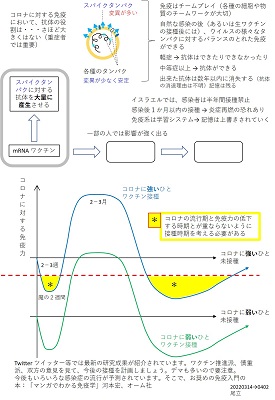

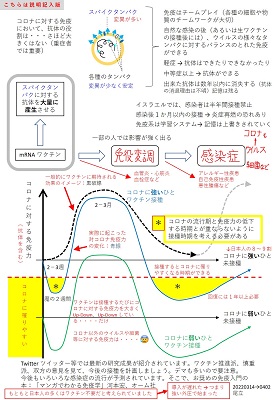

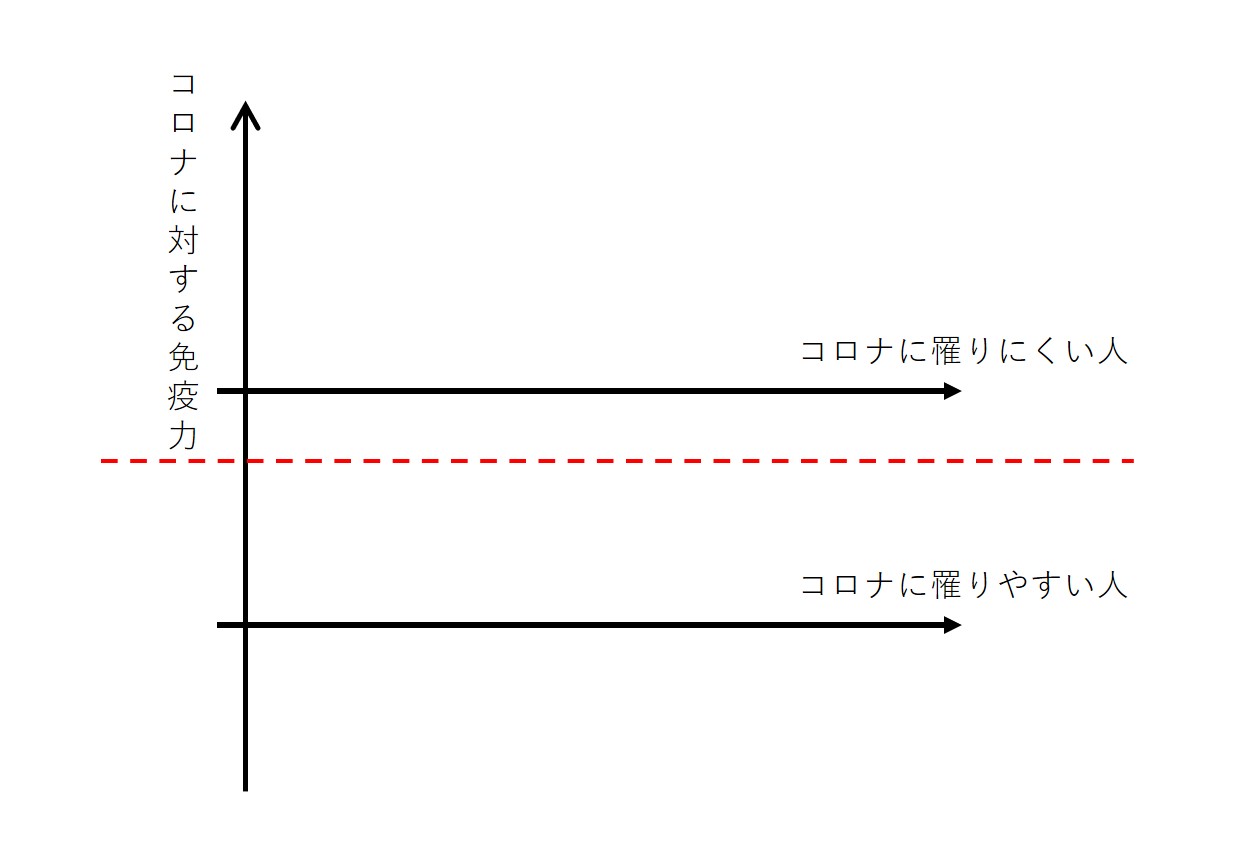

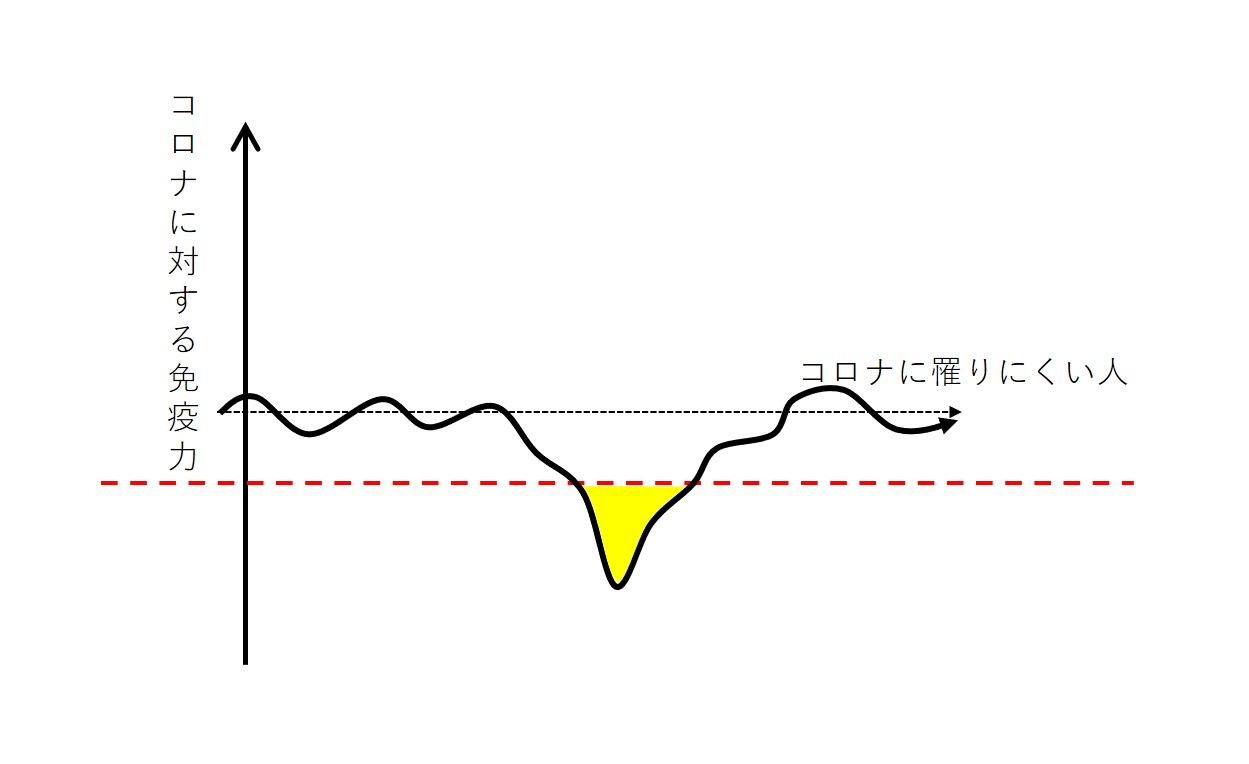

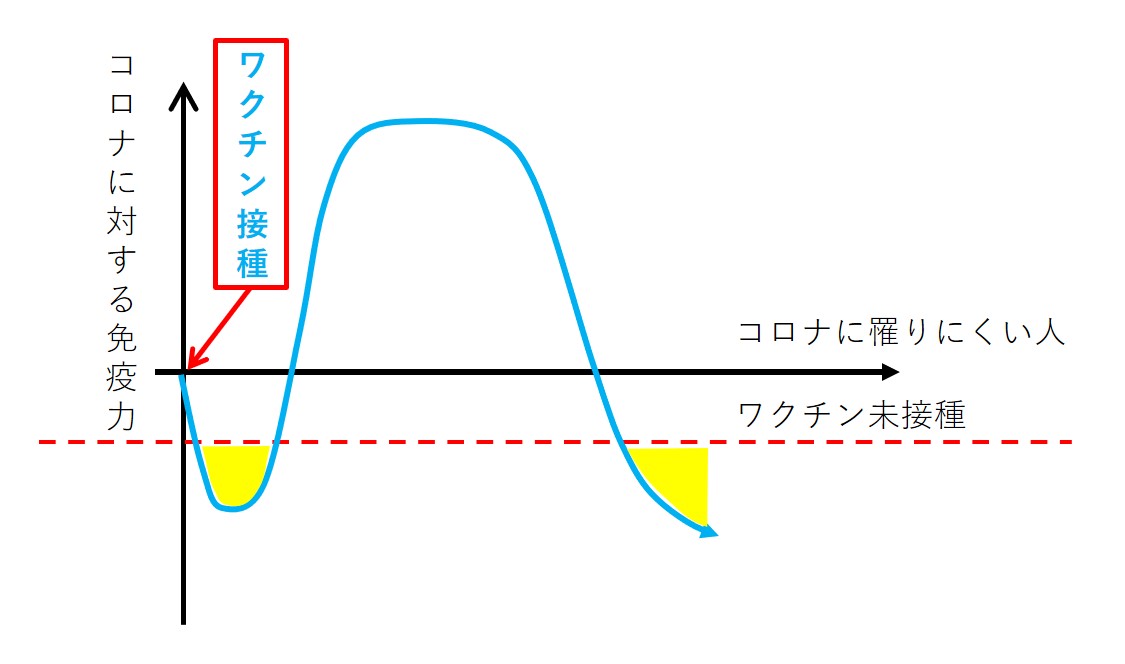

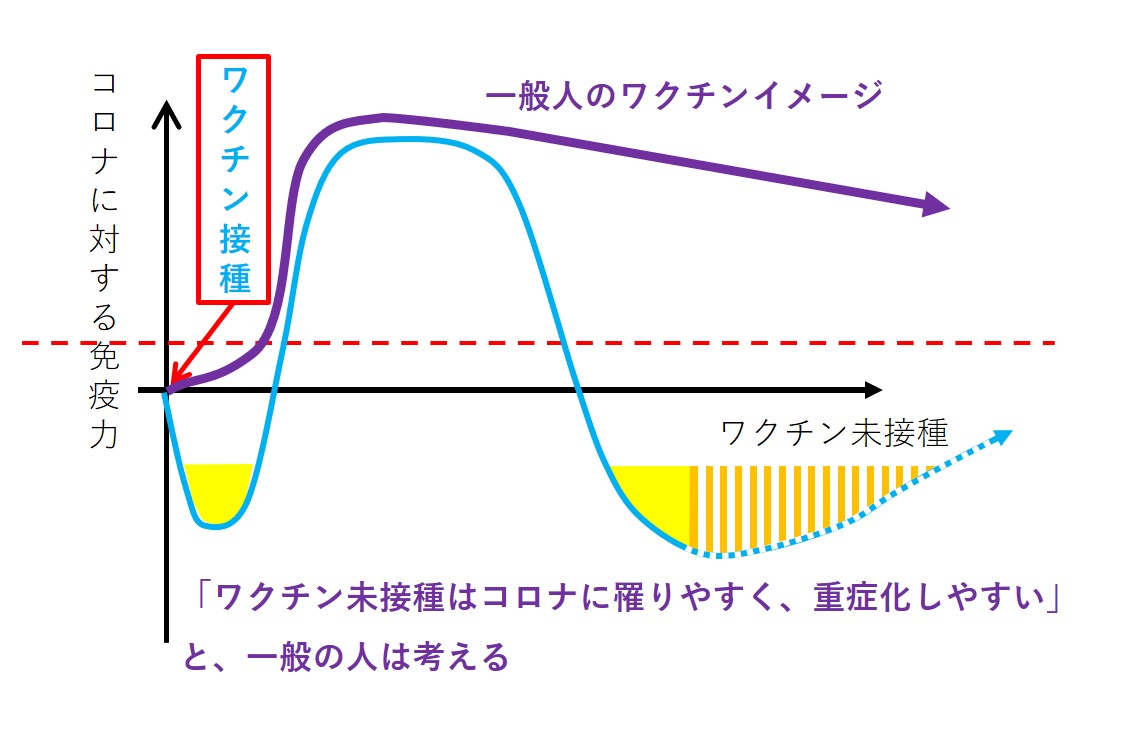

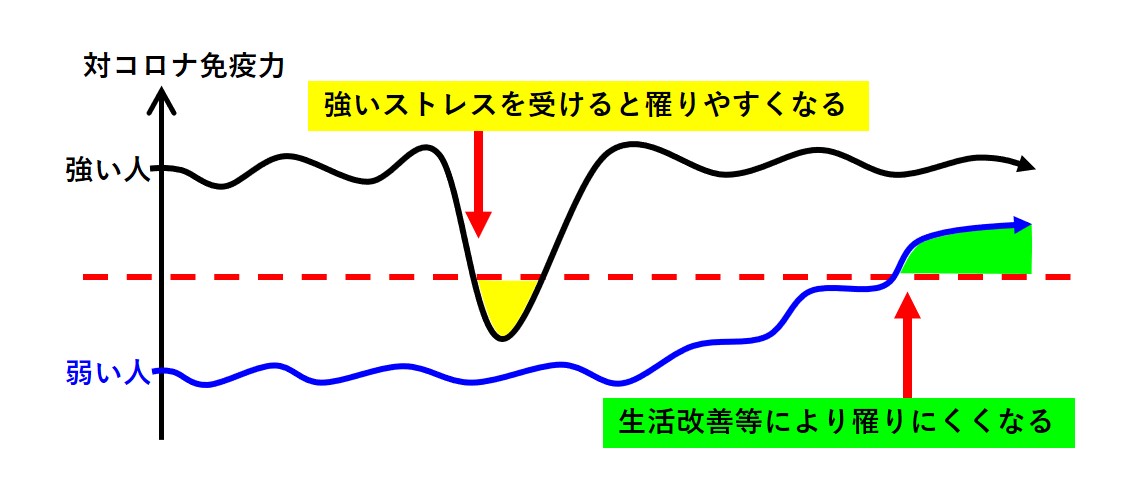

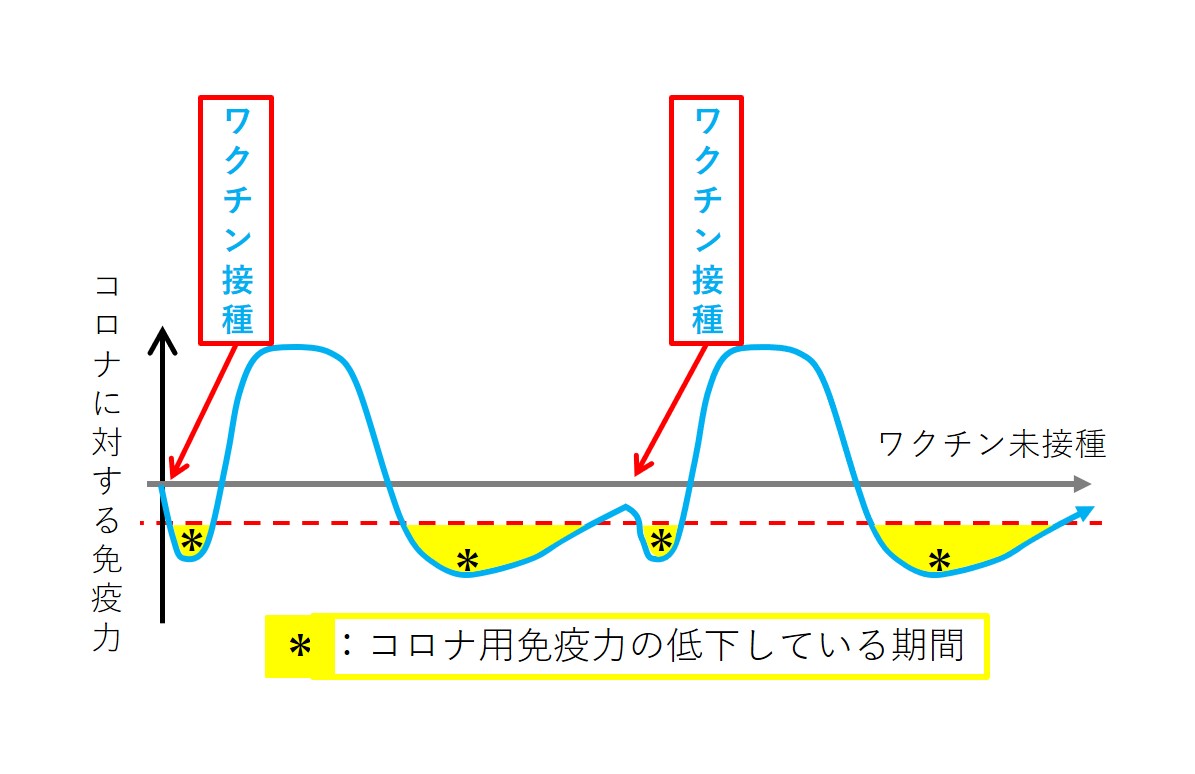

ここでは、コロナの罹りやすさ、罹りにくさを次図のように単純化して示しておきます。(注:そもそも免疫力は単純に数値化できるものではなく、説明のための便宜的な図示化に過ぎません)

グラフの縦軸は「コロナに対する免疫力」を表します。自然免疫、獲得免疫(細胞性免疫と液性免疫)などの総合力です。

グラフの横軸は時間経過を表します。実際の免疫力は常に変化しており、上がったり下がったり波打っていますが(おそらく多次元の波)、解りやすさを優先するために直線で示しています。

図の 赤の破線 より上はコロナに罹りにくく、破線より下は罹りやすいとしておきます。

コロナに罹りにくい人でも、強いストレスを受けて免疫力が低下すると、そういうときはコロナに罹りやすくなります(上図の黄色い部分 )。

そのようなストレスとして、転居、生活リズムや仕事内容の大きな変化(転職・異動・日勤 → 夜勤への変化)、大事にしていたペットの死亡、原稿の締め切り、・・・・そしてワクチン接種などがあります。

では、この図を使って、mRNAワクチンによる免疫力の変化を説明します。

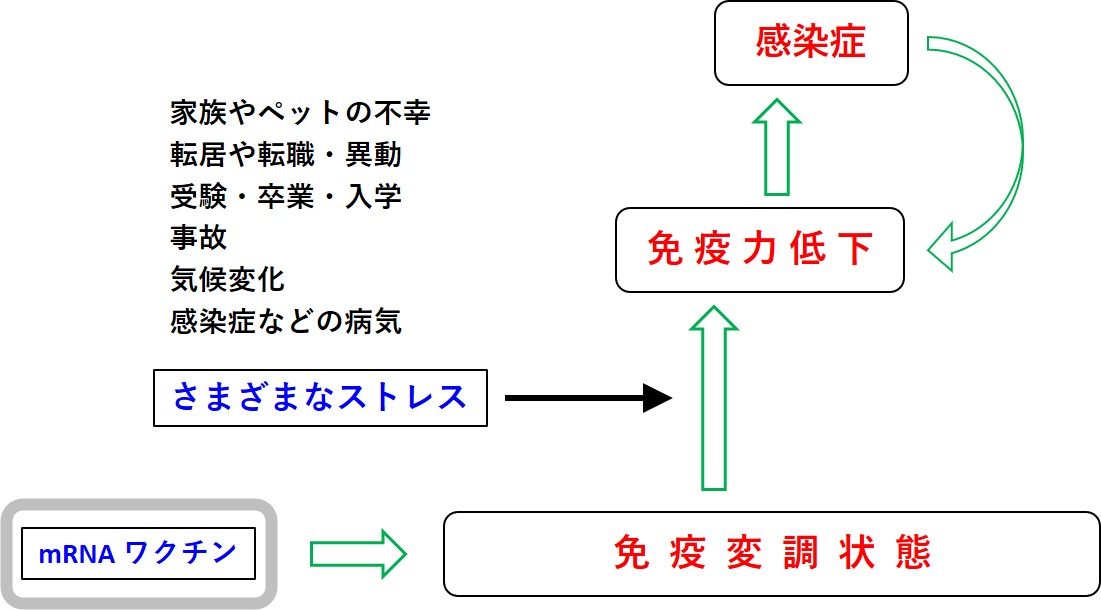

コロナを含む様々な病原体に対してバランスの取れた防御能力を維持しようとする免疫に対して、(今後、調整されていくことが期待されますが)現在のmRNAワクチンは 免疫刺激が強すぎる ようです。

自転車の練習を始めたばかりの小さな子供が、全身の筋肉の動きを調節しながらバランスをとって、ゆっくりフラフラと走っているとき、大人が子供の背中をグイっと押すと、たいていの子供はバランスを崩して倒れます。

もちろん、天才的な運動神経を持つ子供はいますから、そういう子どもは大人の押す力を利用して未体験の高速運転に成功するでしょう。しかし、そういう小数例は、ここでは考える必要がありません。

自転車の運転は、多くの骨、筋肉、神経による複雑なチームプレイであり、自転車でうまく走るためには全体の調和が重要です。普通の子供は練習の積み重ねで高速運転もできるようになります。

第1節で説明したように、 免疫は多くのメンバーによるチームプレイ です。

自然な感染で作られる抗体の量は、コロナに対する強すぎる免疫応答とならないように調整されています。

ワクチンの接種により、コロナのスパイクタンパクに対する抗体が産生されますが、その抗体の量は、自然な感染後にできる抗体量の数十倍になるそうです(第1節でも紹介済み)。

抗体量以外にも何らかの免疫的逸脱が起こっているはずですが、抗体のように簡単に測定・評価できないので、解明が進んでいません。

免疫刺激の強すぎるワクチンの接種により、多くの人では免疫のチームワークが乱れて調子が狂います。それをここでは「 免疫変調 」と呼んでおきます。

免疫変調の詳しい機序は不明です。抗体量だけの問題ではありません。ここでは、わかりやすいので抗体量の異常を紹介しているだけのことです。ワクチンに含まれている免疫抑制剤による作用や、身体内で産生されるスパイクタンパクそのものによる毒作用など、様々な問題点が指摘され、研究されています。

もちろん、時間が経過すると免疫のチームワークは回復に向かいます。何カ月間、あるいは何年間、臨床的に問題となる免疫変調状態が続くのかは不明です(個人差が大きいと考えられます)。

こういうことが一切不明のまま大規模な実用接種の始まったのがファイザー社とモデルナ社のmRNAワクチンです。

参考:免疫変調の研究:▶ ▶ ▶

ワクチンの副作用で起こっているのではないかと指摘されている問題は、mRNAワクチンに反対の立場から誇張されたり、このワクチンを盲目的に信頼している立場から過小評価(→否定)されたりしている可能性があります。

このページでは、私が実際に臨床で遭遇しており(Twitter ツイッター等で見ると、他の医師も多く遭遇しており)、ワクチン接種との関連性を今後きちんと検証していかないといけないだろうと感じているものを紹介します。

免疫には大きな個人差がありますので、免疫変調による影響の種類や大きさもいろいろです(※3-1)。

臨床現場で比較的多く見かけるのは感染症です。

もう少し詳しく「免疫変調 → 感染症」のところを描くと次図になります。

「免疫の調和が崩れた状態」=「ふだんよりストレスに弱い状態」という理解でよいと思います。

細菌性の急性扁桃炎・咽頭炎や(ヘルペスなどの)ウイルス感染症が多く見られます。

(未接種であれば罹らなかったかもしれないのに)ワクチンを接種したためにコロナに罹ったのではないかと疑われる人も少なくはありません。

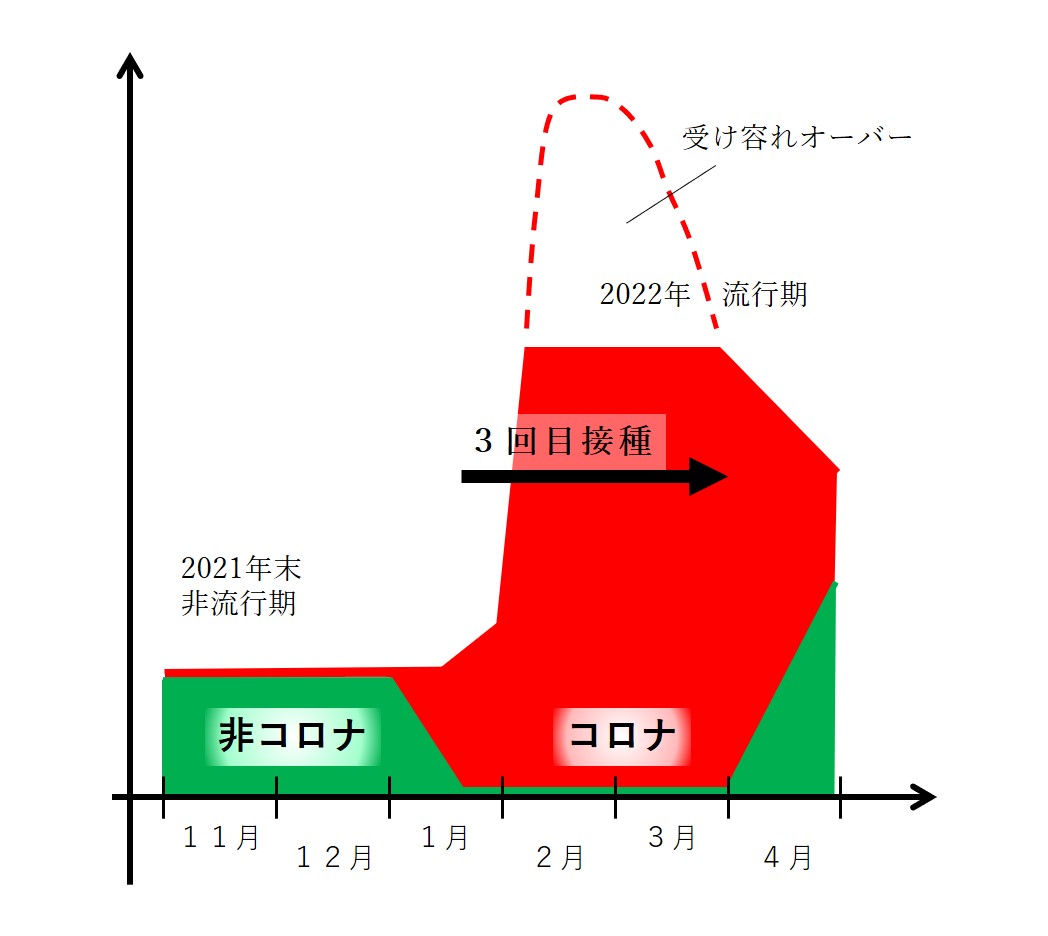

コロナがほとんど流行していない時期(2021年令和3年12月)、私の勤務する発熱外来を受診する患者の半分弱は「ワクチン接種後の免疫変調による感染症」でした。病原体は細菌やコロナ以外のウイルスでした(※3-2)。

2022年令和4年1月になるとコロナ流行が始まり、発熱外来受診者はコロナ患者が大部分を占めるようになりました(下図:縦軸は毎日の患者数、赤はコロナ、緑はコロナ以外、構成変化の印象を説明するための描像にすぎません)。

しかし、昨年12月末までずっと来ていた「ワクチン接種後の感染症」患者が突然ゼロになるはずがありません。

1月以降急増したコロナ患者の何割かは、「ワクチン接種後の免疫変調によるコロナ」だろうと考えていました。

その推測通り、4月になってコロナ患者が減り始めると、再びコロナ以外の(接種後)感染症患者が増えています。

しかも、ワクチン3回目のブースト接種の影響を受けたのか、前年12月よりも多くなっています。

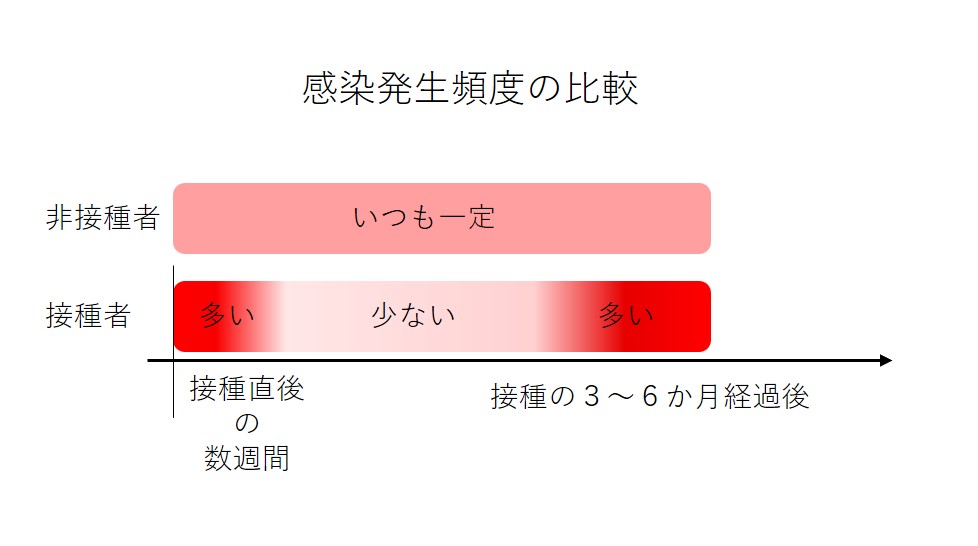

こうした「ワクチン接種後のコロナ」が発生しやすいのは、ワクチン接種の直後(数週間以内)と、数か月から半年くらい経過後の時期です。環境中のコロナ数が一定であると仮定した時の感染状況を図示すると、下図のようになります。

そこで、ワクチン接種者のコロナに対する免疫力の変化を図示すると下図のようになっているのだろうと考えられます。

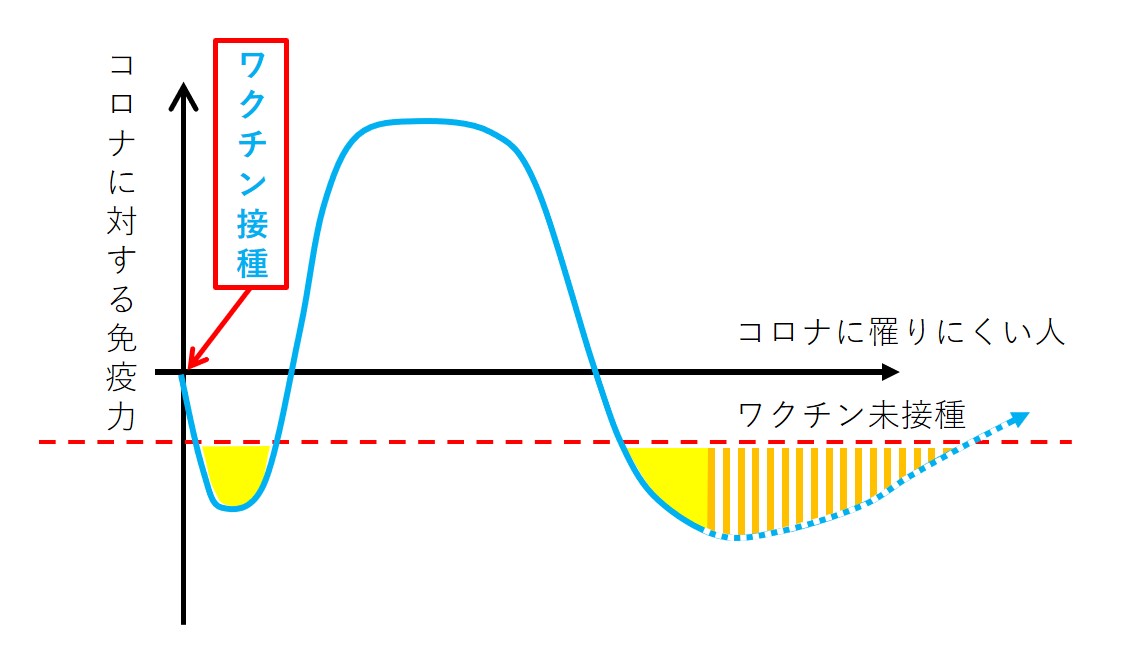

ワクチンを数回接種した後、長期間追加接種をしない場合は、おそらく下図のようにワクチン未接種だった場合と同じレベルまで回復していくだろうと推測されます(希望的予測)。

ここで示している図は、あくまで大まかな説明のための概念図です。波の深さや高さは具体的なものを何も意味していません。重要なことは、ワクチン接種によってコロナに対する免疫力は「下がったり、上がったり」変化しているということです。

免疫力が落ち込む期間や高まっている期間には大きな個人差があります。接種直後の血液中リンパ球数を測定するとふだんの10分の1まで減少する人がいるようです。リンパ球数の減少は1-2週間以内に回復するようですが、中には数日後に回復している人もいるようです。免疫は個人差がとても大きいです。

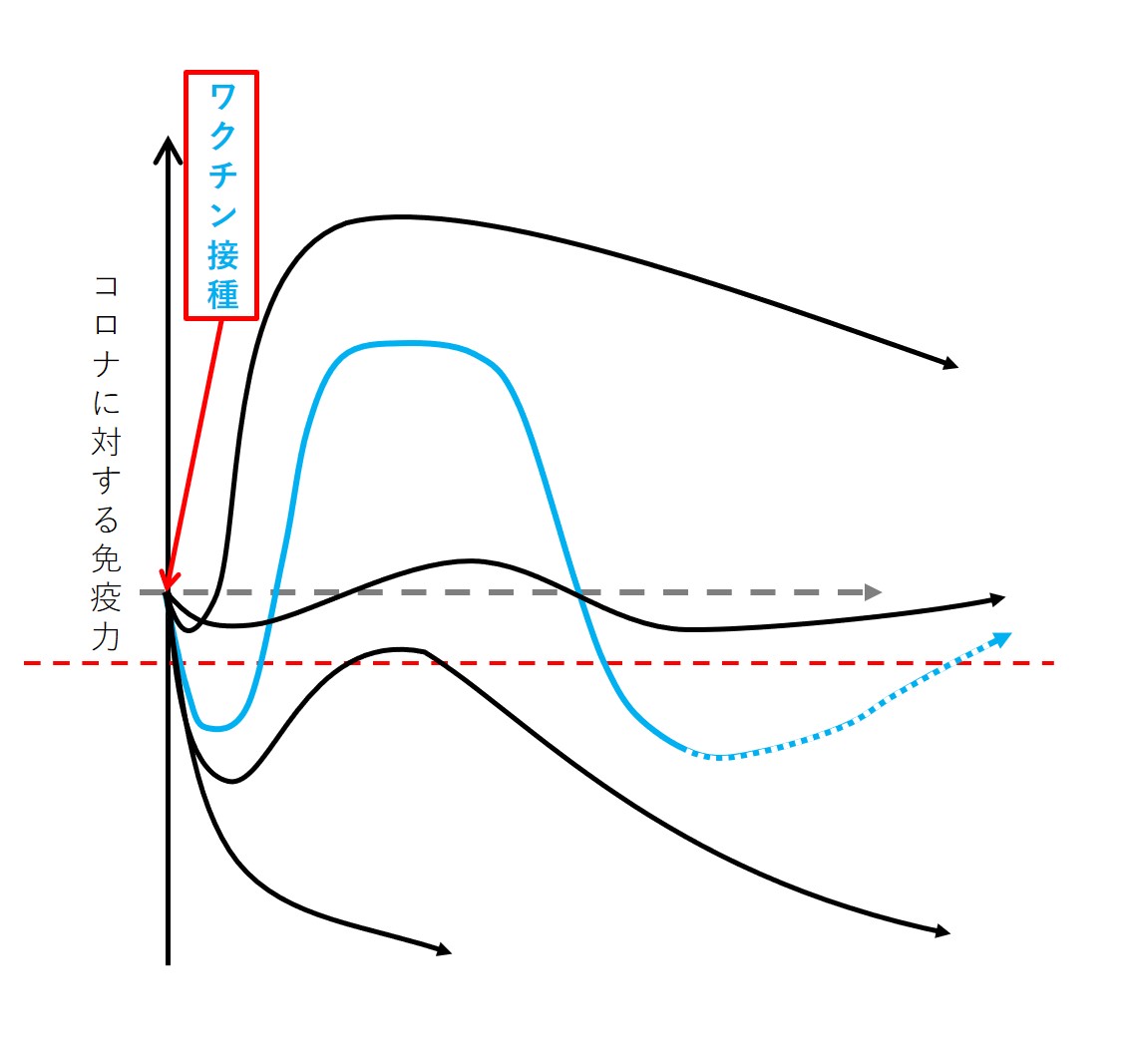

青い曲線で描いているのは代表的な変化であって、ひとりひとりは次図のように百人百様だと考えられます。

この図示方法を使って、医学教育を受けていない一般の方がワクチンに対して持つイメージを描くと下図(紫の曲線)のようになります。

上図で紫の曲線で示したようなコロナに対する免疫力を期待してワクチンの接種を受けている方が多いようです。

しかし実際は、ほぼ全員が青い曲線のような動きをしていると考えられます。その中で、特に免疫力の落ち込みのひどい少数の人達は、コロナに感染しているのでしょう。

ワクチン未接種者と接種者との比較では、コロナに罹りにくい人でも罹りやすい人でも、接種者の方がコロナに対する免疫力が低くなっている時期もあれば、高くなっている時期もあります。

その一部の期間だけを取り上げれば、ワクチン接種によってコロナに対する免疫力が上がっている期間は、コロナ感染を予防し、重症化を予防する効果が期待できる と言えます(※3-3)。

時間的に平均化すると、未接種者も接種者も、コロナに対する免疫力はたいして変わりません(※3-4)。

もしワクチン接種を継続するのであれば、コロナ流行の波の高い時期とコロナ用の免疫力が高い時期とがうまく重なるように接種日を選ぶと良いでしょう(1カ月先の雨を予測して遠足を計画するくらい難しいことかもしれませんが)。

そして、コロナの大流行中に接種することはお勧めできません。

もし自分がコロナに感染した時、ワクチン接種を受けたばかりの同居家族がいる場合は特に注意が必要ですし、近々接種を予定している同居家族がいる場合は、少し延期した方が安全かもしれません。

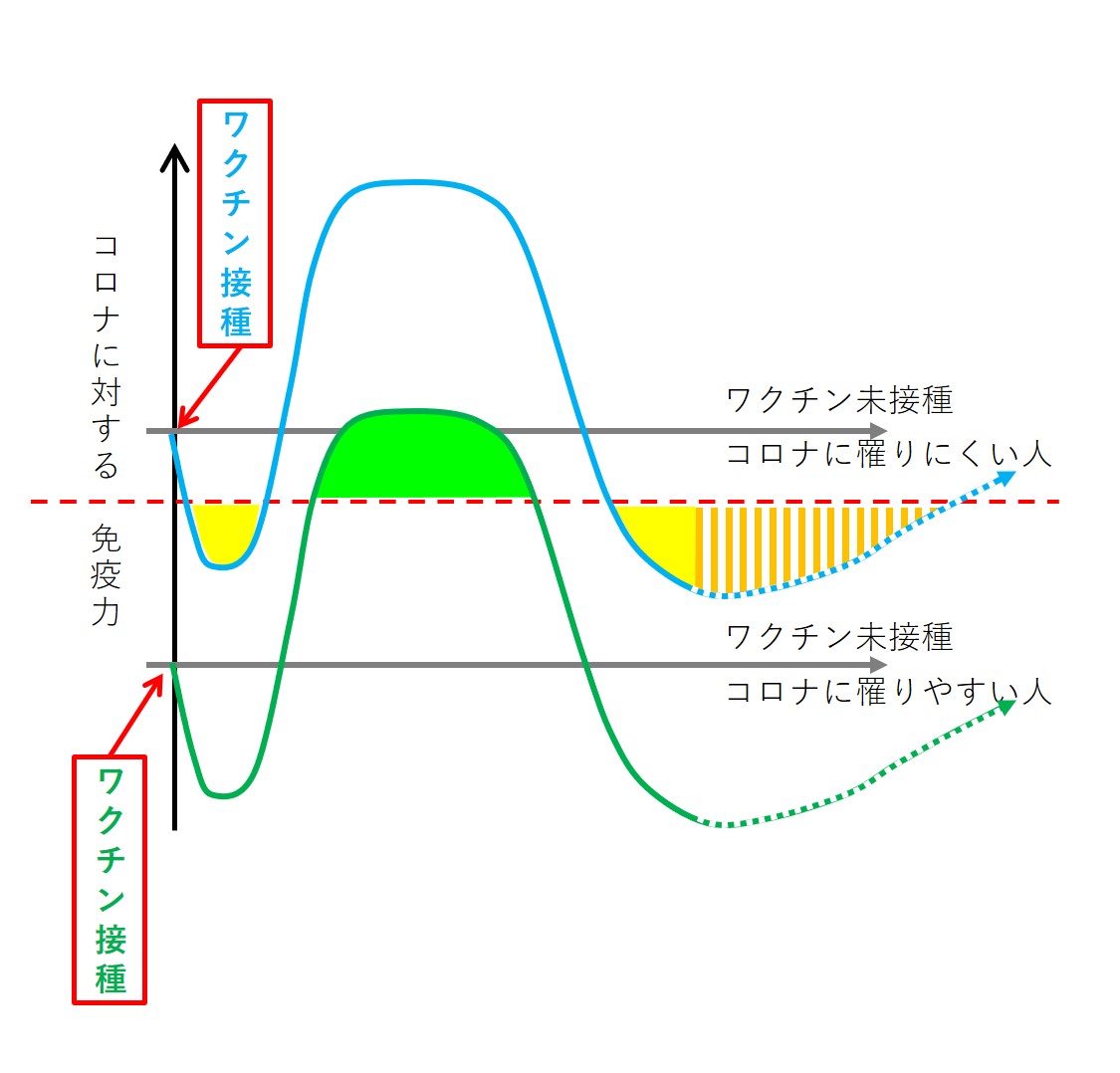

もともとコロナに罹りにくい人とコロナに罹りやすい人がワクチン接種を受けた後の「コロナに対する免疫力」の変化を図示すると次のようになります。

コロナに罹りにくい人に比べると、コロナに罹りやすい人はコロナに対する自然免疫や細胞性免疫の働きが弱いと考えられます。

ワクチン接種を受けることで両者の関係が逆転する(つまり接種後は、元々コロナに罹りやすかった人が、元々コロナに罹りにくい人よりもコロナに対して強くなるような)可能性は小さいと考えられますので、上図のようになると考えられます。

この図より、元々コロナに対して弱い人は、ワクチン接種を受けてもコロナに対する免疫力強化の恩恵を受けることのできる期間(免疫力が赤の破線よりも上になる期間:緑色)がとても短いことがわかります。

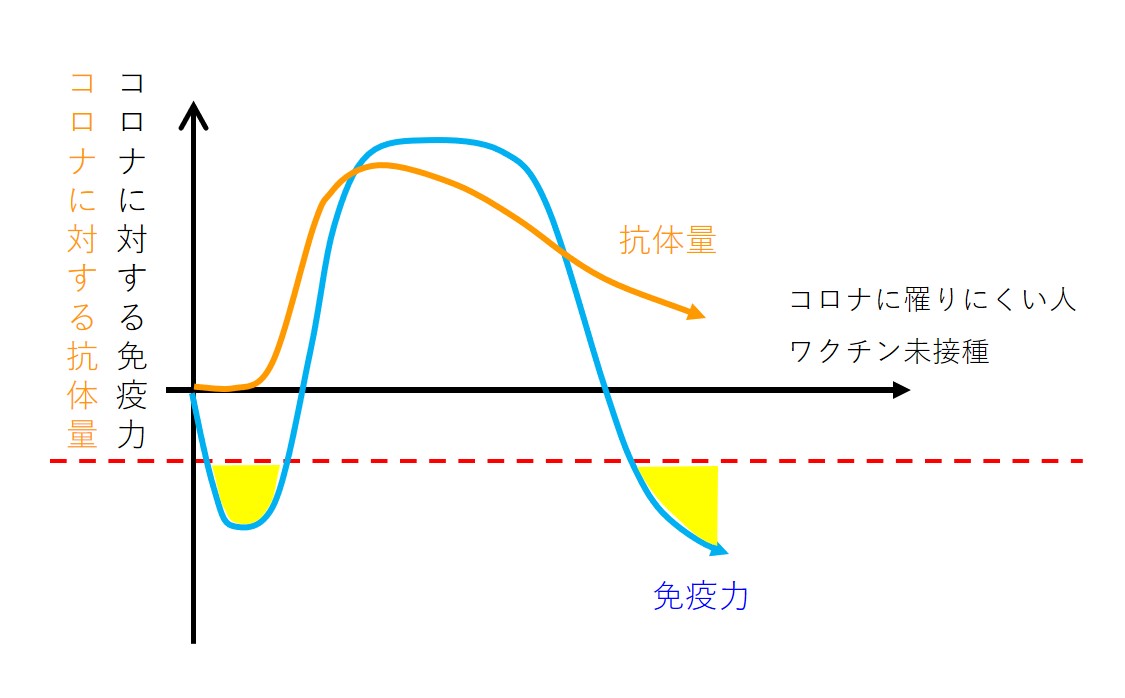

さて、図の縦軸の「コロナに対する免疫力」は、「コロナに対する抗体量の変化」を示しているわけではありません。抗体も含めた「コロナに対する総合的な免疫力の変化」を示しています。

抗体量の変化は下図(橙色線)のようになっています。

接種の半年後にコロナ用の抗体量がゼロになるわけではありません。それなのになぜ、コロナに対する免疫力が「感染しやすくなるレベル」(図の赤の破線以下)にまで落ちるのでしょうか。

免疫という働きは、多くの細胞や物質によるチームプレイであることを思い出してください。

抗体の量がいくら多くても、抗体と連携して働く自然免疫や獲得免疫の基盤が弱体化していると、免疫系全体の組織力を発揮することはできないのです。

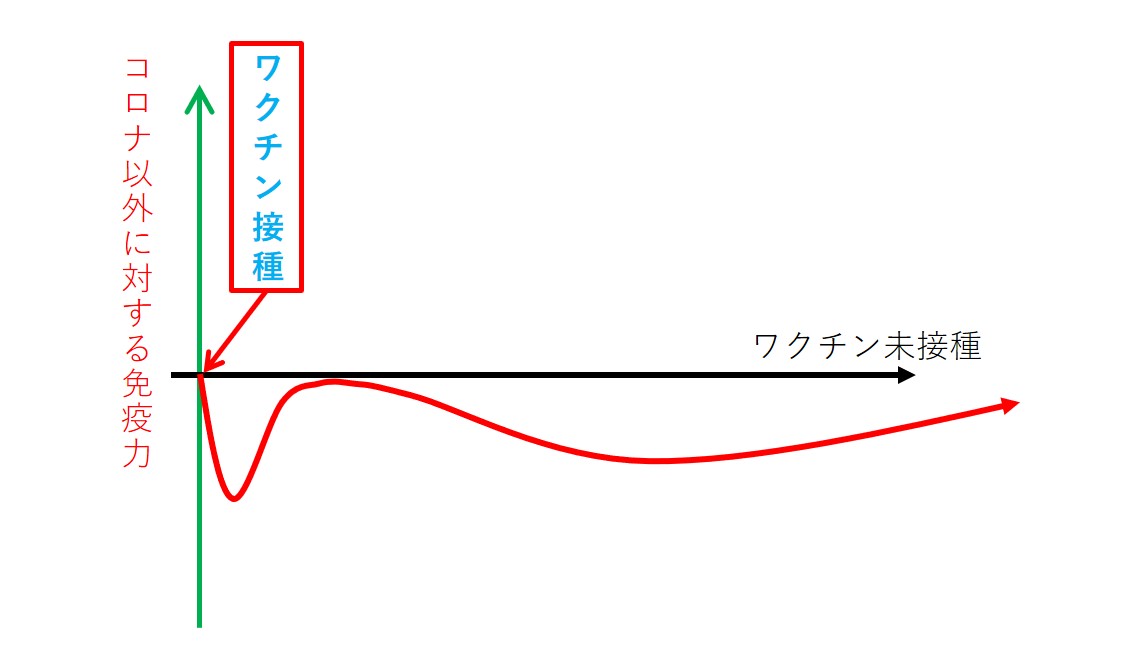

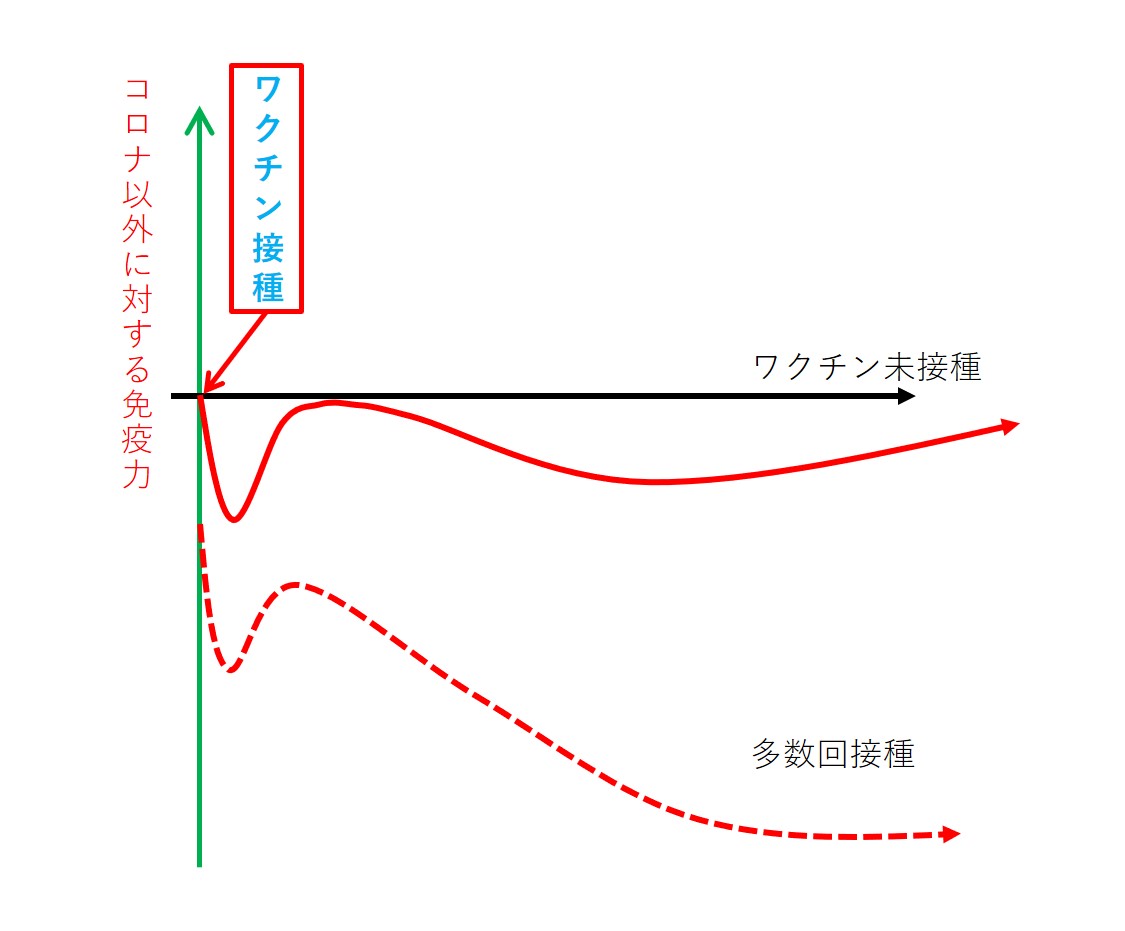

コロナの可能性があると診断した患者さんに渡している図には示していませんが、「コロナ以外のウイルス等に対する免疫力」は、次図のように変化するのではないかと私は考えています。

コロナ以外のすべての病原体に対する免疫力が低下すると考えられます。これは、コロナに対する自然免疫や獲得免疫の基礎的な能力も示しています。

ワクチン接種後の抗体量の変化を示す橙色線と、自然免疫や獲得免疫の基礎能力の変化を示す赤線とを併せて考えると、コロナに対する免疫力の変化を示す青線が得られます(※3-5)。

現在のmRNAワクチンは、「抗体のスタンドプレー」と呼べるかもしれません。(groundstand play:チームの勝利よりも個人の成績を優先し、スタンドの観客に向けて目立つことを目的としたプレイ)

将来的には、チームに貢献できる良い選手になれる可能性は持ってるのでしょうが、免疫変調によっておこる免疫不全は、現在のmRNAワクチンの抱える大きな問題のひとつです。

もちろん、程度には個人差があります。

同じワクチンを繰り返し接種すると、下図(赤の破線)のように ごく一部の人ではコロナ以外の病原体に対する免疫力が著しく大きく下がるようなことも起こるようになる と考えられます。(※3-6)

コロナワクチンの接種を繰り返すと、「幅広く様々なコロナに対応できる抗体」が準備されるようになるそうです。だから接種を繰り返すのを推奨している人がいます。

しかしそれは、特定の病原体に対する過剰適応として警戒すべきものかもしれません。

そういうときに、コロナ流行が終わり、「最新型インフルエンザ」などの流行が始まると、コロナに過剰適応した免疫系は対応が遅れる可能性があります。

こういうことは、起こってみないとわからないことですが、人類の戦争史では普通に起こっていることです。特定の敵に過剰適応した軍隊が、それ以外の敵に対する戦力を低下させてしまい、負けるようなことはごく普通に起こっていることです。

何十億年という歴史を持つ免疫系は、そうした過剰適応を避けるための仕組みを持っているはずです。

その仕組みが働いて、コロナに対する自然感染では「ほどよく弱い免疫」を作っている可能性があります。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

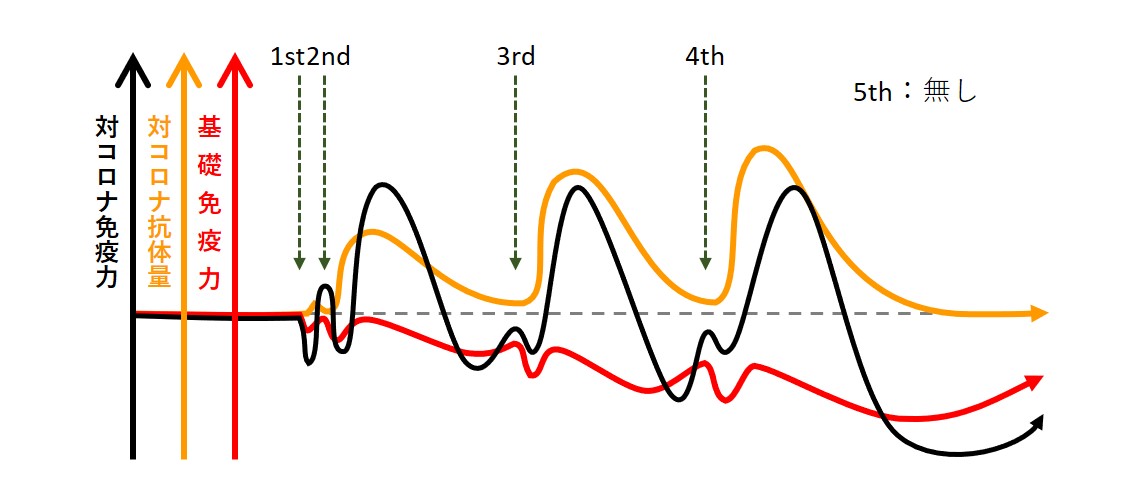

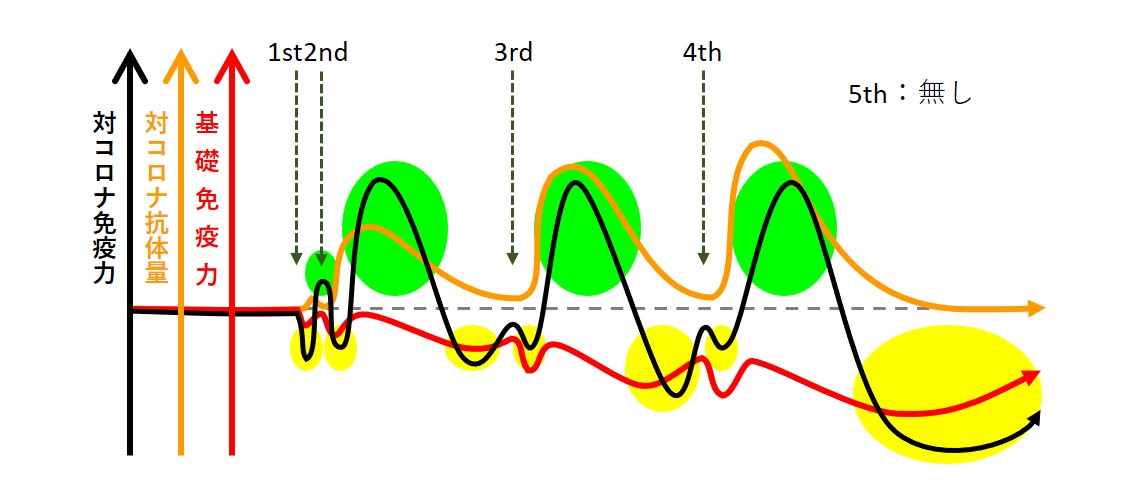

では、以上をまとめてmRNAワクチンを4回接種した場合の「コロナに対する免疫力」、「コロナに対する抗体量」、「基礎免疫力(コロナに限らず、あらゆる病原体に対する免疫力の基盤)」の変化を図示します。

次のことに注意してください:「変化の大きさ等は見やすくするために誇張されていること」、「接種を積み重ねることで基礎免疫力が累積的に削ぎ落とされていくと仮定していること」、「ひとりひとり個体差が大きいこと」(※3-7)

まず、ワクチンを接種していない状態で、「コロナに対する免疫力の強い人と弱い人」を図示します(下図)。強い人は感染しても無症状~軽症状でしょう。

コロナに強い人でも、過度のストレスを受けると免疫力は低下してコロナに罹ります(感染して症状が出る)。弱い人でも、多くの場合は生活リズムを整えるなどして身体的状態を良好に保てば罹らない体質に変えることが可能です。

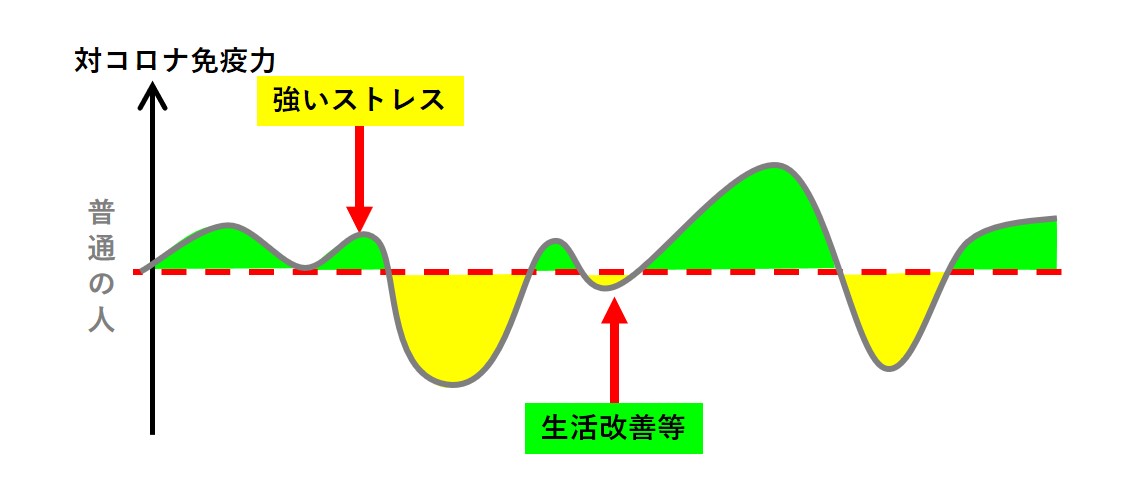

世の中の普通の人は、強い人と弱い人との中間的な人が多いと考えられます(下図↓)

多くの人(コロナに格別強くも弱くもない普通の人)は、ウイルス量を減らすような対策で免疫力を補完する必要があります。

感染したり、感染後に重症化したりするのは、最初に粘膜に付着するウイルスの数量で決まることが少なくありません。

コロナ流行期は、過密な場所での滞在時間を短くして、粘膜に付着するウイルスの総量を減らすように心がけるのは効果が期待できます。

マスクも、飛沫を直接浴び続けるような状態下ではウイルス量を少し減らす効果が期待できます(そういう状態下でなければあまり効果は期待できません)。流行期でも、過密でない場所や換気の良好な場所ではマスクを外し、外気の直接的刺激を上気道に与えることは、上気道の健康状態を保つうえで重要です。

しかし何よりも重要なことは、多少ウイルス量が多くても対処できるように、身体を疲労のない壮健な状態に保つことです。

もし将来、コロナ用の理想的なワクチンが開発されれば、そのワクチンを使ってコロナ用の免疫力を(他の免疫力を犠牲にしないで)高めることが可能になるでしょう。

次に、現在のmRNAワクチンを定期的に接種する場合の変化を図示します(下図)。

ワクチンを接種しない場合より「コロナに罹りにくくなる時期」もあれば、逆に「コロナに罹りやすくなる時期」もあります。

ワクチンを接種しない場合より「常にコロナに罹りにくい」という状態にはなりません。

上図を、「コロナに罹りやすい時期(黄色)」と「コロナに罹りにくい時期(緑)」とに色付けしました(下図)。

現時点では、ワクチンを接種したほうが「(上図の緑の時期に)感染しても重症化しにくい」と言えるかも知れません。

しかし、これも研究が進んで将来否定されるかもしれません。ウイルス感染にはしばしば細菌感染が合併します。細菌に対する免疫力はmRNAワクチン未接種のほうが強いでしょう。

したがって、残り人生が数年かもしれない人は、目の前のコロナのことだけを考えて、コロナ感染で重症化しないことを目指して良いかもしれません。緑の時期とコロナの流行とがうまく重なるように接種時期を調整する必要があります。

ワクチンによるコロナ用の免疫力の上昇や下降のリズムを考えると、流行の少し前に接種するのが理想的です。

大流行中に接種すると感染リスクが急上昇します。流行の収束期に接種すると、流行が終息して環境中にウイルスが少ない時にコロナ用の免疫力が最強になるので、もったいないと考えられます。

日本では、感染後いつでも接種可能です。

イスラエルでは6カ月間、ワクチン接種が禁止されます。

厚生労働省は、感染後3ヶ月が経過してからの接種を推奨しています。

以下は、私からの助言です。

少なくとも、コロナ感染直後の1ヶ月以内は避けたほうが良い でしょう。コロナ感染症の炎症が身体内に残っているときにコロナのワクチンを接種すると、コロナによる炎症が再燃します。(症状の消えた後も、ウイルスは数週間~数か月以上身体内に残っているようです)

その後は、いつでも接種したいときに接種で良いでしょう。理想的には、流行の波を見ながら接種時期を選ぶのが良いでしょう。流行中に接種するとコロナをもらう可能性が大きくなります。

コロナに罹りやすい人は、今後何度でもコロナに感染すると考えられます。ワクチンの恩恵を受けることは難しいでしょう。感染を繰り返す度に、症状は軽くなっていく人もいるでしょうし、毎回同じような程度で症状の出る人もいるでしょう。

ワクチン未接種、思い当たるストレスはない、それなのにコロナに罹った場合は、体質的にコロナに弱い、罹りやすいと考えてよいでしょう。ただし、子供の場合は免疫が成長中なので、大人になって罹りにくい体質になる可能性があります。

また、家族が感染して発症した場合は、身体内に取り込むウイルス量がとても多くなるので、もともとコロナに罹りにくい人でも感染してしまいます。

ワクチン接種後にコロナに感染した人については、もともと罹りやすいか、罹りにくいか、判別は難しいです。

コロナに罹りにくい人は、そもそもワクチンは不要でしょう。

慢性的な免疫疾患等で治療を受けている方は、必ずかかりつけ医に相談しましょう。

お仕事の関係で早く接種せざるを得ない人は、少なくとも感染後の1ヶ月以内だけを避けて接種時期を選べばよいでしょう。

受数か月後に大事な受験のある若者は:コロナに罹りにくいならば予防を徹底する。コロナに罹りやすい場合は、現在拡大傾向にあるウイルス株、あるいは今後の拡大が確実視されているウイルス株に先に感染してバランスの良い免疫を作っておくことの方が、ワクチン接種を受けるより現実的な対策になるかもしれません。

ただし、ウイルス株との相性によっては Long COVID と呼ばれている慢性的な症状に苦しむ可能性があります。この Long COVID はコロナ後遺症と訳されていますが、ウイルスの持続感染で生じている症状の可能性があります(つまり、後遺症ではない)。ワクチンで Long COVID を防ぐことはできない(ワクチン接種していても起こる人には起こる)だけでなく、ワクチンでも Long COVID (様)になるようです。

発熱外来受診患者に「未接種の理由」を訊ねてみると実に様々です。

(接種直後の副作用のために)仕事を休む余裕がないので接種機会が無かったという人、国産開発のワクチンを待っている人、人口削減計画によるワクチンだと考えて接種を避けている人、1回目の副作用が重すぎて2回目以降を断念した人など。

私自身はコロナ用ワクチンを接種していません。

ワクチンが嫌いだというわけではありません。過去には海外での仕事もあり、一般的な日本国民の3倍くらいは各種のワクチン接種を受けてきました。

家族も、3回接種者、2回接種で(副作用が重かったので)3回目は止めた者など様々です。

私がコロナワクチンを接種していないのは、実は偶然にすぎません。

日本でコロナ患者が出始めた2020年令和2年の初めころ、私は小さな診療所で勤務していましたが、コロナ疑いの患者が受診したときは事実上の濃厚接触となっていました。

当時はPCR検査の対象が(4日以上続く発熱などに)厳しく制限されており、最初の受診でコロナという診断を受けることのできなかった発熱患者が幾つもの医療機関を渡り歩いて、結果的にウイルス感染を拡げていることがニュースになっていました。

そのため、発熱で初めて受診した患者が他の診療所を渡り歩かなくてよいように、十分な時間をかけて診察し、コロナの可能性が大きいかどうかを診断していました。

もちろんPCR検査の対象患者は保健所に紹介しましたが、呼吸器症状のある発熱患者の多くは陽性となっていました。

何度と濃厚接触したにもかかわらず、私は発症しませんでした。

今から考えると、1日当たりの患者数の少なかったこと(→ 少数名と濃厚接触しても暴露ウイルス量の総計が少なくなる)が感染しなかった主な原因だったのでしょう。

私はコロナに対して比較的強い免疫があると感じていました。

2021年令和3年春になると、医療機関でのワクチン接種が始まりました。当時は接種希望者が多く、ある程度免疫があると思っていた私は後回しにすることにしました。

やがて2回目の接種を終えた医療スタッフが、採血して抗体価を測定し始めたので、すでに免疫があると思っていた私も抗体価を知りたくて測定しました。2回の接種を終えたスタッフはみな高抗体価でした。

しかし、私の測定結果は「ゼロ」でした。

「あれっ! 私の免疫は???出来ているはずなのに ゼロ?」

私は衝撃を受けました。

「これは、ワクチンを接種しなきゃあ!(死ぬぞー!)」とビビり、自宅に送付された自治体枠の接種案内に従って接種しようと考えたのですが、・・・・・その時からコロナウイルスのことや、ワクチンのことを真面目に調べ始めました。

その結果、このページの第1節で紹介しているようなこと(抗体は無くてもOK)を初めて知り、ワクチンを急ぎ接種しないでもう少し様子を見ることにしました。

2021年令和3年夏、コロナワクチン大規模接種会場での問診で、1回目の接種後に起こった様々な結果(帯状疱疹、顔面のベル麻痺、若者の心筋炎、自己免疫性肝炎、そしてコロナ感染など)を知りました。

また、2021年令和3年秋からは発熱外来で、2回目の接種後に起こった様々な結果(動脈の炎症、細菌感染症、コロナを含む様々なウイルス感染症、喘息の再発など)を見て、第2節や第3節で紹介していることを知りました。

その結果、私自身は、「少なくとも現在のmRNAワクチン接種は当分の間受けてはいけないな、もっと良いワクチンが出たら接種しよう」と考えるようになりました。

発熱外来で勤務するということは、他の医師よりは少し多めにウイルスを身体内に受け容れるということですが、コロナ用の免疫が下がったときには感染する可能性が大きくなります。

第3節で図示したように、現在のワクチンは、コロナ用の免疫力が上がったり下がったり、とても不安定です。

下図で示すように、コロナ用の免疫力が低下している時期と流行の時期(診察患者が増える)が重なれば、感染を避けることは困難でしょう。

コロナの流行に合わせて自己計画で接種を受けることができれば良いかもしれませんが、コロナ用免疫が下がらないように、短期間でワクチンを繰り返し接種すると、また別の問題が生じるようです。

昔からある不活化ワクチンの動物実験を多く行った研究者によると、同じ抗原刺激を与える不活化ワクチンを比較的短期間に繰り返し実験動物に接種すると、5~6回目で死亡するそうです(その原因は不明とのこと:不活化ワクチンであるインフルエンザワクチンは、1年毎の接種なので大丈夫なのでしょう?)。

mRNAワクチンは、不活化ワクチンよりも刺激が強く影響も広範囲に及ぶので、それ以上の深刻な結果になるかもしれません。

コロナに対する現在のmRNAワクチンに対する私の気持ちをわかりやすく言うと、「頑丈な顎や歯をもち、嚥下能力の問題もない普通の大人が、なぜ乳児の離乳食みたいなものや一部の高齢者用のキザミ食や流動食みたいなものを毎日食べなければならないのだ(コロナに対してふつうの免疫を持つ人が、なぜワクチンに頼らなければならないのか?)」という疑問を持っています。

私も、幾つもの偶然が重ならなければ、つべこべ言わずに黙ってワクチン接種を受けていただろうと思います。

自分でmRNAワクチンのことを色々と調べてから接種を受けたり、接種しないことを決めたりしている医師等は立派だと思っています。

さて、このウェッブページでは、テレビでは紹介されていないようなことをいろいろと紹介できたと思います。

世界を観察する時には必ず個人ごとに異なるバイアス(認識の偏り)がかかりますから、コロナをどうとらえるか、ワクチンをどう考えるかは、ひとりひとり異なっています。私と同じように、それなりに多くの患者を診ている医師でも色々と異なる理解の仕方をしているようです。

ここで紹介していることは、あくまで私の個人的見解です。

冒頭で述べたように、ワクチン接種に対する私の基本的な姿勢は「自分で情報を集め、自分で判断してください」です。

次の第6節では、情報収集に多少役立つかもしれないことを紹介します。

このページで述べていることは、主に私自身による臨床観察(コロナ患者の診察、ワクチン接種者の問診、発熱患者やワクチン接種後諸症状の診察)を通じて得た理解を、専門家等による本や疫学的な研究結果、また基礎研究の結果を参照しながら補完しているものです。

テレビ・新聞等は、コロナのワクチン接種推進に不利な情報を一切報道していません。報道が偏るのは、いつの時代もそうですから気にすることはないでしょう。

Twitter ツイッター等では、接種を推奨する立場に立つか否かに関係なく、最新の研究結果を紹介しての議論が行われています。

Twitterのアカウントを(お持ちでない方も、ぜひ)作成して、いろいろなひとの意見を見て、今後の接種を計画しましょう。

デマを流して遊んでいるひとも多いので気をつけて下さい(※6-1)。

今後もいろいろな感染症の流行が予測されています。いつまでもコロナが続くわけではありません。

家族の健康を守るうえで一番重要なのは、基本的な知識だと考えられます。

基本的な知識があれば、何らかの特別な目的を持っていると考えられる偏った扇動的な意見に流されることはないでしょう。

◆ 中学校理科程度の知識があれば読める免疫入門の本がありますので紹介しておきます。

マンガでわかる免疫学、河本宏、オーム社(税抜き¥2,200)、2014.06.18

目次はコチラ:▶ ▶ ▶

著者である河本宏さんのお顔を拝見「世界初 キラーT細胞でコロナ治療 キーマンに聞く(2021年6月8日)」↓↓↓

河本宏さんの裏顔を拝見「第19回:【裏講義】重要な免疫器官!胸腺ってなんぞ?」↓↓↓(YouTube で見るをクリック)

◆ 高校の生物基礎程度の知識があれば次の本がお奨めです。

新しい免疫入門、審良静男(アキラシズオ)/黒崎知博(クロサキトモヒロ)、講談社ブルーバックス(税抜き¥920)、2014.12.20

目次や試し読みはコチラ:▶ ▶ ▶

◆ 基礎免疫学の仕上げのため、時間に余裕があれば(動画:1時間31分)

令和3年度 秋季講義:新型コロナと免疫:免疫は味方か敵か?ワクチンの仕組みは?(京都大学春秋講義)

◆ 本格的に基礎を固めたいときは「マンガでわかる免疫学」のベース本での勉強がお奨めです。少し高額になります。

もっとよくわかる!免疫学、河本宏、羊土社実験医学別冊(税抜き¥4,200)、2011.02.04

以下、ネットに紹介された意見や解説等を紹介します。今後の接種を考えるうえで役立つものを基準に選んでいます。

まずは、ワクチン接種が始まる前、冷静に議論されていた時期に、研究者の考えていたことを見てみましょう。

◆↓ 免疫学の権威と呼ばれていた宮坂昌之さんによる記事

「免疫学からのコロナ(大阪大学 宮坂昌之 名誉教授)」2020.07.03(Ameba)

上記↑の少し前のインタビュー記事

「一般に信じられている集団免疫理論はどこがおかしいのか免疫の宮坂先生に尋ねてみました(上)(木村正人)」2020.05.16(Yahoo! JAPAN ニュース)

その後、宮坂昌之さんは(ある国からの圧力を受けたのではないかと思われますが)、mRNAワクチンをべた褒めして、ほぼすべてのひとに接種を推奨する人に変わりました。

しっかりとした根拠があって推奨する分には構わないのですが、宮坂昌之さんは「(いろいろな根拠が不足していることに)あまりこだわることなく、ともかくは粛々ワクチン接種を進めていくことが大事です」と主張する人になってしまいました。

そういうことに注意して読む分には、宮坂昌之さんの本↓は免疫の部分がしっかりと記述されていてお奨めです(高校の生物基礎程度の知識は必要でしょう)

新型コロナワクチン本当の「真実」、宮坂昌之、講談社現代新書(税抜き¥900)、2021.08.20

◆↓ せっかくなので、神奈川県から発表された研究成果を紹介します

「〔プレスリリース〕神奈川歯科大学の研究グループが新型コロナウイルス非感染者の唾液中にS蛋白に対する交叉IgA抗体を発見(神奈川歯科大学)」2021.03.29(medRxiv)

「S蛋白」とは、スパイクタンパクのことです。

抗体 IgM は初感染直後、最初に作られることの多い抗体タイプです。抗原を見つける能力は「大雑把」です。その後、免疫系は抗原をしっかりと捉えることのできる抗体 IgG を作り始めます。また粘液中には抗体 IgA が分泌され、鼻や口などから入ってくる病原体を捕捉して感染の邪魔をします。初感染の治癒後、IgG や IgA は数年以上にわたって減少しながらも維持されます。再感染時は、すぐに抗体 IgG や IgA が増産されます。

唾液採取が 2020年 8月に行われたこと、神奈川歯科大学が横須賀に所在することを考えると、同年初めから小流行し始めた新型コロナCOVID-19(おなかのコロナを含む)の影響を強く受ける前のデータだと考えられます。

なお、従来のインフルエンザワクチンのような「不活化ワクチン」では、血液中の IgG は作られますが、粘液で働く分泌型 IgA は作られず、ワクチンを接種しても感染防御力はさほど強化されません。

それに対してmRNAワクチンでは、「分泌型 IgA も作られ、感染防御力が不活化ワクチンとは比較にならないほど高まる」と一部の研究者から期待されたようですが、その後の研究で分泌型 IgA の産生量は少なく(ゼロ?)、期待外れだったようです。(注:ファイザー社などは、そういう効果があるとは一切主張していません)

◆↓ オカルト研究家の岡靖洋さんによる記事。ネイチャーとか、ランセットとか、一流紙の記事が紹介されています。

新型コロナウイルスは「抗体による免疫を獲得することができない」ことが世界的な医学研究により明らかに。これにより集団免疫という概念は崩壊し、ワクチンという概念も消えた(岡靖洋 オカルト研究家)2020.07.14(In Deep)

◆↓ 免疫学者(?)のツイッターTwitter 鶴翼主義

鶴翼主義さんのツイートまとめ(2021年令和3年6月ころ、日本でmRNAワクチン接種が本格化し始めたころのツイート内容):▶ ▶ ▶

◆↓ 循環器内科医:岡田正彦さんのウェブサイト 新型コロナのエビデンス

「大丈夫か、新型ワクチン ― 見えてきたコロナワクチンの実態」(2021.08.10、花伝社)などの書籍もあります。

◆↓ 免疫学者の荒川央(あらかわひろし)さんのブログ(2021.06.08~2022.01.17)は書籍化されています。(高校の生物基礎+アルファの知識が必要)

コロナワクチンが危険な理由、荒川央、花伝社(税抜き¥1,500)、2022.03.25

荒川央さんによる分析の圧巻は「オミクロン変異考察(2021.12.27)」でしょう。

荒川央のブログ記事(note、2021.12.27)はこちら: ▶ ▶ ▶

コロナウイルスが天然のウイルスではない証拠 が示されています(補足説明2 ※6-2:闇の世界へ入ります)。

「新型コロナ」=「人工ウイルス説」にもとづく考察の本流は、補足説明2の考察」→「補足説明3」→「補足説明4」→「補足説明6」となっています。

◆↓ 厚生労働省の新型コロナワクチンQ&A(2022.04.30採録)

Q:「新型コロナウイルスに感染したことのある人は、ワクチンを接種することはできますか。」

A:「初回(1回目・2回目)接種、追加(3回目)接種にかかわらず、新型コロナウイルスに感染した方もワクチンを接種することができます。

新型コロナウイルスに感染した方は、初回接種、追加接種にかかわらず、ワクチンを接種することができます。これは、このウイルスが一度感染しても再度感染する可能性があることと、自然に感染するよりもワクチン接種の方が、新型コロナウイルスに対する血中の抗体価が高くなることや、多様な変異に対する抗体の産生も報告されているからです(※1~4)。

・・・・・・以下の解説及び※5以下の参考資料は省略

※1:Nature. 2020;586:594-599 (COVID-19 vaccine BNT162b1 elicits human antibody and TH1 T cell responses)

※2:N Engl J Med. 2021;384:80-82 (Durability of Responses after SARS-CoV-2 mRNA-1273 Vaccination)

※3:CDC. Science Brief: SARS-CoV-2 Infection-induced and Vaccine-induced Immunity

※4:N Engl J Med. 2022;386:698-700 (SARS-CoV-2 Omicron Variant Neutralization in Serum from Vaccinated and Convalescent Persons)

工事中・・・・・

コロナに感染し自宅療養等が始まったあと、いろんなことを保健所に相談する必要があります。

しかし、大きな流行の波が始まると保健所にいつ電話を掛けても話し中となり、つながらなくなります。

そういうときに、ちょっとした助言を得ることのできるのが「 神奈川県 コロナ情報関連コミュニティ 」です。

これは神奈川県が運営している LINE の OC(オープンチャット) です。要するに、匿名の井戸端会議所です。

このOCは、県が運営しています。メンバーの「運営〇〇」というのが県の職員です。

しかし、質問に対して職員が回答してくれるわけではありません。

このOCで質問した時に回答してくれるのは、他のメンバーです。

元感染者や現在の感染者、ワクチン関係の情報(接種場所、副作用など)を求めている人、なんだかわからないけど長くメンバーとして残ってお世話をしている人など様々な人がメンバーになっています。

神奈川県のホームページ等を細かくチェックしている人もいて、質問を投げかけると「ここを見るといいですよ」とリンクを張って丁寧に教えてくれます。

OCは過去の投稿も見ることができるので、先に最近1~2週間程度のやりとりをチェックして、自分と同じような質問がなければ投稿してみるとよいでしょう。

メンバーから意見が出たときは、あくまで個人の考え方のひとつとして寛大に受け止めましょう。いろんな人がいます。

では、税金で給料をもらっている県の職員「運営」は何をしているのか?

職員は、このOCが適切に運営されるように監視しているだけです。

匿名参加のOCなので、時々は意見の対立などが起こることがあります。運営はケンカにならないように監視しています。

また、コロナ等とは無関係な商売の宣伝が行われることもあります。そういう不適切な投稿を運営はサッと削除しています。

時々、会話が盛り上がるので、このOCのLINE通知はオフにしておきましょう。

メンバーには医師も複数いますが、一般人相手の説明は面倒なので、基本的には発言をしていません。

では、このオープンチャット「神奈川県 コロナ情報関連コミュニティ」へのリンクを貼っておきます。

下図をクリックし、進んだ先で「 LINEで開く > 」をクリックしましょう。

第1節で触れた「おなかのコロナ」について知りたいという方は下記リンクをご覧ください:

「おなかのコロナ」は、2022年に流行したオミクロン株により駆逐されたと考えられます。横浜では2022年の1~2月頃はわりとよく見かけましたが、日本での第6波流行が終わるころにはほとんど見られなくなりました。

(2022.04.03)

令和6年2024.05.31 に大改訂を開始しました。