医者の不養生:一喜一憂しない血圧管理

-

S1◆ はじめに

-

◆ 脈波 Pulse Wave

-

◆ 降圧剤服薬中の方への注意

-

S3◆ ハーゲン・ポワズイユの法則

-

S4◆ 数式のバサ切り(1)

-

S5◆ 数式のバサ切り(2)

-

S6◆ 血流量 = 血液量 ✕ 血管半径 2

-

S7◆ 交感神経による調節

-

S8◆ 降圧薬服用開始時の血圧管理

-

S9◆ おわりに

-

◆ まとめ

-

◆ 降圧剤服薬中の方への注意

-

◆ 血圧計

-

◆ 外部リンク一覧

先に見たページに戻るときは、リンクを使うよりも、ブラウザの「<(もどる、Back)」を使うと通信量を節約でき、また早く表示されます。

S7◆ 交感神経による調節

ではここで、交感神経が興奮した時に心臓や動脈に起こる反応を見ておきましょう。

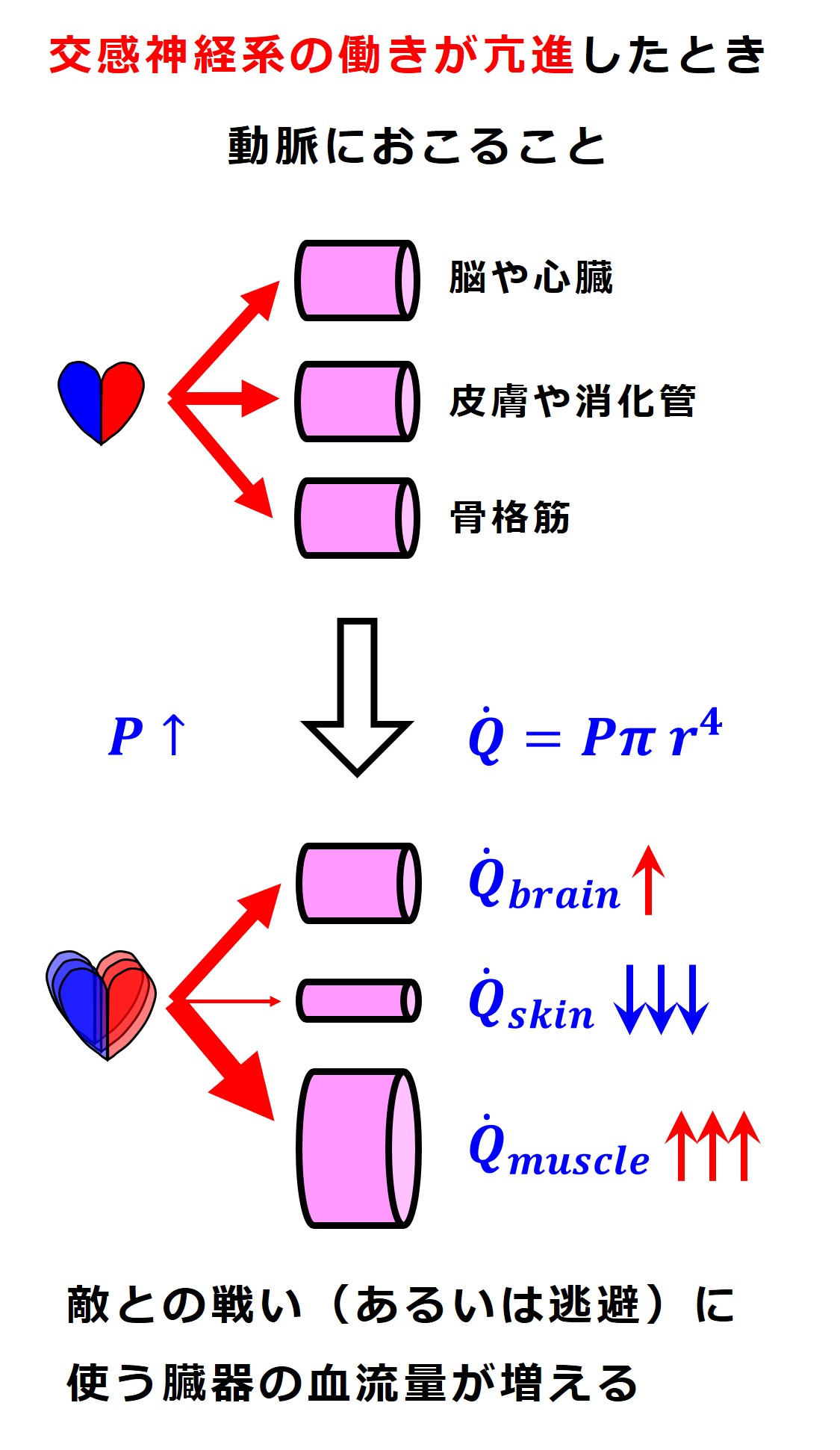

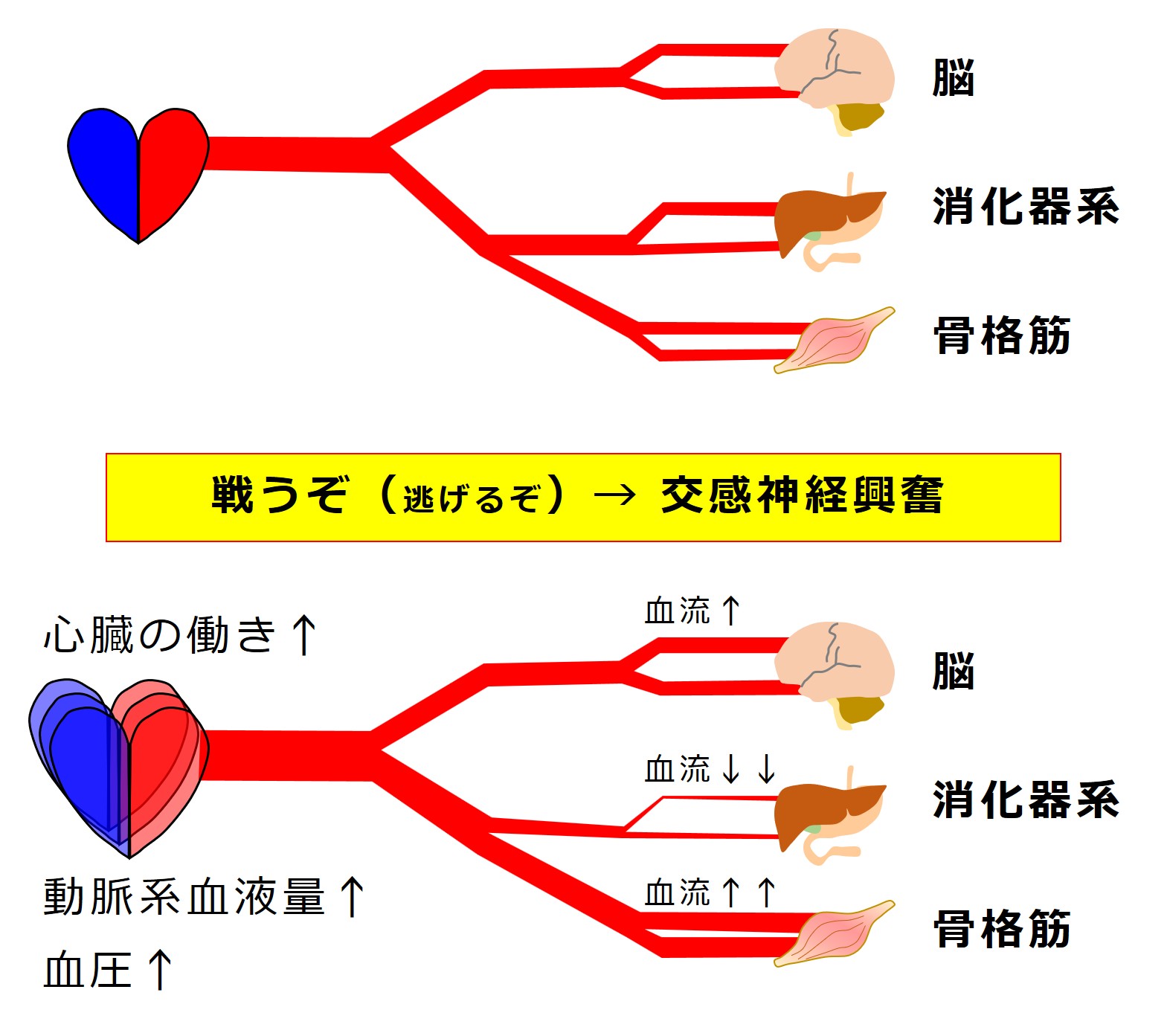

さて、トラに襲われるようなとき・・・眠気は吹き飛び・・・交感神経が興奮します。

交感神経が興奮すると、戦いの準備が進みます(トラ相手だと逃げる準備です)。

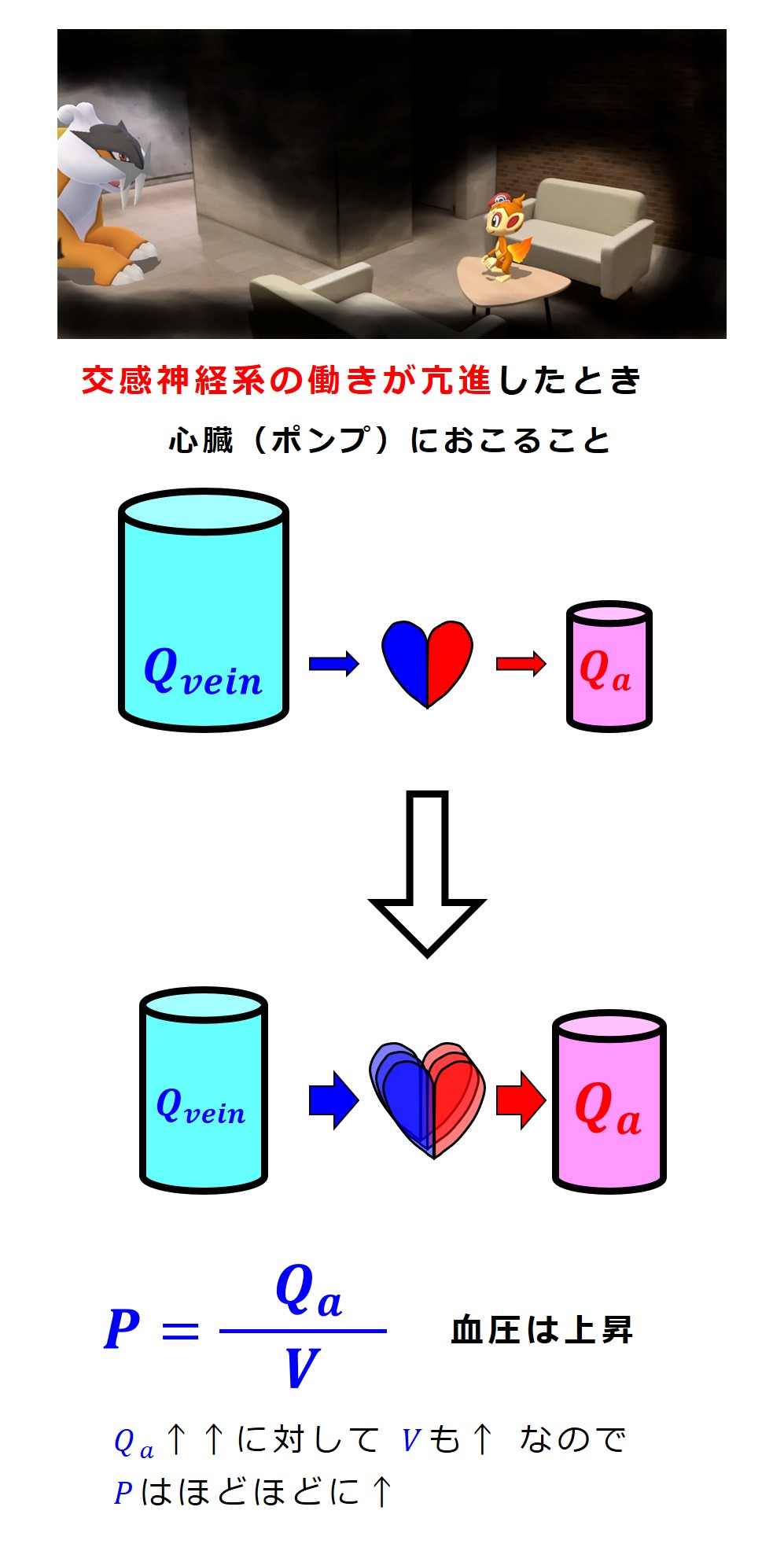

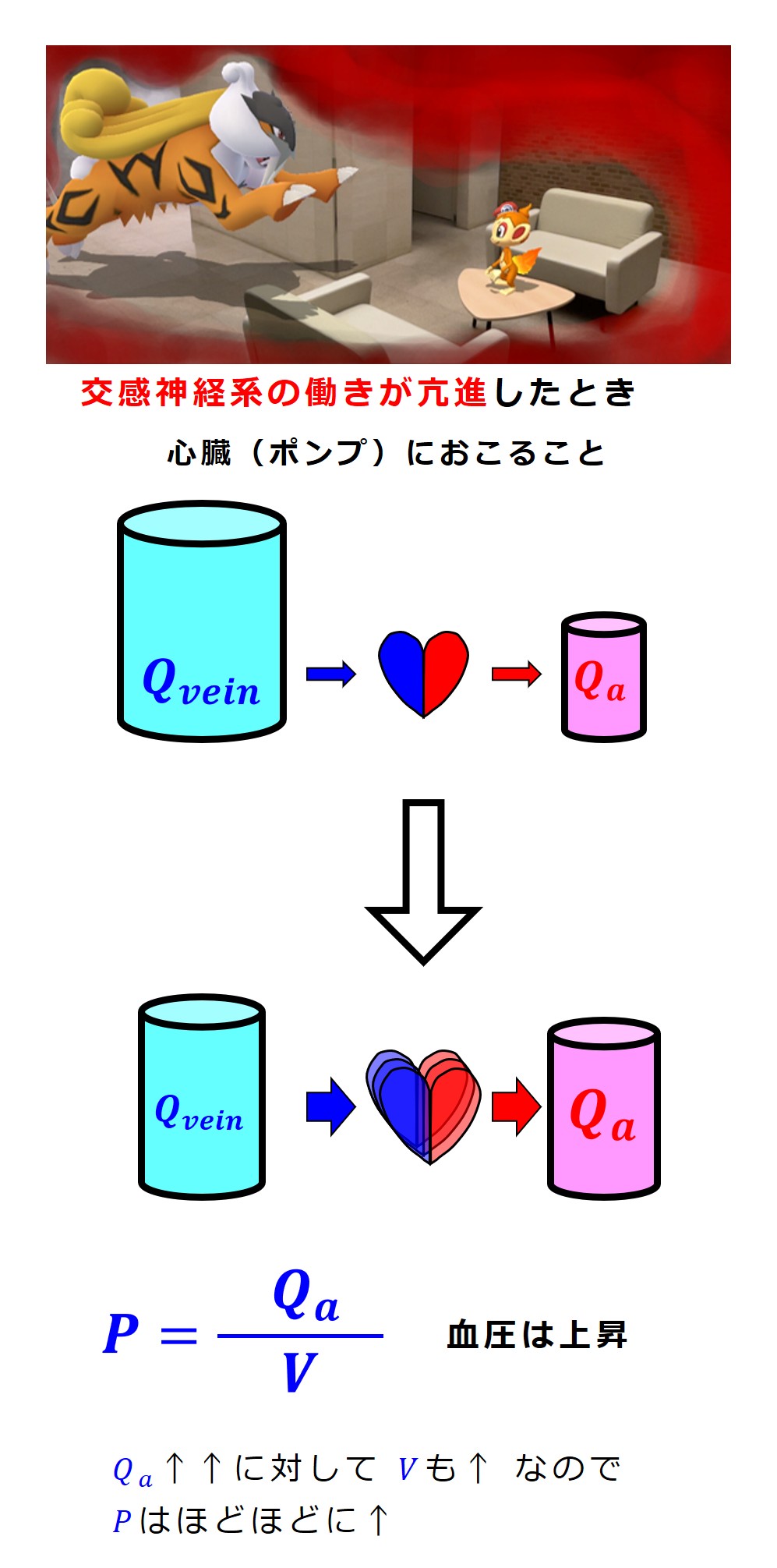

心臓では 心筋収縮力↑、心拍数↑となり、静脈系の血液を多量に動脈系へ汲み出す仕事が始まります。

「胸がドキドキする」という状態です。

動脈系の血液量が増える ので血圧は上昇します。

しかし同時に動脈系の容積も増大するので、血圧がものすごく上がるというわけではありません。

以下の図はイメージ図なので大袈裟に描いています。イメージ図では、細かい話は抜きにして、要点だけ乱暴に紹介します。

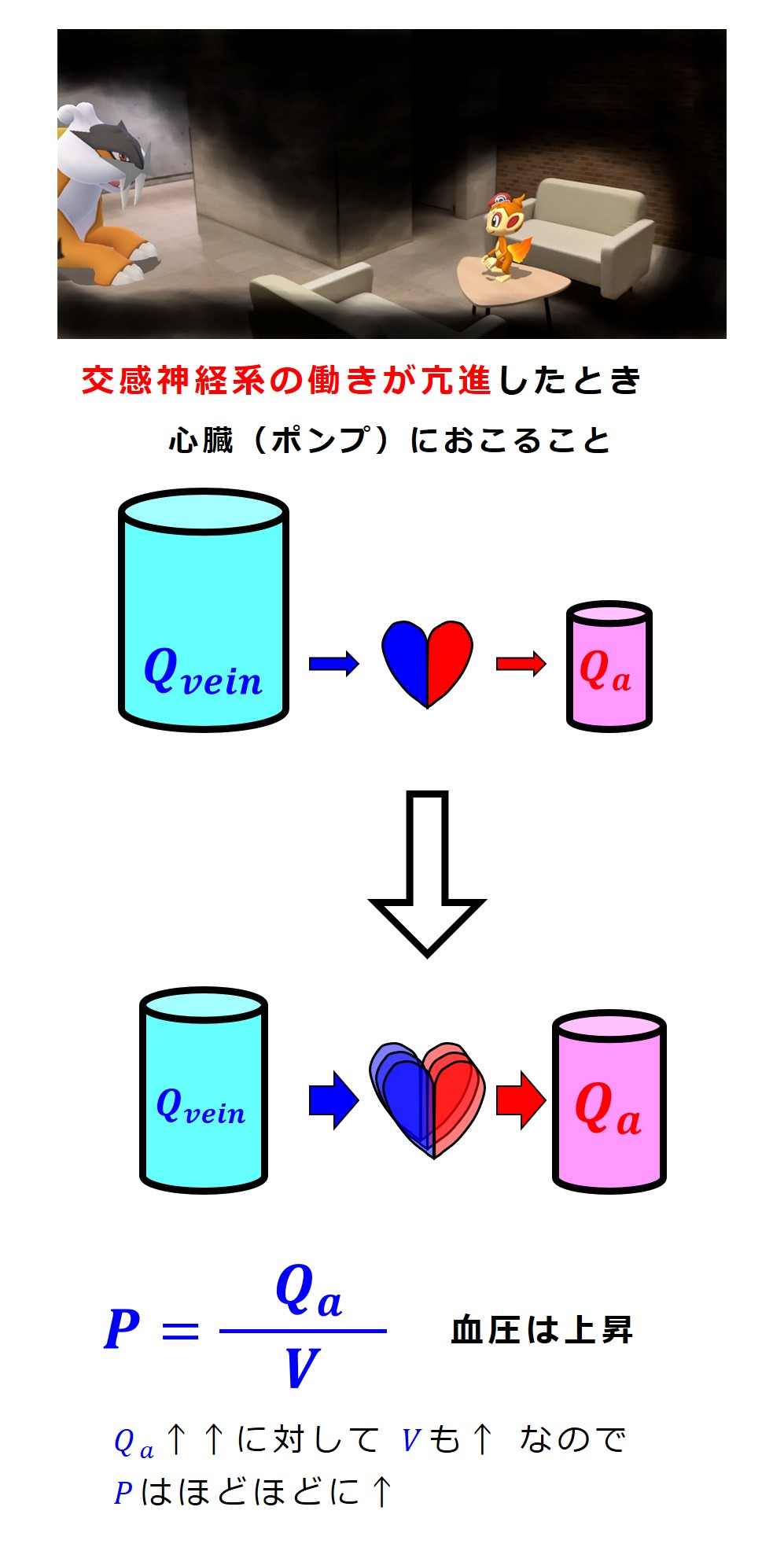

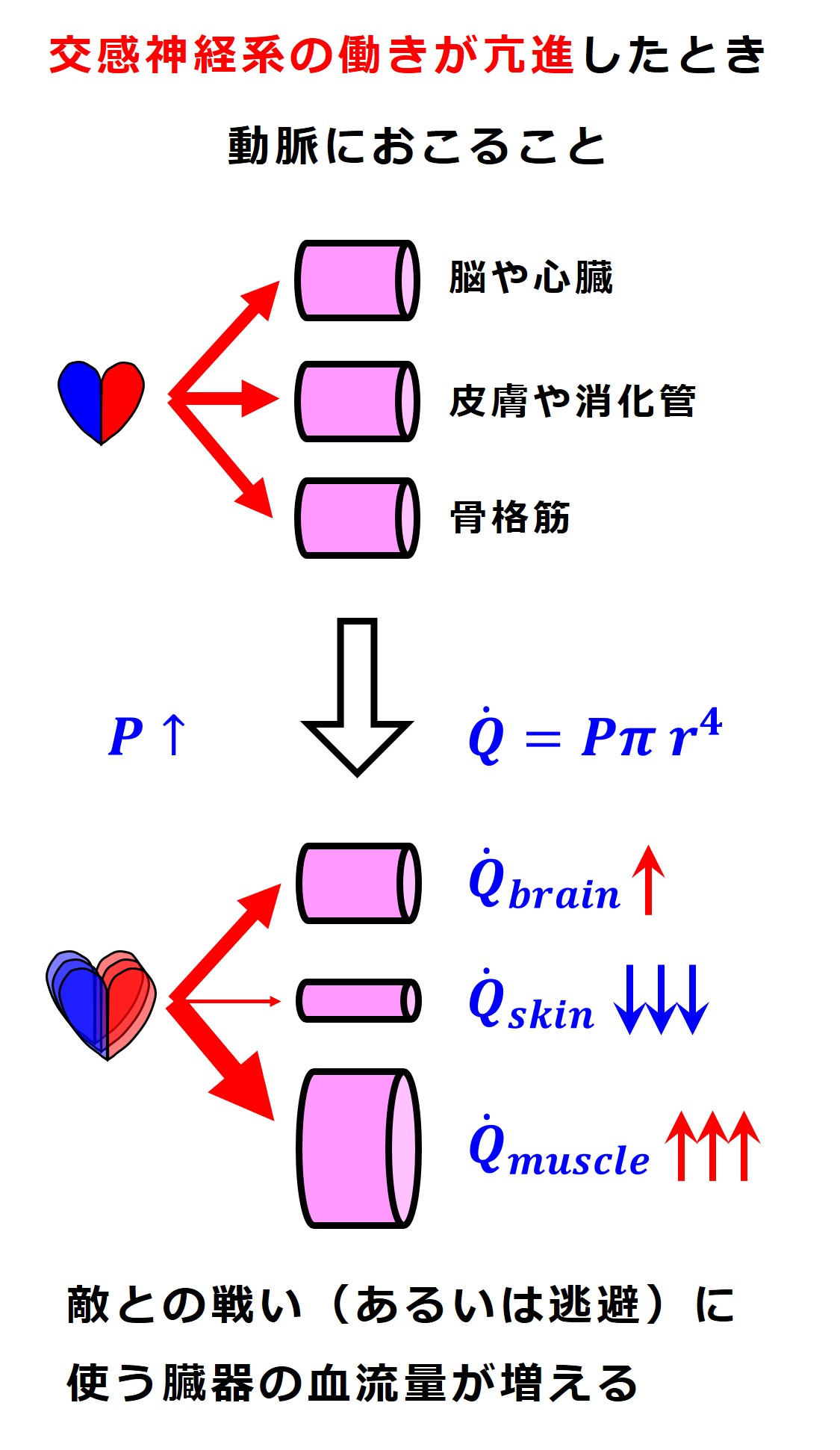

交感神経が興奮する時、戦いに役立たない臓器への血流量は減ります。

臓器の種類によって交感神経系の刺激に対する受容体の種類や数に違いがあります。

皮膚などへ分布する動脈では動脈壁の平滑筋が緊張し、血管の径は縮小して(=血管抵抗が大きくなり)、血流量は激減します。

骨格筋など、身体を動かすのに必要な臓器へ分布する動脈の血管壁は弛緩し(=血管抵抗が小さくなり)、血流量増大が可能になります。

心臓の働きで血圧は上昇しつつありますから、血管抵抗の小さくなった骨格筋への血流量が増大します。

脳へ分布する動脈は、交感神経の働きを強く受けません。動脈の径はほとんど変わらずほぼ一定ですが、血圧が上昇しつつあるので血流量は少し増えます。

臓器の種類によって血管は収縮したり、弛緩したり、反応は異なりますが、全身の動脈系全体としては容積が大きくなり、心臓の働きで増えた動脈血液量の増加がそのまま血圧のとても大きな上昇につながるわけではありません。

こちらの図の方がわかりやすいかもしれませんね。

いろいろとメカニズムを掘り下げて理解するのがお好みの方のために、心臓や動脈の神経支配について、生理学の基本的な知識を羅列しておきます。一般の方には不慣れな物質名などがたくさん出てきますが、特に知らなくても先へ進めます。

こういうのが苦手な方は、飛ばしても大丈夫でしょう。

がんばらなくても大丈夫です:▶ ▶ ▶

-

自律神経の「自律」とは、「みずから律する」という意味です。

-

走ったり、文字を書いたりといった手足の動きは意識的に行われます。自我意識が手足の筋肉の収縮・弛緩を大まかに制御しています。意識的な動き(随意運動)は「他律的」です(もちろん随意運動でも細かな微調整は無意識的に、自動的に行われています)。

-

それに対して自律的な運動は、まったく意識されることなく不随意に、勝手に行われています。心臓を1分間に何回収縮させるとか、胃液を1時間に何リットル分泌して消化するとか、そういったことを意識的に制御することは困難です。

-

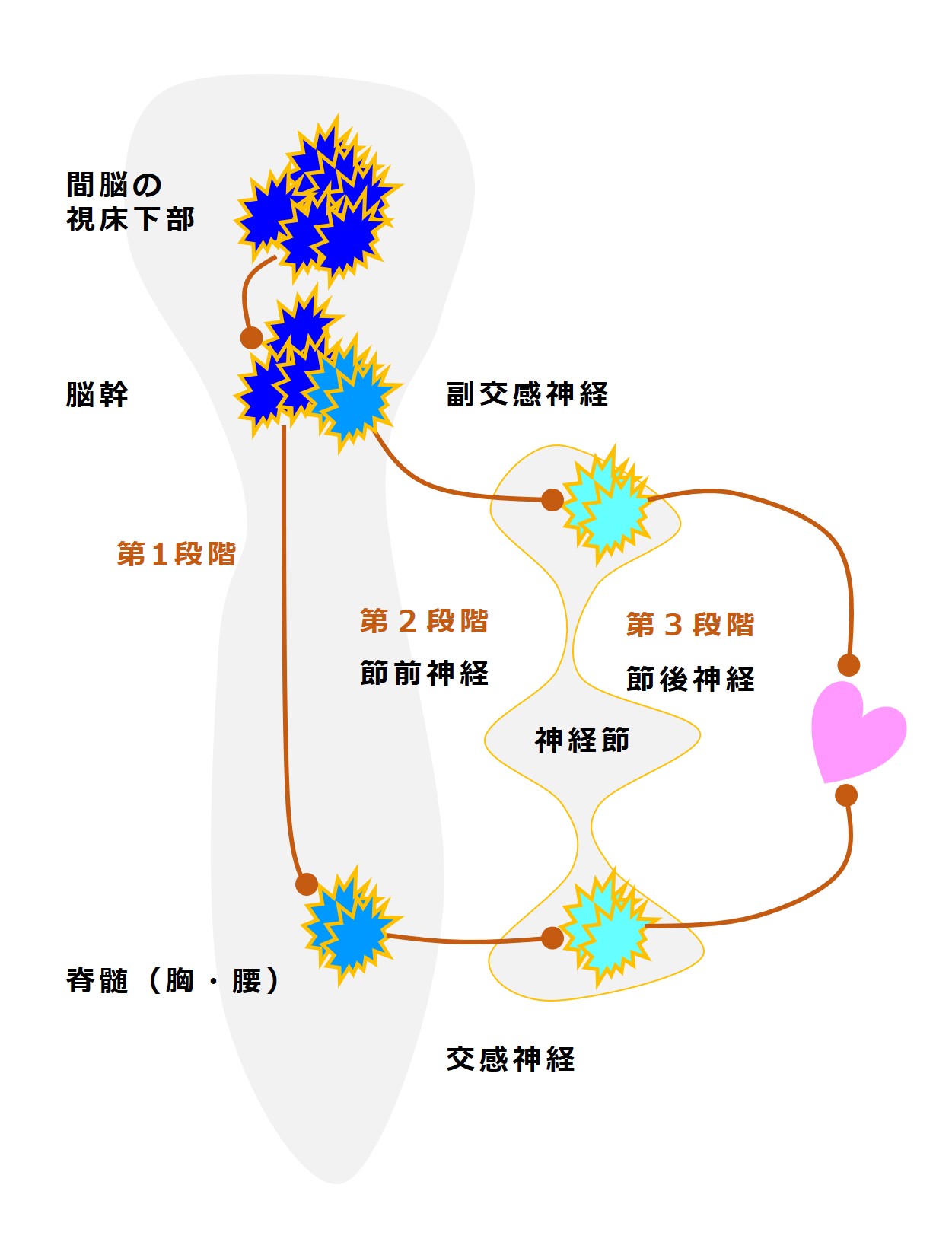

自律神経の活動を制御している中枢は、間脳(かんのう)の視床下部(ししょうかぶ)と脳幹にあります。視床下部や脳幹に体温や血流量、消化活動などを統合的に調節する神経細胞が集まっています。

-

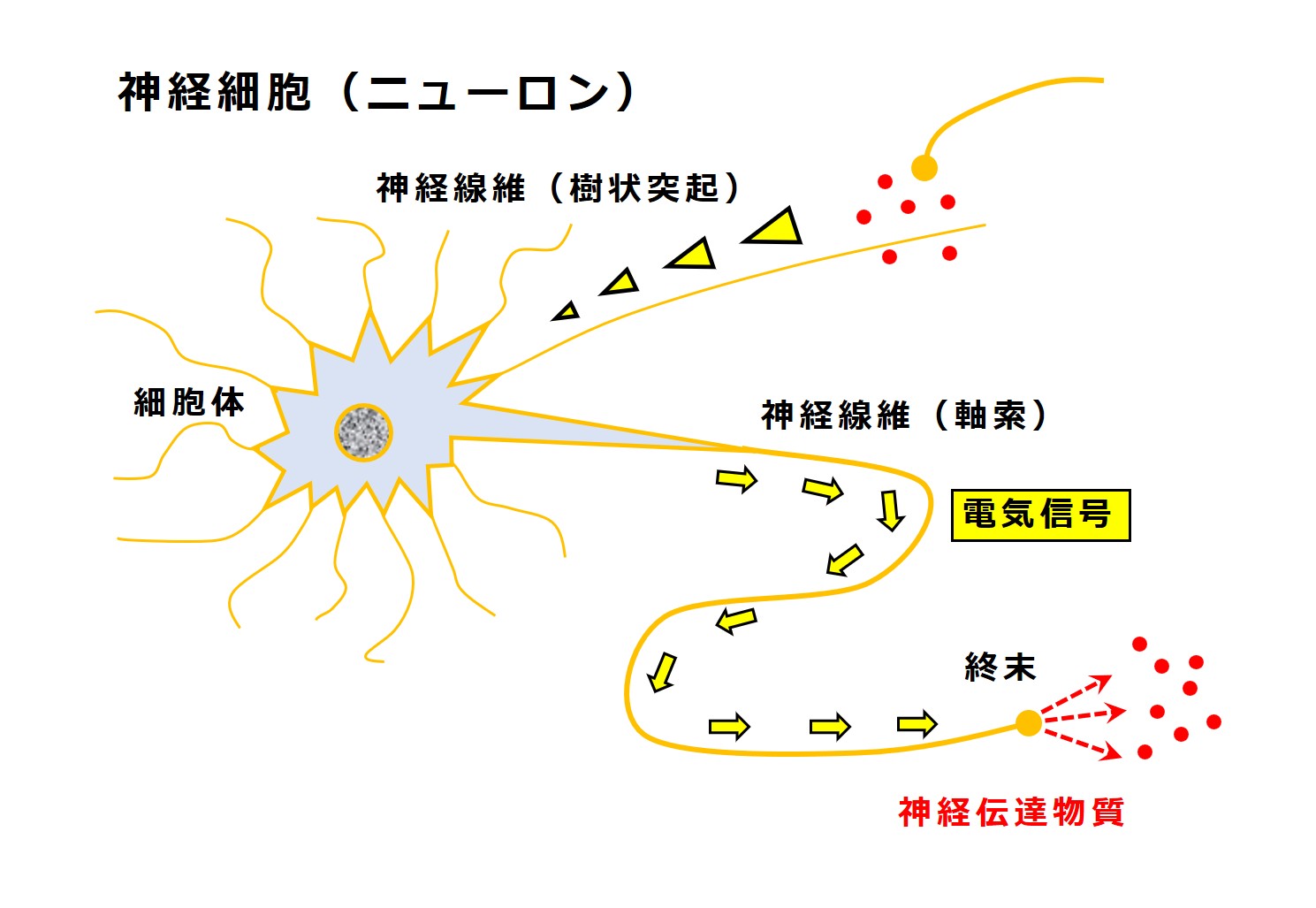

1個の神経細胞は大きな神経細胞体と細くて長い神経線維を持ち、次図のような姿をしています(単に神経細胞と呼ぶときは細胞体を指していることが多いです)。

-

中枢神経系である脳や脊髄で神経細胞(ニューロン)の集まっている部分を 神経核 と呼び、脳や脊髄以外の場所で神経細胞の集まっている場所を 神経節(しんけいせつ) と呼びます。

-

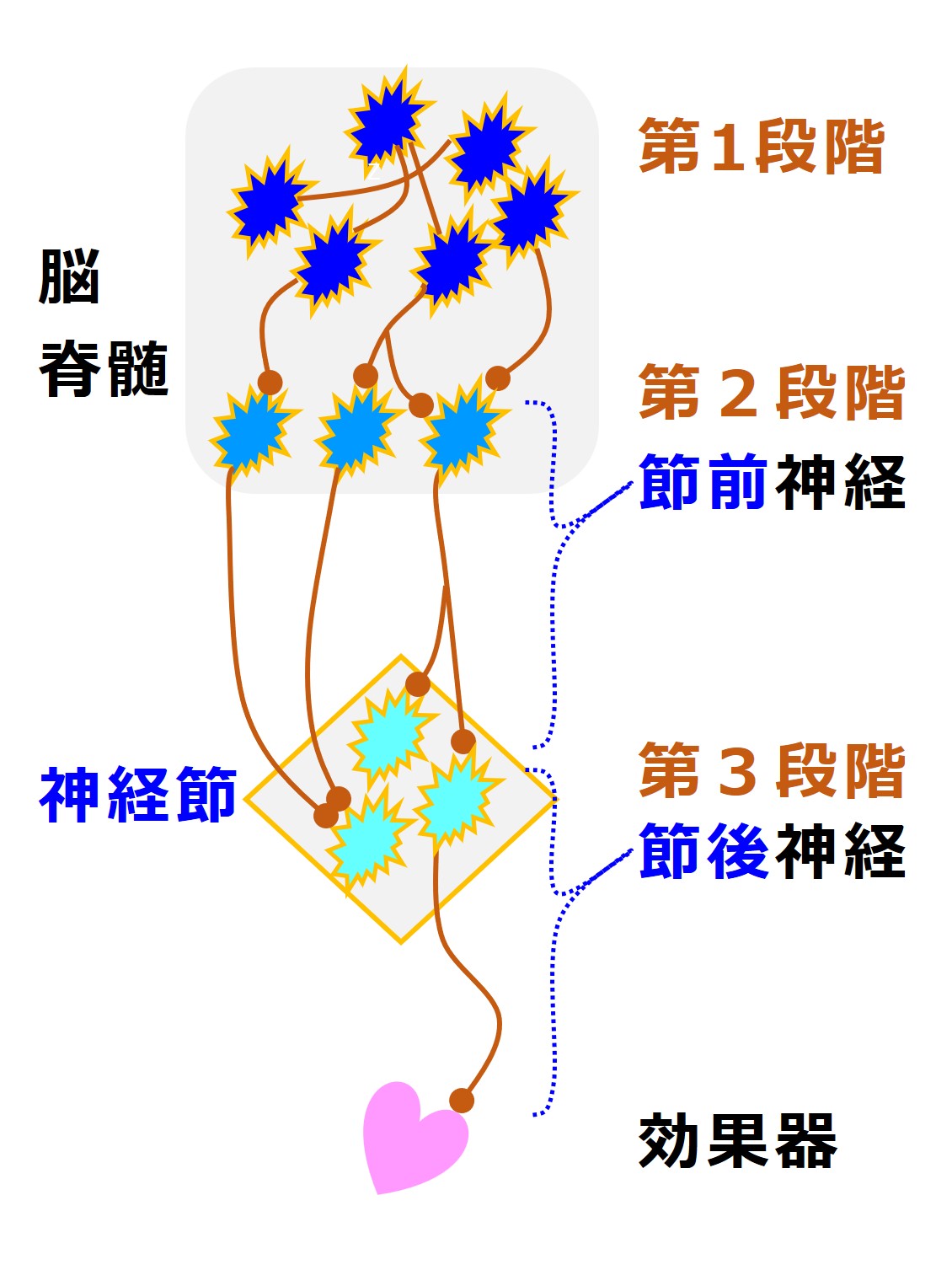

自律神経系(交感神経系や副交感神経系)の信号伝達は、ざっと見ると、

-

第1段階:自律神経系の中枢内伝達(間脳の視床下部 → 脳幹 → 脳幹や脊髄)

-

第2段階:節前神経による伝達(脳幹・脊髄の神経核 → 神経節まで)

-

第3段階:節後神経による伝達(神経節 → 筋肉などの効果器まで)

の3段階で構成されています。

-

第1段階では無数のニューロンが複雑な信号のやりとりをおこなっています。

-

第2段階と第3段階は、それぞれ1個のニューロンが信号伝達を担うわりと簡明な経路がたくさん束ねられており、交感神経系と副交感神経系とで分かれています。

-

自律神経の下っ端(したっぱ)である交感神経の節前神経細胞(細胞体)は脊髄(特に胸髄や腰髄)に集まっています(神経核)。

-

自律神経の下っ端(したっぱ)である副交感神経の節前神経細胞(細胞体)は脳幹部や脊髄(特に仙髄:脊髄の尾側部分)に集まっています(神経核)。

-

交感神経と副交感神経の節前神経細胞の居場所は遠く離れており、相互の主要な調整は中枢である視床下部や脳幹でおこなわれています。

-

長い神経線維上では 電気的な方法 で信号を伝達します。

-

しかし、神経と神経(や筋肉など他の効果器)の間は、神経伝達物質 が信号を伝達します。

-

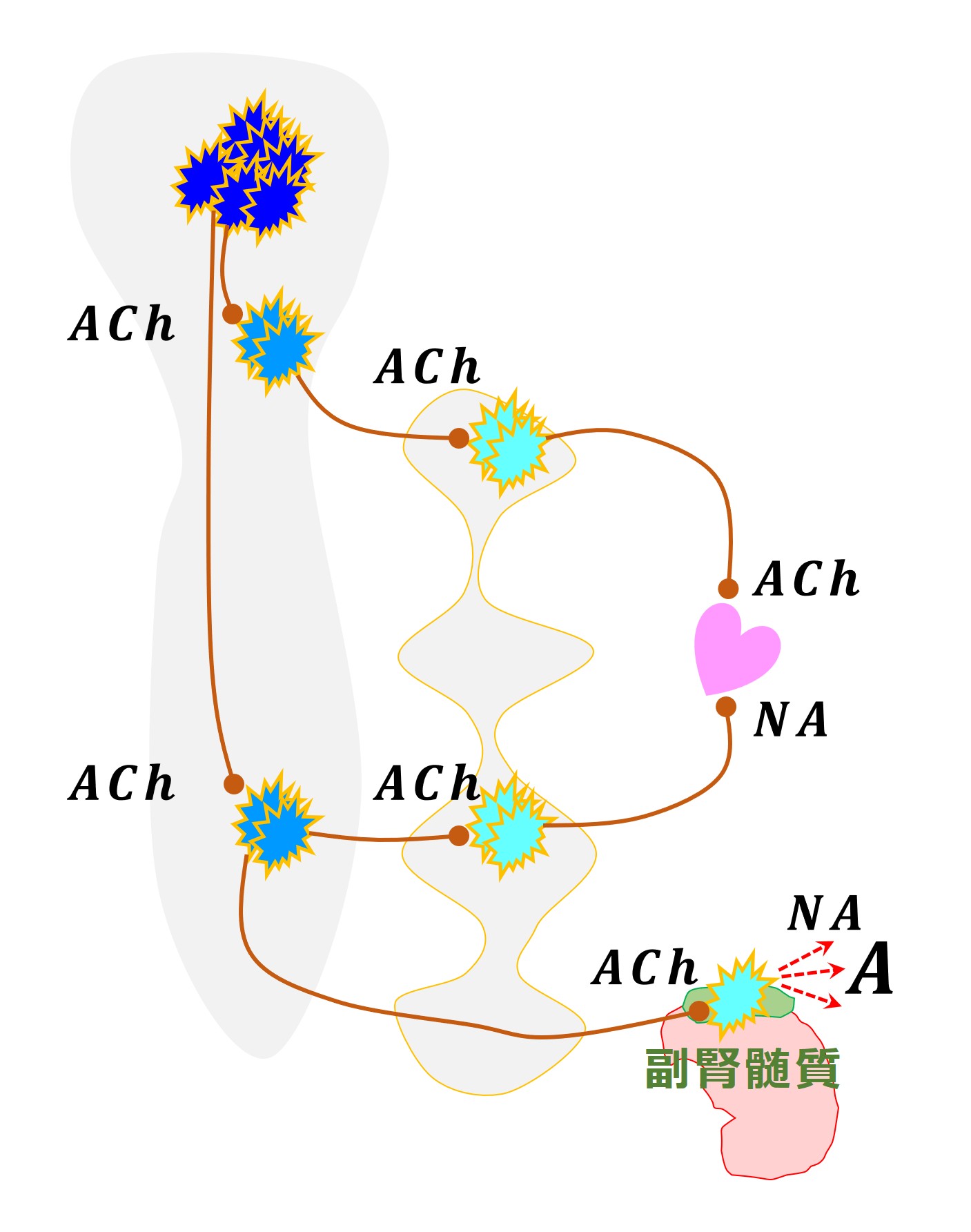

交感神経系も副交感神経系も 節前神経終末 、つまり長い神経線維(軸索)の先端で働いている神経伝達物質は主に アセチルコリン( ACh )です。

-

アセチルコリン( ACh )の受容体には、

-

{ ACh やムスカリン(M)}と結合するムスカリン性 ACh 受容体(M型)

-

{ ACh やニコチン(N)}と結合するニコチン性 ACh 受容体(N型)

とがあります(・・・が、ここでは区別不要です)。

-

交感神経系の節後神経終末で働いている神経伝達物質は主に カテコールアミン の ノルアドレナリン( NA )と アドレナリン( A )です(が、あくまで「主に」という話です)。

-

交感神経系の神経伝達物質カテコールアミン( NA や A など)の受容体には、大きく α 受容体(アルファ)と β 受容体(ベータ)とがあります。それぞれ細かな種類がありますが、ここでは α1 受容体、 β1 受容体、 β2 受容体の3つだけ一時的に覚えておくのでよいでしょう。

-

受容体と神経伝達物質との間の親和性の強さには差異があり、「 α1 、β1 :どちらかと言えば NA が好き」、「β2:圧倒的に A が大好き」となっています。

-

主要な働き等の区別を表にすると次表のようになります:

| 受容体 |

重要な分布 |

好きな

カテコールアミン |

効果 |

| NA |

A |

| α1 |

血 管 |

+++ |

++ |

血管平滑筋 収縮 |

| β1 |

心 筋

腎 臓 |

+++ |

++ |

収縮力↑

心拍数↑

レニン・アンギオテンシン系 亢進 |

| β2 |

骨格筋の血管 |

± |

++ |

血管平滑筋 弛緩

気管支 拡張

糖分解 促進 |

-

「+」の数などはイメージ的なものです。

-

筋肉の種類:横紋筋(主に骨格筋)、心筋、平滑筋(主に内蔵筋)

骨格筋に分布する血管壁の筋肉は平滑筋です。

-

副交感神経系の節後神経終末 、つまり長い神経線維(軸索)の先端で働いている神経伝達物質は主に アセチルコリン( ACh )です。

-

副交感神経系の節後神経終末からの神経伝達物質が結合する受容体は{ ACh やムスカリン(M)}と結合するムスカリン性 ACh 受容体(M型)です。

-

交感神経系が興奮すると電気的な信号が神経終末まで伝達されます。

-

電気信号の到達した交感神経の節前神経終末からは アセチルコリン( ACh )が分泌され、節後神経終末からは、主に ノルアドレナリン( NA )が分泌されます。

-

副腎髄質には ニコチン性アセチルコリン受容体(N型)があります。

-

交感神経系の節前神経終末から放出されたアセチルコリン( ACh )は副腎の受容体に結合します。

-

その刺激を受けて副腎髄質から ノルアドレナリン( NA :約20%)と アドレナリン( A :約80%)が血液中に分泌されます。

-

通常、交感神経系の節後神経終末からはノルアドレナリン( NA )が分泌されますが、副腎髄質からはアドレナリン( A )が大量に分泌されます。

-

副腎髄質から分泌されたノルアドレナリン( NA :少ない)及びアドレナリン( A :多い)は、血行性に全身へ運ばれ、カテコールアミン受容体に結合して作用します。

-

参考(語源):ラテン語で「ad=近く」、「ren=腎臓」、英語で「Adrenal glands=副腎」

-

参考(語源):アドレナリンのことを エピネフリン とも呼びます。ギリシャ語で「epi=上に」、「nephros=腎臓」。

-

参考(エピペン):蜂に刺されたり、コロナのmRNAワクチンを接種してアナフィラキシーショックを起こしたときなどに使う注射セット「エピペン(商品名)」はエピネフリン(アドレナリン)の注射です。

-

胸がドキドキするほど心臓がポンプとして働くことになる機序

-

心臓の筋肉(心筋)にはノルアドレナリン( NA )やアドレナリン( A )と結合したときに作動する β1 受容体( NA が好き)がたくさんあります。

-

主に交感神経終末から分泌されたノルアドレナリン( NA )が心筋の β1 受容体に結合して「心筋収縮力↑や心拍数↑」の効果を発揮します。

-

副腎髄質から分泌されたノルアドレナリン( NA :少ない)やアドレナリン( A :多い)も心筋の β1 受容体に結合して、心筋収縮力↑や心拍数↑の効果を発揮します。

-

このように交感神経系が興奮すると心臓の働きは亢進します。

-

心臓の働きが亢進すると、静脈系にプールされている血液がたくさん動脈系に汲みだされることになります。

-

静脈系の血液量は減り、動脈系の血液量は増えます。

-

(心筋に分布する栄養血管(冠動脈)については別記しています)

-

皮膚に分布する動脈の血管平滑筋が収縮する機序:

-

皮膚に分布する動脈の血管平滑筋には主にノルアドレナリン( NA )と結合したときに作動する α1 受容体( NA が好き)がたくさんあります。

-

皮膚に分布する交感神経の終末から分泌されたノルアドレナリン( NA )が α1 受容体と結合すると血管平滑筋は収縮します(こちらの働きは強い)。

-

交感神経の刺激を受けて副腎髄質から分泌されたノルアドレナリン( NA :少ない)やアドレナリン( A :多い)が α1 受容体と結合すると血管平滑筋は収縮します(こちらの働きは弱い)。

-

このように交感神経系が興奮すると皮膚に分布する動脈の血管平滑筋は収縮します。

-

胃腸などの消化管に分布する動脈の血管平滑筋が収縮したり弛緩したりする機序:

-

胃腸などの消化管に分布する動脈の血管平滑筋には主にノルアドレナリン( NA )と結合したときに作動する α1 受容体( NA が好き)がたくさんあります。

-

消化管に分布する交感神経の終末から分泌されたノルアドレナリン( NA )が α1 受容体と結合すると血管平滑筋は収縮します(こちらの働きは強い)。

-

しかし消化管に分布する動脈の血管平滑筋には β2 受容体( A が好き)も少し分布しています。

-

交感神経の刺激を受けて副腎髄質から分泌されたアドレナリン( A )が β2 受容体と結合すると血管平滑筋は弛緩します(副腎髄質からは NA より A が多く分泌されるので、そこそこに強い作用となりますが・・・)。

-

胃腸などの消化管では一般的に、 α1 受容体による血管収縮作用が β2 受容体による血管拡張作用よりも優勢です。

-

骨格筋に分布する動脈の血管平滑筋が弛緩したり収縮したりする機序:

-

骨格筋に分布する動脈の血管平滑筋には主にノルアドレナリン( NA )と結合したときに作動する β2 受容体( A が好き)があります。

-

骨格筋に分布する交感神経の終末から分泌されたノルアドレナリン( NA )が β2 受容体と結合すると筋収縮に必要なカルシウム(Ca2+)の動きが抑制され、筋肉の緊張状態を維持することが難しくなり、血管平滑筋は弛緩します。

-

交感神経の刺激を受けて副腎髄質から分泌されたノルアドレナリン( NA :少ない)やアドレナリン( A :多い)が β2 受容体( A が好き)と結合すると血管平滑筋は弛緩します。

-

このように交感神経系が興奮すると骨格筋に分布する動脈の血管平滑筋が弛緩する仕組みがあります。

-

しかし骨格筋に分布する動脈の血管平滑筋には α1 受容体( NA が好き)も多く分布しています。

-

したがって交感神経系が興奮すると骨格筋に分布する動脈の血管平滑筋が収縮する仕組みがあります。

-

同じ交感神経ですが、 β2 受容体( A が好き)と α1 受容体( NA が好き)のどちらを強く刺激するかによって動脈壁平滑筋の緊張具合を調節しています。

-

また、骨格筋の活動によって生じる代謝産物は直接血管壁に働いて血管を拡張させます(代謝性血管拡張)。

-

特に運動や戦いの開始時や強いストレス下では、副腎髄質から分泌されるアドレナリン( A )の働きが加わり、 β2 受容体( A が好き)が強く刺激され、骨格筋に分布する動脈の血管平滑筋を弛緩させます。

-

運動や戦いが終わり、ストレスが弱まり、休息になると、交感神経系の終末から分泌されるノルアドレナリン( NA )によって α1 受容体( NA が好き)の働きが優勢となり、骨格筋に分布する動脈の血管平滑筋は収縮します。

-

脳の血流量がほぼ一定に保たれる仕組み

-

脳に分布する動脈では α1 受容体や β2 受容体の分布は少なく、脳に分布する動脈の径は交感神経による調節をあまり受けていません。

-

脳の血流量は、主に脳の酸素や栄養に対する需要に応じて調節されています。

-

心臓の血流量がほぼ一定以上に保たれる仕組み

-

心臓に分布する動脈(冠動脈)には、骨格筋と同じように β2 受容体( A が好き)と α1 受容体( NA が好き)が分布しています。

-

冠動脈における α1 作用(血管収縮)は弱くなるように調整されています。

-

心筋そのものには β1 受容体が多く分布しています。

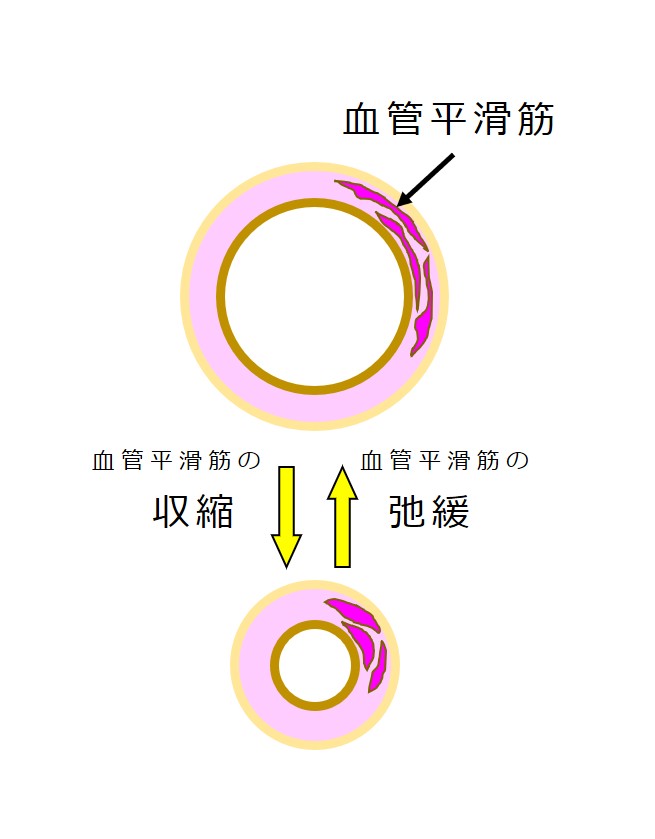

今さらながらとなりますが、「血管平滑筋の弛緩や収縮」と「血管の拡張や縮小」との違いについて説明しておきます。

ふだん、多くの末梢血管の平滑筋は「ほどよい緊張状態」が保たれています。

したがって、収縮する余裕もあるし、弛緩する余裕もある状態です。

要するに、環境変化に対する順応要求に対して柔軟に対応できる状態を維持しているわけです。

血管平滑筋が弛緩しても、そこに血液が補充されなければ、血管はフニャフニャ状態になります。

そこにあるべき血液の無い状態、虚脱状態ですね。

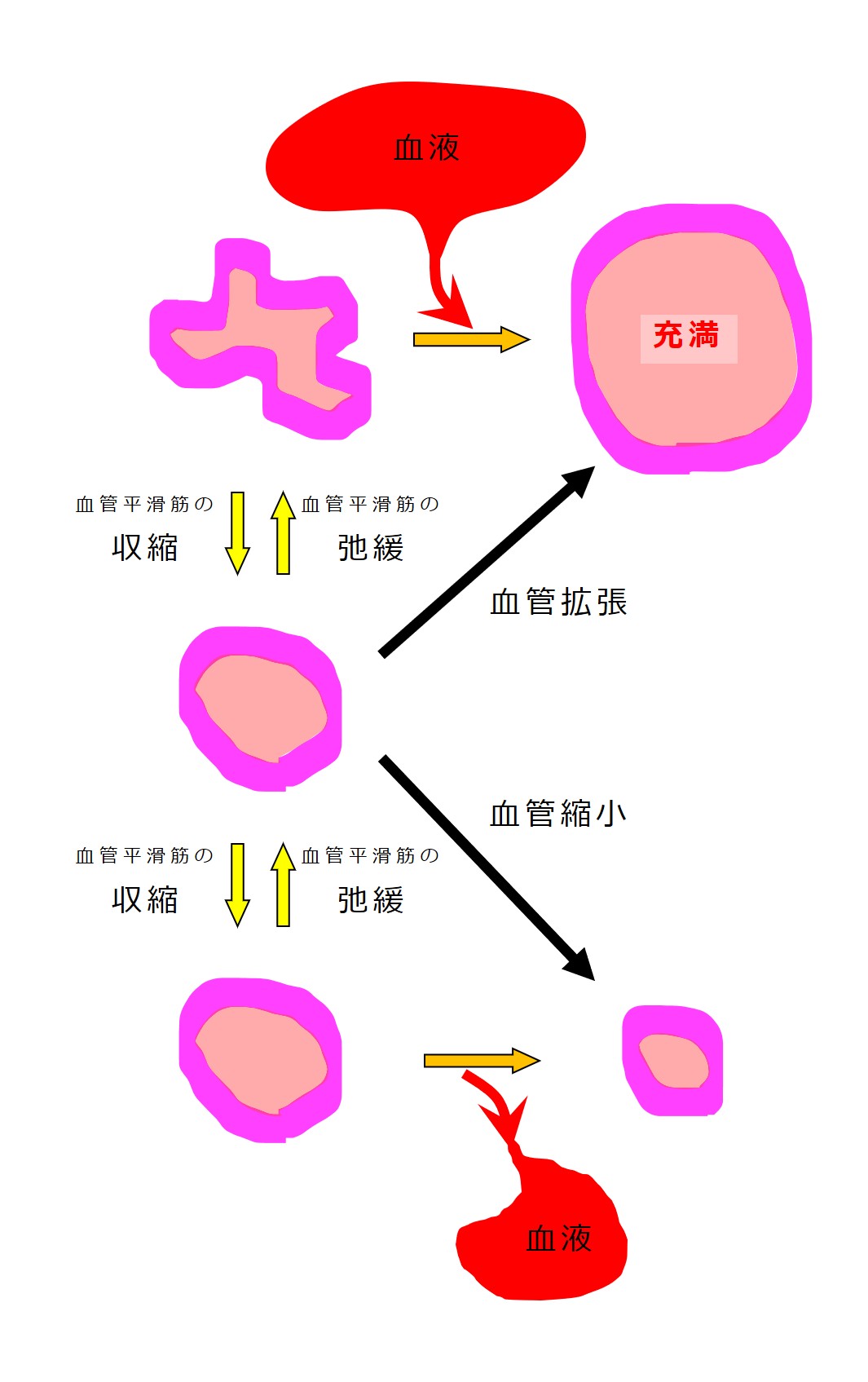

通常は、心臓が働いて静脈系の血液を動脈系に移したり、また臓器ごとに血管の径を大きくしたり小さくしたりして皮膚や消化器に分布していた血液を骨格筋に分布する血管に移したりすることで血液を補充します。

血液が補充されてはじめて「血管拡張」と呼べる状態になります。

血管平滑筋の収縮の場合は、そこにあった血液を追い出すことができてはじめて「血管縮小」と呼べる状態になります。

普通の生理的状況下では、血管平滑筋の収縮と血管縮小は同時に起こり、血管平滑筋の弛緩と血管拡張は同時に起こるので、これらを混同して使用していることが多いです。

以上を大雑把に整理すると先ほどの図になります(図を再掲します)。

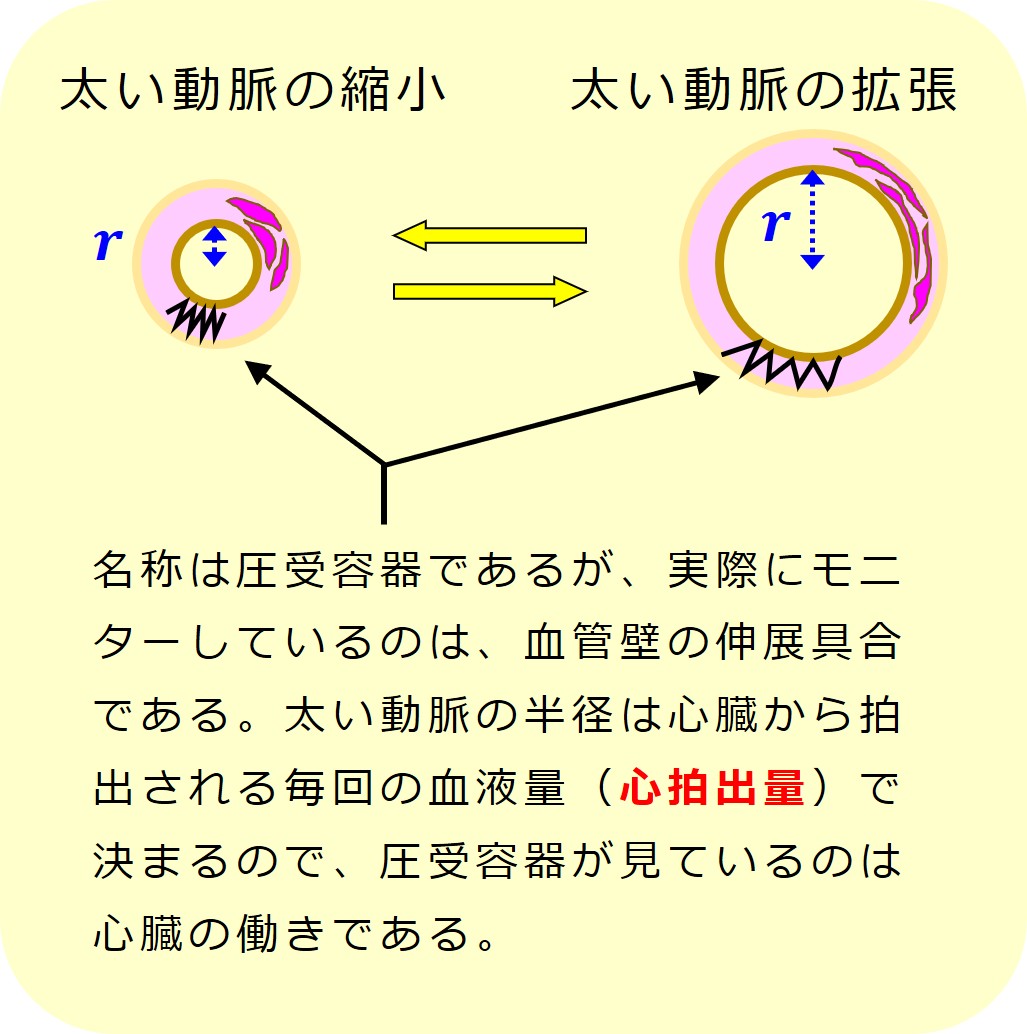

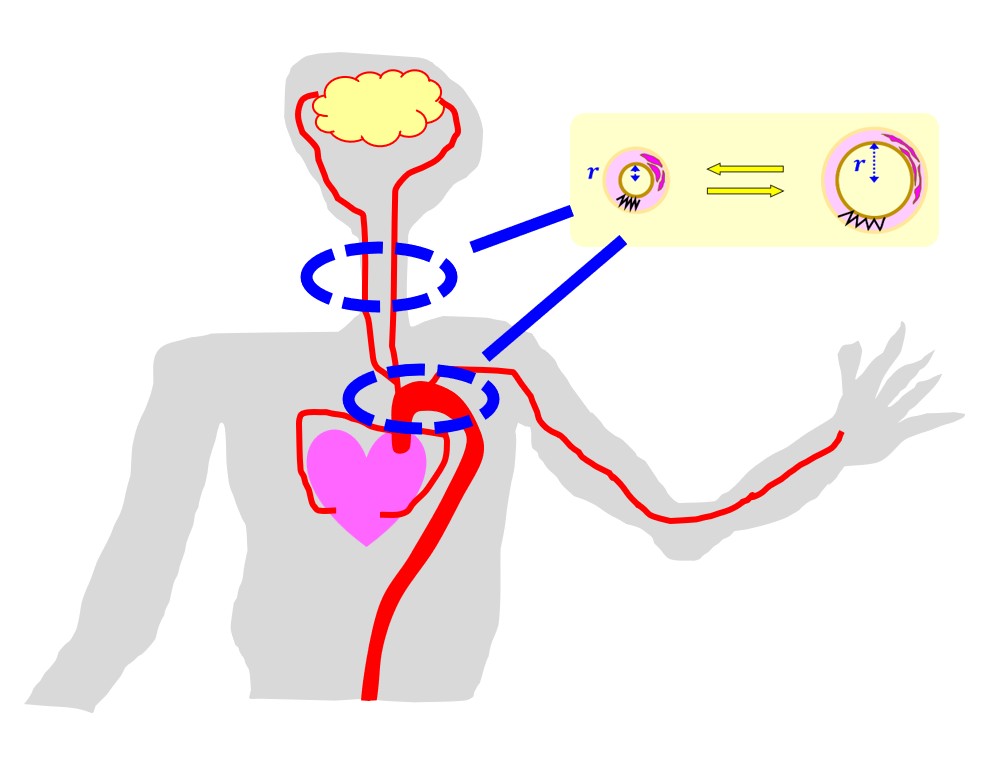

動脈の圧受容器が大動脈弓と頸動脈洞にあるということは何を意味しているのでしょうか?

大動脈弓の圧受容器は、全身的な血流量調節用でしょう。

それ以外の動脈圧受容器が頸動脈にのみ存在するということは、ヒトの循環器系がいかに脳血流量の維持を重視しているかを意味していると考えられます。

襲い掛かっていたのは、ただの演技でした 😄

◆ 副交感神経による調節

副交感神経の働きについて、ここではごく簡単にだけ紹介します。

ひとことで言うと交換神経の逆です。休息時や食後に、活発に働くのは副交感神経です。

心臓の働きは落ち着き、消化器官の働きは活発になります。

強い痛みやストレス、顔を冷たい水で洗うことなどで、血圧が急激に低下して立ちくらみが起こったり意識を失うこともある「迷走神経反射」は知っておいたほうがよいでしょう。

副交感神経は、心臓を止めるほどの強い働きを持っています。

参考:「迷走神経反射」とは?症状・予防法・治療法も解説!【医師監修】:▶ ▶ ▶(2025.04.28、Medical Doc、武井智昭監修)

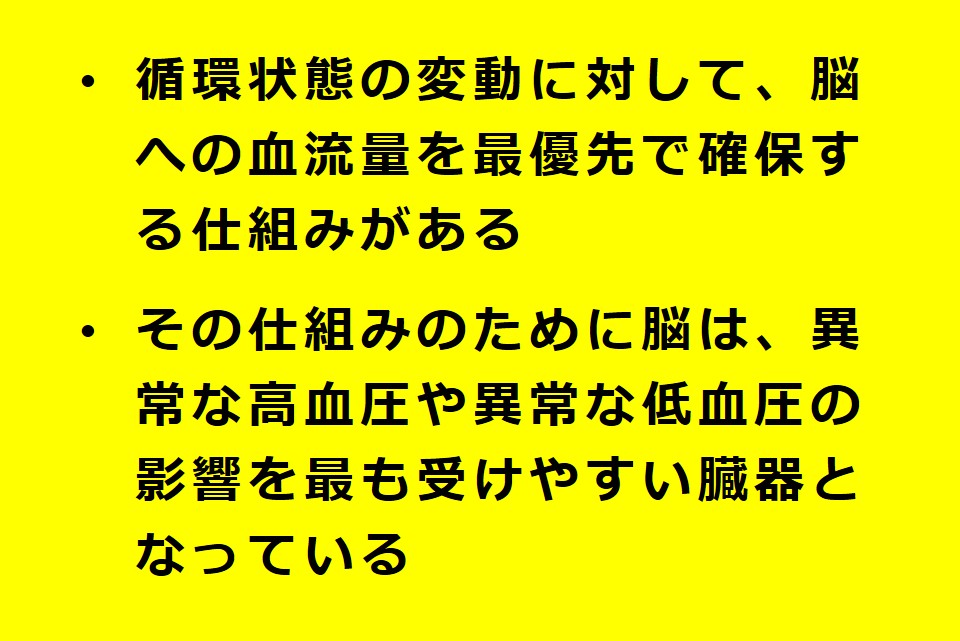

◆ 脳循環の脆弱性

脳へ行く血流を調節する仕組みは、他の臓器へ行く血流を調節する仕組み(主に交感神経や副交感神経による調節)とは異なる独自性を持っているようです。

脳へ行く血流量は、様々な循環状態において最優先に確保されています。

脳は、ホモ・サピエンスを特徴づける最も重要な臓器なのでしょう。

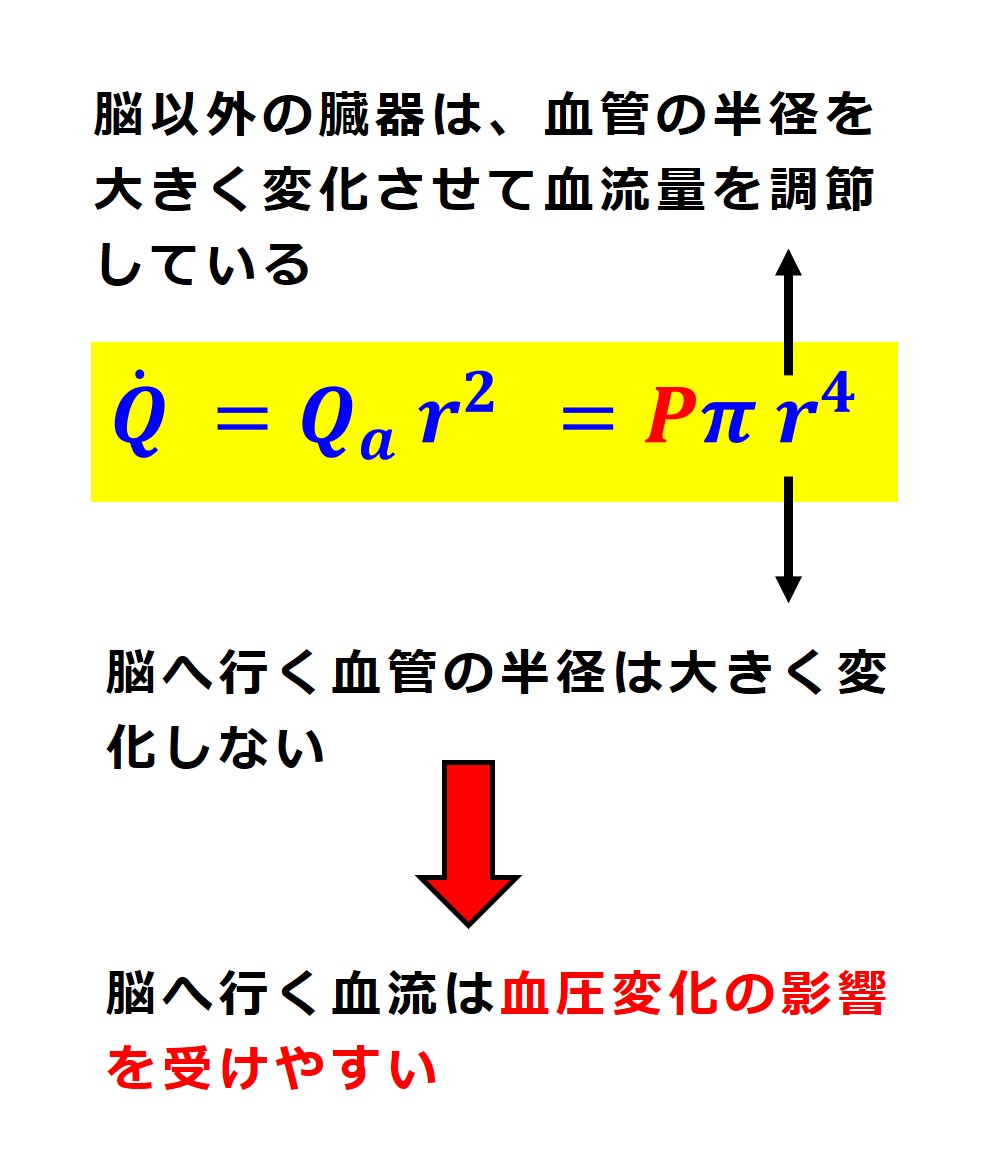

脳以外の臓器へ分布する動脈は、血管の半径を大きく変えることで必要な血流量を確保していますが、脳へ分布する動脈は、自律神経による血管半径の大きな変化を拒むことによって、脳への優先的な血流量を確保しているようにみえます。

関係式を見てみましょう。脳以外の臓器へ分布する動脈は自律神経の強い支配を受けており、血管の径が大きく変化します。

何らかの原因で血圧が大きく下がったときも、血管の径が大きくなれば血流量を維持できます。

しかし、脳へ分布する動脈は半径を大きく変えることができないので、血圧の大きな低下が起こったとき、半径を大きくすることで血流量を維持するといった対応が十分にはできません。

こうした脳循環の脆弱性は、血圧の異常な高値や低値が原因で起こる循環のトラブル(血管が破れたり、塞がったり)や臓器機能の急激な低下などが脳で起こりやすい原因のひとつとなっていると考えられます。

低血圧による立ち眩み(たちくらみ)は、・・・そういうこと(異常な血圧変動に対する脆弱性)ですね。

大事な特徴なので覚えておくとよいでしょう。

要するに、脳ミソを「箱入り娘」にしちゃったら、環境変化にはめっぽう弱くなっちゃった、ということですね。

先に見たページに戻るときは、リンクを使うよりも、ブラウザの「<(もどる、Back)」を使うと通信量を節約でき、また早く表示されます。

医者の不養生:一喜一憂しない血圧管理

-

S1◆ はじめに

-

◆ 脈波 Pulse Wave

-

◆ 降圧剤服薬中の方への注意

-

S3◆ ハーゲン・ポワズイユの法則

-

S4◆ 数式のバサ切り(1)

-

S5◆ 数式のバサ切り(2)

-

S6◆ 血流量 = 血液量 ✕ 血管半径 2

-

S7◆ 交感神経による調節

-

S8◆ 降圧薬服用開始時の血圧管理

-

S9◆ おわりに

-

◆ まとめ

-

◆ 降圧剤服薬中の方への注意

-

◆ 血圧計

-

◆ 外部リンク一覧