医者の不養生:一喜一憂しない血圧管理

先に見たページに戻るときは、リンクを使うよりも、ブラウザの「<(もどる、Back)」を使うと通信量を節約でき、また早く表示されます。

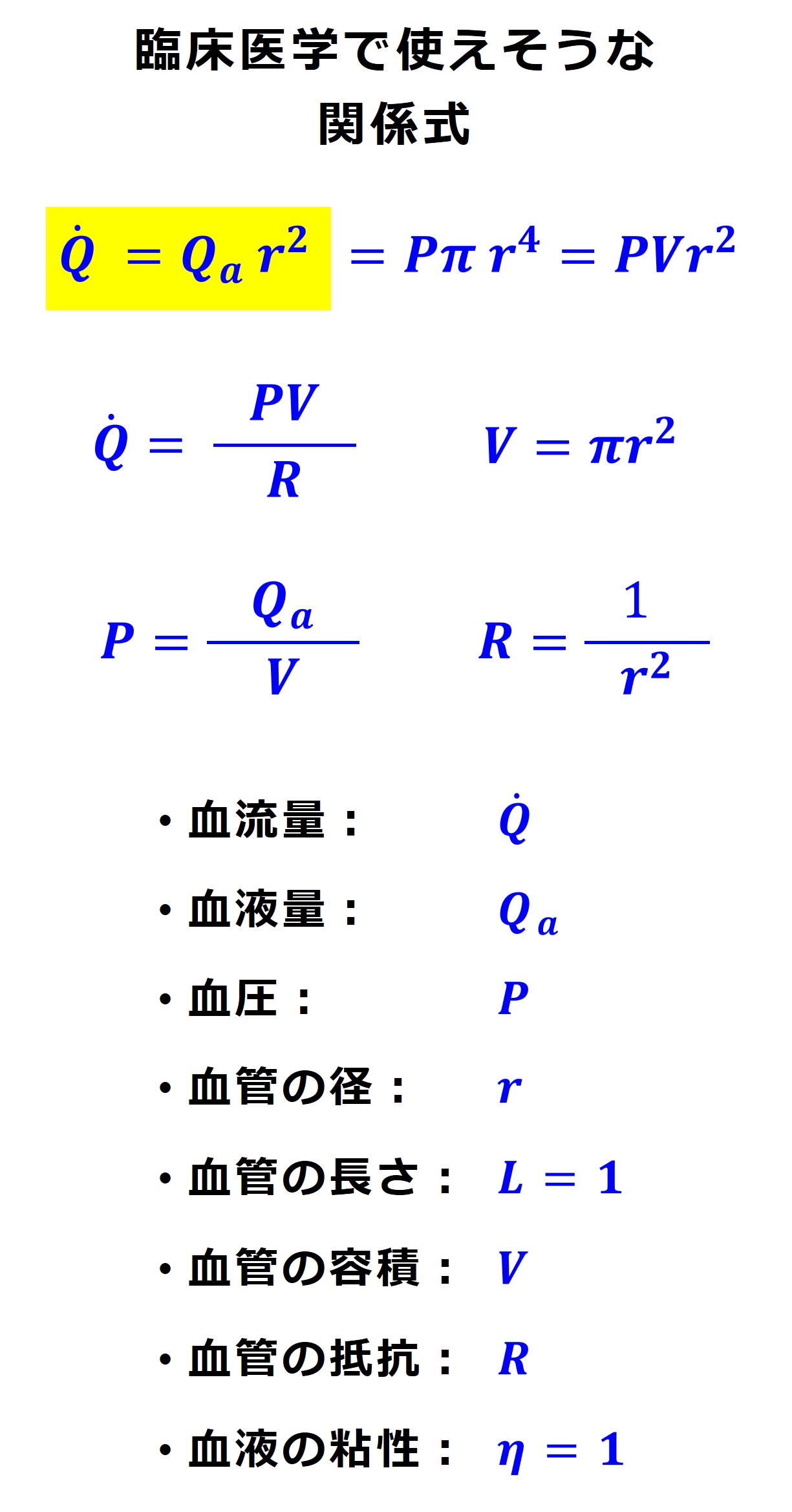

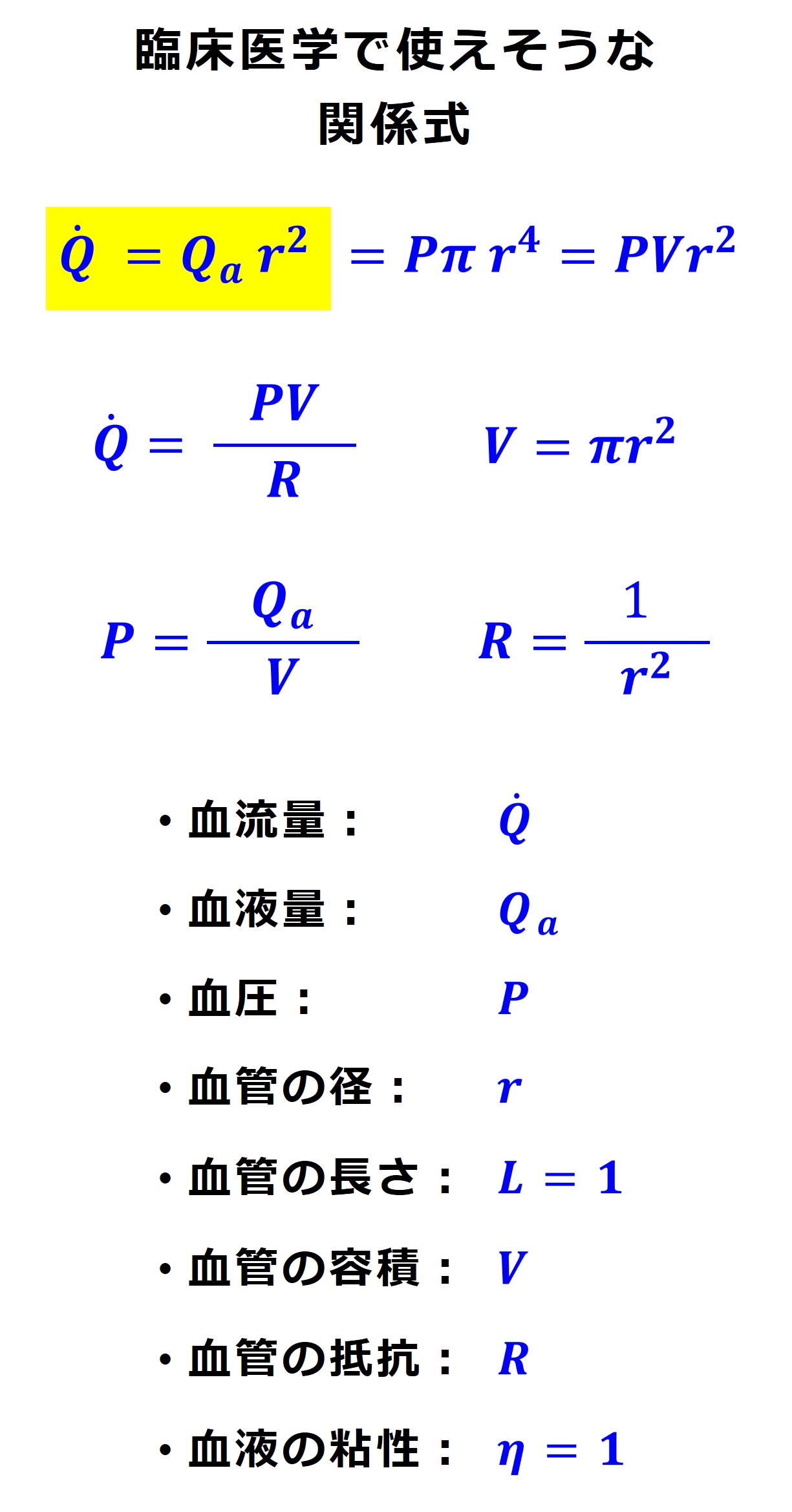

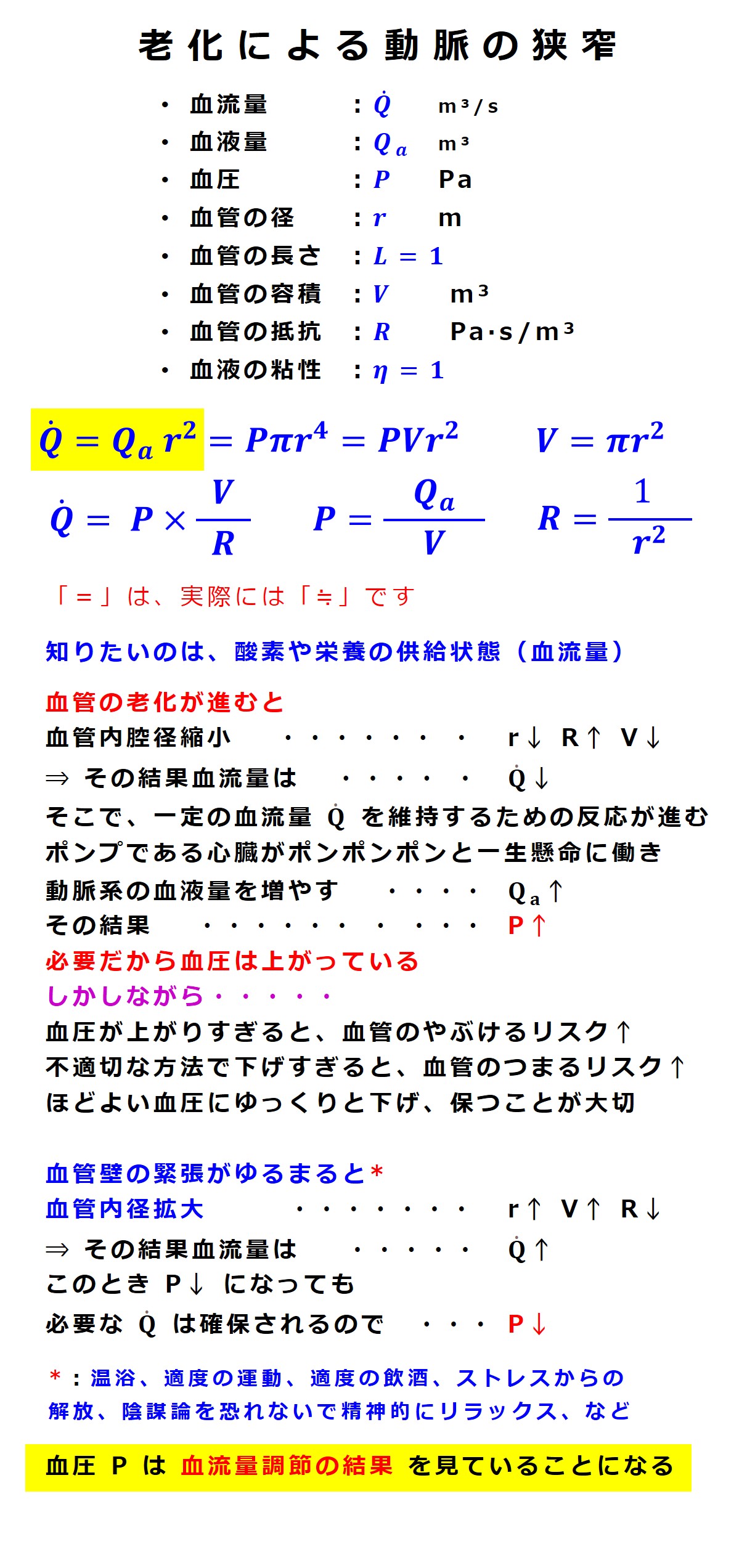

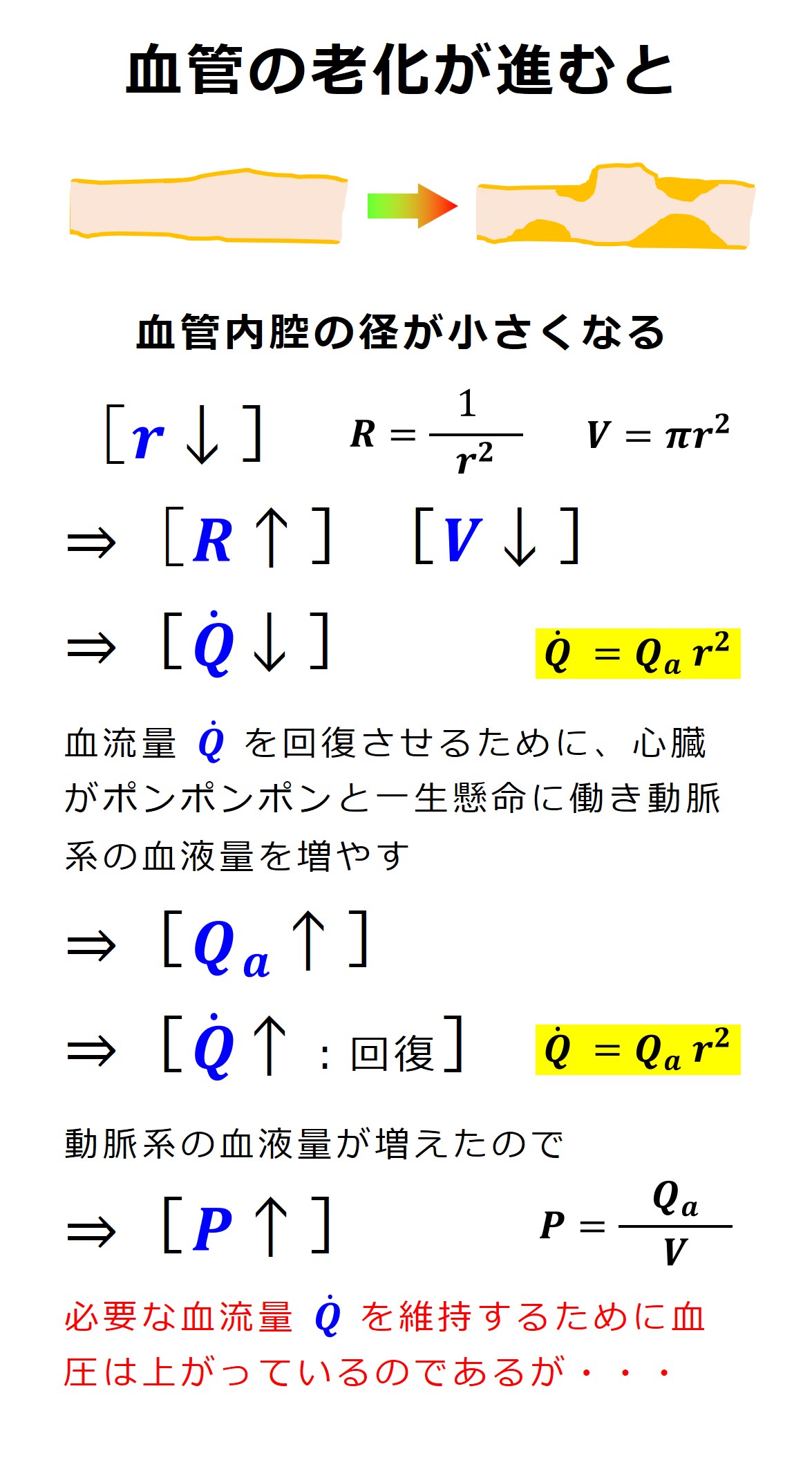

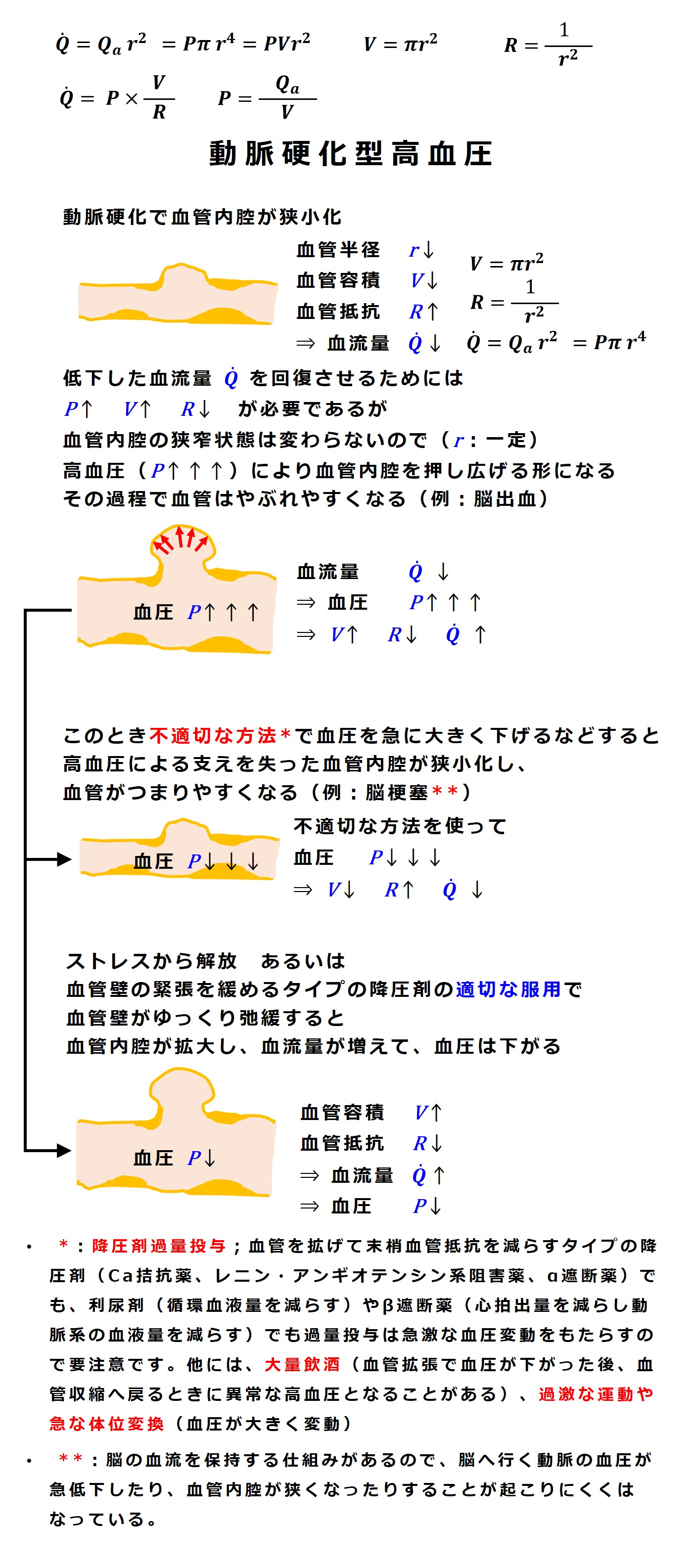

では、得られた幾つかの数式を使いながら、動脈硬化性高血圧症の血圧管理 で注意しなければならないことを見ていきましょう。

念のための再注意:「◆ ハーゲン・ポワズイユの法則」の最後でも注意していますが、ここで用いている抵抗 R は「ハーゲン・ポワズイユの数式の乙式変形」で得られるものであり、血管半径の2乗 r 2 に反比例します。一般的な循環生理学で使われている抵抗は「甲式変形」で得られるものであり、血管半径の4乗 r 4 に反比例します。甲式抵抗から血管容積を抜き出したものが乙式抵抗です。資格試験を控えている医学生等は注意して下さい。一般に血管抵抗と言えば甲式です。甲式抵抗、乙式抵抗、どちらが役立つかは使う場面によって異なるでしょう。

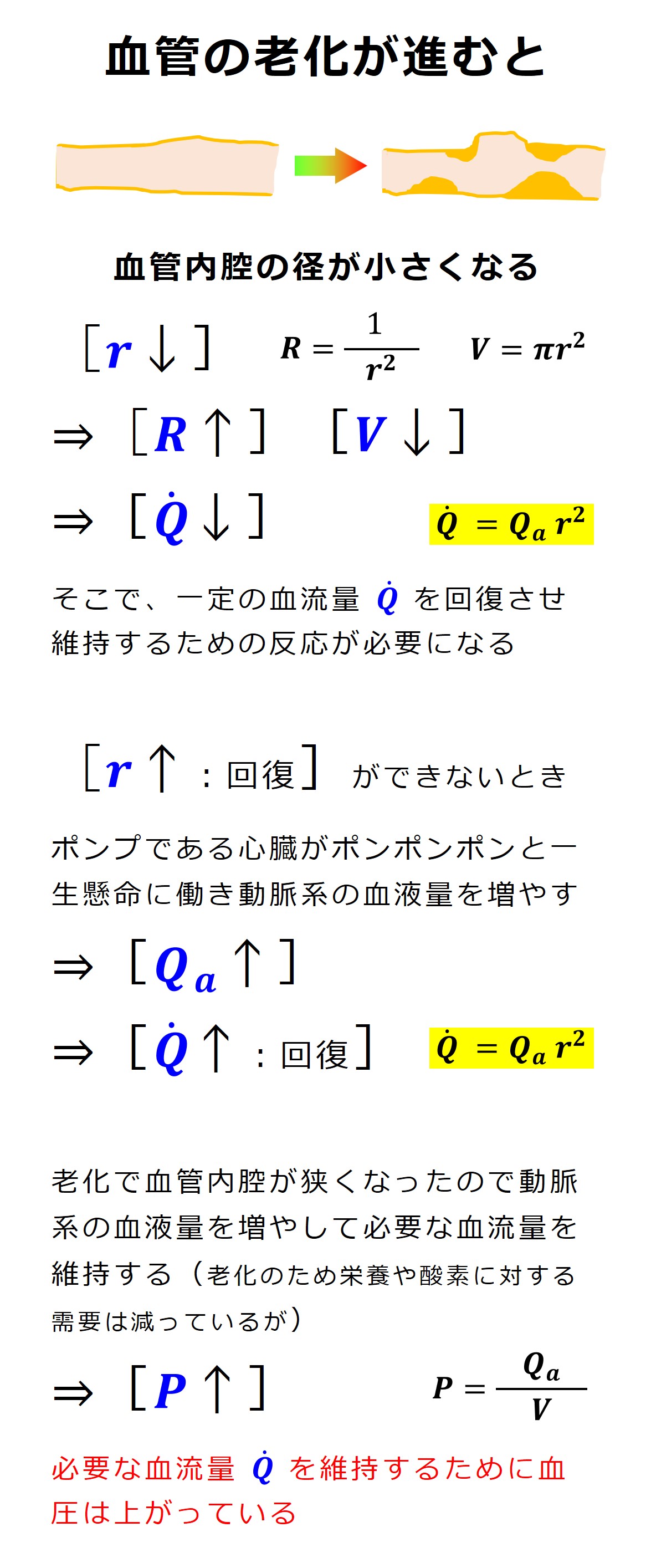

歳を取って血圧が 少し上昇する のは、当たり前の現象です。

高齢者の場合、その当たり前の血圧上昇が起こらず、むしろ低血圧になる場合、何らかの病気が隠れていないか疑われます。

次の参考記事より抜粋:「高齢になる前に発症する高血圧は、特に認知症のリスクであることが知られています。逆に高齢になってから下の血圧(拡張期血圧)が上がることは、むしろ良い老化プロセスを反映しているという意見もあるほどです。」

参考記事:「高血圧予防には塩分制限と思う人が知らない真実」(東洋経済 ONLINE、2025.01.17、浜谷陸太)

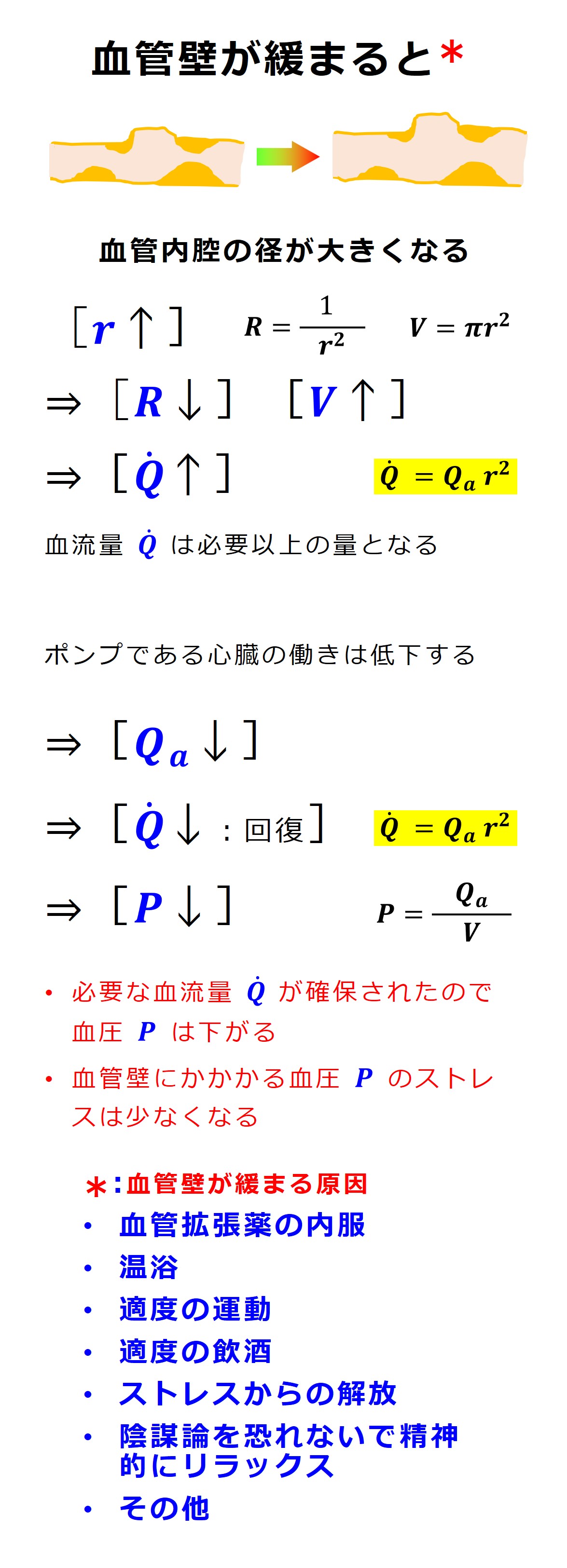

ここで血管の緊張を緩めると何が起こるでしょうか。

血圧は「血流量確保のためにおこなわれる調節の結果」にすぎません。

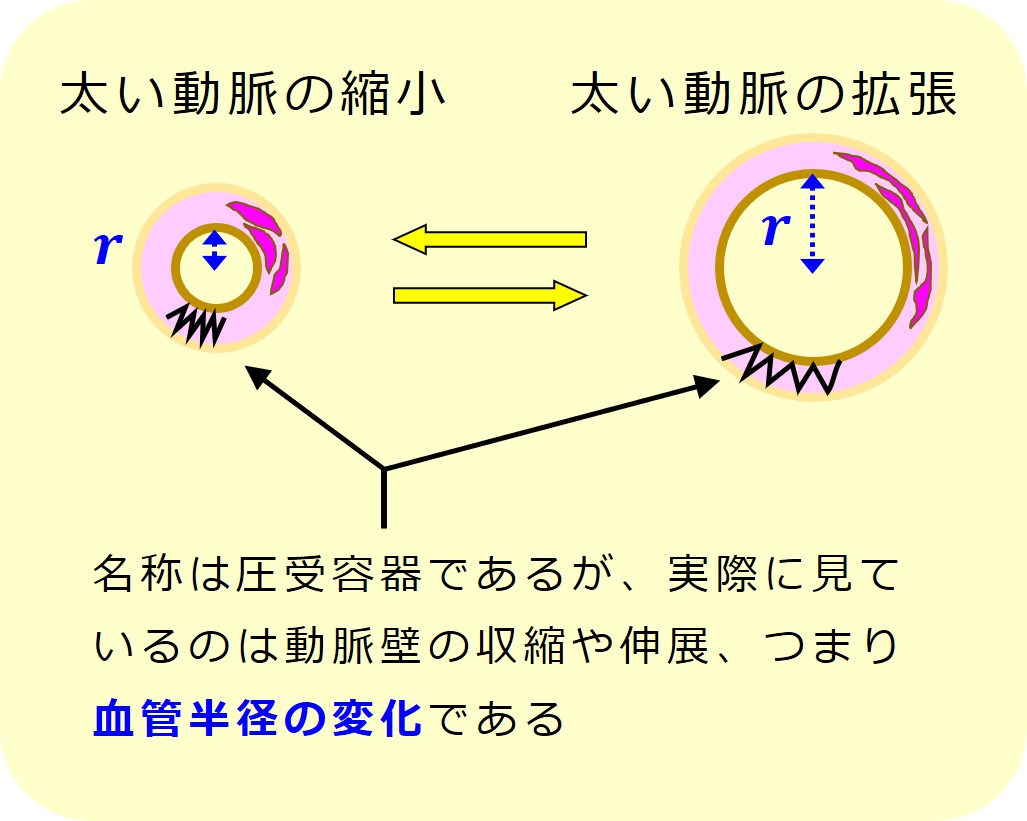

大きな動脈(大動脈弓や頸動脈洞)の「圧受容器」と呼ばれているものが、実際には血圧を監視しないで、血管半径を監視していることを思い出してください。

数式を使った思考過程を省略すると、下図のようになります。

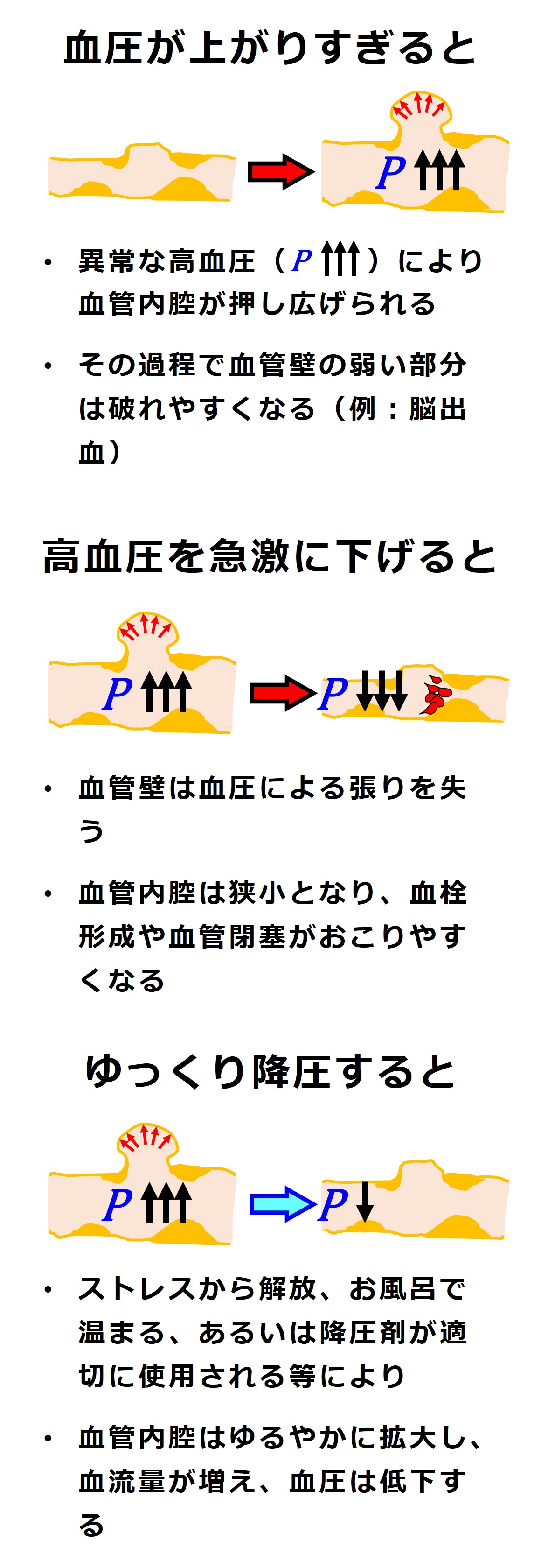

老化に伴う血圧の「少しの上昇」は自然な経過であり、あえて下げる必要はないのですが、「大きな上昇」を放置したり、「降圧剤で血圧を急激に」落としたりすると、いろいろと危険なことが起こりやすくなります。

それらの危険については少し後で説明します。

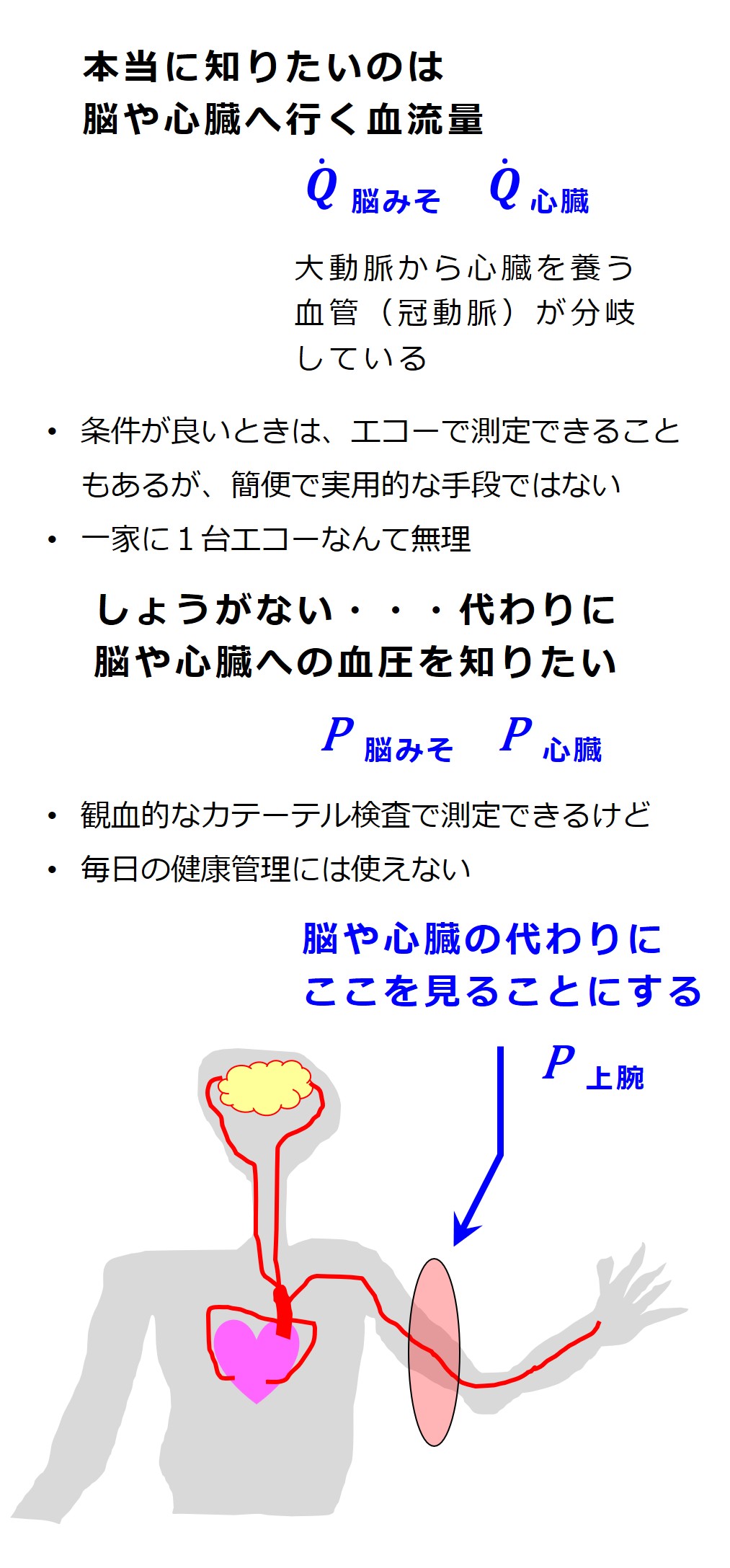

ヒトの循環状態について調べるとき第1に知りたいのは、全身の臓器(短期的に特に重要なのは脳や心臓、長期的には肝臓や腎臓など全臓器が重要)の生命活動維持に必要な酸素や栄養が十分に供給されているかどうかです。

そのためには、血液中の酸素や栄養の濃度が一定の時、一定の時間内に臓器を流れる血液量(つまり血流量) Q を見ればよいのです。

しかし血流量を簡単に知る方法は限られているので、代わりに血圧 P を見ることにしています。

血圧測定方法は種類がいくつかありますが、(古くからある水銀血圧計のような)簡易な血圧計が用いているのは コロトコフ法 です。

駆血帯(マンシェット、カフ)で動脈を絞めて血流を止めます。

駆血帯の絞める圧力を緩めていくと、途中で動脈が流れ始めます:その時に音が発生します(コロトコフ音):このとき駆血帯の絞めつける圧力が 最高血圧。

絞める圧力をどんどん緩めていき、動脈に対する圧迫が無くなるとコロトコフ音も出なくなります:このとき駆血帯の絞めつける圧力が 最低血圧。

近年の自動血圧計の多くはコロトコフ法の替わりに オシロメトリック法 で血圧を測定しています。これは血液の 脈波 を検出する方法を使っています。

(血圧測定(コロトコフ音聴診法とオシロメトリック法):▶ ▶ ▶)

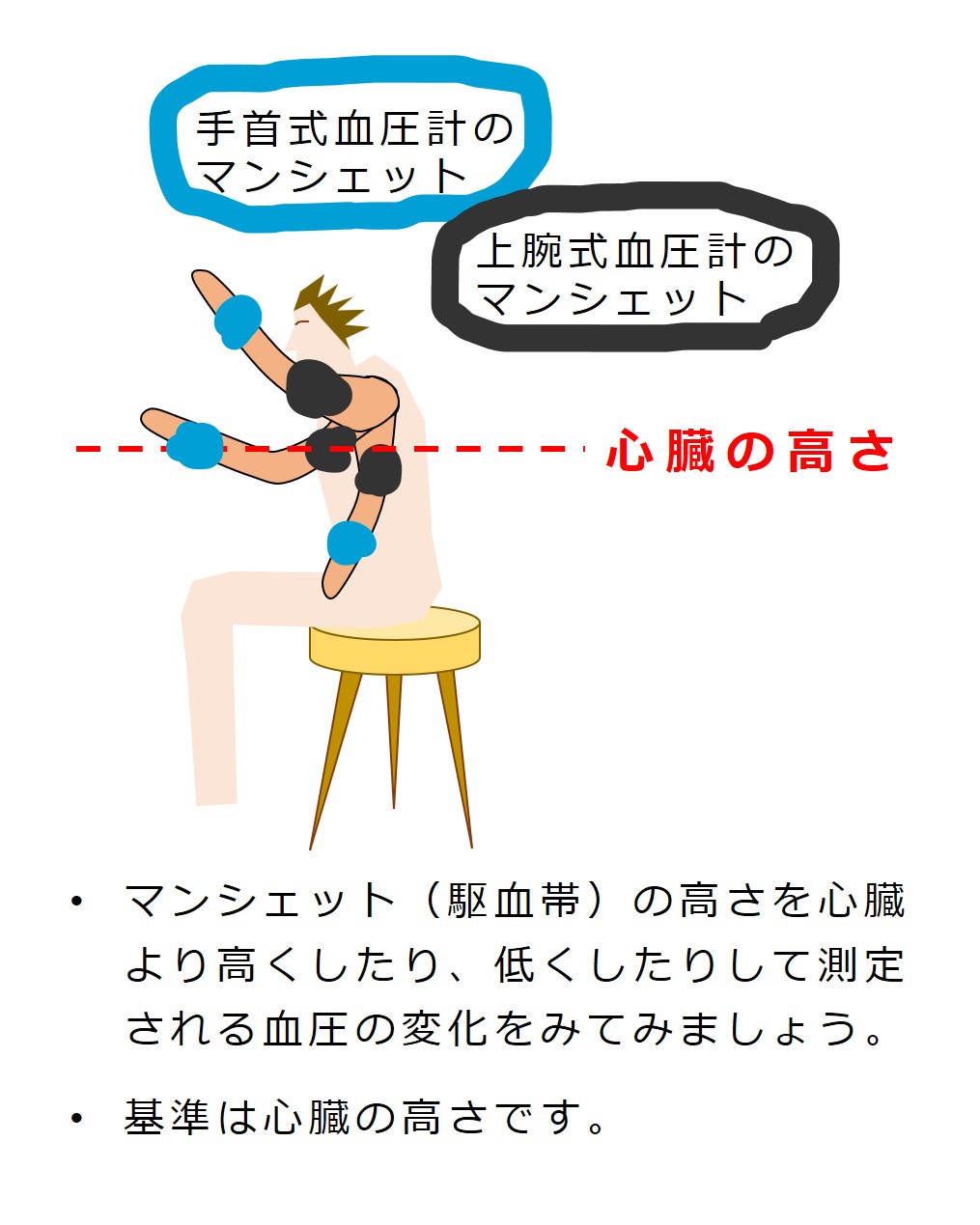

駆血帯で生首を絞めるわけにはいかないので、上腕を使用します。

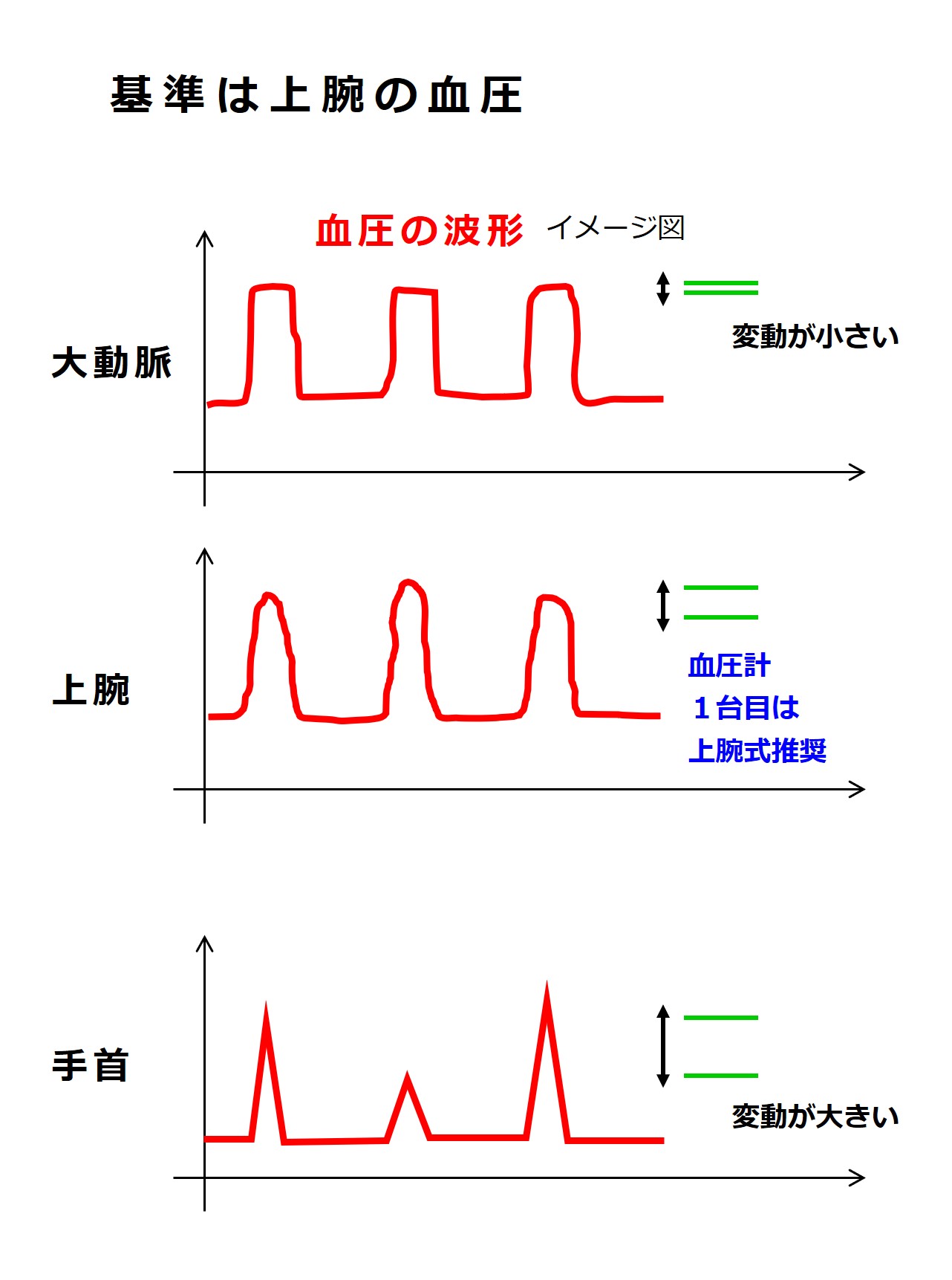

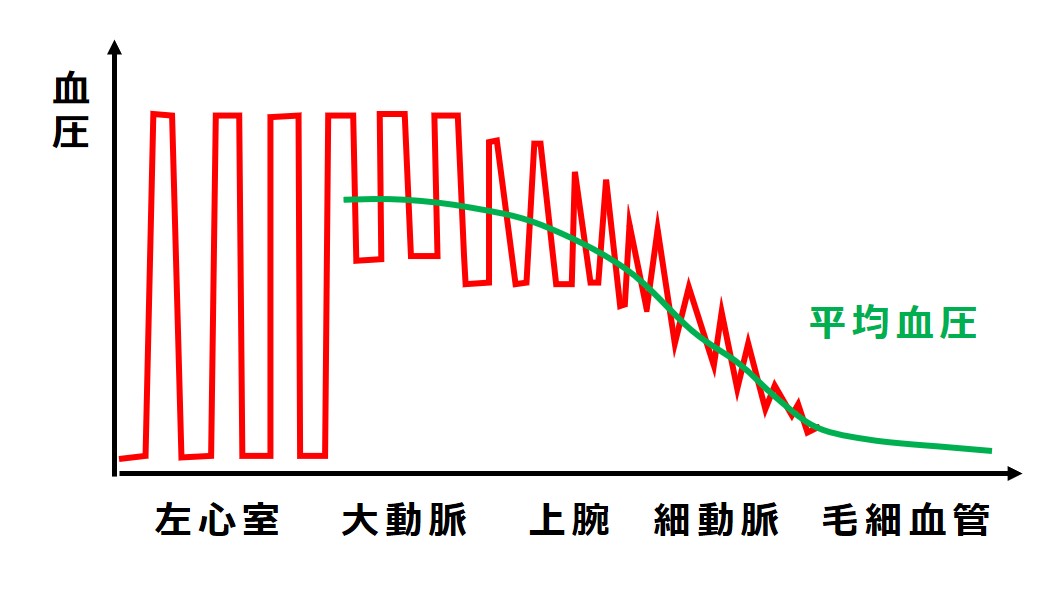

心臓を出た血液の圧力変化を示す波形は、大動脈 → 上腕 → 手首 → 指尖 と末梢へ行くほど変形します。

末梢に近づくと波形はとがってきますので、測定値の変動範囲が大きくなります。

そこで実用上、上腕の肘上の部位で測定した値が基準と決められています。

手首測定はとても便利ですが、信頼性はやや劣ります。

一般的には、1台目の血圧計は上腕式をお奨めしますが、出張等の多い方は1台目から手首式がよいでしょう。測ることが大切ですから。

心血管系のマズい出来事と関係が深いのは収縮期血圧(最高血圧)のようです。

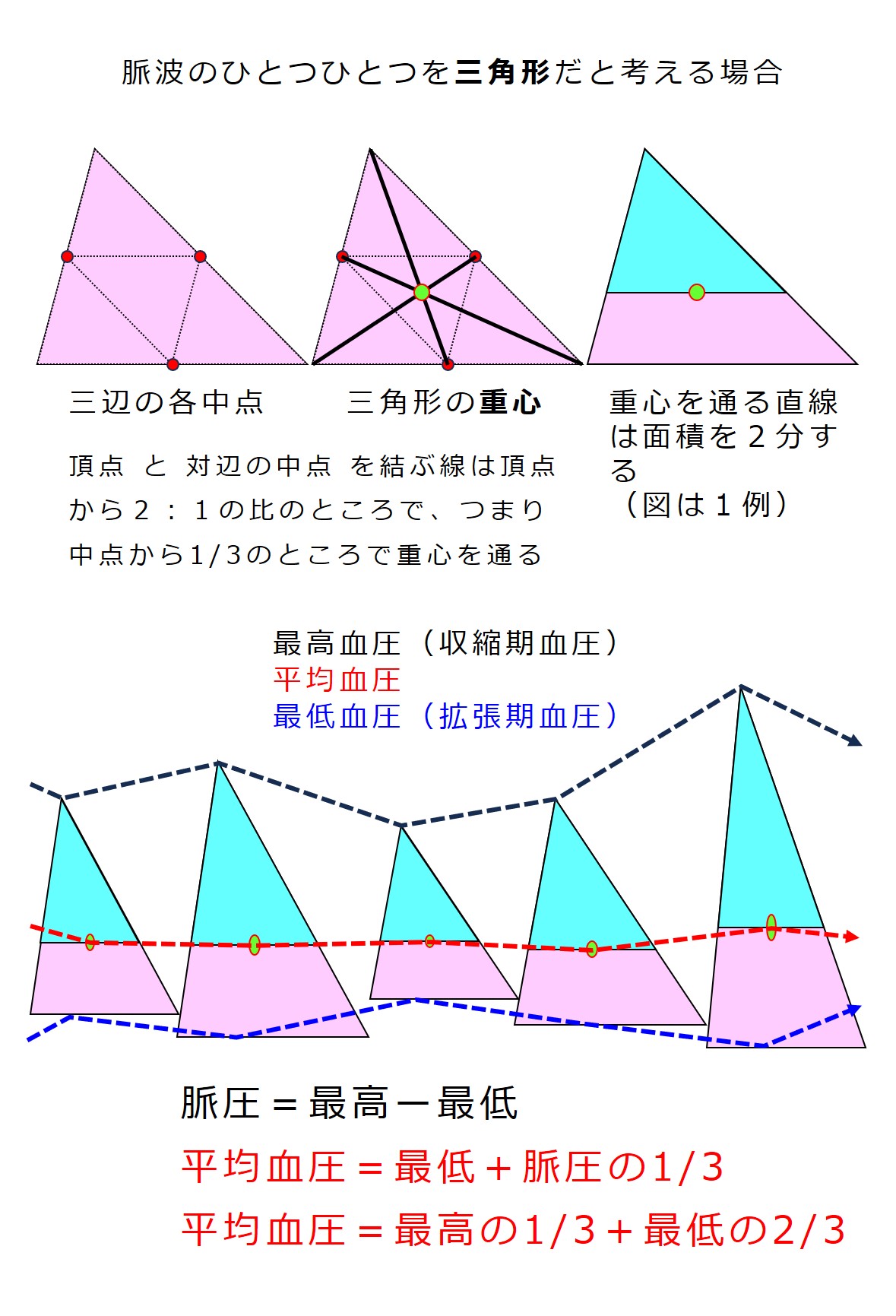

そのためか、毎日の血圧測定では、収縮期血圧(最高血圧)だけを気にしている人が多いようですが、平均血圧 を決めているのは主に拡張期血圧(最低血圧)です。

平均血圧は、簡易的には、「最低血圧 + 脈圧の 1/3 」で計算します。脈圧 は「最高血圧と最低血圧との差」です。

血圧の波を三角形と見た場合、三角形の高さを h とすると、底辺から h/3 の高さに重心があります。

三角形の面積は、重心より上と下が等しくなります。

最高血圧が高くても、最低血圧が低ければ平均血圧が低いので安心だというわけではありません。脈圧が大きすぎるのは、あまり良くないようです(参考1)。

もう少し詳しく知りたい方はコチラを 参考2:【循環管理レベルアップ】平均血圧,脈圧をみる【収縮期/拡張期血圧との違い】(2022.11.25、循環器Drぷーのコソ勉る〜む)

(編集メモ:後日、脈圧の意義説明を追加予定)

一般的には、「毎朝起床後の少し落ち着いたときに測定」、「食後や排便後、入浴後は避ける」のように、安静時の血圧測定が推奨されます。

しかし 血圧測定の初心者 は、いろいろな時間帯で測定し、自分のいろいろな血圧と脈拍数を見ておいた方が良いでしょう。

(病的状態でなければ)脈拍数や呼吸回数、気持ちの高ぶりなどは交感神経の活動性を示す指標(めやす)となります。

最初は自分のいろいろな血圧と脈拍数(や呼吸数)を見ておくのが良いでしょう。

既往歴や家族歴、これまでの食事療法や運動療法、現在の血圧データや尿血液検査結果等から「降圧剤による血圧コントロール」をかかりつけ医が推奨し、同意して内服治療を開始する時は、薬の効果を正しく評価するために「同じような測定条件下での血圧と脈拍数の値」を記録するのがよいでしょう。

一般的には、血圧や脈拍数の安定する安静時、特に起床して排尿等を終えて落ち着いた後が選ばれます。

しかし血圧の高い時間帯には個人差があり、朝高いタイプ、昼間に高いタイプ、夜高いタイプなどがあります。人によっては一番高い時間帯の血圧を降圧効果の指標に選ぶのが良いこともあるようです。

薬のさじ加減に必要なデータなので、きちんと記録するのがお奨めです。

目標とする血圧の値、用いる降圧剤の種類や作用機序などについてはかかりつけ医からしっかりと説明を受けましょう。

実際の測定値と目標値が大きく離れている時は、かかりつけ医と相談してゆっくりと下げるのがよいでしょう。

1台目は上腕式を推奨していますが、出張や旅行で出掛けることが多い人は手首式が持ち運びに便利でしょう。とにかく最初のうちは「血圧を測定しまくる」ことが大切です。

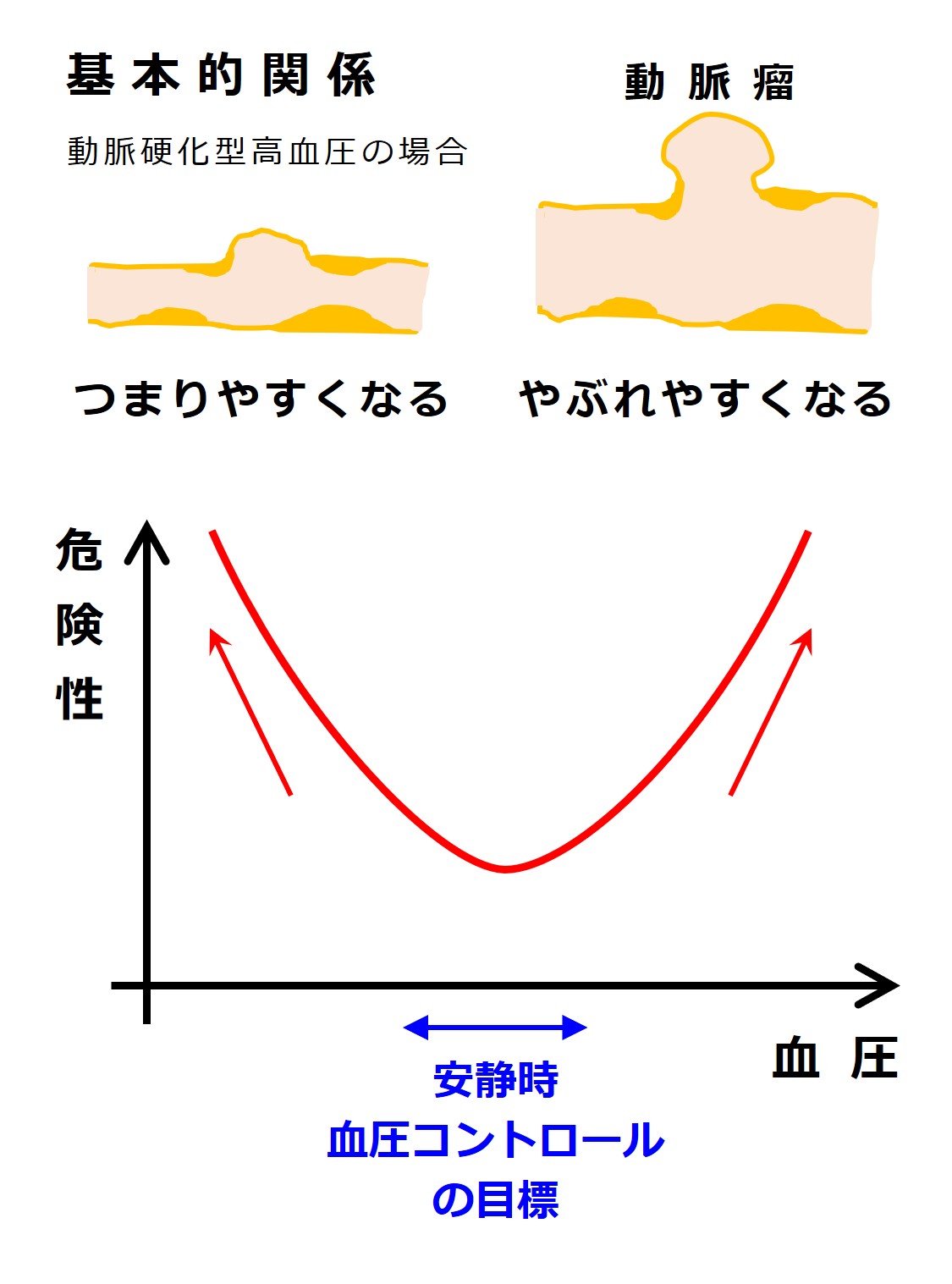

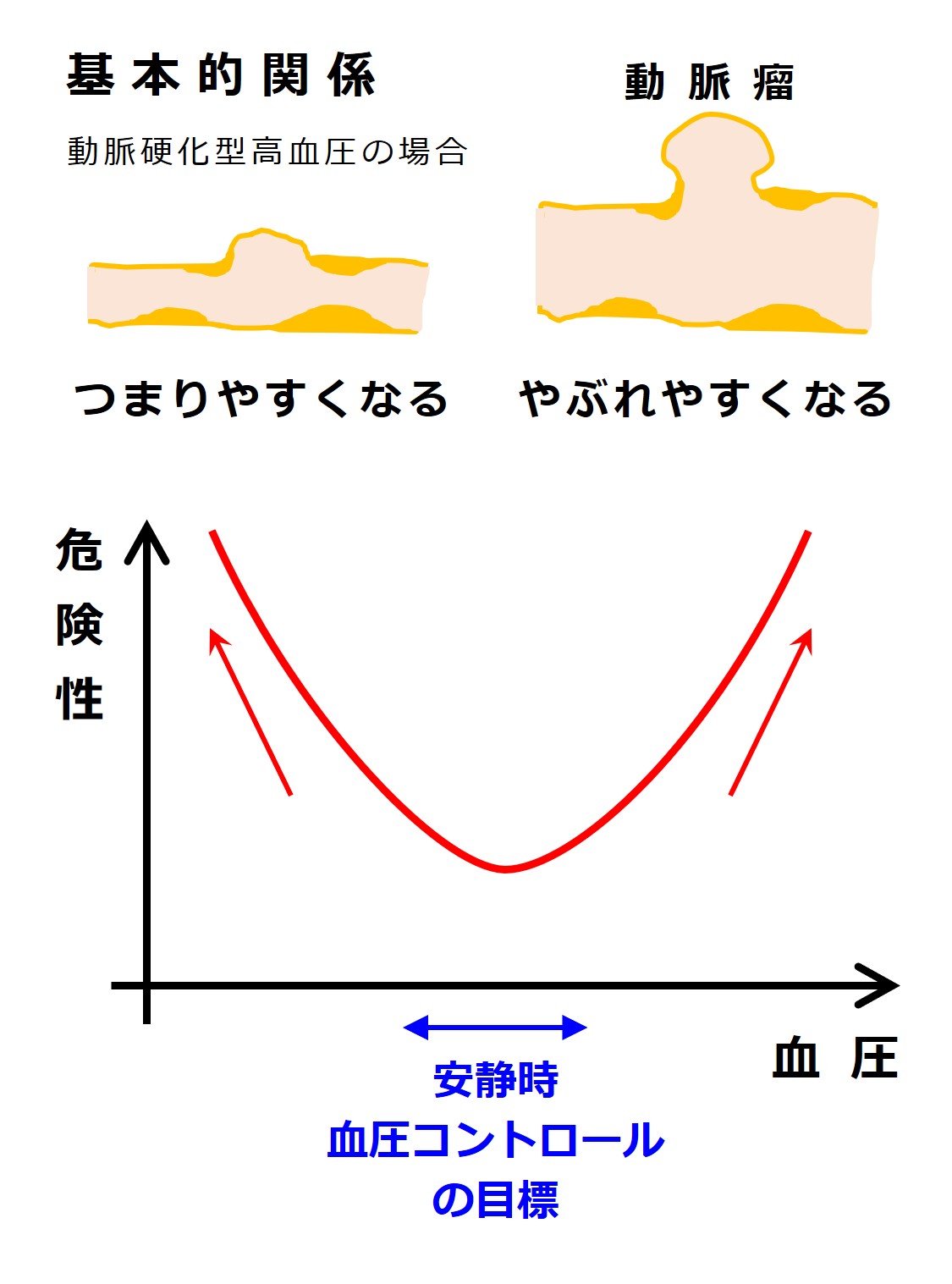

数式から得た知識を使って最初の図を説明します。

先に、血管の老化が進むところを復習します。

ほどほどの血圧上昇なら様子を見ても良いでしょうが、異常に上がり過ぎたり、急いで戻そうとしたり試みると良くないことがおこりやすくなります。

血圧、血圧、・・・・・本当に大事なのは血流量 Q だということが理解できたでしょうか。

1回1回の血圧測定で、低く出て喜んだり、高く出てあせったり、・・・・・まあ、無意味ですね。

もちろん、高血圧や低血圧を放置したり、不適切な降圧をおこなったりすると危険です。

動脈硬化が進んでおり、本来 150/90 以上あってもおかしくないような人が降圧剤で 100/50 台まで下げて喜んでいることがありますが、もし脳梗塞のリスクのとても高いタイプであれば、もう少し血圧を上げて、たとえば 130/80 程度にコントロールするのがよいかもしれません。血圧が低すぎると脳梗塞のリスクが高まっているだけでなく、肝臓や腎臓などの循環血液量が減って、軽度の臓器不全になっている可能性もあります。

逆に、(女性に多いのですが)若いころからずっと低血圧気味の人は、収縮期血圧(最高血圧)が 110台でも本人の身体にとっては高血圧であり、下げた方がよい場合もあります。

ひとりひとり異なっていますから、自分の適切な血圧についてはかかりつけ医に相談しましょう。

医学書は高価ですが、ネットには無料で確認できる(いちおう)プロ仕様の指針が掲載されています。

「日本高血圧学会 の 高血圧治療ガイドライン(PDF:JSH2019)」

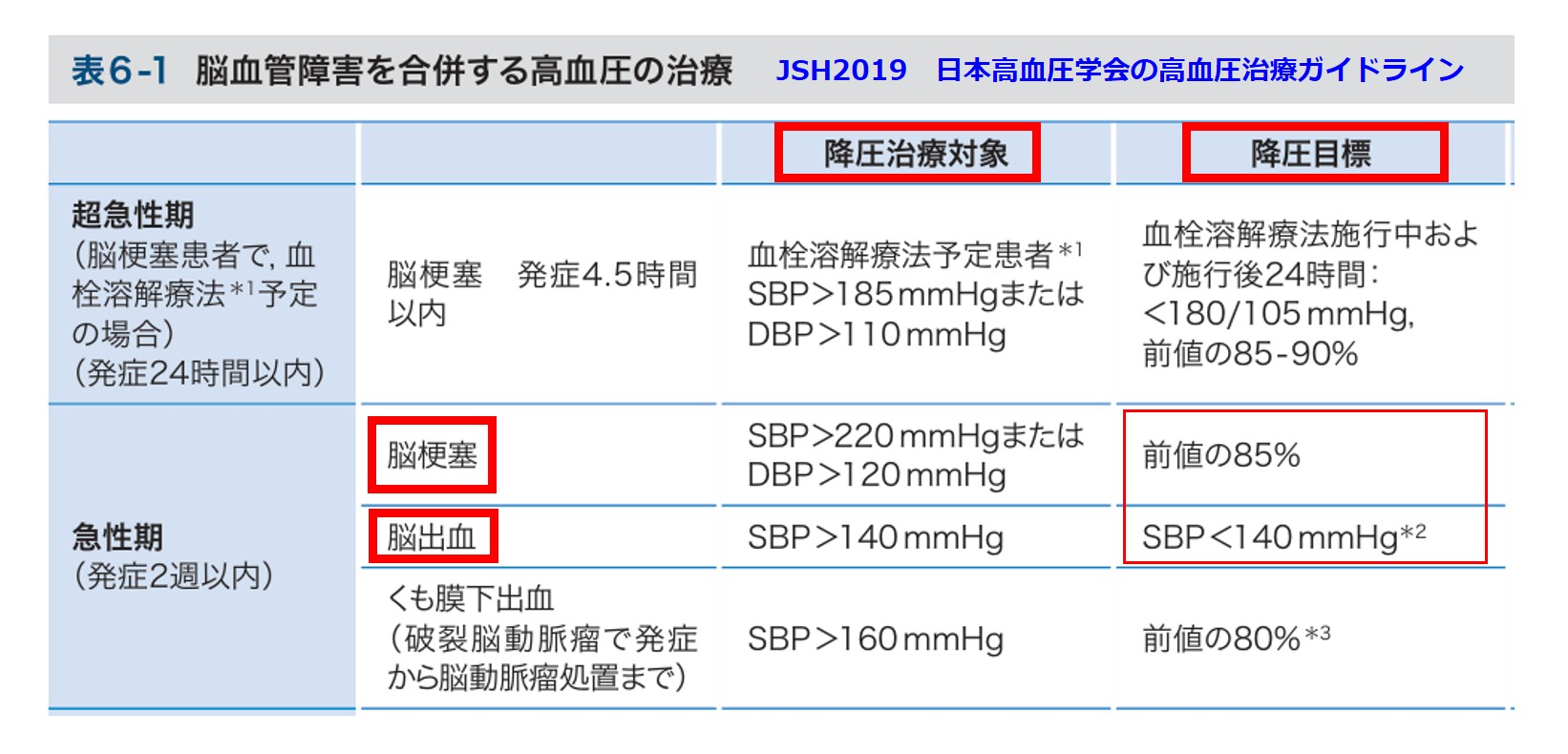

JSH2019 のページ(117/304)の「表6-1 脳血管障害を合併する高血圧の治療」の急性期(発症2週以内)の部分を見てみましょう。

脳梗塞と脳出血では、降圧治療の対象条件がどのように異なるかを見て下さい。

脳卒中(脳梗塞や脳出血)の発生直後は、脳が腫れあがり組織の圧力が高くなっています。

脳梗塞で過度に降圧すると血流の途絶える恐れがあります。

脳出血は高血圧を放置すると再出血したり、じわじわとした出血の悪化する恐れがあるので早く血圧を下げます。

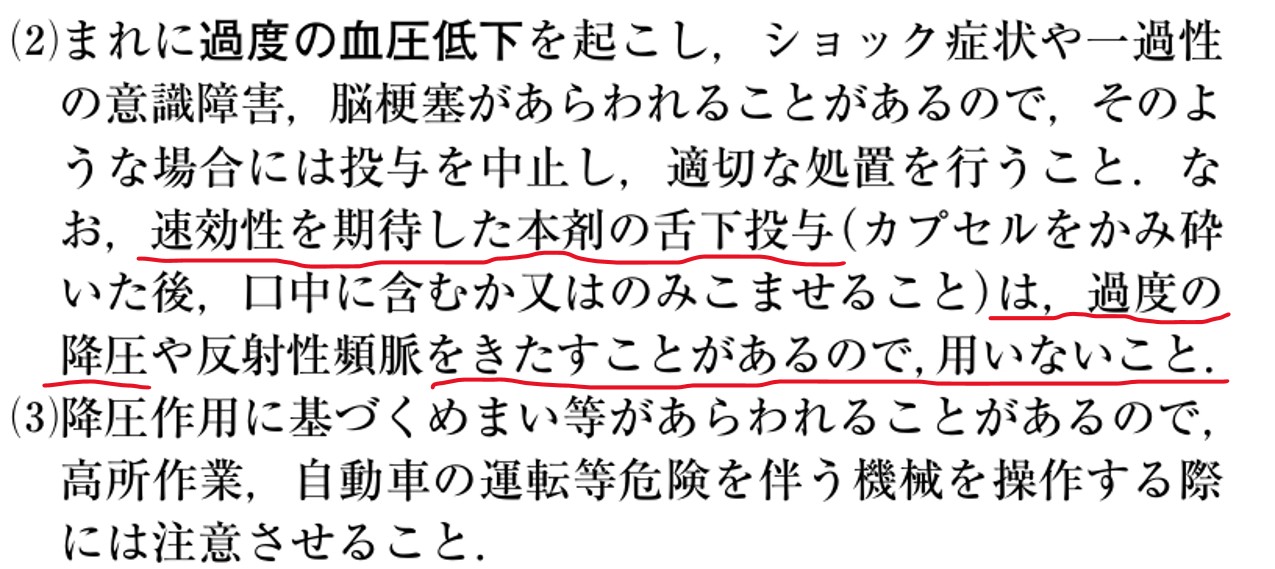

降圧剤の添付文書をみると、たいてい血圧の下げすぎに対する注意が記載されています。

次(↓)は、降圧剤(ニフェジピンカプセル)の添付文書にある注意書きです。

降圧剤の種類によっては、腎血流の低下による腎機能悪化の注意書きも見られます。

下げれば下げるほど良いというわけではありません。

自分にとってのコントロール目標を探すのが良いでしょう。

簡単なイメージ図ですが、この図の背景にはけっこういろいろなことがあることを説明しました。

あくまで老化で血管が硬く狭くなることによる高血圧の場合の話です。高血圧症の1割近くには昇圧ホルモン(アルドステロン)の過剰など他の原因もあるようですから、きちんと診断を受けることが大切です。

自分のU字曲線を意識して治療を開始しましょう。元メタボ高齢者(筆者)はV字かな 😛

先に見たページに戻るときは、リンクを使うよりも、ブラウザの「<(もどる、Back)」を使うと通信量を節約でき、また早く表示されます。

医者の不養生:一喜一憂しない血圧管理

— ocean (@hawsett4) April 21, 2025