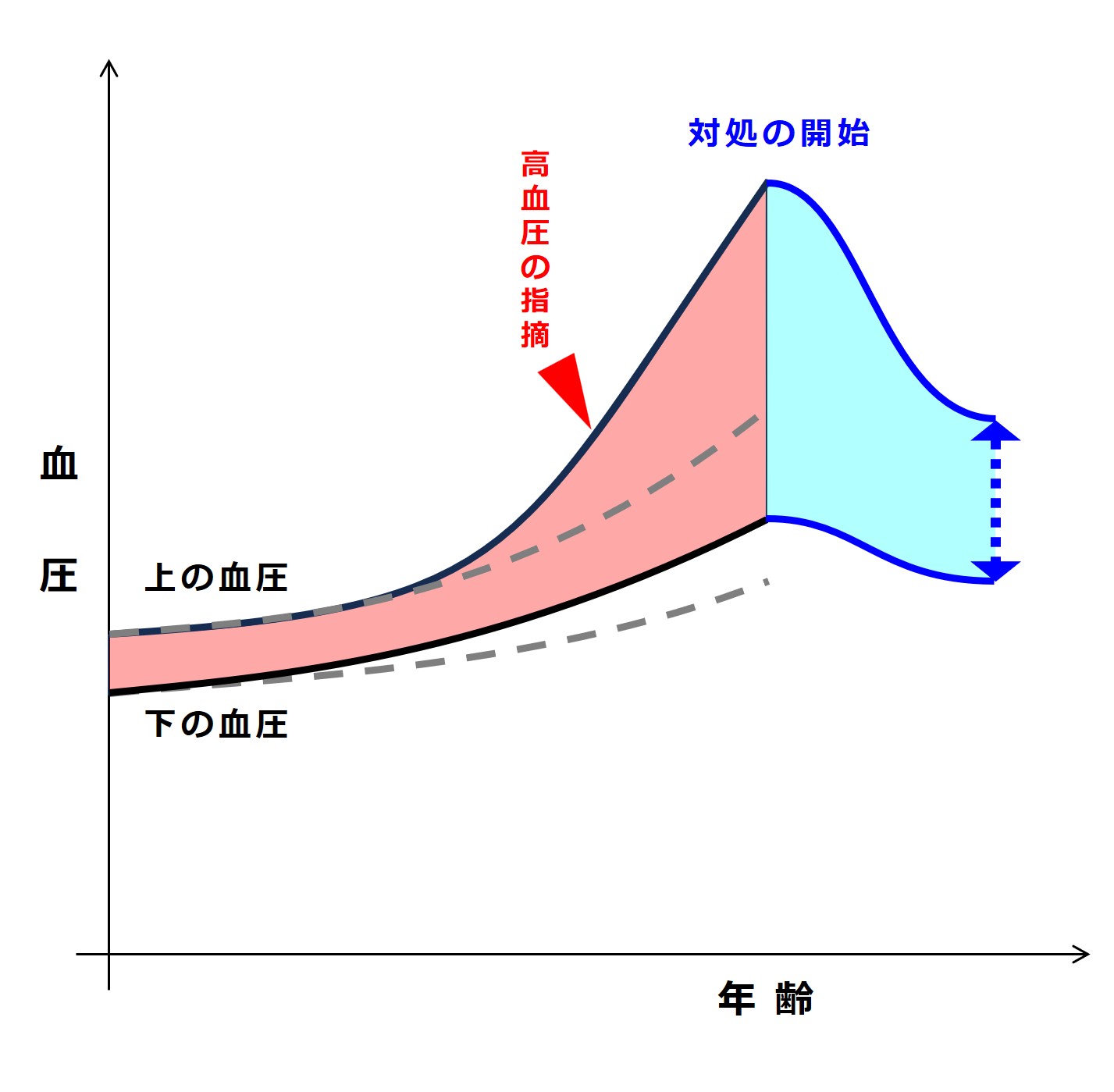

医者の不養生:一喜一憂しない血圧管理

先に見たページに戻るときは、リンクを使うよりも、ブラウザの「<(もどる、Back)」を使うと通信量を節約でき、また早く表示されます。

ここでは、数式をいっさい使わず、絵と言葉だけで血圧管理のエッセンス(S1~S9の最重要ポイント)を紹介します。

なんとなくわかれば、一般の方は小難しい「S3~S8」は無視しても大丈夫です。

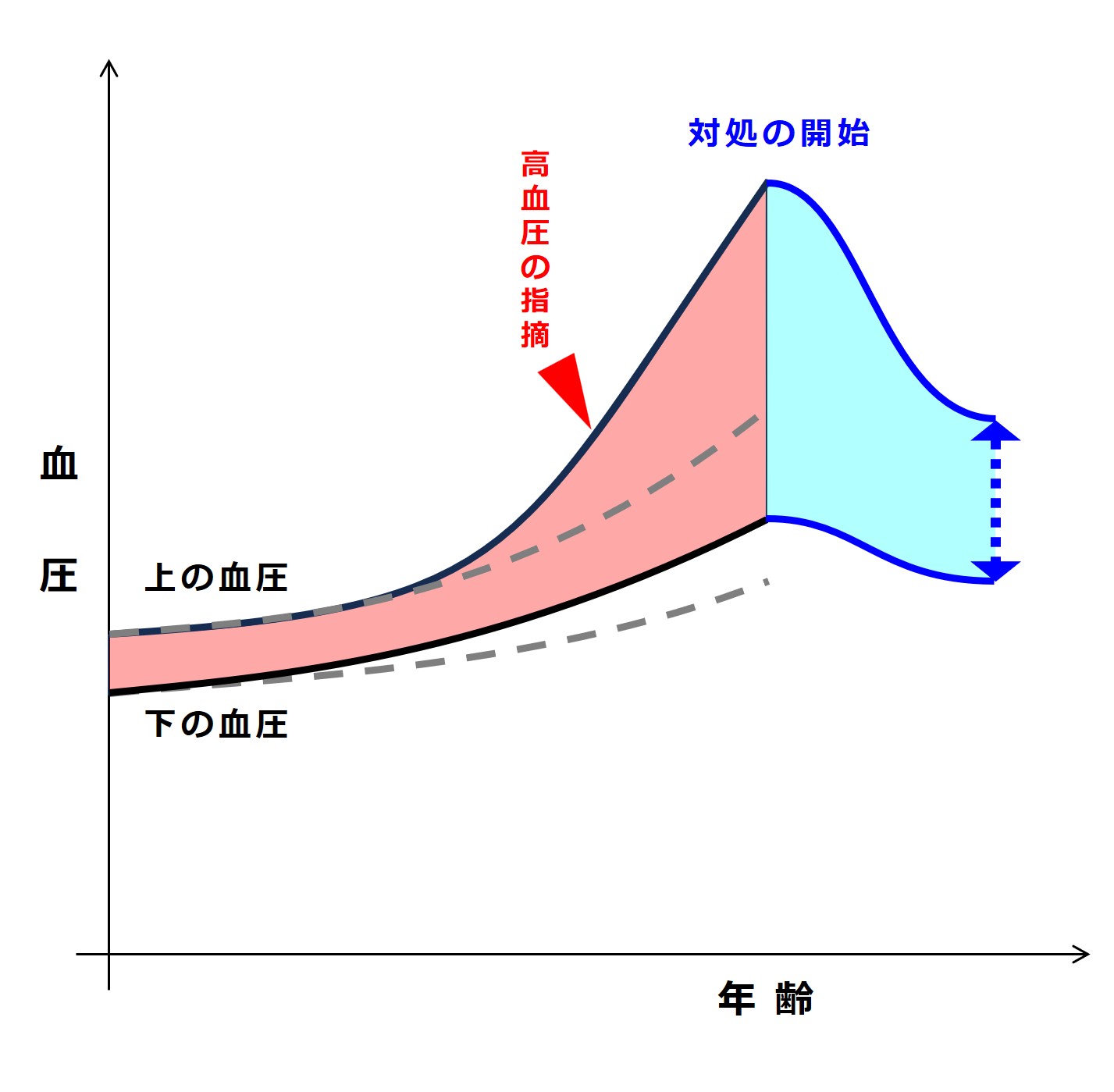

血液は「高い血圧のところから、低い血圧のところに向かって流れます」。

当たり前の自然な性質ですね。

生理的に自然な状態では、血圧の高い動脈から血圧の低い静脈に向かって、「動脈→毛細血管→静脈」という向きで血液は流れます。

いろいろな臓器の毛細血管において血液は酸素や栄養を組織に与え、組織で不要になった炭酸ガス(二酸化炭素)や廃熱、ゴミ、組織の生産物(ホルモンなど)を受け取ります。

「血圧の差が大きいほどたくさんの血液が流れる」ことは直感的に納得できると思います。

したがって次も同じことを言っていますが、重要なことなのでしっかりと覚えてください。

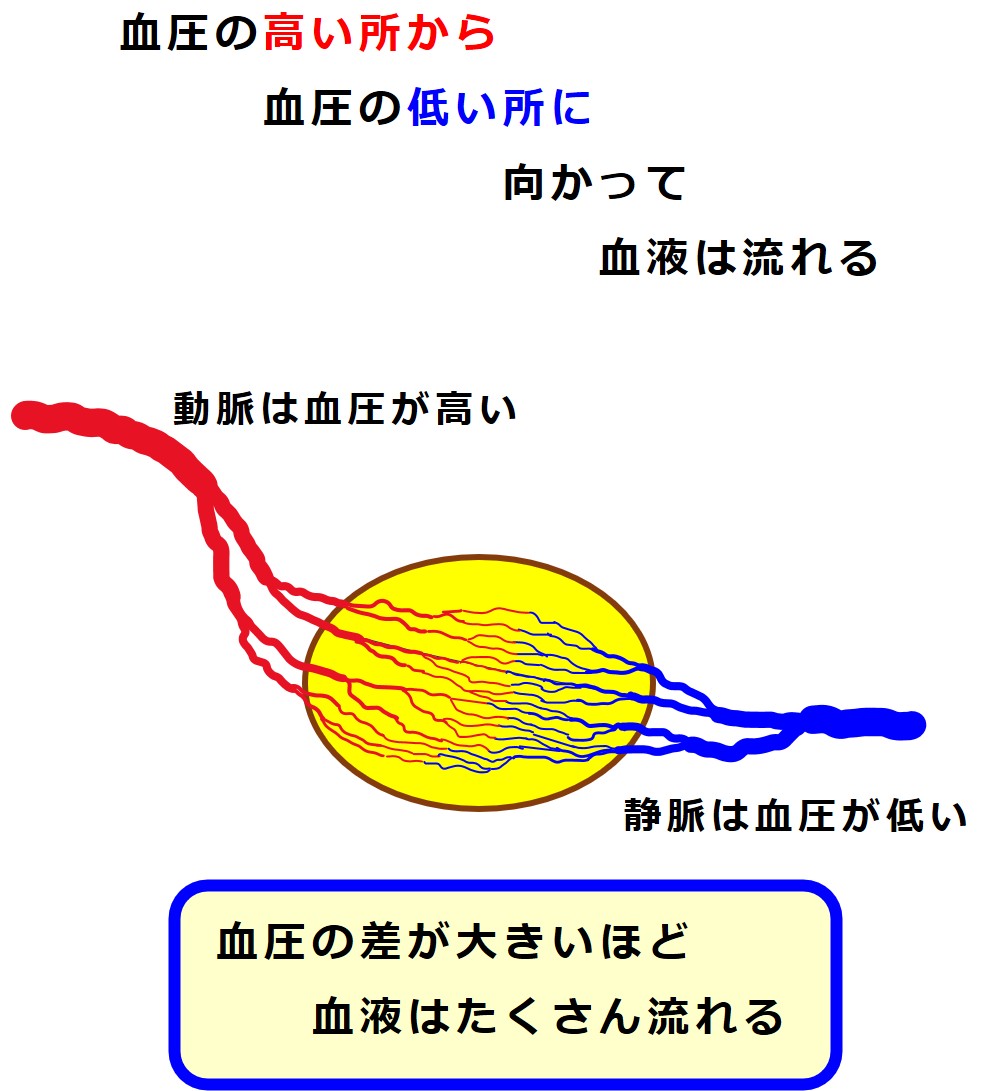

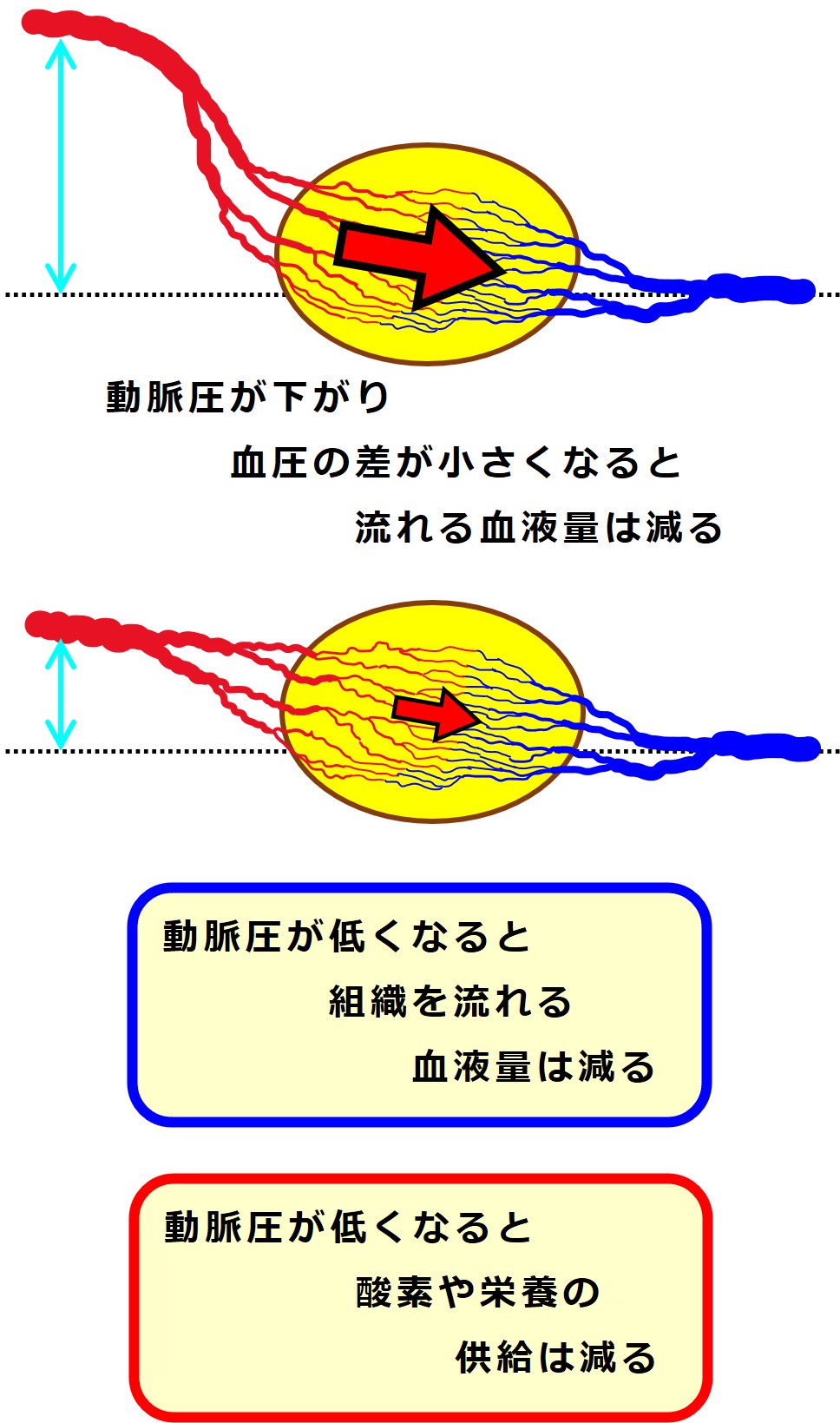

動脈の血圧を大きく下げると、臓器に渡される酸素や栄養が大きく減少して、臓器の機能低下(→機能不全)をおこすことがあります。

一般の方は、基礎医学系の学校教育で「生理学」を学ぶ機会がなく、基礎知識が無いまま高血圧症の治療についての説明を受けることが多いので、「血圧を下げることの悪影響」を知らない方が多いようです。

食事療法や運動療法で血圧を下げる場合と異なって、薬で強制的に下げる場合は、血圧低下による臓器の機能低下が起こりやすいので、少し注意して薬の影響を観察した方がよいでしょう。

次に、何が血圧(ここではおもに動脈の血圧)を作っているのかを紹介します。

血圧(血液の圧力)を作っているのは、(もちろん血液と)血管と心臓です。

血管と心臓がどのように血圧を作っているのかを紹介します。

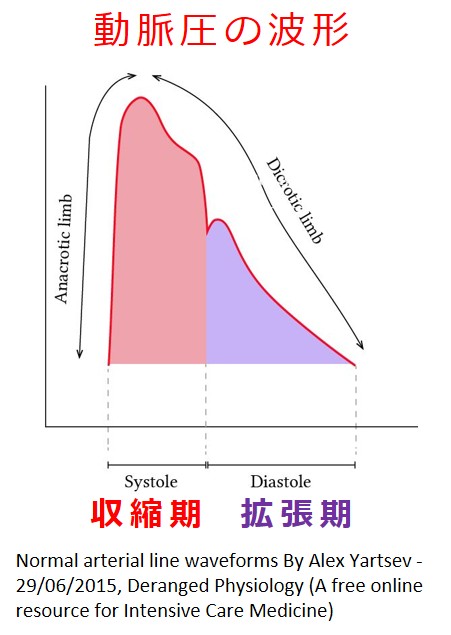

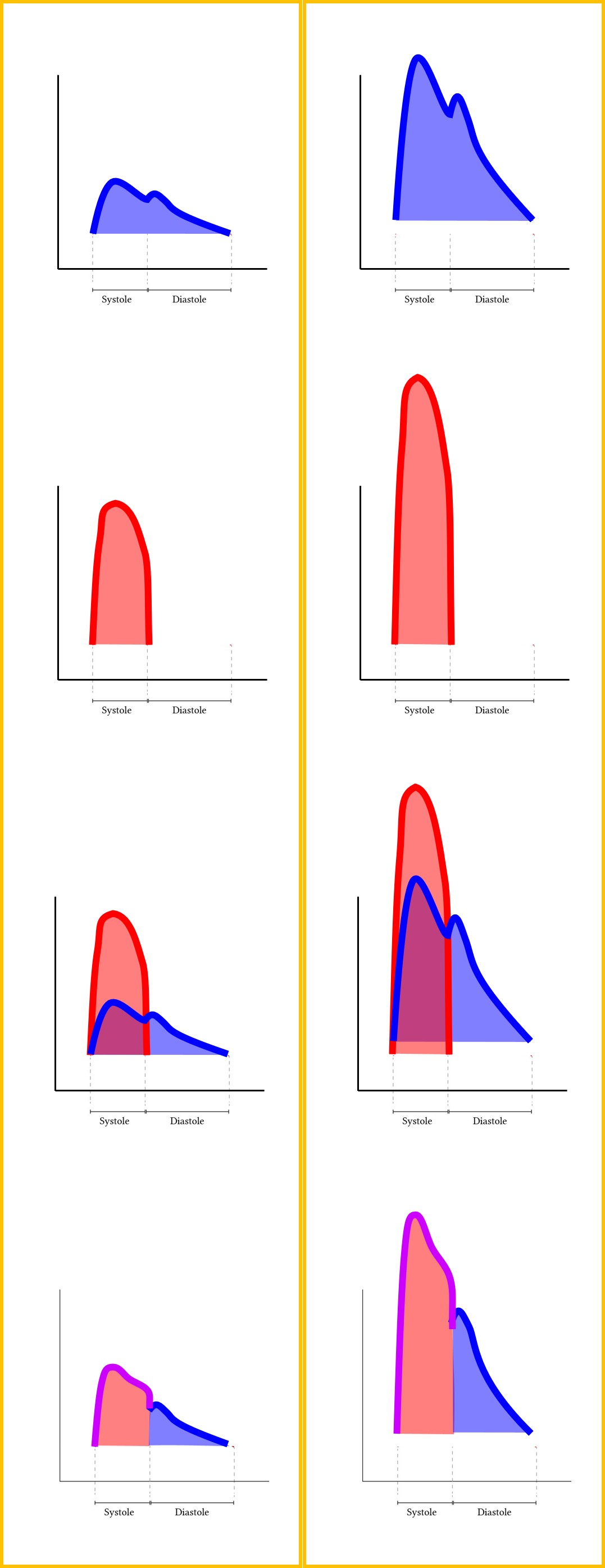

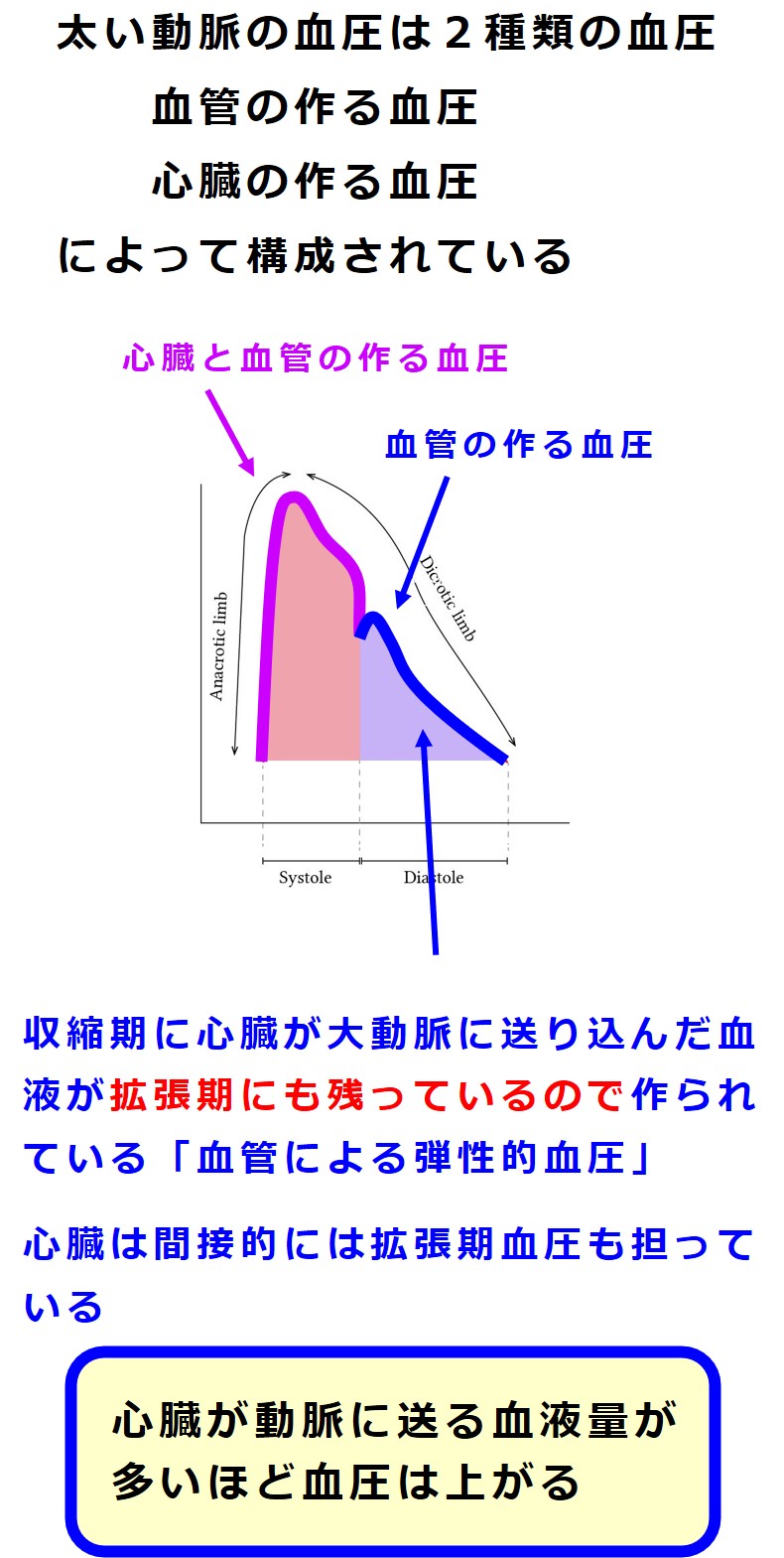

次図は、(心臓の左心室からから出たばかりのところにある)大動脈において測定される血圧の波形です。

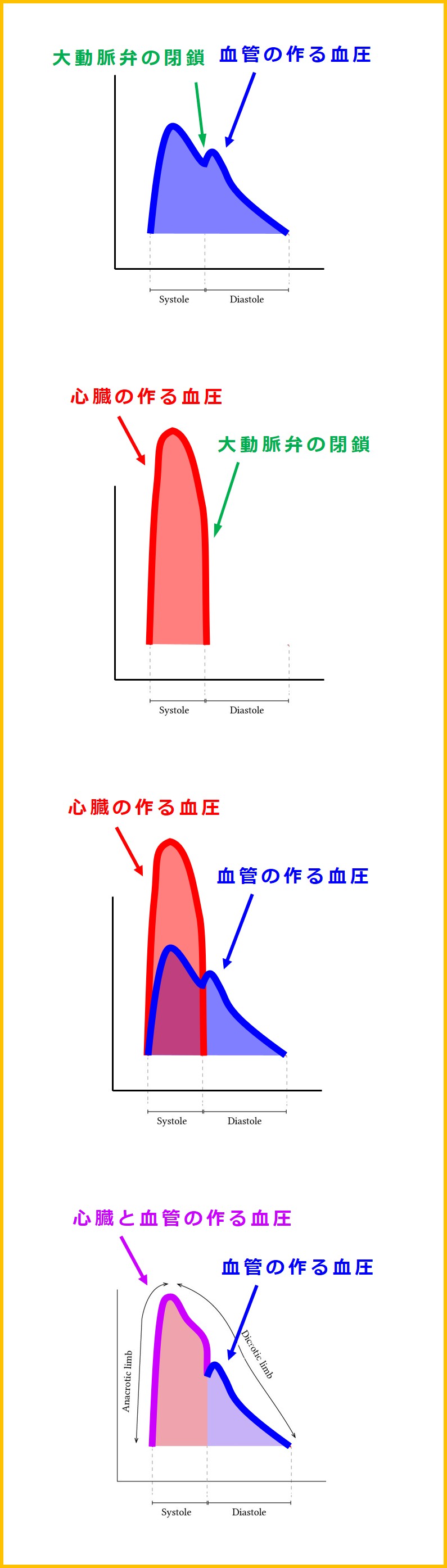

この血圧を作り出しているのは「血管」と「心臓」です。

気体の性質(状態方程式)に準じて考えると、心臓から吐き出された「3気圧1リットル」の血液と、大動脈にある「1気圧1リットル」の血液が混合して「2リットル」になると、圧力は平均化されて「2気圧2リットル」の血液になります。

したがって、収縮期に実際に測定される血圧は、上図で引かれた赤線と青線とが合成されたもの(紫)になります。

上図で示すように、心臓の収縮期と拡張期の全期間にわたって、血管は血圧の形成を担っています。

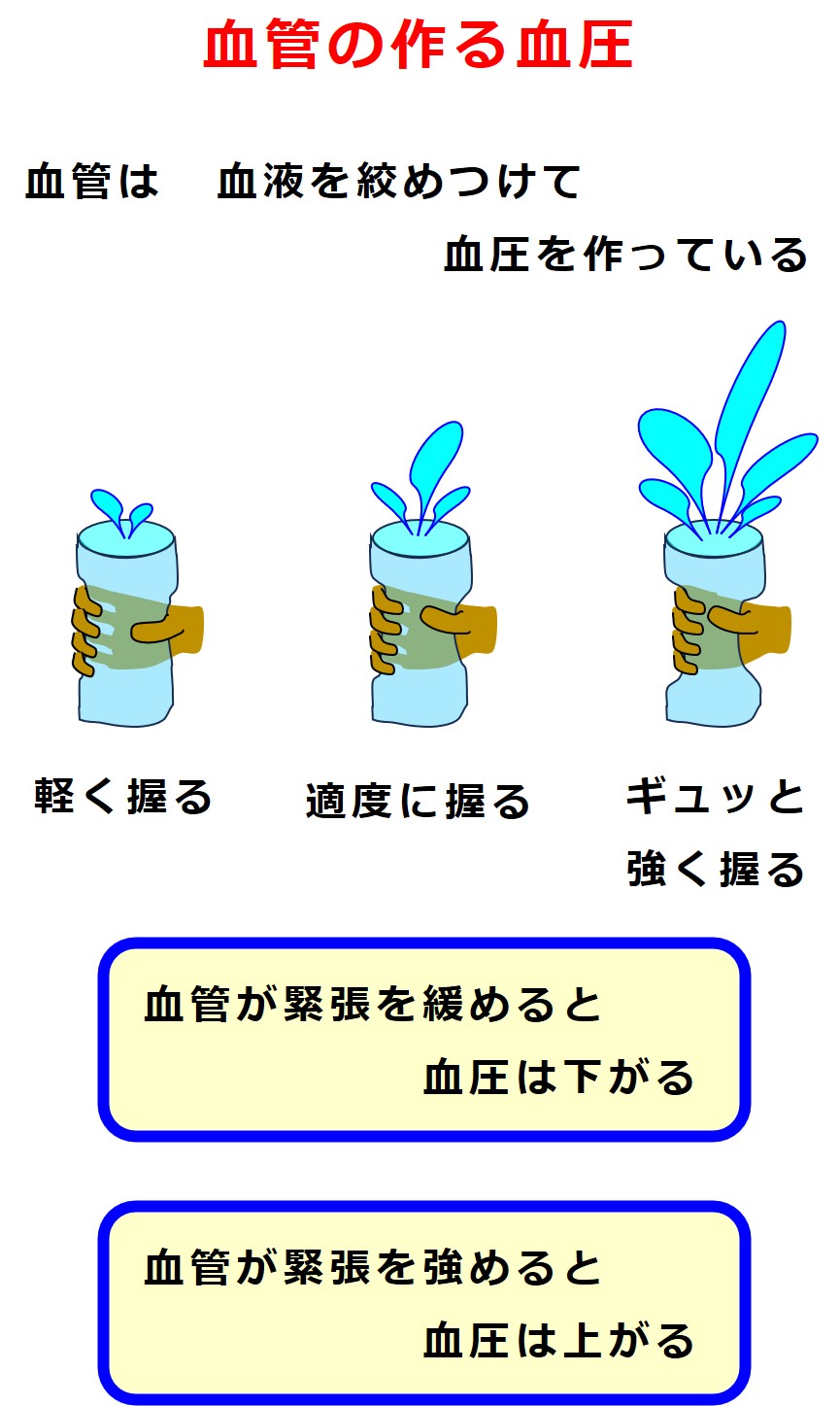

では、血管はどのようにして血圧を作り出しているのでしょうか。

むずかしい話ではありません。かなり簡単な方法で血圧を作り出しています。

血管が血圧を作る仕組みは、とても簡単(シンプル)です。

筋肉を使って血圧を作り出しています。

血管の壁の中には筋肉があります。手足を動かす骨格筋(横紋筋:おうもんきん)とは異なり、平滑筋(へいかつきん)と呼ばれています。

骨格筋(横紋筋)は、意識で動きを制御でき、瞬間的に強い収縮力を発揮できます。筋収縮を担う大きな分子が整然と並んでいて、横方向に縞模様が見られるので横紋筋(おうもんきん)と呼ばれています。

骨格筋の収縮は運動神経(随意神経、あるいは動物神経とも呼ばれる)の支配を受けています。

血管や胃腸などの消化器を動かしているのは平滑筋(へいかつきん)と呼ばれています。筋収縮を担う大きな分子がバラバラに散在していて横紋がありません。

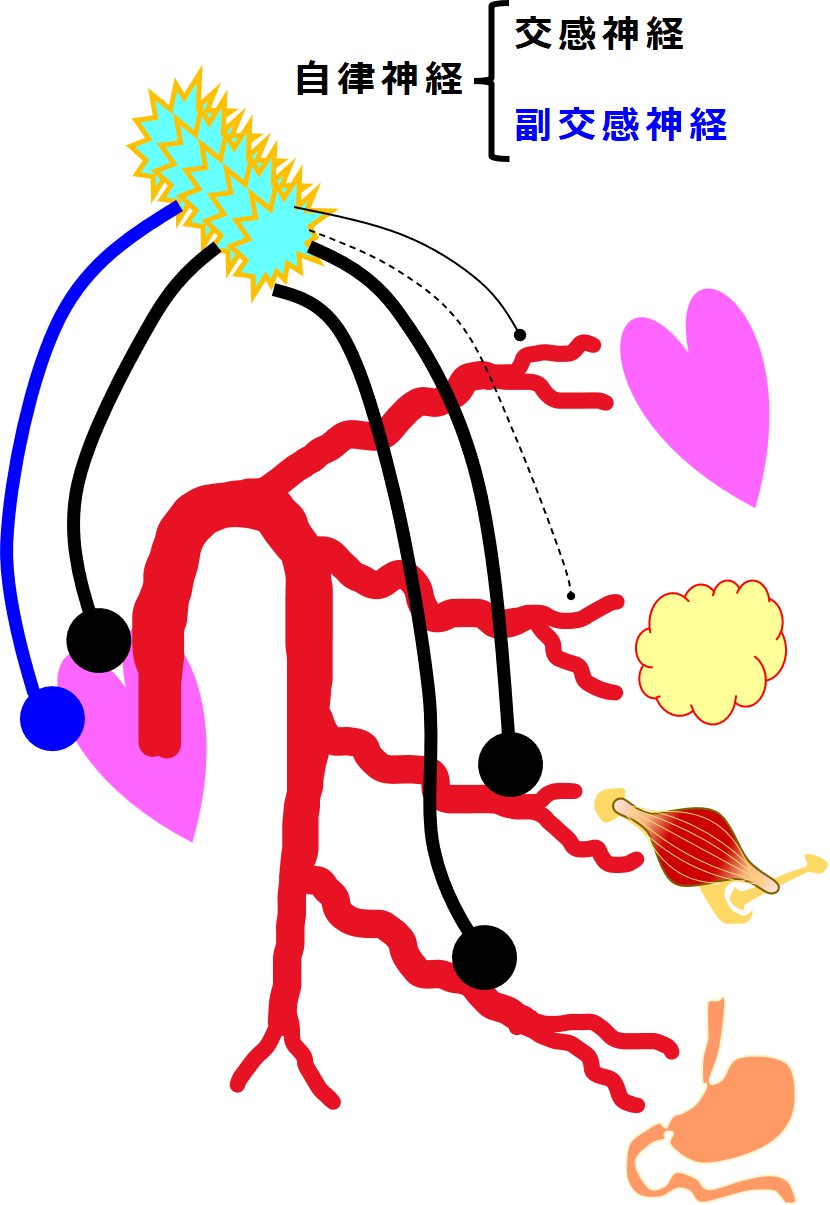

血管や胃腸などの平滑筋は、自律神経(不随意神経、あるいは植物神経とも呼ばれ、交感神経と副交感神経の2種類にわかれています)の支配を受けています。

ヒトの脳からは、常に電気信号が血管に伝えられており、「適度の緊張状態」が 24 時間ずっと維持されています。

左心室の拡張期終末の血圧(=下の血圧、=最低血圧)は、そうした動脈の基礎的な緊張状態によって作られ維持されている血圧です。

脊髄損傷(せきずいそんしょう)などで、24 時間維持されていた電気信号が途絶えると、動脈は緊張を失い、だら~んと拡張するため、動脈の血圧は大きく低下します。動-静脈間の血圧差が著しく小さくなり、臓器に十分な血液が流れなくなります。

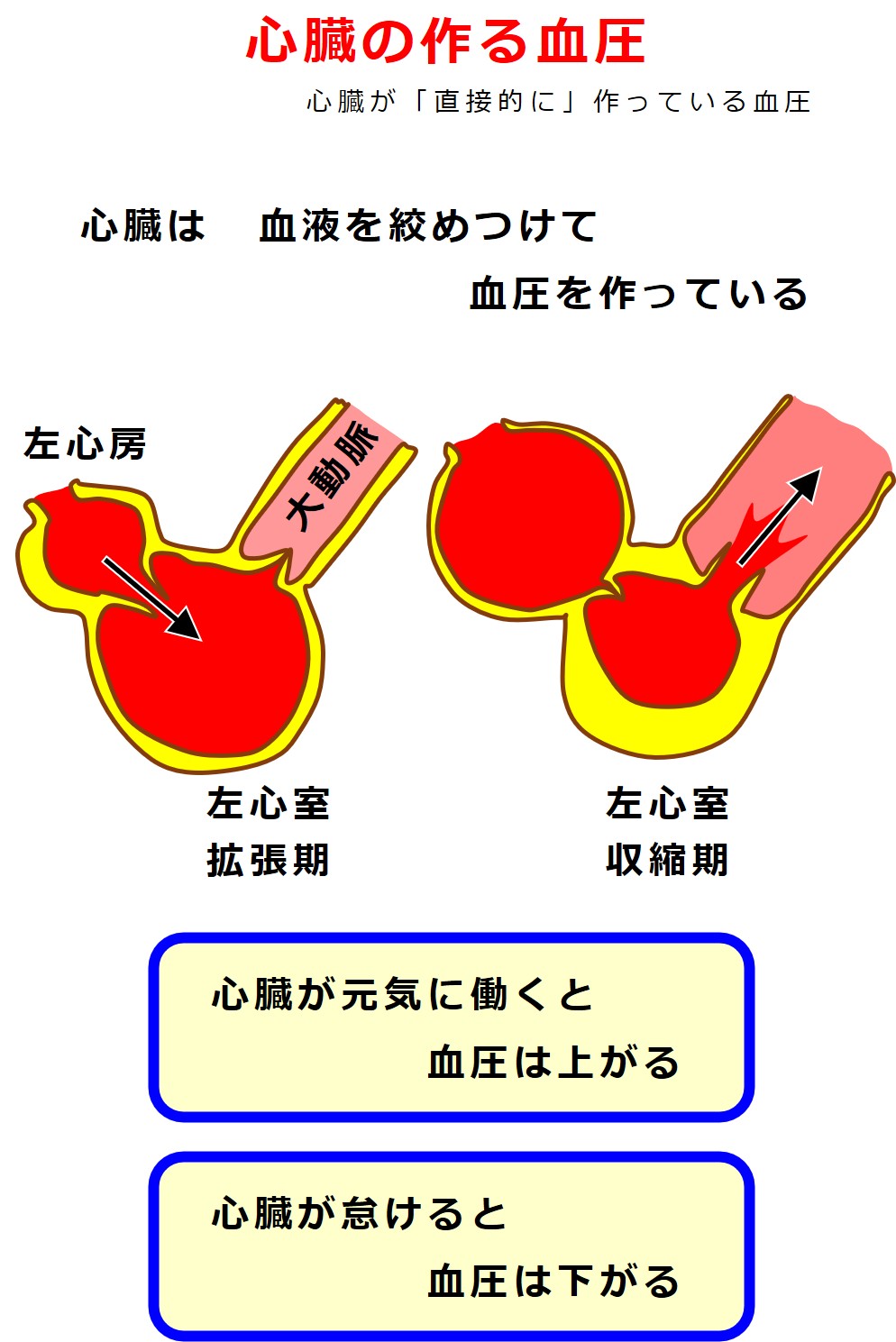

心臓(左心室)も血管と同じように、筋肉の収縮で血液を絞めつけることにより血圧を作っています。

心臓(左心室)は、直接的には収縮期のみ血圧の形成を担っています。

心臓は、大動脈の拡張期の血圧よりもはるかに大きな圧力で左心室内の血液を大動脈内に吐き出さなければなりません。

したがって、高血圧では心臓の負担が大きくなります。

特に下の血圧が高い場合や、動脈硬化が進んで脈圧(上の血圧と下の血圧との差)が大きいときは、心臓の負担が相当大きくなっていると考えられます。

高血圧に負けない収縮期圧力を作り出すために、心臓はその筋肉をマッチョのように肥大化させていきますが、やがてバランスを失い心不全(高血圧性心不全)に陥っていきます。

「過ぎたるは及ばざるがごとし」、血圧は高すぎても低すぎてもよくありません。

心臓は、大動脈に送り出した血液を介して、間接的には拡張期の血圧形成も担っています。

心臓が、たくさんの血液を大動脈に送り出すほど拡張期の血圧も上がります。

拡張期の血圧作りを直接担っているのは血管ですが、その血管内に存在する血液量を決めているのが心臓です。

心臓は「ポンプ」であり、心臓がおおいに働くと、静脈系から大量の血液が汲み上げられ動脈系に送り込まれます。

大動脈は、増えた血液に反発して弾力的に絞めつけるので、血圧は上昇します。

したがって、心臓は拡張期の血圧作りにも間接的には大きく寄与しています。

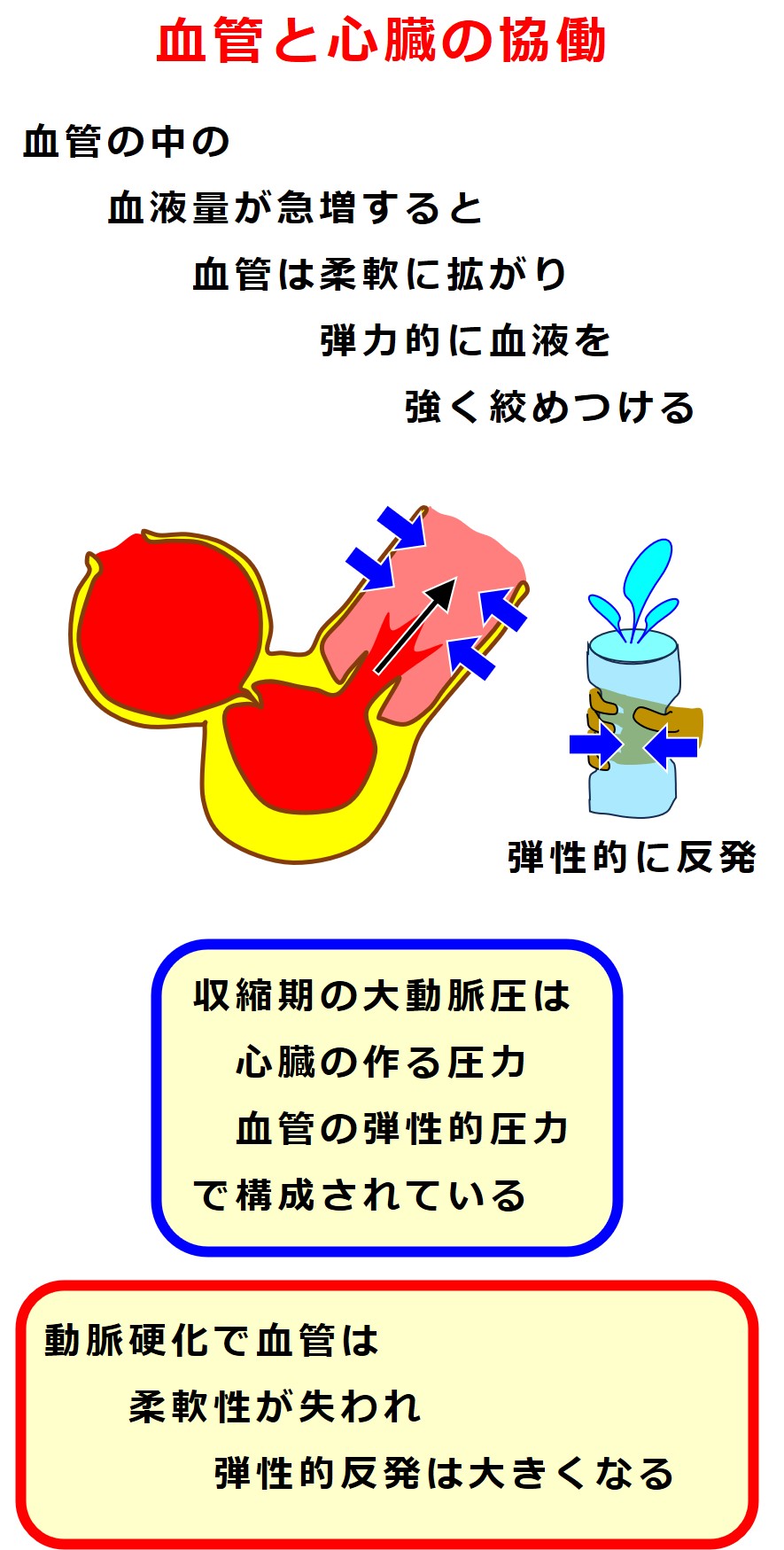

左心室から大動脈に吐き出された大量の血液は、大動脈をグイっと押し広げます。

大動脈の壁には柔軟性と弾力性があり、大量の血液を受けて柔軟に拡がりながら増えた血液に反発してギュッと絞めつけます。

その弾性的な反発力が大動脈の血圧を上げます。

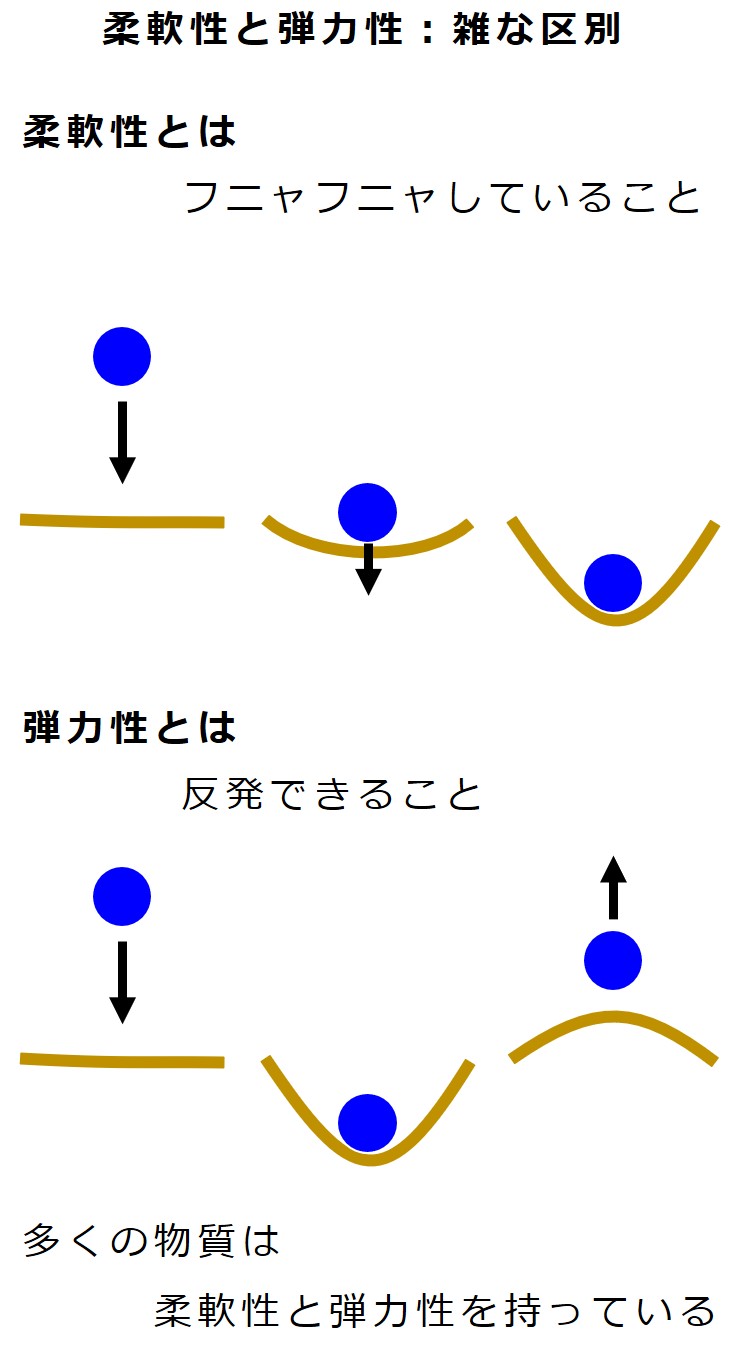

血管内に高圧の血液が流入してきたとき、血管の柔軟性は急激に上がる血圧を柔らかく吸収し、血圧上昇を緩やかにします。

同時に、血管の弾力性は増えた血液に反発し、絞めつけて血圧を上げます。

柔軟性と弾力性とのバランスで血圧が決まります。

左心室は、血液量が増えるほど強い収縮力を発揮します(フランク・スターリングの法則)が、大動脈も似たような性質を持っています。大動脈にある血液量が多いほど、グイグイと絞めつけて血圧を上げます。心臓も大動脈も負けず嫌いなのです。

高齢になり、大動脈壁の動脈硬化が進むと柔軟性は失われていき、反発の効果が強く表れるようになります。

つまり、大動脈壁が柔軟性を失うと、心臓からたくさんの血液が吐き出されたとき、圧力の逃げ場がないので大動脈の血圧は大きく上がることになります。

大動脈の動脈硬化が進むと、収縮期血圧と拡張期血圧との差(脈圧:みゃくあつ)が大きくなります。

次図は、血圧の低い人(左)と、高い人(右)との比較図です。

血管(動脈)と心臓は兄弟のようなものです。どちらも血液を絞めつけて血圧を作り出しています。

左心房と左心室の間、また左心室と大動脈の間には逆流防止弁があります。

「左心房→左心室→大動脈」はリズムよく協調しながら収縮して血液を送り出しています。

直接的なものも間接的なものもひっくるめて考えると、血管と心臓が血液を締めつけることにより(収縮期から拡張期にわたる)血圧は作られていることになります。

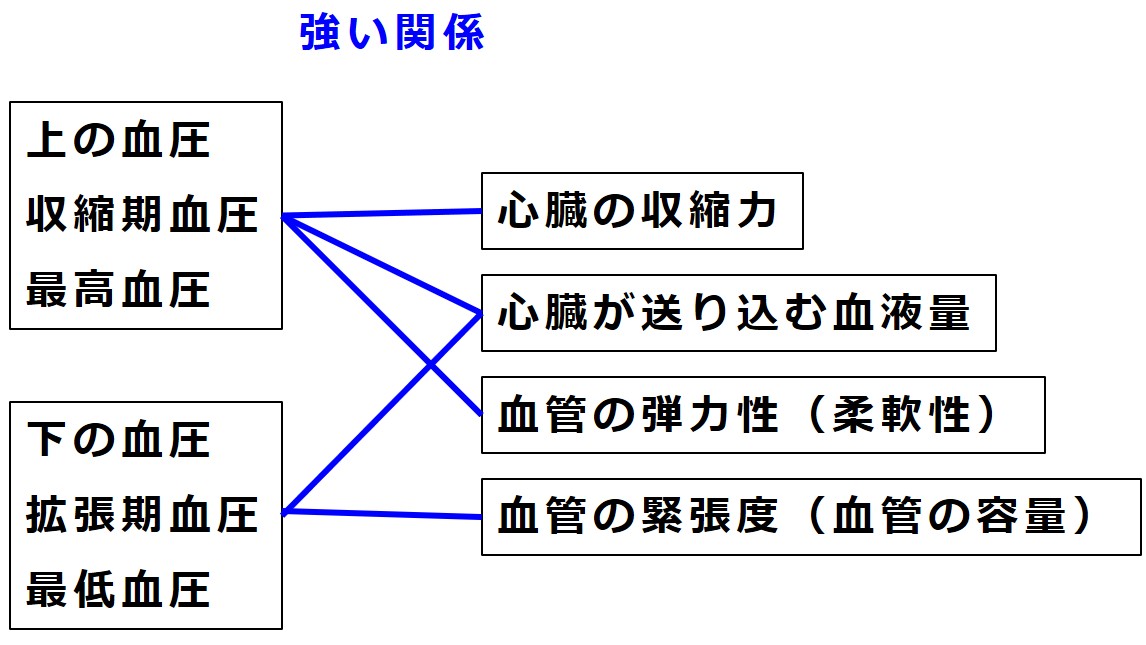

特に強く関係するものを線で結ぶと次図のようになります。

以上のように、血圧の形成は血管と心臓が担っています。

さて、どのような仕組みで血圧が作られているのかは比較的よくわかっていますが、では、ヒトではどのような仕組みで血圧が適切な範囲内に収まるようにコントロールしているのでしょうか?

実は、そのような仕組み、血圧を制御する仕組みは、ヒトの身体には備わっていません。

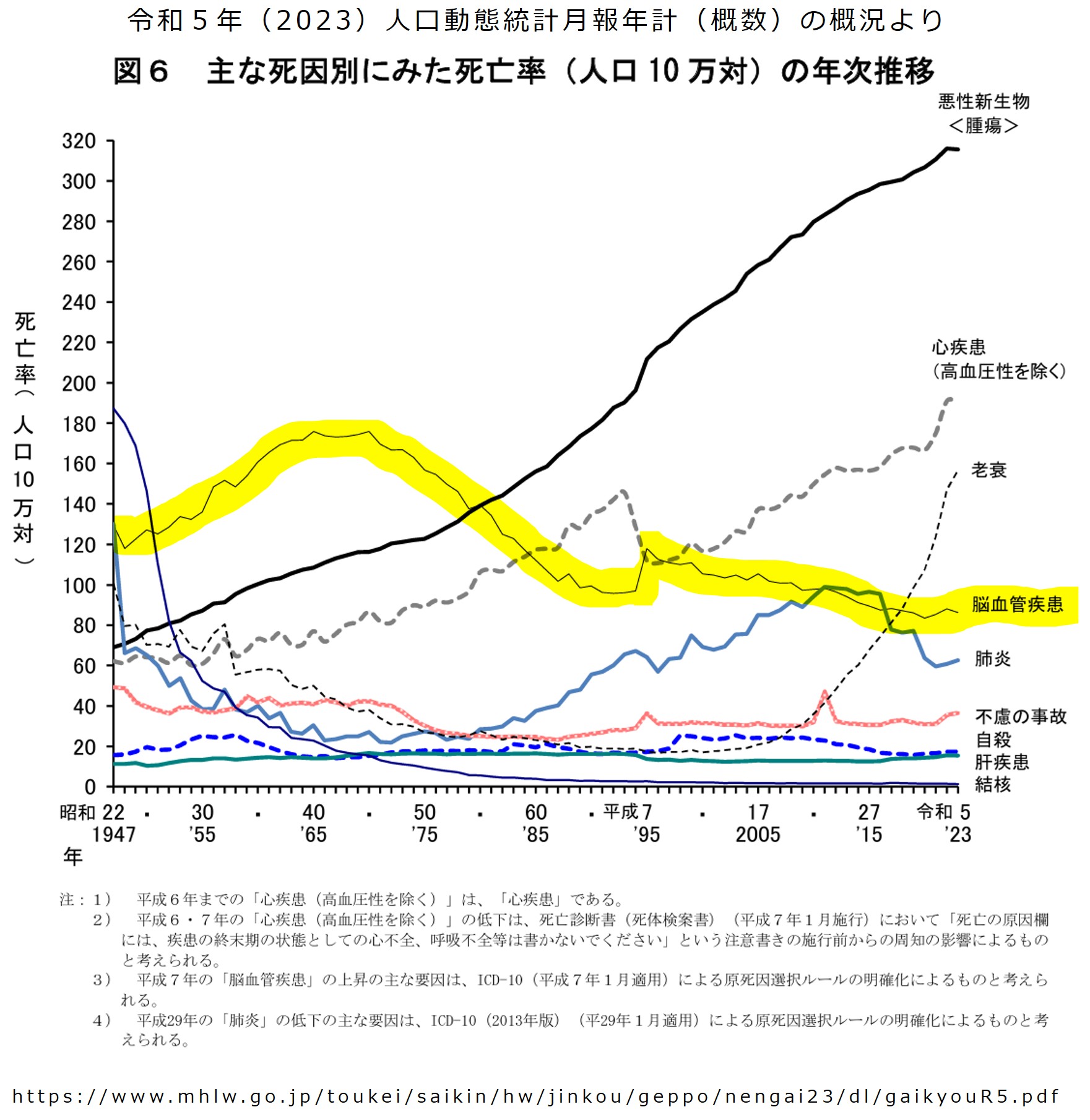

血圧を積極的に制御する仕組みが無いので、異常な高血圧になったり、低血圧になったりして、脳出血や脳梗塞になって死ぬ人が多いのです。

ヒトの生理的な仕組みは、血圧にはまったく関心を持っていません。

私たちが血圧を測定して、食事療法や運動療法をしたり、降圧剤や昇圧剤を使用して適切な血圧を得ようとしているのは、ご先祖様から引き継いだ身体的な仕組みではなく、「文明によって作った仕組み」なのです。

血圧は、高すぎても、低すぎても、臓器機能は障害されます。

ヒトの身体はその血圧をきちんと管理する仕組みを持っていませんが、ヒトには知恵があります。

その浅知恵で作り出した仕組みが血圧計であり、健康診断などの制度であり、いろいろな療法であり、薬なのです。

では、ヒトの生理的な仕組みは、循環器系の何に関心を向け、何を制御しているのでしょうか?

準備説明なしに、いきなり核心に突っ込んでいきます。

心臓が止まったときに、最初に大きなダメージを受けるのは「脳」であり、その原因は「酸素の不足」です。

ヒトの循環器系は、(おそらく数百万年前からは)脳が必要とする酸素を最優先に供給できるように発達してきたようです。

ヒトの循環器系が脳に次いで重視している臓器は「心臓」です。

循環器系は、脳や心臓へ運ばれる酸素が十分かどうかに最大の関心を寄せています。

つまり循環器系は、脳や心臓へ十分な酸素が届けられるように、血管の緊張具合や心臓の働きを統制しています。

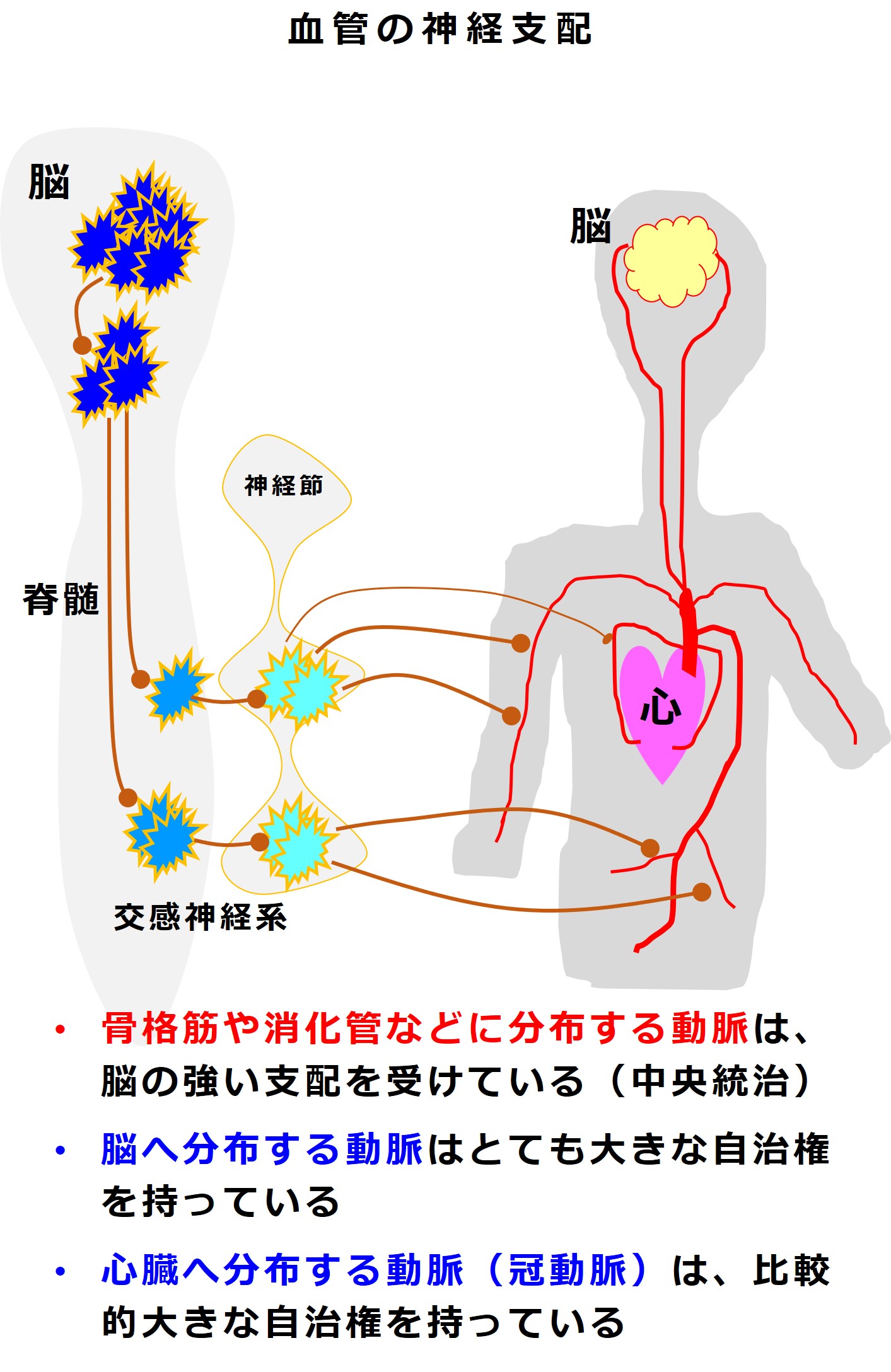

それは動脈の神経支配にも表れています。

一般の動脈は、交感神経の強い支配を受けて血管壁の緊張具合を変化させています。

つまり、脳の中央集権的な支配下にあるということです。

しかし、脳へ行く動脈は、脳による支配(交感神経による支配)をほとんど受けていません。

また、心臓へ行く動脈(冠動脈:かんどうみゃく)も脳による強い支配は受けていません。

脳や心臓へ血液を送る動脈は「別格」なのです。

それでは、脳や心臓に、優先的に酸素を送る仕組みを紹介します。

まず酸素(さんそ)から話を始めます。

酸素という物質は、生き物にとっては猛毒のひとつです。

酸素は反応性が大きく、危険な物質です。

生き物は体内に大量の酸素を備蓄することができません。

猛毒だからです。

そこで生き物は、環境から酸素を必要な分だけ取り入れ、全身の細胞に配る仕組みを作り出しました。

酸素という猛毒物質の在庫を必要以上に抱え込まないシステムです。

それが呼吸・循環器系です。

呼吸・循環器系は身体全体の酸素需要に応じて、必要なだけの酸素を取り込み、需要のある臓器に配り、身体内に残る在庫を最小限に保っています。

私たちが 24 時間休むことなく「ハアハア、ドキドキ」し続けているのは、酸素の在庫を持ちたくないからです。

多くの栄養素はたくさんの在庫を持つことができるので、食事は1日2~3回すれば十分です。

酸素は、数秒ごとに取り込まないと不足に陥ります。

脳や心臓に酸素を運ぶのは血液です。

一定量の血液は、一定量の酸素を運搬できます。

そこで循環器系は脳や心臓に一定量の血液を送る仕組みを発達させました。

その方法は、いたって簡単(シンプル)です。

ヒトが持っている血液量はほぼ一定です。

急に「もっと酸素をよこせ」と要求されても「血液量増加」で対応することはできません。

動物によっては脾臓(ひぞう)が血液の貯蔵庫になっていて、急な血液量の要求に対応していますが、ヒトではその能力が小さいようです。

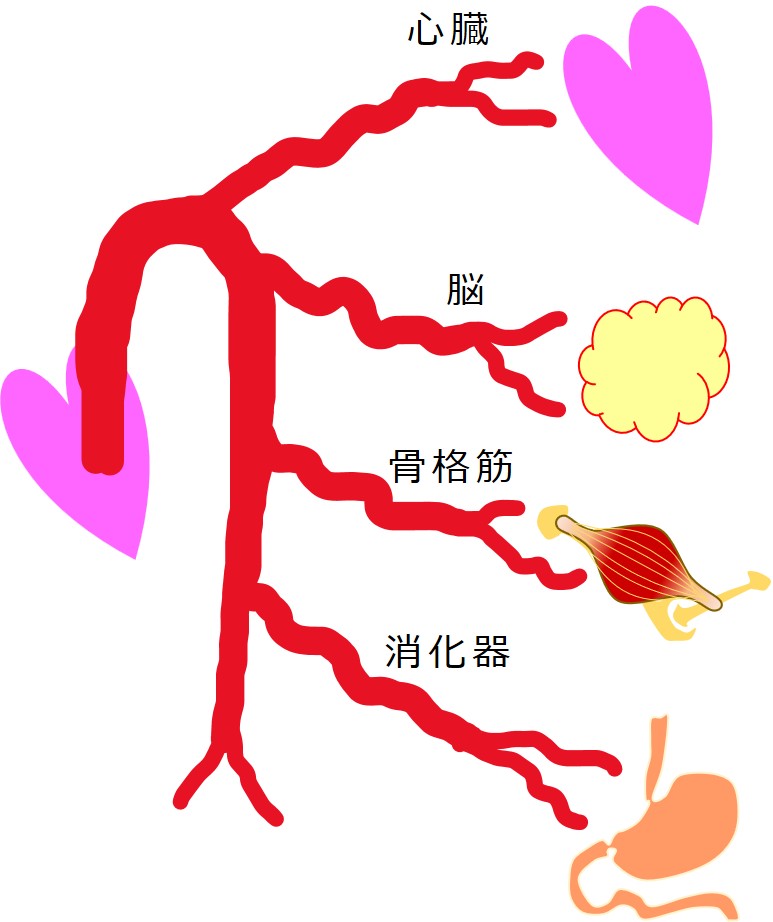

そこで、急な酸素要求に対する優先度に応じて血液の配分比率を変えるという方法を採用します。

優先度の順序は「脳>心臓>その他>その他>その他」です。

単純化した図で示すと次のようになります。心臓の働きと動脈の太さに着目して下さい。

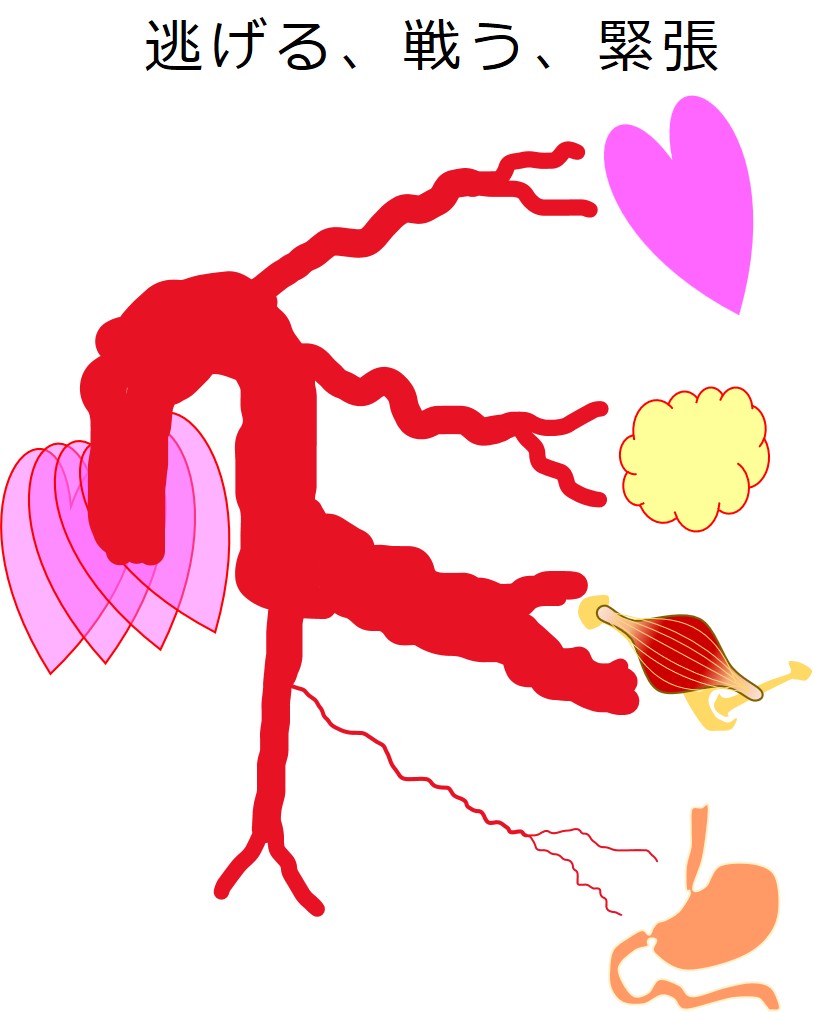

捕食者や敵から逃げたり、戦ったりするときは、交感神経が興奮します。

眠気は吹っ飛び、心臓はバクバク動いて動脈系に大量の血液を送り込みます。

動脈系では主に骨格筋に分布する動脈が太くなり、消化器系に配分される血液量はぐっと絞られます。

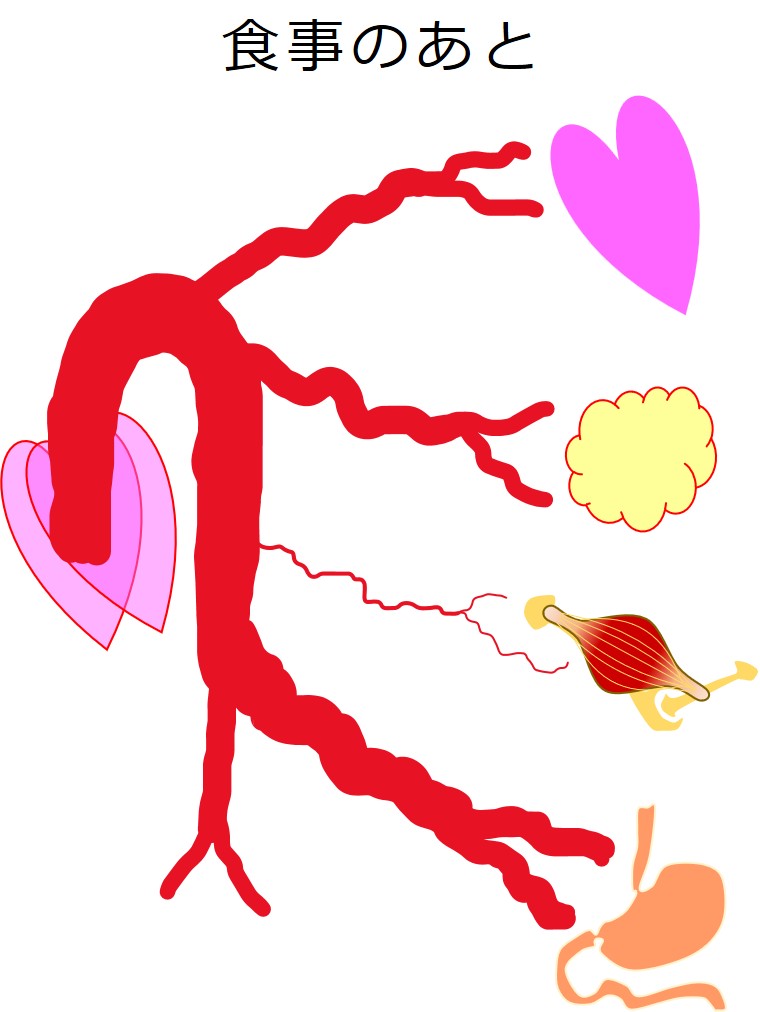

食事のあとは、交感神経系の働きは弱まり、副交感神経系の働きが強まります。

消化吸収の働きには「戦い」ほどの酸素を必要としないので、心臓の働きの増強の程度も「ほどほど」です。

先の図と次図を比較すれば、食事の後に激しい運動をするのがよくないことは理解できるでしょう。

このように心臓の働き具合を変えて動脈系の血液を増やしたり減らしたり、骨格筋や消化器系に分布する動脈の太さを変えて血流量を増やしたり減らしたりする調整は、自律神経(交感神経と副交感神経)によっておこなわれています。

以上の図で、脳や心臓に分布する動脈の太さは、大きくは変化していません(ので図示しなかったのですが、少しは変化しています)。

骨格筋や消化器官に行く動脈と異なって、脳や心臓へ行く動脈の半径は、交感神経系の刺激によって大きくは変化しません。

交感神経に反応しないことによって、脳や心臓へ行く血流量は確保されています。

これが「脳や心臓に一定量の血液を送り続ける仕組み」です。

外傷による大量出血などのときは、骨格筋でも消化器官でも血管がギュッと収縮し、脳と心臓へ送る血液が確保されます。

骨格筋や消化器官は、分布する動脈の半径を大きく変えることで血流量を調節することができます。

血圧が大きく低下した時、骨格筋や消化器官は動脈を大きく拡げることで必要な血流量を確保することができます(もし必要であればの話ですが)。

しかし、脳や心臓は血圧低下に対してそういう対応をする能力に欠けています。

この能力欠如は、本来は脳や心臓へ配分される血液を確保するための仕組みなのですが、そのために脳や心臓は弱点を抱えることになってしまいました。

動脈圧が低下すると、脳や心臓は、そのまま血流量が減り、酸素不足になります。

骨格筋や消化器に分布する動脈のように、「大きく血管を拡張する能力」を持っていなからです。

臨床的に言い換えると、脳や心臓の血流量(=酸素の供給量)は、血圧への依存が大きい のです。

十分な血圧があれば、脳も心臓も元気であり、血圧が足りないと、脳も心臓も元気を失うということになります。

脳や心臓への血流量(=酸素の供給量)をしっかりと確保しながら、異常な高血圧による脳出血や低血圧による脳梗塞などの危険性を小さくするためには、血圧計を活用することが不可欠となります。

なぜならば、血圧を適正にコントロールする仕組みをヒトの身体は持っていないからです。

また、呼吸・循環器系の短期的に最も重要な役割は「酸素運搬」であるという視点から見れば、貧血(酸素を運ぶ「血色素=ヘモグロビン Hb」の少ない状態)は心臓の負担になるので放置しない方がよいことも理解できると思います。

理屈っぽいことをもう少し詳しく知りたいという方は、あとで「S3◆ ~ S8◆」を読んでください。

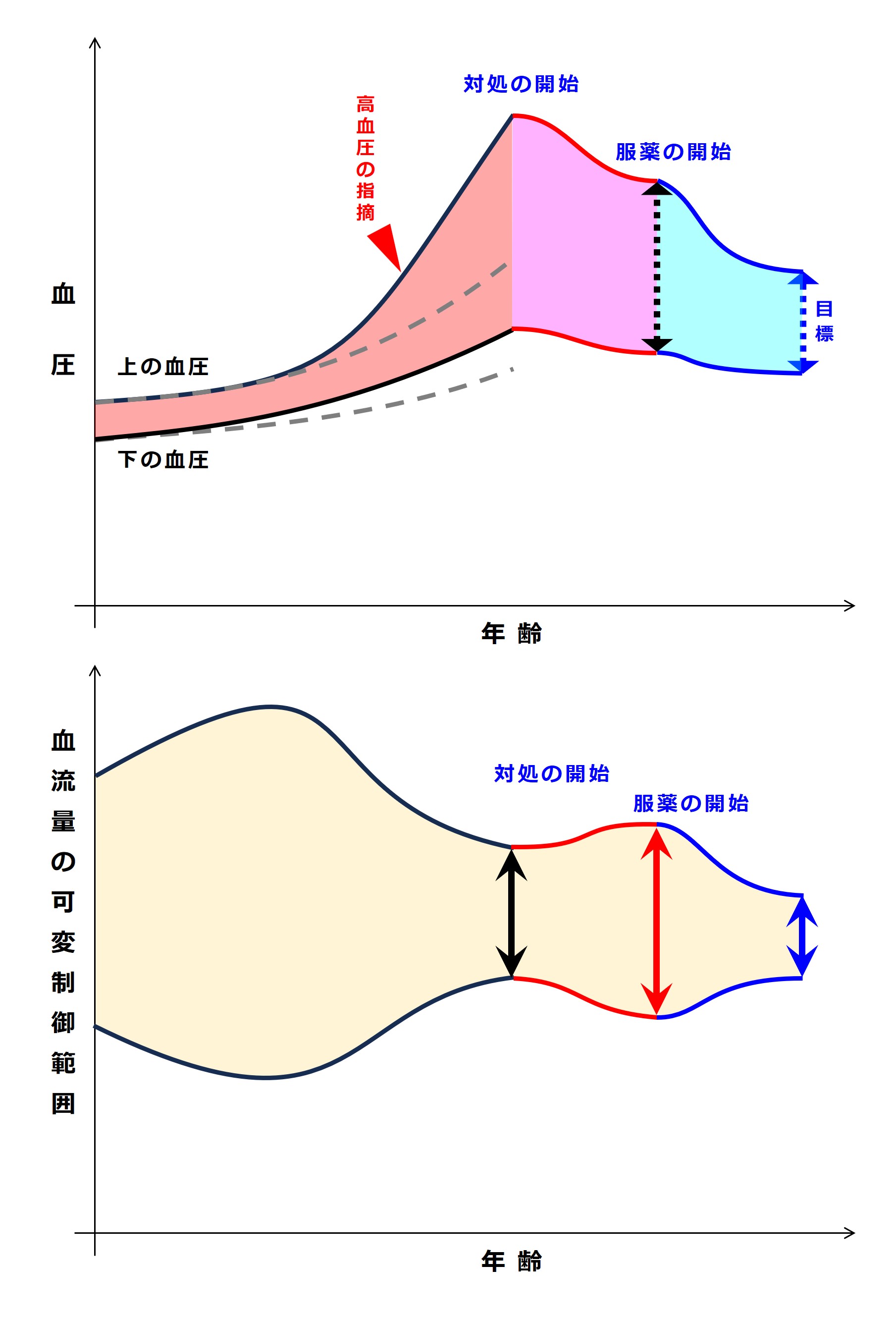

本説明の対象は「老化にともないゆっくりと高血圧になり、そろそろ服薬治療も必要かなと考え始めている中高年(血圧測定初心者)」の方です。

すでに高血圧の内服治療を受けている方にも役立つ内容ではありますが、いろいろと本やネットなどで調べて「降圧剤を服用しているのに、自分の血圧は高すぎるのではないか(あるいは低すぎるのではないか)」と感じても、かかりつけ医に相談しないで「勝手に服薬量を増やしたり(減らしたり)」しないように留意してください。

かかりつけ医は、患者の人種、性別、年齢、体格(肥満度)、性格、認知能力、正しい方法で測定された血圧の記録、患者の既往歴や家族歴、血圧に関係する疾患等(肥満、糖尿病、肝機能、腎機能、貧血など)、心電図や胸部レントゲン、頸動脈エコーなどの検査結果、生活環境、職業環境、薬の管理能力など多くの様々なことを考慮して薬の種類と服薬量を決めています。2種類以上の薬をうまく組み合わせて使っている場合もあります。

管理目標とする血圧の範囲はひとりひとり異なりますし、医師によっても多様な考え方があります。通常は、かかりつけ医による目標血圧が基準となります。

私は腕が弱いので、日本精密測器(株、NISSEI)の加圧式血圧計(カフの圧を高めながら血圧を測定するので腕にやさしい)を使っています。

キューッツと強く絞めつけられるのは痛くてイヤだという人にはおススメです。

腕周りが太い場合、特別に大きなカフ(マンシェット、駆血帯)が必要になることがあります。

「マイ血圧計」を用意する場合は、長く使う機器なのでしっかりと研究しましょう。

AIお奨めリスト:↓

他にも、テルモ、パナソニック、シチズン・システムズ、エレコムヘルスケア、ドリテック などが「家庭用血圧計」を製造しているようです。

別にオススメというわけではありません。血圧計を比較したレポートもいろいろとあるようですからお調べください。

例:血圧計はどれを選ぶ? 機種による違いと院長が薦める家庭用血圧計(2018.10.24→2022.12.28更新)

血圧測定初心者に1週間貸し出すためのセット(上腕式 DS-A10 、手首式 WS-10J)を準備中です。

血圧計取扱説明書

:▶ ▶ ▶

血圧測定案内書

:▶ ▶ ▶

先に見たページに戻るときは、リンクを使うよりも、ブラウザの「<(もどる、Back)」を使うと通信量を節約でき、また早く表示されます。

医者の不養生:一喜一憂しない血圧管理

終わりなので、夕方の海を眺めてみましょう。

— Silenci (@silenciiii) May 1, 2025

— Silenci (@silenciiii) April 9, 2025

— Silenci (@silenciiii) April 12, 2025

🧡 Good Night Dear Friends 🧡 pic.twitter.com/XNduQx9sIg

— Sammystela (@SammyStela) April 20, 2025

✨️🌛 Good Night Dear Friends 🌜✨️ pic.twitter.com/cxWjjkyJtA

— Sammystela (@SammyStela) April 21, 2025

— ocean (@hawsett4) April 23, 2025

— ocean (@hawsett4) May 4, 2025

Sunset pic.twitter.com/8OfADQ4kec

— St.Louis (@St13333) April 25, 2025

🧡🧡 Good Night Dear Friends 🧡🧡 pic.twitter.com/VftS46voa1

— Sammystela (@SammyStela) April 22, 2025

— Silenci (@silenciiii) April 13, 2025

— HIKING THE GLOBE (@Harmonyexplore1) May 9, 2025

— Nature Beauty (@naturebeautyh) May 14, 2025

もっと詳しく知りたくなった方は「S3 ~ S8」にもチャレンジしてみてください。